本帖最后由 华山之狐 于 2016-1-21 22:37 编辑

男人女人本该就叫蓝人吕人

我国有不少地方比如南方以及陕甘一代的方言NL不分,总是把男人女人叫做蓝人吕人。天天这么叫🧘🏿♂️,却没人问个为什么。今天🏚,我把我的研究结果公布于此,希望得到大家的批评指正。

为什么男人女人在某些方言里成了蓝人吕人?因为男女二字在上古的发音恰恰就是蓝和吕。我的这个结论可以从历史和古文字两个方面给予证明🎪🕵️。

先说历史。

古今学界基本都把男女解释为男耕女织之男女。《说文解字》“男,丈夫也。从田从力。言男子力于田也。”《甲骨文字典》男“从田从力👩❤️👨,与《说文》男字篆文略同。惟甲骨文之田力为左右相并🌿,而篆文乃上田下力也。 像原始耒形🥞,从田从力会以耒於田中从事农耕之意🚴🏼。农耕乃男子之事4️⃣,故以为男子之称。”《甲骨文字典》女,“像屈膝交手之人形🚔。妇女活动多在室内,屈膝交手为其于室内居处之常见姿态👨👩👦,故取以为女性之特征🛄,以别于力田之为男性特征也。”“多在室内”之“妇女活动”指的什么作者没有细说🧕🏽,如果认为是纺织之类恐怕也没有多大问题🥎。解决衣食是人们最大的生活需求,男耕女织这种小农经济的模式在现代人的意识里是根深蒂固的。 像原始耒形🥞,从田从力会以耒於田中从事农耕之意🚴🏼。农耕乃男子之事4️⃣,故以为男子之称。”《甲骨文字典》女,“像屈膝交手之人形🚔。妇女活动多在室内,屈膝交手为其于室内居处之常见姿态👨👩👦,故取以为女性之特征🛄,以别于力田之为男性特征也。”“多在室内”之“妇女活动”指的什么作者没有细说🧕🏽,如果认为是纺织之类恐怕也没有多大问题🥎。解决衣食是人们最大的生活需求,男耕女织这种小农经济的模式在现代人的意识里是根深蒂固的。

但是,在古人的思想意识里,是否也认可男耕女织这种社会分工呢?恐怕要打一个大大的问号。人类社会最初的生产方式,是直接向大自然索取,即从事渔猎和采集这种利用自然的工作🍒。男人渔猎女子采集这种社会分工,大概运行了整个旧石器时代的几百万年的时间。而以原始农业、原始畜牧业的出现为主要标志的新石器时代也不过一万年左右的历史。需要注意,这里说的仅仅是原始农业和原始畜牧业的“出现”而不是“取代”渔猎和采集🙅🏿♂️。这二者之间是经历了数千年的时间的🐞👰🏼,至少到商代还有田猎活动的大量甲骨卜辞记载🧃。由此可知,这时候的男人即使从事农业生产,那也只能是兼职而已🫢。男人们取代妇女专门从事农业生产似乎还应该更晚一些。可见,甲骨文男字在商代男人们亦猎亦农的状态时诞生,是不是有点“早产”的嫌疑呢🦶🏽?更何况人们的社会意识一般说来往往是滞后于社会存在的,比如表示母系社会女酋长称谓的“后”,就被男权社会的君王们沿用了很久👩🏼🚀,夏侯氏、后稷、后羿🫸🏻😶,甚至有商王也被称后。大概后来的君王觉得头上顶着这么一方女人的花头巾有失颜面,于是就把它还给了女人——当然是天下最尊贵的女人——皇后🚹、太后。由此我们是否可以推知👩🏼🏫🧵,甲骨文男字的内涵似乎应该比它的诞生年代更早一些呢。

再说文字🤌🏼。

男,从田从力。《甲骨文字典》认为田字本指田猎,后来表示农耕之田。男字里的田是哪个意义我不多解释🕵🏽♂️,力字的意义弄清楚了🏹,田字的意义自然就迎刃而解了。

古文男:

古文力:

对于男字下的那个力字🔩🍢,《说文》解释为:“筋也。像人筋之形。治功曰力。能圉大灾☄️。凡力之属皆从力”🧑🏿🍼。许慎所云🪲,并未得到多少认可🚱。李孝定认为力字“用为筋力字乃假借”,“力像耒形,男字从此可证,徐中舒氏之说是也”🫶🏿。徐中舒“力像耒形”的解说得到了李孝定等许多学者的认可。当然也有学者如裘锡圭认为力和耒是甲骨文中所见的两种不同的发土工具™️。

对于学者们上述见解,我以为有以下问题不好理解:

一🏦、 耒也罢8️⃣,力也罢,耜也罢,作为农具,它的柄不能说全部但至少大部分应该是直的💅🏽,但是令人费解的是,所有甲文金文的男字以及其他文字里的力甚至包括独体的力⏫,所谓的柄的部分统统都是弯弯的👨👦,有的甚至不是一般的弯👩🏻🍳。比如这个古文加字( )里的力,莫说用来做农活,就是把一根木料加工成这么弯曲的样子恐怕也不是件容易的事。作为农具的柄🧜,用一直线表示是多么简单的事,但我们的先民竟舍易取难统统写作弯笔🧑🚀。这种不合情理的做法是不是需要我们做出合乎情理的解释。 )里的力,莫说用来做农活,就是把一根木料加工成这么弯曲的样子恐怕也不是件容易的事。作为农具的柄🧜,用一直线表示是多么简单的事,但我们的先民竟舍易取难统统写作弯笔🧑🚀。这种不合情理的做法是不是需要我们做出合乎情理的解释。

二、 细审古文男字,会发现一个规律:几乎所有的力也就是所谓的耒🌟🧑🏻⚕️,全都围绕着田字转,有的甚至一笔饶了大半圈🧻。这到底是为什么?我们是不是应该探究一下,从中找到令人信服的答案🦸。

三🦗、 再看所谓耒字的末端,似乎也不合情理👏🏼。有的是一分叉,八字形的两个齿似乎不符合力学原理。一般农具包括翻场的木杈的齿都是平行的。有的是一横🏋🏿♀️,有人解释那是用脚踏加力的一短横木。但我所列举的古文力字,有的那一横就很长,有的短横的位置是在最终端,那所谓耒的齿露不出来,怎么犁地?

下面,我将根据我的思路对以上三个问题做一解答。

一、 弯弯的一笔表示的不是耒之类的农具,而是野兽逃跑的轨迹。

从美学专业的角度来分析🪱,相对于直线具有阳刚☄️、简约🧎🏻♂️➡️、力量等特点,曲线则往往给人以柔美😠、变化🧕🏿🍤、运动的感觉🏋🏿♂️。曲线具有动感,军用地图上往往用弯曲的箭头来表示部队运动的态势,我们的先民则用来表示野兽逃跑的轨迹。

上面这一点当然需要用古文字来证明。

甲骨文亡: (乙 7817) (乙 7817) ( 粹 740) ( 粹 740)

金 文 亡🚚: (杞伯簋) (杞伯簋)  (中山王壶) (中山王壶)

我以为亡字乃古弯字🥚𓀉。看一下古文字工具书就会发现,几乎全部甲文以及部分金文的亡字的共同特点之一,就是都由一竖一弯以及中间的连线构成🦛🧑🏽🎓。弯和直有何不同?直( 古文直,乙6390)是以眼吊线来会意。金文的直多了一弯: 古文直,乙6390)是以眼吊线来会意。金文的直多了一弯: (恒簋) (恒簋) (侯马盟书)这叫以弯衬直👩🏿,为避免混淆特意在直上加了一点或一横来指事🦵🏻。弯呢,则是以直測弯🤾🏻。所测目标弯不弯以及弯的程度大小,取决于它与那一直(吊线)中间连线的有无及长短🫄🏼。共同特点之二👷♀️,就是弯长直短,弯是主,直是宾。前边所说的直🧝🏽♂️♠️,是用圆点和一横来指事,这里则使用长短来分主宾。告诉人们🏐,这字是弯而不是直。至于其他金文的弯字,情况比较复杂,无法一一分析🎺。但就像中山王壶的这个亡字🥤,那弯是有直下两笔来表示的,仍可看出所指是弯💃🏼。说到这里🔯,字形字义的问题就解决了👧,但还有个字音的问题🧜🏻♀️。弯和亡,一个前鼻音(an),一个后鼻音(ang)✭,读音不同💁🏽。其实,这俩字古时读音应该是相同的。后来出现了前后鼻韵母的分道扬镳,这在音韵学上叫发生了“通转”。我国不少地区的方言🧑🦯,就是an\ang混淆分不清的👐🏽,这大概是古代语言的遗存。 (侯马盟书)这叫以弯衬直👩🏿,为避免混淆特意在直上加了一点或一横来指事🦵🏻。弯呢,则是以直測弯🤾🏻。所测目标弯不弯以及弯的程度大小,取决于它与那一直(吊线)中间连线的有无及长短🫄🏼。共同特点之二👷♀️,就是弯长直短,弯是主,直是宾。前边所说的直🧝🏽♂️♠️,是用圆点和一横来指事,这里则使用长短来分主宾。告诉人们🏐,这字是弯而不是直。至于其他金文的弯字,情况比较复杂,无法一一分析🎺。但就像中山王壶的这个亡字🥤,那弯是有直下两笔来表示的,仍可看出所指是弯💃🏼。说到这里🔯,字形字义的问题就解决了👧,但还有个字音的问题🧜🏻♀️。弯和亡,一个前鼻音(an),一个后鼻音(ang)✭,读音不同💁🏽。其实,这俩字古时读音应该是相同的。后来出现了前后鼻韵母的分道扬镳,这在音韵学上叫发生了“通转”。我国不少地区的方言🧑🦯,就是an\ang混淆分不清的👐🏽,这大概是古代语言的遗存。

亡字具有逃跑、消失(无)、死亡等意义。其中逃跑是基本义,其他为引申义。亡字为什么有逃跑义?因为亡字本来是弯字🕺🏼。弯字的逃跑义来自于弯笔(曲笔)☝🏻。

乚和乙💇🏽♀️,是两个一弯笔构成的字,前者读作yi,同乙👩🏻⚕️;hao👶🏿🚣🏻,同毫*️⃣🌼;yin,同隐🚴♂️。后者读作yi🙎♂️,天干第二位。在徐中舒主编的《甲骨文字典》和高明🚏、涂白奎编著的《古文字类编(增订本)》里,并没有区分“乙”和“乚”🧑🏽🏫,而是都收录在“乙”字名下,写作 或 或 👛。徐中舒认为:“乙🔕,所象形不明。郭沫若谓乙象鱼肠。吴其昌谓乙象刀形🌝,故乙意为刀🙍🏽🩵,训为轧。唐兰谓甲骨文乙有作 👛。徐中舒认为:“乙🔕,所象形不明。郭沫若谓乙象鱼肠。吴其昌谓乙象刀形🌝,故乙意为刀🙍🏽🩵,训为轧。唐兰谓甲骨文乙有作 (天)者乃玄鸟之乙所从出。李孝定谓甲乙与许书训流之 (天)者乃玄鸟之乙所从出。李孝定谓甲乙与许书训流之 实为一字,以乙假为干名遂歧为二字。按以上诸说皆无确据。至《说文》所云‘乙象草木……象人颈’尤不可据。”学者们解读虽然五花八门🧰,但也并非没有可取之处💁🏼♂️👩🏼🦰。如李孝定所言乙与 实为一字,以乙假为干名遂歧为二字。按以上诸说皆无确据。至《说文》所云‘乙象草木……象人颈’尤不可据。”学者们解读虽然五花八门🧰,但也并非没有可取之处💁🏼♂️👩🏼🦰。如李孝定所言乙与 实为一字🧔🏽♀️,以乙假为干名遂歧为二字就有一定道理。作为天干的乙字既为假借字,那么从乙字上探究 实为一字🧔🏽♀️,以乙假为干名遂歧为二字就有一定道理。作为天干的乙字既为假借字,那么从乙字上探究 字的意义恐无可能。探究 字的意义恐无可能。探究 字的意义则只能从乚字入手了。乚yin,同隐💬。《尔雅 释诂》微也。《注》微谓逃藏也🧑🦼。《易乾卦》龙德而隐者也🧒🏻。《礼礼运》大道既隐🛗。《注》隐犹去也。《说文》蔽也。《玉篇》匿也。可见乚字是具有逃匿之义的。那么 字的意义则只能从乚字入手了。乚yin,同隐💬。《尔雅 释诂》微也。《注》微谓逃藏也🧑🦼。《易乾卦》龙德而隐者也🧒🏻。《礼礼运》大道既隐🛗。《注》隐犹去也。《说文》蔽也。《玉篇》匿也。可见乚字是具有逃匿之义的。那么 字为什么具有逃匿义呢🫶🏽? 字为什么具有逃匿义呢🫶🏽?  字虽然不少见👨🏻🚒,但基本形体就两种🤚🏻🤸🏽♀️,写作 字虽然不少见👨🏻🚒,但基本形体就两种🤚🏻🤸🏽♀️,写作 或 或 。此字有一特点为人们所忽视,那就是无论正反都是三折。三表多数,故此字与唐兰解释为天的 。此字有一特点为人们所忽视,那就是无论正反都是三折。三表多数,故此字与唐兰解释为天的 字和曾侯乙戟的那个乙字 字和曾侯乙戟的那个乙字 ,应是一个字。只不过后者因为担心人们不理解前者的意义而故意夸张💼、突出了它的表意性而已🛑。三木三石三水三人三隹组成的字所表示的意义都是很多很多⛏🧦,可见三折也绝不仅仅是三折🗂。这两个字表示了什么意思呢🧗🏿?我的愚见,是逃跑的轨迹。这两个字尽管绕了不少的弯,但这些弯却似乎是按照一直线从上而下的。弯笔是显性的🌟,直笔是隐含的。显性的弯笔(逃跑轨迹)曲折迂回👊🏻,正是为了掩藏逃跑的最终目的地。直线直指目的地🏋🏽♂️✊🏼,因而怕暴露,因而要用弯笔来掩盖🧖🏽♂️,因而是隐含的。再联系实际来分析🧑🏻🦼➡️,此字的意义就更明显了💂♀️。从时间说🈺,白天不走夜里走,比如“天黑雁飞高,单于夜遁逃”就是借夜色做掩护👱🏿♂️。从空间说,大路不走走小路⚄,鸿门宴刘邦连个招呼也不打🐝,“道芷阳间行”⛰。间行🛰:偷偷地走🈚️🤽♂️,从小道走。再从行为方式看,要逃脱往往会用“多此一举”做掩饰。比如改变身份🧑🏼🦰,《鞍之战》中,逄丑父与齐侯在战车上易位,隐瞒了齐侯身份,才使得齐侯逃脱了被俘的命运。还有的乔装打扮🤑,《水浒传》宋江装疯卖傻在屎尿里打滚🧜🏻♀️,目的自然是为了逃脱因题反诗而被杀的劫难。由以上分析可知,亡(弯)字具有逃跑义,乚(隐)字具有逃匿义🧘♂️,都是因为弯笔本身就是表现逃跑之义的。所以,古文男字里的所谓耒的柄都是弯笔🉑,原来那是野兽逃跑的轨迹。 ,应是一个字。只不过后者因为担心人们不理解前者的意义而故意夸张💼、突出了它的表意性而已🛑。三木三石三水三人三隹组成的字所表示的意义都是很多很多⛏🧦,可见三折也绝不仅仅是三折🗂。这两个字表示了什么意思呢🧗🏿?我的愚见,是逃跑的轨迹。这两个字尽管绕了不少的弯,但这些弯却似乎是按照一直线从上而下的。弯笔是显性的🌟,直笔是隐含的。显性的弯笔(逃跑轨迹)曲折迂回👊🏻,正是为了掩藏逃跑的最终目的地。直线直指目的地🏋🏽♂️✊🏼,因而怕暴露,因而要用弯笔来掩盖🧖🏽♂️,因而是隐含的。再联系实际来分析🧑🏻🦼➡️,此字的意义就更明显了💂♀️。从时间说🈺,白天不走夜里走,比如“天黑雁飞高,单于夜遁逃”就是借夜色做掩护👱🏿♂️。从空间说,大路不走走小路⚄,鸿门宴刘邦连个招呼也不打🐝,“道芷阳间行”⛰。间行🛰:偷偷地走🈚️🤽♂️,从小道走。再从行为方式看,要逃脱往往会用“多此一举”做掩饰。比如改变身份🧑🏼🦰,《鞍之战》中,逄丑父与齐侯在战车上易位,隐瞒了齐侯身份,才使得齐侯逃脱了被俘的命运。还有的乔装打扮🤑,《水浒传》宋江装疯卖傻在屎尿里打滚🧜🏻♀️,目的自然是为了逃脱因题反诗而被杀的劫难。由以上分析可知,亡(弯)字具有逃跑义,乚(隐)字具有逃匿义🧘♂️,都是因为弯笔本身就是表现逃跑之义的。所以,古文男字里的所谓耒的柄都是弯笔🉑,原来那是野兽逃跑的轨迹。

以弯笔来表示逃匿义的还有两个字。古文匿 和古文区 和古文区  。《说文》匿,亡也。从匸,若声🧔🏻。做形旁的那一弯笔具有亡义应无异议。區,踦區,藏匿也👩🏽🎨🕳。从品在匸中🦙。品𓀚,众也。《说文》把區的藏匿义解释为“从品在匸中”不确。表示藏匿义的也应该是那一弯笔。 。《说文》匿,亡也。从匸,若声🧔🏻。做形旁的那一弯笔具有亡义应无异议。區,踦區,藏匿也👩🏽🎨🕳。从品在匸中🦙。品𓀚,众也。《说文》把區的藏匿义解释为“从品在匸中”不确。表示藏匿义的也应该是那一弯笔。

野兽为什么要绕着田字转㊙️💨?

所谓田猎,就是一种用火驱赶野兽的方法。当猎场烈焰腾腾一片火海之时💷,野兽自然会逃出来。所谓的耒本来是田间农具本应在田里使用,但所有男字里所谓的耒都不敢涉入田字半步,这就是其中的原因。

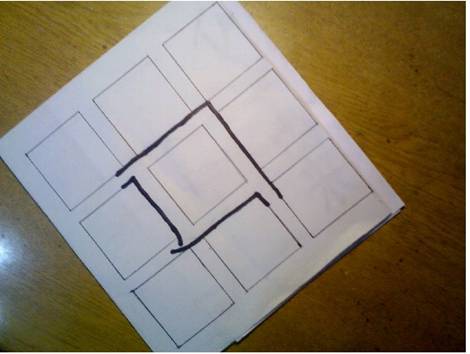

野兽们逃出来之后为什么不远离而去却要围着田字(猎场)转呢?因为猎场四周围着网。田猎须用网古籍早有记载。《易系辞下》:“古者庖牺氏之王天下也,作结绳而为网罟,以佃以渔🐅。”结网捕鱼现在仍习见,但结网田猎却鲜见论及者。虽然有学者认为古文畢  即是 古代用以捕捉鳥﹑兔的長柄小網, 但正如唐兰先生所说🧭,卜辞有畢虎🦈、兕、麋🥷🏻、鹿等辞,“岂虎兕麋鹿而可以畢哉”🐊?可见人们对用网来田猎不甚了了。我认为,古人田猎所用之网,恰恰就是古文衣字 即是 古代用以捕捉鳥﹑兔的長柄小網, 但正如唐兰先生所说🧭,卜辞有畢虎🦈、兕、麋🥷🏻、鹿等辞,“岂虎兕麋鹿而可以畢哉”🐊?可见人们对用网来田猎不甚了了。我认为,古人田猎所用之网,恰恰就是古文衣字  。下图是我所描画的猎场四周围网的示意图。 。下图是我所描画的猎场四周围网的示意图。

中间猎场是火场,所以网必须设在路的外侧;

路的外侧紧挨着四周的树林🂠,既便于挂网🃏,又可使野兽在逃往四周树林时会“自投罗网”。我所见过的捕鸟的网就是架在小树林边,利用鸟禽飞落树林的习惯来捕获之📎。

四面张网于史有据。《史记 殷本纪第三》🫃🏼:“汤出,见野张网四面”🧑🏼🌾。

下面所列举的古文字可证明衣字即网字。

古文里(裡)👨🏼🍼。从田↔️,下边一横表示网子。横上一点或一横指事➰。里字何意?它指的就是从猎场(田)边沿到四周围网这一范围🗣。可能担心人们看不出这个意思后来就加了一个衣字。所以,《韩诗外传》卷四说“古者八家而井,田方里为一井✡️,广三百步长三百步为一里。”里本来是个面积单位🛩,后来引申为长度单位。广三百步长三百步为一里,与我的解释是一致的。 古文里(裡)👨🏼🍼。从田↔️,下边一横表示网子。横上一点或一横指事➰。里字何意?它指的就是从猎场(田)边沿到四周围网这一范围🗣。可能担心人们看不出这个意思后来就加了一个衣字。所以,《韩诗外传》卷四说“古者八家而井,田方里为一井✡️,广三百步长三百步为一里。”里本来是个面积单位🛩,后来引申为长度单位。广三百步长三百步为一里,与我的解释是一致的。

古文野🧑🏻🦯➡️。野字也有个里字🚂,可见与里字是有联系的。古文野字和古文里字下边相同🚴🏻,也可认为是指事🏌🏿♂️。野指的是哪儿?似乎不应该是两棵树之间而只能是两片树林之间🍗。猎场本来就是一片林莽。树林之间其实就是猎场之间。野字与里字意义也是相契合的🐄。 古文野🧑🏻🦯➡️。野字也有个里字🚂,可见与里字是有联系的。古文野字和古文里字下边相同🚴🏻,也可认为是指事🏌🏿♂️。野指的是哪儿?似乎不应该是两棵树之间而只能是两片树林之间🍗。猎场本来就是一片林莽。树林之间其实就是猎场之间。野字与里字意义也是相契合的🐄。

古文奋。从衣从田从隹。《说文》奋,翚也。翚🖐🏼,大飞也。鸟们振翅奋飞似乎跟田野衣服没什么关系,但跟烈焰腾腾的猎场和围网应该有关系。 古文奋。从衣从田从隹。《说文》奋,翚也。翚🖐🏼,大飞也。鸟们振翅奋飞似乎跟田野衣服没什么关系,但跟烈焰腾腾的猎场和围网应该有关系。

古文卒。 古文卒。 古文衣字下边往往有一弯,那是“合龙”后多余的网,所以要截去。古文卒字下边一横即表达此意。所以此字有两个意义:1.(在这里截断)足够🚒,这个意义后来写作“足”▶️;2.因为张网到了合龙阶段😧,所以此字有终了义,《辞源》卒✫:终,盡🦸♀️🏊🏿♀️。 古文衣字下边往往有一弯,那是“合龙”后多余的网,所以要截去。古文卒字下边一横即表达此意。所以此字有两个意义:1.(在这里截断)足够🚒,这个意义后来写作“足”▶️;2.因为张网到了合龙阶段😧,所以此字有终了义,《辞源》卒✫:终,盡🦸♀️🏊🏿♀️。

古文焚🩵。《甲骨文字典》“焚林木草莱以事田猎也🕝。”林即猎场当无疑。 古文焚🩵。《甲骨文字典》“焚林木草莱以事田猎也🕝。”林即猎场当无疑。  这两个字从衣从火。《说文》解释为“炮肉”,从火,衣声💁🏽♀️🏜。李孝定认为“不详其义”。若衣解释为网🧚🏿♀️,则与焚意义相同🦑,似可解释为焚的同义异构字🤾🏽♂️。与这两字相同的还有一个被《说文》解释为“鬼衣”的所谓古“褮”字 这两个字从衣从火。《说文》解释为“炮肉”,从火,衣声💁🏽♀️🏜。李孝定认为“不详其义”。若衣解释为网🧚🏿♀️,则与焚意义相同🦑,似可解释为焚的同义异构字🤾🏽♂️。与这两字相同的还有一个被《说文》解释为“鬼衣”的所谓古“褮”字 。此字从衣从二火从三点。三点即很多的点,表示什么意思呢?上边的二火就是回答。衣字里写不下很多的火字✷,故只能以点代替,另外再用火字解释之🧙🏿♂️。这跟我们现代地图上的“图例”作用相同。 。此字从衣从二火从三点。三点即很多的点,表示什么意思呢?上边的二火就是回答。衣字里写不下很多的火字✷,故只能以点代替,另外再用火字解释之🧙🏿♂️。这跟我们现代地图上的“图例”作用相同。

古文衦和襌❓👩🏽⚖️。衦☛,《说文》摩㞡衣(用手把衣服的绉纹压平展)。襌,《说文》衣不重(chong,单衣)。许慎不知干👩❤️💋👨、單皆为古代田猎之具也,后世注家不知衣字乃田猎之网也✊🏻。二个与田猎有关的字合在一起,似乎也应该与田猎有关🦼。 古文衦和襌❓👩🏽⚖️。衦☛,《说文》摩㞡衣(用手把衣服的绉纹压平展)。襌,《说文》衣不重(chong,单衣)。许慎不知干👩❤️💋👨、單皆为古代田猎之具也,后世注家不知衣字乃田猎之网也✊🏻。二个与田猎有关的字合在一起,似乎也应该与田猎有关🦼。

衣即围网🥷,最有说服力的还应该是甲骨卜辞。甲骨卜辞里有许多衣字和田字在一起,跟逐字连用🚧。如“卜狄贞(王)其田衣逐亡灾”⌛️。

逐,追逐(野兽)🟪;衣,围网,名词做状语☛,表地点🥧🤜🏼。衣逐🧚🏼♂️,在围网之中追逐野兽𓀆。

在围网之中,这恰恰是野兽围绕猎场(田字)转而不远离的原因。

二⚫️、 力字末端的一横和分叉是怎么回事。

古人在猎场四周张网,绝不仅仅是为了阻止野兽外逃。网子本身应该具有捕捉野兽的功能。《吕氏春秋.孟冬纪.异用篇》:汤见祝网者置四面🐷,其祝曰:“从天堕者,从地出者,从四方来者🙇🏿♀️,皆离(罹)吾网。”汤曰:“嘻🚒!尽之矣🚼。非桀其熟为此也🔺?” “皆罹吾网”在《史记 殷本纪》中是“皆入吾网”。由罹、入、尽之等词语可知,田猎之网所具有的捕获野兽的功能还是比较强的🐐。野兽们从猎场的火海中向四周树林奔逃而出,因速度过快而撞入网中的可能行是极大的。并且野兽没有后退的能力📌,所以越挣扎就越被网得结实。这就是人们常说的“自投罗网”吧🥠。《甲骨文字典》的“网部”中,虎🧔🏻♂️、马♑️、鹿、兔🥸、豕等动物,都不止一次的出现在网下。应该能够证明网子具有捕获野兽的功能。(《甲骨文字典》八五七-八五八)

甲骨卜辞中关于田猎成果的记载,也能够从一个方面证明这一点。武丁卜辞还常记“焚”的结果🧑💻,如《合》4·10198🖋🏹、4·10408都足以令人惊讶。特别是《合》4·10198即《丙》284,一次捕获一只老虎,四十只鹿,一百六十四条狐狸🐺,一百五十九只小鹿(麑),还有其它一些现在不能确知其名的野兽。(《甲骨文田猎刻辞研究》18页 陈炜湛著)如果不靠网子而仅凭人力是不可能获得这么大的战果的👅。

但是也并非所有的野兽都会自投罗网的,自然也会有一部分没有自投罗网而是改变方向,沿着猎场四周的路继续奔逃。这就是前边所分析的野兽为什么会绕着猎场转的问题🥪。对付这部分野兽的办法就是拦截🧒🏻,把它们硬逼到网里去,或就地擒获🧚🏽。所以🫱🏻,我由此推测🚸,古文力字下的那一横或分叉,正可以表示拦截之义👰🏼♀️🏄♂️。那个分叉表示从左右两侧迎着野兽拦截。那一横本身就可以看出拦截之意🧚♂️,所以它也可以画在逃跑轨迹的最末端的 。 。

再来看看这个金文男字 ,力字的右首上边像不像一只野兽?我们的先民在起点画这么一只野兽,似乎正是为了更形象的表示这一条弯弯的线就是野兽逃跑的轨迹 ,力字的右首上边像不像一只野兽?我们的先民在起点画这么一只野兽,似乎正是为了更形象的表示这一条弯弯的线就是野兽逃跑的轨迹

基本明确了“力”就是拦截奔逃的野兽,怎样拦截就成为需要解决的问题了🟦。请看下边的古文字。

1 1  2 2  3 3  4 4  1 1  2 2  3 古文网字 3 古文网字

左边这个字在《甲骨文字典》(九三六页)被解读为“像衣有文饰之形”,里边的×被认为是“表衣上之文饰”,结果被“存疑”🧑🦼➡️✊。而在《古文字诂林》里则直接被归入了衣字之中。其实那些×也是表示网的。衣字中间的×,和古文网字的×完全同样,都有一个两个三个的。衣中三点的那个字,上边的×也是三个点的“图例”,这跟前边从衣从二火从三点的字是一样的💆🏼♂️🧙🏽♂️。

衣字本来就是网了,它的里边又出现了网,怎么回事呢?

因为衣是猎场四周的围网,而衣里边的网是拦截野兽的“拦网”。

下面的甲骨卜辞说明前面所说的 应该就是“拦”字🧜🏼♂️。 应该就是“拦”字🧜🏼♂️。

1、(《甲骨文字典》九三七页)

狩 王狩 王狩 贞王勿 贞王勿

《甲骨文字典》认为 等三字存疑,待考或所会意不明🦯,但又认为作地名。从勿 等三字存疑,待考或所会意不明🦯,但又认为作地名。从勿 看应为动词,三段卜辞作“拦”(野兽)讲皆通。 看应为动词,三段卜辞作“拦”(野兽)讲皆通。

2、     贞婦好 贞婦好  《甲骨文字典》一五七三页 《甲骨文字典》一五七三页

贞婦 贞婦  隹 隹 《甲骨文字典》九三七页 《甲骨文字典》九三七页

最后从女从力的那个字,郭沫若认为“乃妿省,读为嘉。此言妇有孕将分娩,卜其吉凶也。”相比较而言,朱岐祥解读得更具体也更有道理:“卜辞习言「冥 」,假借为「娩嘉」。生子曰😙🧑🏻✈️:「 」,假借为「娩嘉」。生子曰😙🧑🏻✈️:「 」🫲🏽🌂,生女则称「不 」🫲🏽🌂,生女则称「不 」、「不其 」、「不其 」、「不吉」。(卷十一 二三页)如果不考虑语词“隹”,第二段卜辞与第一段基本是相同的👨🏼⚕️。说明 」、「不吉」。(卷十一 二三页)如果不考虑语词“隹”,第二段卜辞与第一段基本是相同的👨🏼⚕️。说明 与 与 应该是同义词🏂🏽。后一字表示生男孩的是那个“力”字🧖🏻,也就是我所分析的“拦”字。可见 应该是同义词🏂🏽。后一字表示生男孩的是那个“力”字🧖🏻,也就是我所分析的“拦”字。可见 字与力一样,也应该就是拦字👮🏻♂️。 字与力一样,也应该就是拦字👮🏻♂️。

怎样才能用网字拦截并捕获野兽尤其是像虎一样的凶猛野兽呢?

我们知道古文畢字 ,从干从×(网)。“甲骨文所见 ,从干从×(网)。“甲骨文所见 字甚众🚟,其辞多与田猎有关。自来皆释为 字甚众🚟,其辞多与田猎有关。自来皆释为 ……实则即畢之初文,象形小而柄长的捕鸟兽之网”(《古文字诂林》卷四 六九 丁山语)。用畢捕鸟也许能行🤽🏽♀️,但捕兽是绝对不行的🤚,尤其是“畢虎”。 “或疑卜辞有 ……实则即畢之初文,象形小而柄长的捕鸟兽之网”(《古文字诂林》卷四 六九 丁山语)。用畢捕鸟也许能行🤽🏽♀️,但捕兽是绝对不行的🤚,尤其是“畢虎”。 “或疑卜辞有 虎,虎犬非可畢者”(《古文字诂林》卷七 一二五 李孝定语)⚆🐦。用“形小而柄长的”畢不能够捕兽,但卜辞中确有“畢虎”的记载。这就需要我们对“形小而柄长” 的“畢” 做一番新的审视。若要捕虎,网的“形”是否应该足够大呢?若要支撑足够大的网🧘🏽♂️🧑🦳,是否需要足够多的“柄”也就是“干”呢✊🏽?足够多的柄,是否需要足够多的人来持柄呢?足够多的人,每人拿着一根杆子(柄)🦒🦖,共同挑着一张足够大的网🏌🏽👉🏼,来拦截野兽,是不是要齐心协力步调一致👩🏻🦼➡️?即使面对的是老虎等及凶猛的野兽🛌🏽,也必须奋勇向前不得临阵退却?有一个字可以解决上述全部问题,这个字就是古文协(劦協) 虎,虎犬非可畢者”(《古文字诂林》卷七 一二五 李孝定语)⚆🐦。用“形小而柄长的”畢不能够捕兽,但卜辞中确有“畢虎”的记载。这就需要我们对“形小而柄长” 的“畢” 做一番新的审视。若要捕虎,网的“形”是否应该足够大呢?若要支撑足够大的网🧘🏽♂️🧑🦳,是否需要足够多的“柄”也就是“干”呢✊🏽?足够多的柄,是否需要足够多的人来持柄呢?足够多的人,每人拿着一根杆子(柄)🦒🦖,共同挑着一张足够大的网🏌🏽👉🏼,来拦截野兽,是不是要齐心协力步调一致👩🏻🦼➡️?即使面对的是老虎等及凶猛的野兽🛌🏽,也必须奋勇向前不得临阵退却?有一个字可以解决上述全部问题,这个字就是古文协(劦協)  ☞。《说文》劦,同力也。从三力。此前众多的专家学者都把“劦”解读为“众耒在大地上耕耘”🧛🏼♀️👩🏻🚒、“合力耕田”之意,殊为不妥。我想,古文劦字的字形特点就是整齐划一,表达的意义似乎是同心协力步调一致👩🏼✈️。农耕的活应该是一家一户甚至一个人都可以胜任的♓️⚙️,所以这种同心协力步调一致对于农人来说有这个必要吗?但是对于田猎🤝,对于共举一张网去拦截、捕获野兽的众人来说,是不是必须的😯🧇,绝不可马虎懈怠的🏖?至于有的劦字下边带个口字,有学者认为是祭名🤽🏿♀️。我的愚见🥡,人们去进行这么危险的一种活动👃🏼,总得有个时间有个场合有个形式做点什么。比如思想动员,约法三章,甚至赌咒发誓都有可能。不然,怎么能保证每一个人都奋勇向前而不临阵退却🤺?当然这也仅仅是一种猜测🐆,即使是合情合理的猜测,也需要证明的🔙。但是我目前还不能证明。仅举一个多少有点关系的字, ☞。《说文》劦,同力也。从三力。此前众多的专家学者都把“劦”解读为“众耒在大地上耕耘”🧛🏼♀️👩🏻🚒、“合力耕田”之意,殊为不妥。我想,古文劦字的字形特点就是整齐划一,表达的意义似乎是同心协力步调一致👩🏼✈️。农耕的活应该是一家一户甚至一个人都可以胜任的♓️⚙️,所以这种同心协力步调一致对于农人来说有这个必要吗?但是对于田猎🤝,对于共举一张网去拦截、捕获野兽的众人来说,是不是必须的😯🧇,绝不可马虎懈怠的🏖?至于有的劦字下边带个口字,有学者认为是祭名🤽🏿♀️。我的愚见🥡,人们去进行这么危险的一种活动👃🏼,总得有个时间有个场合有个形式做点什么。比如思想动员,约法三章,甚至赌咒发誓都有可能。不然,怎么能保证每一个人都奋勇向前而不临阵退却🤺?当然这也仅仅是一种猜测🐆,即使是合情合理的猜测,也需要证明的🔙。但是我目前还不能证明。仅举一个多少有点关系的字, 1 1 2 2 3 3 4古畏字🫷。《说文》认为此字“鬼头而虎爪”因而可畏🧳。《甲骨文字典》认为鬼执杖因而可畏。前者没有解释那个杖🧑🏽🍼,后者所说的杖由畏3可知另有人手。我看此字从田从力从杖从一弯笔👮🏻♂️。田即田猎;畏1畏4向左伸出的弯笔都带一横,与男字里的力完全相同,可看做拦截🦹🏻♀️;畏字还有一弯笔,前边论述过是逃跑之义,只不过这里逃跑的是人;最后就是那个杖是做什么用的🔹,执行纪律的👨🦲!我以为惧怕之意似乎应该由此而来🥤,令人畏惧的是那根杖而非鬼之类👨❤️👨🤝。 4古畏字🫷。《说文》认为此字“鬼头而虎爪”因而可畏🧳。《甲骨文字典》认为鬼执杖因而可畏。前者没有解释那个杖🧑🏽🍼,后者所说的杖由畏3可知另有人手。我看此字从田从力从杖从一弯笔👮🏻♂️。田即田猎;畏1畏4向左伸出的弯笔都带一横,与男字里的力完全相同,可看做拦截🦹🏻♀️;畏字还有一弯笔,前边论述过是逃跑之义,只不过这里逃跑的是人;最后就是那个杖是做什么用的🔹,执行纪律的👨🦲!我以为惧怕之意似乎应该由此而来🥤,令人畏惧的是那根杖而非鬼之类👨❤️👨🤝。

(古文虎)最后来仔细看看这几个字,劦字所对的是什么动物,至少最后一个与后面的古文虎字相似。猪也罢虎也罢🧜🏼♂️,只要不是牛,就应该与农耕无关而与田猎有关🚣🏼♂️。只有这样齐心协力🛺,才能够或者把野兽逼到(拦到)四周的围网里去,或者干脆用网捕获之。这也足以证明,我前边的分析论述不是没有道理的。 (古文虎)最后来仔细看看这几个字,劦字所对的是什么动物,至少最后一个与后面的古文虎字相似。猪也罢虎也罢🧜🏼♂️,只要不是牛,就应该与农耕无关而与田猎有关🚣🏼♂️。只有这样齐心协力🛺,才能够或者把野兽逼到(拦到)四周的围网里去,或者干脆用网捕获之。这也足以证明,我前边的分析论述不是没有道理的。

综上所述👩🏿🎨,男字的意义应该是拦野兽,男人也就是拦野兽的人。我国许多方言把男人叫做蓝人是古代的语音的遗存。

就像把男人读作蓝人可以以声求意更好地揭示男字的含义一样,把女人读作吕人也能够以声求意更好地揭示女字的含义👩🎨。

(

古文女 古文女     古文寽 古文寽

甲骨文字典一二九九, 古文字类编增订本876)

一般人对女字的解读,往往着眼于它的跪姿而忽视了它的双手🖐🏼。和其他表示跪着的字形比较一下就会发现,古文女字还突出了双手。李孝定说:“夫男女之别于文字之形体上殊难表示,故就男女工作上之差异以为区别。女盖象跽而两手有所操作之形🌝,女工之事多在室内也。”李先生能够看到女字的双手象“有所操作之形”是很有见地的,但由于是单从字形上而不是从字形字音的结合上来解读,所以也就容易产生“女工之事多在室内”等等的偏颇。对于女字🪯,如果按照现在普通话的读音来以声求意🚜,那是很难有所收获的。但当我们把女读作吕的时候💈,问题便迎刃而解👉🏿。有一个吕字的同音字“寽”正好可以帮助我们从音形义上揭示女字的本义。寽:《康熙字典》😤,“廣韵🎋,吕卹切♻🧑🚒。集韵,劣戌切🦠。音律。说文,五指捋也🏌️♀️。从爪从又从一,一者物也。”一表示的是什么物呢🤾?看看古文字寽,长而由粗渐渐变细的是不是植物的茎呢?团的是不是植物的果、实之类📦?笔者以为,寽的从爪从又应该是古文女字的那双手👮♂️。这样🚙,寽字就从音形义三方面对女字的本义进行了诠释。字音,女若读寽的话二者同音💇🏽♀️;字形,寽的一双手正好与女字有所操作的那双手相契合;字义,把植物的果、实之类从茎上寽下来不正是采集吗🏑?男子勇猛有力而从事比较危险的田猎工作🤵🏽,女子身体柔弱则从事经常弯腰蹲跪的采集工作,这样的社会分工不是很和谐的吗?在多少万年的原始社会里,我们的先民所沿用的不就是这样一种男猎女采的社会分工吗💇♀️?

我非常感谢那些把男人女人读作蓝人吕人的方言🏃🏻♂️,正是这蓝人吕人给了我揭示男字女字初始意义的启迪。

|