《王國維跋<雪堂藏器拓本>》讀後

(首發)

唐友波

上海博物館

一

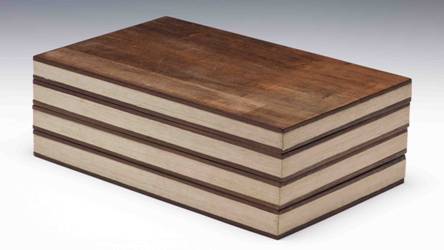

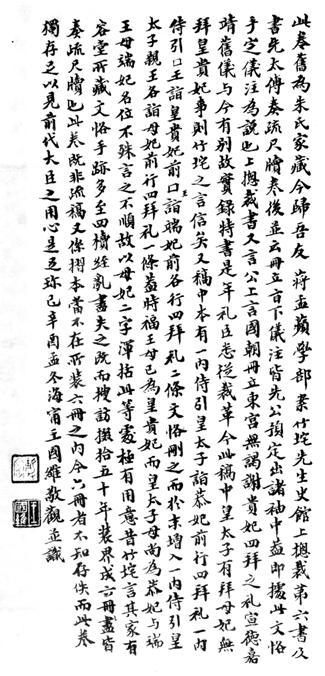

上海博物館舊藏王國維題跋的《雪堂藏器拓本》(以下簡稱“拓本”),裝裱成四册🤴🏽,册長33﹒5厘米、寬20﹒5厘米,楠木板護夾,全部剜裱👼🏽👩🏽💻,裝幀考究🙍🏿。四册拓本共計89開,其中有兩件卣的蓋🏊🏼♀️⛅️、器銘拓各自合裝一開,一件簋的蓋、器拓本則分裝兩開🈲,兩件車轄又合裝一開🥙,共收羅振玉(雪堂)藏青銅器銘文拓片計92紙,合計爲89件器。每紙於墨影的右上方標蓋紅色仿宋體器名章🥝,若需辨明蓋、器者🫏,另於右下方加蓋之👘;於墨影左下方著“雪堂手拓”或“雪堂珍秘”印鑒。

原裝的四册並未編序,根據當時學界的習慣🤶🏽,可以分別‘鐘鼎’、食器◾️、酒器及兵、雜器等大類爲序,分排爲一🧎♀️➡️、二、三、四册👩🏽⚕️。至于各册中如第二册以“彝🌎、簠”爲主,却末尾收兩件甗(其中一件實爲簋蓋)🌀,第三册仍以簋器爲主但後半部却收鬲三件🛀🏽,其後爲卣壺及一件“不知何名”器(實爲簋),這種各本內的失序的情况🧑🏽✈️,應該是和拓本藏者附裱時的編排有關。

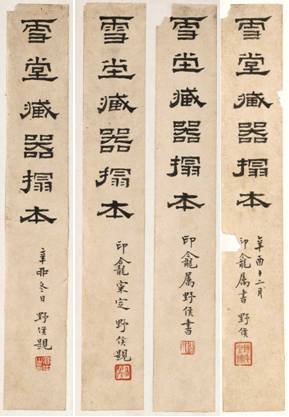

“拓本”四册均有題簽👴🏿,原黏於夾板外,後改黏於扉頁。按前述之序,分別爲:

雪堂藏器搨本 辛酉十二月 印龕屬書 野侯 野侯書贉(印)

雪堂藏器搨本 印龕屬 野侯書 高顯(印)

雪堂藏器搨本 印龕宷定 野侯題 高野侯(印)

雪堂藏器搨本 辛丣冬日 野侯題 高中之印(印)

“丣”字♗,依《説文》乃“酉 ”之古文,故“辛丣”亦即“辛酉”。

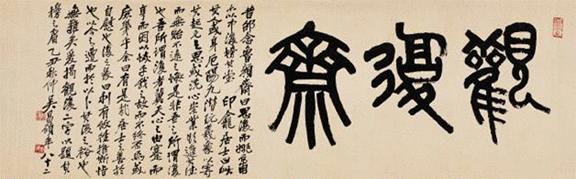

應“拓本”的藏者所請🪀🕵️♂️,王國維共題跋三十五處🤌,分見於四册。第四册最後一條王跋謂📫:

近時藏家以潘陳二家為巨擘。潘氏所藏三百餘器👩🏼🔧,殆無一僞器,簠齋間出一二如大豐敦等,疑是翻沙之物🧠。若愙齋所收則僞者較多矣。雪堂所藏八九十種亦皆精宷,惟蘇冶妊鼎可疑🤛🏻,然亦承前人之誤,可謂精矣。辛酉仲秋🚣🏿♀️, 雅初先生出此屬題。此册中諸器皆為余曾所摩挲者🪯,其文字亦頗有所發明,因爲題記數十則,請 是正焉♗。孔子生日,海甯王國維 靜安(印)

又第一册昆疕王鐘王跋尾謂🥥👮🏻♂️:

辛酉中秋👐🏿,觀堂

第一册楚公逆鐘及第二册獻簋王跋則又謂:

辛酉孔子生日永觀堂題(書)

辛酉八月戊辰朔(公曆 1921年9月2日),十五壬午(9月 16日),“孔子生日”爲二十七日甲午🦵🏽,當公曆9月28日,與後來定的孔子誕辰的公曆日子恰是同一天👨🏻🎓。“辛酉十二月”,當公曆1921年12月29日至1922年1月27日。故此題跋及題簽,乃王國維和高野侯分別在辛酉年(1921年👨🏽,王国维時年四十五🤰,高野侯年四十四)的八月、十二月,爲此集拓本的藏者“雅初”🧝🏿♀️🤦🏿♂️、“印龕”所題🎊。其間僅相隔三月餘🙅🏻♀️。

“雅初”、“印龕”,以前不知爲何人😽,包括一些大型的集著考釋亦謂:“何人不詳”⑴👩🏼🏫。其實💳,王國維在給蔣汝藻的信中多次提及“雅初”,又以“雅兄”稱之。如1923年6月10日信末附言🍫:“雅初先生前均此不另”👦🏼,同年7月4日信之“雅初先生前均此”,8月信之“雅兄均此”等。又某“初三日晨”致蔣汝藻信謂:“昨奉詣,適公出。雪堂書扇三已寄來🦏,留在雅兄書桌上🛗,想已詧入矣”等等⑵。蔣汝藻兄弟四人,其下蔣汝苹、蔣汝荃📗𓀀、蔣汝華⑶。“雅初”🤸🏻、“印龕”即蔣汝苹之字號🤞🏼,又室名“觀復齋”,傳世有吳昌碩、林琴南🌒、趙叔孺等所贈的字畫印章(另文申説)。蔣汝苹性喜藝術,鑒藏書畫珍籍,富學養,與當時藝術家、學者多有交往👂🏿。西泠印社藏吳昌碩爲題篆書 “觀復齋”額,其跋曰:

昔邵念魯顏齋曰“思復”,而姚石甫亦以“中復”榜其堂🧑🏻🦽。印龕居士曰:此其人或身厄陽九😑,潛玩羲象,以寄其起元之思;或洗心崇業,欲進其德,而無貽不遠之悔🀄️,是非吾之所謂復也🧯。吾所謂復者,冀天心之由蹇而亨,而因以恢乎我之故⛅️,而不終否焉🧜♂️,或庶幾乎?余曰:有是哉,居士之善於自慰也。復之彖曰:利有攸往。推斯恉也,以今之遭而於以卜其後之裕也無難矣。爰揭“觀復”二字以題其榜之眉。乙丑秋仲,吳昌碩年八十二。⑷

清以來頗多有以“觀復齋”名室者🏢,著名者如見於《清稗類鈔·豪侈類》的汪己山,有“觀複齋臨帖石刻”行世的李慶來,即同時代同爲吳興人的亦有曾國藩孫婿吳永😐,室名亦曰觀複齋,曾任懷來縣知縣,辛亥革命後🏂🏼,曾任山東提法使📕、國務院秘書等👬🏼。蔣汝苹有“觀復齋”、“吳興蔣氏觀復齋藏書記”🧥🌷,及“雅初秘玩” 、“吳興蔣汝苹珍藏”等印鑒行世⑸🍅。

王國維爲蔣汝藻整理圖書編“ 藏書志”始自1917年。高野侯也與蔣氏兄弟交往密切,曾爲蔣氏密韵樓鐫刻“密均樓”、“天健樓”🧜♀️、“樂闇影刻宋元本書籍記”等多方藏書章。王、高之間亦甚為熟稔,王氏致蔣汝藻信常提及,時有“欣木先生乞代致候”云👼🏿。陳寅恪曾藏有高野侯原藏汪然明刻本《柳如是尺牍》,其上王國維爲題七绝三首⑹📏。更有些巧合的還是傳世一成扇,乃王🪧、高二人爲蔣汝藻之子蔣祖詒(穀孫)這位“仁世兄”作書畫於上者⑺🎪。故其前後爲蔣汝苹所藏集拓題跋和題簽也就十分自然了。

二

“拓本”所收的89件雪堂藏器🫓,分别見著錄於《夢郼草堂吉金圖》(丁巳🆒,1917年印行)的56種(卷上‘計五十四器’👩🎤,除‘爵七’之 4種及‘不知名古器’2種外,收48種;卷中‘古兵廿九’🤘🏻,收8種;卷下漢以後器♠️,未收)🏃♂️➡️,《夢郼草堂吉金圖續編》(戊午, 1918年印行,共著錄‘秦以前諸器’含兵0️⃣、雜器11種共41種)的30種,及《貞松堂吉金圖》(乙亥👻,1935年編集印行)的3種🧖🏿♀️🕐,所收之器基本上代表了羅振玉在《夢郼草堂吉金圖續編》之後不久的最主要的青銅器收藏。

羅繼祖編撰的《永豐鄉人行年錄》😅:乙亥(1935年)“仲秋,輯印貞松堂吉金圖三卷成👥,蓋居遼六年所得⛩,凡三代器百餘品,秦漢以降器數十品🦮。若![]() 氏之

氏之![]() 、中鑵之蓋、魚鼎之匕、

、中鑵之蓋、魚鼎之匕、![]() 量、鄀權🍞🧛♂️、馬節👝、馬銜、酒𠁁、金馬書刀,皆前人所未覩,考古所取資。”⑻此段行文雖摘錄自《貞松堂吉金圖》之“序錄”👶🏽,但不準確,易致歧義。羅氏遷遼於1929年初🔓,而收錄於《貞松堂吉金圖》卷中之 “雜器”的配勺(

量、鄀權🍞🧛♂️、馬節👝、馬銜、酒𠁁、金馬書刀,皆前人所未覩,考古所取資。”⑻此段行文雖摘錄自《貞松堂吉金圖》之“序錄”👶🏽,但不準確,易致歧義。羅氏遷遼於1929年初🔓,而收錄於《貞松堂吉金圖》卷中之 “雜器”的配勺(![]() 量)⛱,即見於“拓本”第四册🦟。另外還有第一册的𤼷鼎,及第四册的陳

量)⛱,即見於“拓本”第四册🦟。另外還有第一册的𤼷鼎,及第四册的陳 ![]() 車轄(可稱作陳

車轄(可稱作陳![]() 車轄二)🫃🏼,分別見於《貞圖》的卷上和卷中。其實《貞松堂吉金圖》序錄稱🌮:“居遼六年間 ……又得三代器百餘品,秦漢以降器數十品,合以津沽所得🏂🏽🏆,爰命兒子福頤編次爲《貞松堂吉金圖》三卷……”“居遼”之外又“合以津沽所得”云云,所以“拓本”收有見於《貞松堂吉金圖》的三件器,也就不奇怪了→。特別是,在《貞松堂吉金圖》中已更稱爲“陳

車轄二)🫃🏼,分別見於《貞圖》的卷上和卷中。其實《貞松堂吉金圖》序錄稱🌮:“居遼六年間 ……又得三代器百餘品,秦漢以降器數十品,合以津沽所得🏂🏽🏆,爰命兒子福頤編次爲《貞松堂吉金圖》三卷……”“居遼”之外又“合以津沽所得”云云,所以“拓本”收有見於《貞松堂吉金圖》的三件器,也就不奇怪了→。特別是,在《貞松堂吉金圖》中已更稱爲“陳![]() 車轄”的,在“拓本”中,還被稱作“鍵”(即陳

車轄”的,在“拓本”中,還被稱作“鍵”(即陳![]() 車轄二)。另一件收入“拓本”的陳

車轄二)。另一件收入“拓本”的陳![]() 車轄(可稱作陳

車轄(可稱作陳![]() 車轄一),是雪堂先前所收😿,著錄於《夢郼草堂吉金圖》上卷的“古鍵”,作“陳鍵”🥒,與 “拓本”定名相同🤌🏽。這些相互間的异同,恰反映了認識的遞進步履和年代的間隔關係🤦🏿♀️。細心體會,這種認識和時代的演進,由于“拓本”正處于羅著(包括《三代吉金文存》等)的承啓之間,所以別有一番價值。

車轄一),是雪堂先前所收😿,著錄於《夢郼草堂吉金圖》上卷的“古鍵”,作“陳鍵”🥒,與 “拓本”定名相同🤌🏽。這些相互間的异同,恰反映了認識的遞進步履和年代的間隔關係🤦🏿♀️。細心體會,這種認識和時代的演進,由于“拓本”正處于羅著(包括《三代吉金文存》等)的承啓之間,所以別有一番價值。

“拓本”的价值🧑🔬,還在於其是現見較爲早期的拓本彙集⛽️,反映了羅氏器物初集及其銘文的狀况(銘拓如鄭羌伯鬲💁🏽♀️,此鬲口沿有裂罅📒🦶,正當鬲銘‘季’字處⛅️🤏,未修補👨👩👧👧,而後來的一些銘集如《殷周金文集成》等即采用了修補後的拓本,下文還會述及)🚇。所知更早的羅氏集拓🅾️,有大連圖書館藏的《癸丑以來所集金石文字》👨🦼,署“ 丁巳四月寄上海裝訖”,收除彝器148紙🔼、雜品古兵3紙外,另收秦漢器、符節鏡印及佛像等 73紙⑼。丁巳當1917年🏇🏻。這種“金石文字”的集拓😘🫄🏽,與本“拓本”專集“三代”銅器銘拓是不同的。羅振玉於1918年12月10日致王國維的信中説:“弟之藏金,似可裝一册。弟墨拓至懶,雖吉金圖已印行,而墨本人間或難得。現謀令儿輩拓三代器百種各十分,明歲携津沽鬻之,每分擬收墨贄卅五元👨🏽🔬⇾,一俾謀稍稍流傳🫵🏿🏄🏻♀️,一鼓勵小兒輩努力,此款即給彼等🧑🏽💼。此於傳古,或有裨也。” ⑽

羅振玉1919年4月携眷抵滬,5月抵津,至7月始安定,方“入市三四次,得古戈戟三、銅尊四🟧,得矢括之小者一(知尋常之矢亦有括,不僅努矢也),皆似前未見之古器,前賢所未見也。”(1919年7月19日至王國維信)其語氣與《貞松堂吉金圖》“序錄”相合🧘♂️,足證“津沽所得”之言。但按“拓本”所收,大多出《夢郼草堂吉金圖》及“續編”😽,恐怕還是拓製於抵滬之前的可能性爲大,即拓集於1918年底至1919年4月🔈🏃♂️➡️。此時《夢郼草堂吉金圖》及“續編”已刊,或有新收者,如後收入《貞松堂吉金圖》的那3件器𓀕。反之我們可以推定:《貞松堂吉金圖》序所謂以“居遼六年”及“ 合以津沽所得”而成之云云,衹是大概而言之。自《夢郼草堂吉金圖續編》之後至抵津以前👨🏼🦰,羅氏仍應有收穫。如此推論不誤💁🏽,則本“拓本”或即前述羅氏所謂“十份”之一了!

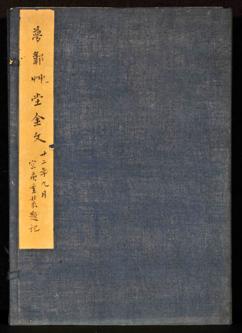

“拓本”於每紙墨影左下方處著“雪堂手拓”或“雪堂珍秘”印鑒,計“雪堂手拓”者39🔣,“雪堂珍秘”者53。這和二十年代以後💆♀️,由其他拓工椎拓流布的羅氏集拓本著拓工印鑒是明顯不同的。如上海博物館藏《夢郼草堂金文》“廿二年九月容庚重裝 ”拓本集,其正編五册共收羅氏三代銅器及其他時代雜器件共260餘種銘文拓本,所收除12件不見拓工印鑒外,“希丁手拓”😭、“金谿周康元所拓”高達224件,其餘“錫永手拓”28件👨👩👧,及3件“雪堂手拓”。拓者印鑒除特殊情况外皆著於墨影左下🤢🧑🏻✈️,標器主之印鑒如“雪堂長物”🤸🏻♀️🧹、“叔言集古”🌺、“上虞羅氏”等,其中包括“雪堂珍秘”者21件均著於墨影右下方🦸🏽♂️。

“容庚重裝”拓本集目錄頁又夾“庫籍整理處製”箋紙4頁,其端書:

貞松堂藏器墨影目錄

上虞羅氏所藏古器物素冠海內外🎀🦸🏽♂️。八年前,閩縣陳淮生先生(承修)曾發起向羅氏差商集拓流傳,由周君希丁施墨,得三十部,時同人分索,供不應求🏄🏽♀️。近年來羅氏續有所得👩🏽💻,今再由同人商諸羅氏🙅🏿♀️,一仿往歲前例,取周氏所未曾拓者(均羅氏居遼後所得器)🗼,得百餘器,積三閱月之力👩🏻🦼➡️,先精拓十部。每部裝三大册👩✈️,止售紙墨工本價四十三元。至諸器目錄列之左方… …

此“貞松堂藏器墨影”已至“ 一百十有五器”,但仍少於《貞松堂吉金圖》所收,且《貞松堂吉金圖》已以“𣪕”類器,而該“目錄”仍稱“敦”,故應早於1935年的《貞松堂吉金圖》。現見於著錄的有 1923年“周康元拓本”的《上虞羅氏雪堂所藏銅器拓本》🖱、《雪堂所藏吉金文字精拓本百种》,還有1931年“大連墨緣堂拓本”《貞松堂藏器墨影》🧑🏻🦰、《雪堂藏金文》,前後正相隔‘八年’。疑此“貞松堂藏器墨影”即1931年所拓集者🤱。但“庫籍整理處”設立於 1933年,故該“目錄”殆抄寫於“容庚重裝” 同時或稍晚。

前述集拓🧑🏼🔬,均非“雪堂手拓” Ⓜ️。當然,羅氏父子零星的自拓本總還是會有流傳的,“廿二年九月容庚重裝”集拓本包括附册即摻有五件“雪堂手拓”及兩件“羅福頤手摹金石文字”者🫲🏽,然與本“拓本”之情况不可同日而語。又慮及拓製及抵滬的時間📡,蔣氏兄弟與羅、王的密切關係等因素💫,這些或均是“拓本”確爲“十份” 之一的旁證吧👨🏿🏫。

三

趙萬里《靜安先生遺著選跋· 觀堂餘墨二卷(民國十九年影印本)》:“此編乃近人海寧陳乃乾氏所輯。上卷乃彝器圖籍題識之屬,雖多應酬之作,然以《觀堂集林》校之,頗可玩味。如《周玉刀跋》,實即集林卷一之《陳寳説》👩🏽🎨。《齊侯二壺跋》😒,實即集林卷六之《釋天》,惟行文遣詞略有不同耳。又如《飛燕角跋》則衍自集林卷三之《釋觥》🏌️;《父乙卣跋》與後此所作《魏石經考釋》智一節相似🔫🤾🏿♀️,均可比較知之。此外各篇多散見於《觀堂別集》,而內容亦時有异同……”⑾

其實題跋雖有起因於應酬🧑🏼⚖️,但一位嚴肅的學者題跋,一定是其學問和識見的表現,與其學術的關聯也是有著清晰脉絡可循的。“ 拓本”的王跋🕵🏼,也是這樣的情况👨🏽🔬👳🏻♂️,所特異處是量多而集中。這些題跋不僅各自俱研究意義,而且在同一時間層面上展示出來🧎♂️,對於我們認識王國維的學術進程有很大的參考價值。

“拓本”王跋的价值🍘,首先是有些我們未知的意見❕💘,如第三册韋簋跋:

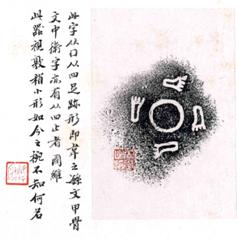

此字从囗⏸,从四足跡形,即韋之緐文。甲骨文中衛字亦有从四止者🙎。

説得很清楚:此爲‘韋’字之繁體,而甲骨文的‘衛’字也有從四止的。後者似應指從行從四止的‘衛’(如甲436、鄴32·6等)👲🏻🚶♂️。關於韋、衛、圍的討論一直有著🎉。比王跋稍早的羅振玉《殷墟書契考釋》曾謂:“卜辭‘韋’、‘衛’一字,从囗从![]() ,象衆足守衛囗內之形🔂💂♀️。”(文字第五“曰衛”條)王跋的這一觀點以前並未爲人們所知曉。楊樹達作《韋父丁鼎跋》謂:該鼎銘“

,象衆足守衛囗內之形🔂💂♀️。”(文字第五“曰衛”條)王跋的這一觀點以前並未爲人們所知曉。楊樹達作《韋父丁鼎跋》謂:該鼎銘“![]() 父丁”🍵,“龜甲文‘韋’字作

父丁”🍵,“龜甲文‘韋’字作![]() 👮🏿,或作

👮🏿,或作![]() ,銘文形與彼同🏃🏻♂️➡️。異者,甲文趾形或在上下,或在左右,銘文足趾四方皆備耳。由甲文推之,此即‘韋’字也。”意見與王跋相似。又以爲“‘韋’爲違離之初字,方圍象城邑之形🧑🏿,即城字也。足趾皆象由城他去之形,故爲違離之義。銘文之‘韋’,蓋記制器者之人名也。” ⑿後屈萬里《殷墟文字甲編考釋》曰:“

,銘文形與彼同🏃🏻♂️➡️。異者,甲文趾形或在上下,或在左右,銘文足趾四方皆備耳。由甲文推之,此即‘韋’字也。”意見與王跋相似。又以爲“‘韋’爲違離之初字,方圍象城邑之形🧑🏿,即城字也。足趾皆象由城他去之形,故爲違離之義。銘文之‘韋’,蓋記制器者之人名也。” ⑿後屈萬里《殷墟文字甲編考釋》曰:“![]() ,羅振玉釋衛👨🏻🦯➡️,云👨🏻🦱:‘卜辭韋、衛一字🤹🏻♀️👉🏼。’按:卜辭護衛字作衛;其作韋者,乃第一期貞人之名👩⚕️👱🏻♀️。二字有別,羅説蓋未的也。”⒀不過仍有主張“衛字當以

,羅振玉釋衛👨🏻🦯➡️,云👨🏻🦱:‘卜辭韋、衛一字🤹🏻♀️👉🏼。’按:卜辭護衛字作衛;其作韋者,乃第一期貞人之名👩⚕️👱🏻♀️。二字有別,羅説蓋未的也。”⒀不過仍有主張“衛字當以 ![]() 爲最古文”者(李孝定《金文詁林讀後記》)。但從甲骨文和金文綜合起來看🆓,從囗之“韋”🦙,甲文多從二止🙍♀️💆🏿♀️,亦見從三止者,金文則從二止、四止🚒。周永珍《殷代“韋” 字銘文銅器》證此爲“韋”字🏄♂️🧝🏻,並曰:綜合甲骨金文的“情况可以證明,衛字並不與韋、圍同。” “韋和子韋是同一人,即武丁之子👩🏼🦳,他的主要活動時代在武丁時期🤬,尤其是武丁後期👨🏫,也可能延續到祖庚🆖,乃至祖甲。在當時‘韋’字鑄銘可以是它的私名,以後的則是族徽🕺🏿。”⒁

爲最古文”者(李孝定《金文詁林讀後記》)。但從甲骨文和金文綜合起來看🆓,從囗之“韋”🦙,甲文多從二止🙍♀️💆🏿♀️,亦見從三止者,金文則從二止、四止🚒。周永珍《殷代“韋” 字銘文銅器》證此爲“韋”字🏄♂️🧝🏻,並曰:綜合甲骨金文的“情况可以證明,衛字並不與韋、圍同。” “韋和子韋是同一人,即武丁之子👩🏼🦳,他的主要活動時代在武丁時期🤬,尤其是武丁後期👨🏫,也可能延續到祖庚🆖,乃至祖甲。在當時‘韋’字鑄銘可以是它的私名,以後的則是族徽🕺🏿。”⒁

‘拓本’中有的題跋反映了王氏學術的過程🚡👩🦯。如第四册子叔嬴內君盆跋🧑🏻💻:

歸安吳氏所藏庚嬴卣作![]() ,熊氏鼎作

,熊氏鼎作![]() ,皆假贏爲嬴。

,皆假贏爲嬴。

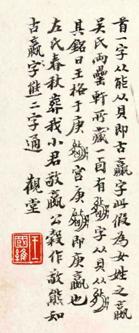

稱贏氏鼎爲“熊氏鼎”。第一册贏氏鼎跋則稱:

首一字从能👝,从貝🎄,即古贏字🛍。此假為女姓之嬴……《左氏春秋》“葬我小君敬嬴”,公、穀作“敬熊”🧔🏼,知古嬴🚵、熊二字通🧘🏼♂️。

但其後所作之《庚嬴卣跋》則修正爲:“字从貝从𦝠……觀於鼎🗽🦸🏿♀️、卣二器,可知‘嬴’👮🏿🧓🏿、‘熊’相混之故也。”(《海寧王忠慤公遺書初集·觀堂別集》)也就是後來人所說的🤽🏿♀️,並非“嬴與熊亦以形近相通”,“《左傳》作嬴者,《公》、《穀》多作熊,實非嬴、熊得通,蓋以形近而譌耳。”⒂

王跋的有些內容,還有一些可以作爲其原有觀點的補充。如第一册邾公孫班鎛銘“其萬年![]() (湏)壽”🤺📄,王跋🏋🏼♀️:

(湏)壽”🤺📄,王跋🏋🏼♀️:

此器鉦間第二行第四字从水🧑🏿,从頁👨🏼⚖️,尚可辨☣️,葢湄字之省🙍。鐘文假湄為眉也😟🎻。

1921年3月間,王國維與羅振玉曾書信往返議論過這個“湄”字🖨,羅振玉1921年3月21日信𓀜:“散般之‘眉 ’字🎩,尊釋甚確。”又信:“尊釋散盤之‘眉’字🐹🥋,昨偶檢孫仲容徵君《名原》,其説正與公合。 ”孫詒讓《名原》下⏬:“![]() :金文眉壽字常見,眉皆作

:金文眉壽字常見,眉皆作![]() ,齊侯甔又作

,齊侯甔又作![]() (此當爲湄之異文,非从湏也)🦸🏽,蓋从頁从釁省🤳🏻,古音釁與𢼸音相近(《周禮·鬯人》鄭注😖:釁讀爲‘徽’,徽从微省聲),而微、眉音同(《春秋·莊廿八年·經》‘築郿’,《公羊》作‘築微’),故金文眉通作

(此當爲湄之異文,非从湏也)🦸🏽,蓋从頁从釁省🤳🏻,古音釁與𢼸音相近(《周禮·鬯人》鄭注😖:釁讀爲‘徽’,徽从微省聲),而微、眉音同(《春秋·莊廿八年·經》‘築郿’,《公羊》作‘築微’),故金文眉通作![]() 🧆。唯散氏盤……

🧆。唯散氏盤……![]() 字六見,奇詭難識🥽,諦宷之蓋亦眉之變體也……从

字六見,奇詭難識🥽,諦宷之蓋亦眉之變體也……从![]() 者即从頁,古文頁🦹🏿♀️、𦣻、首皆从目,意略同。此蓋即从

者即从頁,古文頁🦹🏿♀️、𦣻、首皆从目,意略同。此蓋即从![]() 省聲旁☝🏻。”王氏《散氏盤跋》正作於該年二🚊、三月間。關于“眉”的辨讀及其理由,基本與孫詒讓相同🧘,並進而提出:“

省聲旁☝🏻。”王氏《散氏盤跋》正作於該年二🚊、三月間。關于“眉”的辨讀及其理由,基本與孫詒讓相同🧘,並進而提出:“![]() 即古亹字之省,與眉聲陰陽對轉,

即古亹字之省,與眉聲陰陽對轉,![]() 字即以爲聲🙆🏼♀️。然則

字即以爲聲🙆🏼♀️。然則![]() 、

、![]() 亦同字☝️,

亦同字☝️,![]() 者象形字🥼,

者象形字🥼,![]() 者形聲字也。”所以在邾公孫班鎛銘跋文中📚,將孫説💪🏽:

者形聲字也。”所以在邾公孫班鎛銘跋文中📚,將孫説💪🏽:![]() 實所从者爲“湄之異文,非从湏也”,直接判定鎛銘“湏壽”之“湏”“葢湄字之省”。就是認定

實所从者爲“湄之異文,非从湏也”,直接判定鎛銘“湏壽”之“湏”“葢湄字之省”。就是認定![]() 與

與![]() (散盤“眉”字)是一個字,則

(散盤“眉”字)是一個字,則![]() 爲“湄”,

爲“湄”,![]() (湏)自然就是“湄字之省”了。羅振玉所謂王説與孫説“相合”,恐怕除王氏《散氏盤跋》及其後的《散氏盤考釋》中我們所知曉的以外,此處“湏”“葢湄字之省”,與孫説 “

(湏)自然就是“湄字之省”了。羅振玉所謂王説與孫説“相合”,恐怕除王氏《散氏盤跋》及其後的《散氏盤考釋》中我們所知曉的以外,此處“湏”“葢湄字之省”,與孫説 “![]() ”“爲湄之異文,非从湏也”,也是完全契合的。

”“爲湄之異文,非从湏也”,也是完全契合的。

關于散氏盤的“眉”字,應該是沒有什麽疑義的。但是金文的![]() 、

、![]() 等究竟爲何字一直是有不同認識的。徐中舒《

等究竟爲何字一直是有不同認識的。徐中舒《![]() 敦考釋》:“眉作

敦考釋》:“眉作![]() ,愙鼎作

,愙鼎作![]() ,羌伯敦作

,羌伯敦作![]() ,均象眉目之形。殷墟骨刻及銅器中獸頭紋飾畫眉目形,正與此同,此即篆書眉字所從出。眉壽之眉銅器皆作釁🤾🏻,當別是一字。”⒃郭沫若則曰此字皆“象奉匜沃盥之形”🧜🏿♀️,彝器“眉壽”字“均假此字爲之”,是“古文沬字”(見其《兩周金文辭大繫考釋》及《金文叢考》)👨🎨🧑🎄。其實此字就是“湏”👷🏿♂️,其他都是不同的繁寫,金文中大多假作“眉壽”之“眉”,邾公孫班鎛銘便是如此。但如囂伯盤銘“囂伯媵嬴尹母

,均象眉目之形。殷墟骨刻及銅器中獸頭紋飾畫眉目形,正與此同,此即篆書眉字所從出。眉壽之眉銅器皆作釁🤾🏻,當別是一字。”⒃郭沫若則曰此字皆“象奉匜沃盥之形”🧜🏿♀️,彝器“眉壽”字“均假此字爲之”,是“古文沬字”(見其《兩周金文辭大繫考釋》及《金文叢考》)👨🎨🧑🎄。其實此字就是“湏”👷🏿♂️,其他都是不同的繁寫,金文中大多假作“眉壽”之“眉”,邾公孫班鎛銘便是如此。但如囂伯盤銘“囂伯媵嬴尹母![]() 盤”等↙️,則祗能是讀作本字的。這也證明了此字非“眉”。

盤”等↙️,則祗能是讀作本字的。這也證明了此字非“眉”。

有意思的是,以前我們所知曉的王氏觀點🍅,有的是由其他人包括他的學生所記錄、轉述的,如“卯”、“丣”之辯。吳其昌《王靜安先生古史新證講授記》:“卯者☔️,《説文》卯字作![]() 🛃,酉字作

🛃,酉字作![]() ⛑;故古文桺🫵🏼、畱,以及不見《説文》之

⛑;故古文桺🫵🏼、畱,以及不見《説文》之![]() 字,皆從酉聲。然即柳字言之,本從

字,皆從酉聲。然即柳字言之,本從![]() 聲,而石鼓及散氏盤皆從

聲,而石鼓及散氏盤皆從![]() ,可見卯、酉,古時無甚區別。”(《古史新證——王國維最後的講義》⚜️,清華大學出版社 1994年)然而“拓本”第一册卯田鎛王跋曰🤷🏼:

,可見卯、酉,古時無甚區別。”(《古史新證——王國維最後的講義》⚜️,清華大學出版社 1994年)然而“拓本”第一册卯田鎛王跋曰🤷🏼:

此器首一字从田,从卯☔️,即留字也⏰。說文分別卯、丣二字,然甲骨及金石刻酉字皆如篆文👣,無作丣者🕵️♀️。說文从丣之字,古文皆从卯,如散盤及石鼓柳字皆从卯是也🫄🏽🍮。

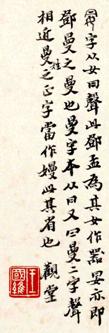

又如强運開《説文古籀三補》第十二曰:“![]() 🕴,鄧孟作監妟尊壺🖤。《説文》所無。王國維曰👰🏽♂️:此曼字从冃从女🏃🏻;‘曼’ 者👨⚕️,鄧姓也😞。”“拓本”第三册鄧孟壺蓋王跋曰:

🕴,鄧孟作監妟尊壺🖤。《説文》所無。王國維曰👰🏽♂️:此曼字从冃从女🏃🏻;‘曼’ 者👨⚕️,鄧姓也😞。”“拓本”第三册鄧孟壺蓋王跋曰:

妟字从女,冃聲,此鄧孟為其女作器👈🏻。妟亦即鄧曼之“曼”也。曼字本从冃,又冃、曼二字聲相近,曼姓之正字當作嫚,此其省也。

又戴家祥主編《金文大字典》 “嫚”字條:![]() ,鄧伯氏鼎💛,“即嫚之別構……

,鄧伯氏鼎💛,“即嫚之別構……![]() ,上部

,上部![]() 乃冕象形……下部

乃冕象形……下部![]() ,乃手正視形🧑⚖️,與側視之手又,同爲一義。故

,乃手正視形🧑⚖️,與側視之手又,同爲一義。故![]() 即曼字。”其實此字作

即曼字。”其實此字作![]() 🗡,《金文大字典》注文所論字形有差,《殷周金文集成》2463釋文作“婞”(2007年修訂增補本)。“拓本”第一册伯氏始氏鼎(即所謂“鄧伯氏鼎”)王跋曰🪱:

🗡,《金文大字典》注文所論字形有差,《殷周金文集成》2463釋文作“婞”(2007年修訂增補本)。“拓本”第一册伯氏始氏鼎(即所謂“鄧伯氏鼎”)王跋曰🪱:

此鄧國媵女之器🍰。白氏者其父之字🤸🏿♀️,始(即姒字)氏其母之姓。![]() 字从女,从曼🥸,即鄧女之姓🌠。左氏傳楚夫人鄧曼,曼字當如此作。

字从女,从曼🥸,即鄧女之姓🌠。左氏傳楚夫人鄧曼,曼字當如此作。

即王跋亦可能是誤認字形而致者。

以上所舉都是從“拓本”王跋中🧱💞,找到了這些觀點及傳承的源頭🎀。前面說過🏄🏼♂️👨🦱,題跋雖有起因於應酬者,但一位嚴肅的學者題跋💸,一定是其學問和識見的載體,這也是我們今天值得慶幸的🌍。

王跋的價值除了有關當時的學術認識之外,還提供了關於羅氏購藏銅器的一些過程和原因。如第二册獻簋跋:

甲骨文中云亾![]() 者殆數百見🧑🏻🎓,

者殆數百見🧑🏻🎓,![]() 字不可識👱🏽,亦不見於彝器中,獨此器有亾

字不可識👱🏽,亦不見於彝器中,獨此器有亾![]() 二字🔁👨🏻🌾。器在燕市已殘破,幸文字未損,雪堂以五百金購之,實為此二字也🧑🏽🍼。

二字🔁👨🏻🌾。器在燕市已殘破,幸文字未損,雪堂以五百金購之,實為此二字也🧑🏽🍼。

器銘中“亡尤”二字習見於甲文👳♂️,其詞義,以及在此銘文中爲首見等,羅🛌、王來往信札中均多有述及,乃至“以五百金購”云云,亦合若符節🫶🏿。但是,此器“在燕市已殘破”🧁🧚🏼♀️,羅氏購之“實為此二字也”云,却是對現存羅、王史料的充實。更凸顯當時羅氏對其之重視,“誠爲稀世之珍”(王致羅札語)也。

又第四册商三句兵跋曰🦶:

此祖、父👨🏿🔬、兄三句兵,文相銜接,出保定南鄉。乃殷時北方諸侯所作之器。又近時淶水張家窪出古器十餘,皆有北伯字🔫。北即商之邶國也,知商之北土遠矣👨🏽⚕️。《殷周金文集成》11392🎁、11401、11403商三句兵“銘文說明·出土”均謂👿:“器出易州(《觀堂集林》),或說出保定(《夢郼》🐥、《金文叢考》)。”

其實早期王國維著述均稱器出保定(南鄉),應據羅振玉所告之者,羅王往來信札可證。羅振玉1917年4月12日致王國維信:“昨抄奉之商代文字(指4月4日致王氏信所附大祖日己戈銘)😺,不能不寄公快覽。此物近出保定府南鄉👩🏼🎨,范子衡來信言👸🏽,价四百元,而他方有信來,則言三百元🙉。弟已函復往購,不令范知,當可得®️。此實絕無僅有之奇物🤐,幸且秘之🥪。”王國維1917年4月18日致羅振玉信:“句兵真奇物,乃出保定👩🏼🌾,可知此等處亦殷之畿甸🚴,《山海經》🤙🏼、《竹書》之有‘易’👨🎓🗡,恐竟是易水左右地也。”《觀堂集林》二十卷本《商三句兵跋》作 “出保定清苑之南鄉”、“則今保定有殷人遺器”云(據趙萬里《王靜安先生年譜》,《商三句兵跋》1917年秋撰成)。王國維1917年9月19日致羅振玉信説:“近作《殷周制度考》♧,即以此三器證商人諸侯以下亦無嫡庶之制,不獨帝王爲然🖖🏻。”所作《殷周制度論》即稱👩🎨:“近保定南鄉出句兵三”𓀖。又如王氏“ 丁巳(1917年)冬日”題跋云:“商句兵三,出直隷清苑之南鄉🐂。”“其器出清苑,當爲殷時北方侯國之器。”⒄後《觀堂集林》廿四卷本《商三句兵跋》凡“清苑南鄉”或“保定”等均改作“易州”🖤。但《觀堂集林》廿四卷本之《殷周制度論》仍之👨🏼🔧,未見改回。又至柯昌濟《金文分域編》亦謂:(河北省)“清苑縣出土商句兵(《夢郼吉金圖》⛹️:保定出土🥽;《藝術類徵》云▶️:保定南鄉出土,共三器)。”這些《殷周金文集成》編者恐均未及細察。

當然,在當時的認識水平的條件下🪩,有些字釋錯了,如釋“過”爲“迧”(第二册過伯簋跋)🌟。又如王跋亦間有以僞作真🥹🙄,並以之爲據的論說,最典型者如羅氏在上海所收的僞楚公逆鐘。抑或受其時製假辨僞之風的影響,疑真爲假致使錯判的事例🚵🏼♂️,亦或有之。以及器名的辨識等等。這些都有著鮮明的時代烙印。

王國維對羅振玉的藏器非常熟悉,故“拓本”尾跋稱:“此册中諸器皆為余曾所摩挲者🏂🏿,其文字亦頗有所發明,因爲題記數十則🤾🏽♀️。”據兩人來往信件知,王國維還曾擁有羅振玉幾乎全部的藏器拓本。王氏又曾經手成套地轉送羅氏的拓本,如1916年夏致王文燾信即言及轉將羅氏“所藏金文拓片九十餘種”贈其父王秉恩。(《王國維全集·書信》第113頁)。

王國維在經常得羅氏及其他人相送所藏銅器或過手拓本的同時,亦或應請作跋。但王氏所作金文跋尾並不很多🏊🏼,也很嚴慎。王國維1922年致容庚信中曾説道:“弟所撰金文跋尾不過二三十篇,上年編撰《觀堂集林》,以考證地理及史事者若干篇入‘史林’,以考釋文字者改題爲‘釋厶’,入‘藝林’中👩💼,大半已見他書👩🏽⚕️,亦有未發表者若干篇。惜《集林》尚未印成🎙,原稿已不在此間。此間所有僅有齊侯壺、散盤諸跋書於拓本上者耳🏪。兄如欲移錄,請隨時枉駕可耳。” (《王國維全集·書信》第338頁)

王國維題跋謹嚴還表現在對拓本裱裝的要求較高,常會提出這方面的要求🐸。其1923年3月曾致徐乃昌信謂:“前日屬題秦公敦拓本🏃♀️,正欲濡豪,苦無下筆之處。因此拓付裝時文字必作三層分列,全形拓本之上方已不能容。若分裝兩幅,以文字爲一幅🏡,器形爲一幅,則器之上方正可題字,然此裝法却不甚合宜。最好付裝後再題,則器形之下儘有題字之餘地也👐。尊意如何👩🏽🔧?乞示。”(《王國維全集·書信》第334頁)

本“拓本”正是付裝後才題跋者🏗。王氏題跋⚇,多於拓本左側剜裱之裱紙上,其中僅有一處(邾公孫班鎛)💠,因拓紙大而近中折處,方直接題於拓紙之上。

“拓本”王跋用印“静安”十三處、“王國維”十六處☆,印式即王氏於“辛酉年孟冬”所作《朱文恪删定册立光宗儀注稿跋》之用印,可證爲王國維此一時期題跋之習用印章✧🍒。⒅

羅振玉《夢郼草堂吉金圖》序言感嘆清末以來藏家故器星散,並謂🙊:“意園、匋齋所藏且不能保,此編所載⛸,異日將何所歸攬𓀉🧜♀️? ”其《貞松堂吉金圖》序又曰:“金石之壽,有時不如楮墨,既爲之編印流傳,器之聚散當一任其自然,固不必私之一己也。”倒是有些看開了。今日掩卷之際🕺🏿,自然就想起了羅氏曾經的感慨🛷。同樣的,讀著王氏八十年前的跋文,也仿佛歷經著那時的士人際會、詩文唱酬和學術交往🌳。

陳寅恪論哲學史的編寫谓:“ 其所處之環境😿,所受之背景,非完全明瞭,則其學說不易評論”,“必須備藝術家欣賞古代繪畫雕刻之眼光及精神💁,然後古人立説之用意與對象,始可以真了解😟😦。”⒆這真是不容易的↕️,但一定很有意思🚴🏿。

注釋:

⑴《中國書法全集》第77卷·122《爲雅初隸書聯》“作品考釋”👰,榮寶齋1998年,第283頁。

⑵均見於《王國維全集·書信》,中華書局 1984年📘。

⑶見《張季子九錄·文錄·嬰寧居士烏程蔣君墓志(民國二年癸丑)》,上海書店“民國叢書”第三編·97🏇🏿。另2001年浙江人民出版社《中國近代最大的絲商群體——南潯的四象八牛》所附 “蔣氏家屬世系表”亦著之。

⑷《與古爲徒——吳昌碩逝世八十周年書畫篆刻特展》(澳門2007年)展品第24。

⑸見於上海博古齋2009年秋拍清刻本《梅花喜神譜》及北京華辰 2004年春拍張蹇《臨寳賢堂帖》等藏書印鑒🚴🏿♀️。

⑹見陳氏《柳如是別傳》第四章“河東君過訪半野堂及其前後之關係”,又夏承燾《天風閣學詞日記》亦有此陳氏所藏事👨🏼🌾。

⑺北京誠軒2010年春拍“王國維、高野侯自作詞三首清潔之趣成扇”。

⑻《羅雪堂合集》,西泠印社出版社 2005年,第37函↙️,卷下第12頁。

⑼蕭文立《羅雪堂著述述略稿》,《羅雪堂合集》卷首♟。

⑽此信關乎“拓本”時日之考訂🧃,但原信未署日期🧛🏽♀️,王慶祥、蕭文立《羅振玉王國維往來書信》(東方出版社2000年)定爲1918年12月15日🧑🏻🦰,蕭文立《永豐鄉人書札釋文》(《羅雪堂合集》)🛞,置於 1918年12月10日,似以蕭説爲勝,故從之。

⑾《王國維學術研究論集》第一輯💆🏽♂️,華東師範大學出版社1983年🧑🏿🏭,第323頁🤗。

⑿《積微居金文説》🔗,中華書局1997年增訂本🌒,第29頁🧑🏻🦯。

⒀中央研究院歷史語言研究所🕵️,臺北 1961年🈂️🤌🏼,上,第55頁👷🏻🧏🏽♂️。

⒁《出土文獻研究》🙀,文物出版社 1985年🧐,第46頁👶🏽、59頁。

⒂李孝定《金文詁林讀後記》1531👏,臺北中央研究院歷史語言研究所 1992年,第405頁。

⒃《歷史語言研究所集刊》第三本第二分🛥, 1931年,第281頁。

⒄見《海寧王靜安先生遺書》(1934年)卷首“鐘鼎題跋遺墨”🖐🏻。

⒅影印收入陳乃乾編《觀堂遺墨》卷上, 1930年

⒆《馮友蘭中國哲學史上册審查報告》,《金明館叢稿二編》上海古籍出版社1980年,第247頁。

本文收稿日期為2010年8月10日

本文發佈日期為2010年8月10日

点击下载附件: 0716《王國維跋<雪堂藏器拓本>》讀後

0716《王國維跋<雪堂藏器拓本>》讀後

-

周慧珍 在 2010/8/11 8:43:13 评价道🍈:第1楼

學習子,長見識

-

牛克思 在 2010/8/11 14:12:03 评价道👩🏼🔧:第2楼

长见识🧑🏻🦽,这样的文章不多啊。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🏄🏼♂️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量😰🦸🏻♀️:705620