聞尊銘文集釋

(首發)

趙成傑

東北師範大學古籍整理研究所碩士研究生

2008年4月🛩,由安徽大學中文系和香港中文大學中國語言及文學系聯合舉辦了第五屆國際中國古文字學研討會,會上香港中文大學張光裕教授公佈了樂从堂所藏名為“聞”(原隸定从昏、从耳)的西周銅尊,並對《聞尊》銘文進行了初步考釋①。隨後北京大學董珊先生發表了《讀聞尊銘》👢🧣,並做了“摹本” ②,2010年,華南師大蔣書紅在二位先生基礎上發表了《聞尊銘文考釋》③,對一些關鍵字句進行了梳理。

學界對於這件新見西周青銅器的探討非常有限(陳英傑④、何景成⑤等先生也有文章提及過《聞尊》銘文)👩💼,很多字詞仍有分歧,對《聞尊》探討有待進一步深入。我們認為《聞尊》銘文的釋讀對了解西周職官制度和采邑制度有重要意義♦︎,今在前人基礎上,對銘文進行梳理,當中不足,敬祈方家指正🕙。

一、釋文

隹(唯)十月初吉,辰才(在)庚午,師多父令(命)聞于周,曰:“余學(效)事,女(汝)毋不善;![]() 朕采

朕采![]() 田外臣僕,女(汝)毋(無)又(有)一不(否)。”聞蔑

田外臣僕,女(汝)毋(無)又(有)一不(否)。”聞蔑![]() 🤱🏼,易(錫)馬乘、盠冟(幎)二。聞拜稽首📹,揚對朕皇尹休🤾🏿♂️🏞,用乍(作)朕文考寶宗彝🔡,孫=(孫孫)子=(子子)其萬年永寶。

🤱🏼,易(錫)馬乘、盠冟(幎)二。聞拜稽首📹,揚對朕皇尹休🤾🏿♂️🏞,用乍(作)朕文考寶宗彝🔡,孫=(孫孫)子=(子子)其萬年永寶。

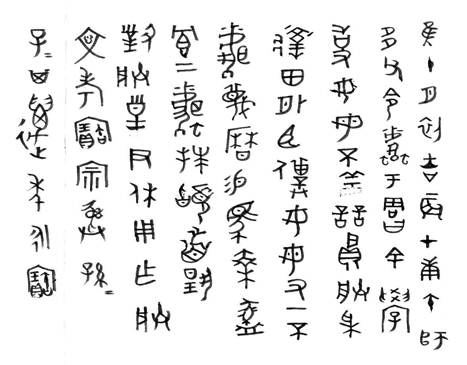

董珊先生手摹聞尊銘文

二、集釋

師多父令(命)![]() (聞)于周

(聞)于周

張光裕先生認為👨💻,師多父稱名👽,金文未見🤐。![]() (聞)為作器者🔹,於銘中三見,一从二

(聞)為作器者🔹,於銘中三見,一从二![]() 👷🏼,一省从虫,另一僅書作“

👷🏼,一省从虫,另一僅書作“![]() ”。

”。

董珊先生認為,“聞”字原篆如張光裕先生所說🎑,第一形从两虫且不从耳🚑,第二形不从虫,第三形从一虫🍦,據第二形,這個字釋“聞”無疑🚶🏻♀️➡️,聞爵銘(《集成》09032)之“聞”字亦从虎頭人🙍🏽、从耳,與之大體同構🏃♀️。然則《說文》兩虫讀昆,一虫讀虺,幷與“聞(![]() )”音近,聲皆為喉音,韵爲微文對轉🪐,解釋成加注聲符比較好📔。而第一形虎頭下的部分🤏🏿👌🏽,本是帶足的“丮”形🐨,鑄得不太好🧑🏿💼,且此形之所以不从“耳”👨👨👧👧👩🏼⚕️,可能是加了两虫(昆)為聲符的緣故🧔🏻♀️👩🏼✈️。

)”音近,聲皆為喉音,韵爲微文對轉🪐,解釋成加注聲符比較好📔。而第一形虎頭下的部分🤏🏿👌🏽,本是帶足的“丮”形🐨,鑄得不太好🧑🏿💼,且此形之所以不从“耳”👨👨👧👧👩🏼⚕️,可能是加了两虫(昆)為聲符的緣故🧔🏻♀️👩🏼✈️。

聞尊銘文中“師多父令(命)聞于周”之“令(命)”不是初次冊命,而是檢查工作之後的論功行賞,銘文記錄了一次西周時代對家臣的嘉獎賞賜,其性質,从西周金文分類來説仍屬冊命、賞賜金文這一大類。這類等級不高的私家冊賞金文比較少見💔,因此值得重視。

復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站認為🍚🤳🏼,該器器名應為“![]() 尊”。該青銅器出現在器主名位置上的

尊”。該青銅器出現在器主名位置上的![]() 🧪、

🧪、![]() 兩個形體,張先生認為的一從二虫🤸♀️,一從虫🧐,是繁簡體的關係。細審後一形恐亦是下從二虫🤦🏼♂️。但由於拓片不清🏌️,該字的形體結構究竟如何✹,還有待於進一步研究💇🏻♂️。對於器名暫隸釋、稱呼作“

兩個形體,張先生認為的一從二虫🤸♀️,一從虫🧐,是繁簡體的關係。細審後一形恐亦是下從二虫🤦🏼♂️。但由於拓片不清🏌️,該字的形體結構究竟如何✹,還有待於進一步研究💇🏻♂️。對於器名暫隸釋、稱呼作“![]() 尊”🧏🏽♀️。⑥

尊”🧏🏽♀️。⑥

蔣書紅認為,師多父在金文和傳世文獻中僅此一見,綜合可知,師多父應該就是屬於擁有自己食采“![]() 田”的卿或大夫一類的人物;而“聞”是被師多父冊命,替他管理食采“

田”的卿或大夫一類的人物;而“聞”是被師多父冊命,替他管理食采“![]() 田”的卿或大夫的屬官一類的人物。

田”的卿或大夫的屬官一類的人物。

按🧑🏻🍼:金文中確實未出現過“師多父”這一稱名。金文中常見的是“師湯父”《仲![]() 父鬲》(《集成》747)、“師器父”《師器父鼎》(《集成》2727)、“師華父”《大克鼎》(《集成》2836)等。其中“多”、“湯”、“器”、“華”當是其名,查檢金文我們還發現“伯多父”《伯多父盨》(《集成》4370)、“用格多公”《沈子它

父鬲》(《集成》747)、“師器父”《師器父鼎》(《集成》2727)、“師華父”《大克鼎》(《集成》2836)等。其中“多”、“湯”、“器”、“華”當是其名,查檢金文我們還發現“伯多父”《伯多父盨》(《集成》4370)、“用格多公”《沈子它![]() 蓋》(《集成》4330)等🟠,綜合分析,我們可以推測,“多”為人名,當是較有地位的卿或大夫。

蓋》(《集成》4330)等🟠,綜合分析,我們可以推測,“多”為人名,當是較有地位的卿或大夫。

余學(效)事𓀇👩🏻✈️,女(汝)毋(無)不善

張光裕先生認為,銘稱師多父訓戒![]() 🚣🏼♂️,並云🎅🏿:“余學事”,余乃師多父自稱🫏,“學事”👫🏼,“學”固可徑讀為學習之“學”,然从語氣上考量🕐,“學”宜讀為“斆”🙅♀️,有“教”義。《說文》云:“斆,覺悟也🦅。从教

🚣🏼♂️,並云🎅🏿:“余學事”,余乃師多父自稱🫏,“學事”👫🏼,“學”固可徑讀為學習之“學”,然从語氣上考量🕐,“學”宜讀為“斆”🙅♀️,有“教”義。《說文》云:“斆,覺悟也🦅。从教![]() ,

,![]() 尚蒙也🥟。臼聲🌡。學,篆文斆省。”又“教”下云♞🥷🏽:“上所施,下所效也🦹♀️,从攴

尚蒙也🥟。臼聲🌡。學,篆文斆省。”又“教”下云♞🥷🏽:“上所施,下所效也🦹♀️,从攴![]() ,凡教之履皆从教👨👨👧👦。

,凡教之履皆从教👨👨👧👦。![]() 🐲🙋🏼♂️,古文教。

🐲🙋🏼♂️,古文教。![]() 🫳🏽,亦古文教。”教必有言,故“教”“从”“

🫳🏽,亦古文教。”教必有言,故“教”“从”“ ![]() ”(言)👨🌾,宜有其道理。

”(言)👨🌾,宜有其道理。

“教”字从“![]() ”🏀, 《說文》云:“

”🏀, 《說文》云:“![]() ,放也🚾。从子爻聲。”放💴,即倣,倣效也👩🏻🦳🧑🏽🌾,亦與學有關。“

,放也🚾。从子爻聲。”放💴,即倣,倣效也👩🏻🦳🧑🏽🌾,亦與學有關。“![]() ”字條下《段注》云🏂🏼:“放、倣古通用。許曰放,逐也。倣,相似也。

”字條下《段注》云🏂🏼:“放、倣古通用。許曰放,逐也。倣,相似也。![]() 訓放者,謂隨之依之也✸。今人則專用仿矣。教字學字者皆从

訓放者,謂隨之依之也✸。今人則專用仿矣。教字學字者皆从![]() 會意。教者與人以可放也🧗♂️,學者放而像之也。

會意。教者與人以可放也🧗♂️,學者放而像之也。

古書中“教”與“斆”之用法往往相當🤦♂️,《禮記·學記》:“故學然後知不足🤲🏿,教然後知困🤌🏻。知不足🧑🏻🍼,然後能自反也;知困,然後能自強也,故曰:教學相長也👷🏻。《兌命》曰:‘學學半⤴️♦︎。’其此之謂乎?”《兌命》之言出自《偽古文尚書·兌命》篇:惟斆學半,念終使典於學🏐。“學學半”🧑🏻🤝🧑🏻,無論理解為“教言教人乃益己之學半”(“斆”字條下《段注》)⚛️🙂,抑指教與學乃一事之兩面🧏🏻♂️,皆完全表達“教學相長”之道理❎。是知“斆”可讀為“教”。《靜![]() 》🤑:“王以……邦君射於大池,靜學無斁⏫。”“學”讀為“斆”。今

》🤑:“王以……邦君射於大池,靜學無斁⏫。”“學”讀為“斆”。今![]() 尊云“余學事”之“學亦可讀為“斆”,內含“教”義。

尊云“余學事”之“學亦可讀為“斆”,內含“教”義。

師多父自言肩負“教”事🙋🏿♀️,故得以訓戒![]() 云:“女毋不善🙅🏼♀️。”即謂凡事宜皆盡心🦸👨🏼🌾,不應有“不善”🏇🏼🦩。

云:“女毋不善🙅🏼♀️。”即謂凡事宜皆盡心🦸👨🏼🌾,不應有“不善”🏇🏼🦩。

董珊先生認為,“學”讀為“效”,意思是“考效”🔼,“效事”猶“考效事功”,若此👩🏻🦼➡️🎬,則兩“毋”字都讀為“無”,銘文是說🎸:師多父考核檢查事功,聞無不善🉑🙅🏿♂️;聞佐助師多父食采達(⛹🏽?)田、治理(或設置)臣仆,聞沒有一個過失(連一個過失也沒有)🙅🏻,即食采達田與治理(或設置)臣僕兩事無一不善。前後兩小句所述都是已經發生的事情,即論其功狀👱;兩小句都是用雙重否定表強烈肯定語氣🧝🏻,因爲聞的工作很完善𓀔,所以聞受到賞賜,又作器紀功♌️。

“不”讀為“否”,“否”常訓為“惡”、“不善”,例如《左傳》昭公五年“一臧一否”、之“否”🚻。“汝毋有一否” 與前“汝毋不善”反對為言🤼♂️,意思相同,“不(否)”的否定對象就是前面的“善”,猶言毋有一不善🤵🏿♂️、毋有過失。

何景成先生認為,該句读“学”为“考效”之“效”👩🏽🎨🈲,更符合铭文内涵👸🏿。不过🦏,“效事”之事可能当解释成“职事”。《经义述闻》卷三“政立事牧夫准人”条下♟,王引之指出:“《说文》曰‘事,职也🤷🏻♀️。’故官之职谓之事。

![]() 朕采

朕采![]() 田外臣僕🏂,女(汝)毋又(有)一不(否)。聞蔑曆

田外臣僕🏂,女(汝)毋又(有)一不(否)。聞蔑曆

張光裕先生認為👣🛍,“朕”上一字未可確釋,揆諸文意👩🏽⚕️,似有協助之意🦜。惟“![]() ”从“貝”,則又或與賈事有關歟?“朕”下兩字🙋🏼♀️,其一書作“

”从“貝”,則又或與賈事有關歟?“朕”下兩字🙋🏼♀️,其一書作“![]() ”形,疑即“采”字🤴🏻,然該字與一般金文所見“采”字寫法稍異。金文中釋為“采邑”之“采”字凡五見,如《靜方鼎》:王在成周大室,令靜曰:

”形,疑即“采”字🤴🏻,然該字與一般金文所見“采”字寫法稍異。金文中釋為“采邑”之“采”字凡五見,如《靜方鼎》:王在成周大室,令靜曰:![]() 女采,

女采,![]() 在曾、鄂

在曾、鄂![]() 。王曰🕺🏻:靜🧚🏻,易女鬯、旂、市、

。王曰🕺🏻:靜🧚🏻,易女鬯、旂、市、![]() 🤶🏽。曰🚬:用事🚣。又《

🤶🏽。曰🚬:用事🚣。又《![]() 尊/卣》🏃🏻♂️🙎🏽♂️:隹十又三月,辛卯,王在

尊/卣》🏃🏻♂️🙎🏽♂️:隹十又三月,辛卯,王在![]() ,易

,易![]() 采曰

采曰![]() 👟,易貝五朋⛹🏽♂️。令《中齋》(摹本)⛴👨❤️💋👨:王曰:中……今兄(

👟,易貝五朋⛹🏽♂️。令《中齋》(摹本)⛴👨❤️💋👨:王曰:中……今兄(![]() )女

)女![]() 土🤷🏼♂️,乍乃采👨❤️👨🏌🏽♂️。

土🤷🏼♂️,乍乃采👨❤️👨🏌🏽♂️。

所見“采”字皆从“手(爪)”从木📲,今本銘“![]() ”字上端與“木”形相連之偏旁🔷,雖與“手(爪)”形稍異,然揆諸字形結構及上下辭義,該字仍不無可能為“采”字異構。若然🖼🤙🏿,金文中復可增益涉及“采地田土”之記述,於西周封邑制度之探求,自有其重要意義🚢。

”字上端與“木”形相連之偏旁🔷,雖與“手(爪)”形稍異,然揆諸字形結構及上下辭義,該字仍不無可能為“采”字異構。若然🖼🤙🏿,金文中復可增益涉及“采地田土”之記述,於西周封邑制度之探求,自有其重要意義🚢。

“采”字下一字,偏旁从爿,揆諸《散氏盤》,有“![]() 田”一詞,雖未明所指🕺🏽,其讀音或可得而略說🏄🏼♀️。固然“女毋不善”亦可與下文連讀🦸🏿,意謂汝必須妥善“

田”一詞,雖未明所指🕺🏽,其讀音或可得而略說🏄🏼♀️。固然“女毋不善”亦可與下文連讀🦸🏿,意謂汝必須妥善“![]() 朕采(🤾🏻♀️?)

朕采(🤾🏻♀️?)![]() 田、外臣僕”,整句似相對於“內臣僕”而言,惟金文多單言“臣”或“僕”。如👨🏽🍳:《不

田、外臣僕”,整句似相對於“內臣僕”而言,惟金文多單言“臣”或“僕”。如👨🏽🍳:《不![]()

![]() 蓋》 :“易女弓一,矢車、臣五家、田十田。”《幾父壺》:“隹五月初吉庚午,同中……易幾父……僕四家”🉑。“女毋又(有)不”強調“聞”執行任務時不可有任何差遲🤘🏿。而該用語則又為金文中首次出現🦸🏽♂️。無論如何👩🏽🎓,整段說辭,當指師多父令聞協助執掌管理田土以外臣僕之事🤳🏻🦪。

蓋》 :“易女弓一,矢車、臣五家、田十田。”《幾父壺》:“隹五月初吉庚午,同中……易幾父……僕四家”🉑。“女毋又(有)不”強調“聞”執行任務時不可有任何差遲🤘🏿。而該用語則又為金文中首次出現🦸🏽♂️。無論如何👩🏽🎓,整段說辭,當指師多父令聞協助執掌管理田土以外臣僕之事🤳🏻🦪。

董珊先生認為,“![]() ”从“戶”聲讀為胥,《說文》🏃🏻➡️:“

”从“戶”聲讀為胥,《說文》🏃🏻➡️:“![]() ,齎財卜問爲

,齎財卜問爲![]() 。从貝📕、疋聲。讀若所。”“所”即从“戶”聲。

。从貝📕、疋聲。讀若所。”“所”即从“戶”聲。

金文訓為助的“胥”字后,一般都要再有表示“主管”意義的動詞“司”💂🏼♀️💆🏼♂️,因此頗疑尊銘“采”🧖♀️、“外”都是動詞🤛🏿。

“采”即“食采”📼、“采邑”之“采”,字又作“菜”或“寀”,《爾雅·釋詁一》“尸,寀也。”又“寀、寮,官也。”郭璞注“官地為寀㊗️😼,同官為寮。”邢昺疏🕴🏻:“寀謂寀地。主事者必有寀地。寀,采也,采取賦稅以供己有。寀地及言同寮者,皆謂居官者也”。又《爾雅·釋詁一》“尸、職,主也。”西周金文中常見令某人“死司王家”之類的話,“死”即讀“尸”訓為主,與“司”意義也相近👃🏻。可見🖕🏻,“寀”與“尸”🙁、“主”、“官”🚴🏻、“司”意義都相通,“采”也應有“管理”一類的意思。管理采邑的目的當然就是采取賦稅以供己有,也就是“食采”🛗。

“外”讀為“藝”、“臬”或“設”,訓為“治”,是“治理”或“設置”一類的意思。毛公鼎銘:“藝小大楚賦”,王國維指出“楚賦”即《書·多方》“越有胥伯小大多政🤼,爾罔不克臬”之“胥伯”✈️,《尚書大傳》作 “胥賦”;《詩·大雅·綿》“予曰有疏附🪇,予曰有先後🦹🏻♀️,予曰有奔走,予曰有禦辱🥪💪🏿。”楊樹達 指出“疏附”即“胥賦”或“胥伯”。 由此可見,“外”與“藝”、“臬”可以相通🚘,與“設”相通在語音上也是可以的👰🏿♂️。毛公鼎銘是周王說治小大臣工,而在聞尊銘,師多父級別低,所以說聞協助他治理從屬臣僕。

蔣書紅認為🥯,董珊先生將“![]() ”隸定為“

”隸定為“![]() ”是正確的👲,他補充出“胥”還有“看、觀察、考察、監視之類的意思。”“胥”在文中可以直接訓為“監視管理”。

”是正確的👲,他補充出“胥”還有“看、觀察、考察、監視之類的意思。”“胥”在文中可以直接訓為“監視管理”。

把“![]() ”隸定為“采”也是正確的,但是將“

”隸定為“采”也是正確的,但是將“![]() ”隸定為“達”就不正確了👨🏿🔧。他指出,

”隸定為“達”就不正確了👨🏿🔧。他指出,![]() 應為某一田地的專有名稱𓀌,今已無對應之字。

應為某一田地的專有名稱𓀌,今已無對應之字。

對於“![]() 田外臣僕”一句👩🏿🔧🦛,蔣書紅認為這是類似於金文的“土田附庸”只不過此處的“

田外臣僕”一句👩🏿🔧🦛,蔣書紅認為這是類似於金文的“土田附庸”只不過此處的“![]() 田”更為確切地指出了這方土田的名稱“

田”更為確切地指出了這方土田的名稱“![]() ”♤。附庸🍔,也可寫作僕庸、附庸🧸、陪敦🤳🏿🤨。附庸歷來有三種解釋,一是諸侯附屬之國🫙🤽♀️;二是附屬於土地的臣僕、奴隸或農民;三是臣僕🙋🏻♀️、奴隸或農民🥨。

”♤。附庸🍔,也可寫作僕庸、附庸🧸、陪敦🤳🏿🤨。附庸歷來有三種解釋,一是諸侯附屬之國🫙🤽♀️;二是附屬於土地的臣僕、奴隸或農民;三是臣僕🙋🏻♀️、奴隸或農民🥨。

蔣書紅認為“附庸”一詞的意義🪝,應該是多樣的🤷🏿♂️,而非單一的🐳✊🏽。要根據具體的語境而定🚯。它有時是指附屬於大國的小邑,有時是指附屬於大國的人民。當它指附屬於大國的人民時,這種“人民”的具體身份、階級地位,也是要根據具體的語境而定的,有時高一些💊,有時很低賤🧑✈️。但大多數情況下,他們應該是有一定自由,尚沒有淪落為最底層的奴隸的農民。他們可以被統治者當作城邑的附屬品一並賞賜給下級➿,他們從事各種各樣的勞動,尤其是農業勞動,對統治者有一定的繳納和貢獻,但有可能還保留他們自己的一些社會組織、土地⚠️🚜、房屋等🫦,因而雖淪為附庸,但還不是最底層的奴隸🖨,而應該是依附農民。

耕作“![]() 田”的“臣僕”他們是具有半獨立人格🪬,可以自耕其私田的,因此是可以居住在“

田”的“臣僕”他們是具有半獨立人格🪬,可以自耕其私田的,因此是可以居住在“![]() 田”之外,即“

田”之外,即“![]() 田”外圍🏕1️⃣、附近、周圍的人。因此📵,“

田”外圍🏕1️⃣、附近、周圍的人。因此📵,“![]() 田外臣僕”就是居住在

田外臣僕”就是居住在![]() 田之外的臣僕,“外”就是指居住在食采

田之外的臣僕,“外”就是指居住在食采![]() 田之外。這一句的總體意思應該是“監管(那些居住在)我的食采

田之外。這一句的總體意思應該是“監管(那些居住在)我的食采![]() 田外圍的臣僕”,即師多父冊命聞監管那些居住在

田外圍的臣僕”,即師多父冊命聞監管那些居住在![]() 田周圍的農夫🏃♂️。

田周圍的農夫🏃♂️。

陳英傑認為,“蔑曆”一語既可用于上司對下屬的工作考覈之後🗣,亦可用于任命之初👳♂️,表達上司對下屬的勉勵和期望,“蔑曆”一詞絕大多數用例都有施事主語或受事主語,沒有主語的一般是承上省略👨🏼🏫,如稽卣(5411)📽👨🏽✈️、師望鼎(2812)。另外,大多數文例都是先言“蔑曆”🧕🏿,後言賞賜💇🏼♂️,也即大多數文例都應當是上司對下屬的工作考覈之後的獎勵,如十月敔簋(4323🔠,戰爭勝利――王蔑敔曆――受賞)🤳🏼。趩觶(6516)則是“冊命賞賜――趩蔑曆”,師俞簋蓋(4277)銘亦是如此,這些銘文文例與先言“蔑曆”後言賞賜者有別。

聞尊跟次尊(5994)文例最相似,其銘曰:“隹二月初吉丁卯,公姞令次司田人🧑🏻⚕️,次蔑曆,易馬🙍🏻、易裘,對揚公姞休👩🏻🎨,用作寶彝💇🏻♂️。”其內部結構應該同于趩觶之文例🟦,只是“蔑曆”與賞賜事順序不同,當看作行文之變例。所以聞尊作器之因銘辭中師多父的命令是初次任命👩✈️。聞尊銘末曰:“聞拜稽首,揚對朕皇尹休🥑🔥,用作朕文考寶宗彞,孫=子=其萬年永寶”,“皇尹”又見於史獸鼎(2778),指前文對史獸命事和賞賜的“尹”🈂️,與此用法有別,聞尊“皇尹”與“皇君”(參4311師![]() 簋👨🦽➡️👨🏻✈️、9721幾父壺等)用法相同🥃,是對上司的尊稱,應讀為“皇君”,聞是師多父的家臣。至于“寶宗彞”👩🔧,鼎、卣、尊👨🦯、爵均有如此稱名者🫵🏼。

簋👨🦽➡️👨🏻✈️、9721幾父壺等)用法相同🥃,是對上司的尊稱,應讀為“皇君”,聞是師多父的家臣。至于“寶宗彞”👩🔧,鼎、卣、尊👨🦯、爵均有如此稱名者🫵🏼。

復旦大學出土文獻與古文字富达網站認為,本句斷句方式應為“女毋又不聞。蔑![]() 🧲,”“女毋又不聞”類似的詞句金文多見,如以下諸器👩🏽🍼:

🧲,”“女毋又不聞”類似的詞句金文多見,如以下諸器👩🏽🍼:

1.《宰獸簋》👏:“外內毋敢無聞知。”

2.《蔡簋》:“毋敢又不聞。”

3.逆鐘🙍🏿♂️:“毋又不聞知。”

4. ![]()

![]() 壺⏯:“子子孫孫,毋又不敬🤜🏽🙆🏿。”

壺⏯:“子子孫孫,毋又不敬🤜🏽🙆🏿。”

因此銘文中的“女毋又不聞”當讀為“汝毋有不聞”,是訓誡器主之辭。

何景成先生認為,銘文中第二個“聞”字的句讀應在“聞”字後讀斷,“汝無有一不聞”為一句,“蔑曆”為一句。他指出☮️,聞尊銘文中“汝無不善”和“汝無有一不聞”的說法與《諫簋》“汝某否又聞🚣🏽♀️,毋敢不善”的說法相一致👩🏻🚀。而以“蔑曆”單獨為句🥏,在西周金文中亦有其例。如西周中期的《![]() 卣》(《集成》5411)👨🏽🔧:

卣》(《集成》5411)👨🏽🔧:![]() 從師雝父戍於古次,蔑曆,賜貝三十寽🚜,

從師雝父戍於古次,蔑曆,賜貝三十寽🚜,![]() 拜稽首🧑🏻⚖️,對揚師雝父休,用作文考日乙寶尊彝🙆🏽♀️,其子子孫孫永寶➜。

拜稽首🧑🏻⚖️,對揚師雝父休,用作文考日乙寶尊彝🙆🏽♀️,其子子孫孫永寶➜。

按:對於本句斷句🏇🏿,我們更傾向於“女(汝)毋又(有)一不(否)。聞蔑曆”,而不是古文字研究富达和何景成先生的觀點⛹️,首先🤱🏿,“汝無有一不(否)”的“不(否)”與“周”、“首”、“休”等字同屬銘文韻腳,不能和“聞”字連在一起🤽🏽♂️。其次,“聞”在此句應是人名⌚️🤹🏻,不應用作動詞。金文中雖然“蔑曆”可以單獨使用👩⚖️,但分析本句句意還是應該與“聞”連用,本句的大意是“聞在監管土地的時候沒有出現任何差錯,聞的德行應當被稱頌或聞應當再接再厲。”金文中類似的句子還有“競蔑曆”《競卣》(《集成》5425)、“義蔑曆”《義盉蓋》(《集成》9453)等📌。

易(錫)馬乘、盠冟(幎)二

張光裕先生認為,馬乘🙅🏻,猶言馬四匹,用以御車。《公臣![]() 》:“虢仲命公臣👨🏿🎤:‘

》:“虢仲命公臣👨🏿🎤:‘![]() 朕百工🏏,易女馬乘,鍾五🪯。金,用事。’公臣拜

朕百工🏏,易女馬乘,鍾五🪯。金,用事。’公臣拜![]() 首。”另有稱“乘馬”者,如《虢季子白盤》“王賜乘馬🎣,是用佐王👱♂️。”或言“乘車馬”(《作冊麥方鼎》),而《師同鼎》亦有“車馬五乘”之稱述。

首。”另有稱“乘馬”者,如《虢季子白盤》“王賜乘馬🎣,是用佐王👱♂️。”或言“乘車馬”(《作冊麥方鼎》),而《師同鼎》亦有“車馬五乘”之稱述。

“![]() ”字,暫隸作“盠”🎳, 盠方彝、方尊及駒尊,別有“盠”字👴🏊🏿♂️,皆用為人名。“盠冟”,金文未見⑦。“冟”乃成組車馬器中之一種物件。“冟”🫢,說者多家🦚,如釋“冕”(薛尚功)、“

”字,暫隸作“盠”🎳, 盠方彝、方尊及駒尊,別有“盠”字👴🏊🏿♂️,皆用為人名。“盠冟”,金文未見⑦。“冟”乃成組車馬器中之一種物件。“冟”🫢,說者多家🦚,如釋“冕”(薛尚功)、“![]() ”(阮元)、“冥”(孫詒讓)及“文茵”(王國維)等,今從郭沫若說“虎冟當即虎幂、虎幎,亦即詩之淺幭”《詩經·大雅·韓奕》:“王賜韓侯,淑旂綏章……鞹鞃淺幭,鞗革金厄。”《毛傳》💷:淺,虎皮淺毛也💑🤛🏽。幭🙋🏻♀️,覆氏也。

”(阮元)、“冥”(孫詒讓)及“文茵”(王國維)等,今從郭沫若說“虎冟當即虎幂、虎幎,亦即詩之淺幭”《詩經·大雅·韓奕》:“王賜韓侯,淑旂綏章……鞹鞃淺幭,鞗革金厄。”《毛傳》💷:淺,虎皮淺毛也💑🤛🏽。幭🙋🏻♀️,覆氏也。

“冟”應即“車幭”之屬,或與車與有關,於金文賞賜物中時有所見,而其描述又有“虎冟熏裏”(見《毛公鼎》🚘、《三年師兌![]() 盨》、《

盨》、《![]() 盨》🛂、《吳方彝蓋》👱🏻♀️、《四十三年逨鼎》等)及“虎冟

盨》🛂、《吳方彝蓋》👱🏻♀️、《四十三年逨鼎》等)及“虎冟![]() 裏”(見《彔伯

裏”(見《彔伯![]() 蓋》)兩種。“熏”即“纁”🐯, 《說文》云🗃:“纁🦪,淺絳色也。”“

蓋》)兩種。“熏”即“纁”🐯, 《說文》云🗃:“纁🦪,淺絳色也。”“![]() ”字从朱,朱為朱紅色👨🏽🍼,當與“纁”義差約相同🥏✂️。故無論“虎冟熏裏” 或“虎冟

”字从朱,朱為朱紅色👨🏽🍼,當與“纁”義差約相同🥏✂️。故無論“虎冟熏裏” 或“虎冟![]() 裏”,當指以虎皮之作或以虎文為飾且帶有淺紅色或朱紅色裹裏之車幭🙍🏻♂️。今本銘不稱“虎冟”,“ 盠冟”🥰,亦金文中首見,且明言數目為二,對進一步考證“冟”之為物或別有啟示💨。

裏”,當指以虎皮之作或以虎文為飾且帶有淺紅色或朱紅色裹裏之車幭🙍🏻♂️。今本銘不稱“虎冟”,“ 盠冟”🥰,亦金文中首見,且明言數目為二,對進一步考證“冟”之為物或別有啟示💨。

董珊先生認為🦹🏿♀️🧖🏼♀️,“盠”作爲人名見於2003年楊家村出土逑盤銘“惠中(仲)盠父”🧑🧒🧒;作爲賞賜品“盠冟”詞已見九年衛鼎(集成02831):“舍顏有司壽商貈裘、盠冟(幎)。”“幎”是車軾上之覆蓋物🤦🏿♂️,金文常見“虎冟”一詞🏇,可想見“盠”也可能是動物之名。其詞義待考(盠”字裘錫圭先生曾疑為“猛”字異體,陳劍先生《金文“彖”字考釋》曾疑九年衛鼎兩“盠”字即《博雅》“盠😢,瓢也”、《廣韻》“盠,以瓢爲飲器也。一曰簞也”之“盠”👳🏽♀️,陳劍先生近作《“邍”字補釋》一文釋出豪豬古字“獂”、“貆”字,从張光裕先生所示聞尊銘之“盠”字形來看,皿上之獸正像豪豬之形,所以懷疑“盠冟”可能就是指豪豬皮所作的車軾覆飾)🐷。

按🧝🏿♀️:從銘文上看🙎🏼♂️,“易(錫)馬乘、盠冟(幎)二”一句似可與《五年琱生尊》“幭五尋➿、壺兩”對讀。對於“幭五尋🕴🚠、壺兩”我更傾向於解釋為“(進獻)幭(一種飾車的布料)五尋(長度單位,大約八尺)🌚、一對壺”🙋🏽♂️。“幭”和“幎”同屬明母字📄,而明母字大多表“黑暗或有關黑暗的概念”(王力《漢語史稿》),引申出來還可以表示“模糊不清的✏️、覆蓋住的”所以把“幭”和“幎”解釋成“覆蓋物”,似乎是可以解釋通的👨🏻🎓。《集韻·屑韻》“幭,車覆式。”《淮南子·原道》“舒之幎於六合”高誘注“幎,覆也🆔。”《說文解字注·巾部》“幭之言幎也。”《說文通訓定聲》“幎與幭同義。”《說文解字注·巾部》引《周禮》注“以巾覆物曰幎🌋🥬。”《方言》卷四“襎裷謂之幭”錢繹箋疏“幭、簚、幦、幎、簚、幕、冪🚱、鼏、乛聲義並同,是凡言幭者皆覆冒之義也。”

另外值得討論的還有句式問題。“幭五尋、壺兩”🩸,應為“幭五尋、兩壺”,由於“兩”處於韻腳位置,所以《五年琱生尊》把“幭五尋、兩壺”寫作“幭五尋、壺兩”(金文中大多是稱“兩壺”的🤘,檢《殷周金文集成引得》未見“壺兩”句式,可作“壺二”🚢、“壺五”、“壺九”等)。“易(錫)馬乘🧑🏼💻🧖♀️、盠冟(幎)二”中“名詞+數詞”這種句式是金文常見用法,類似的還有“賜鼎二”《![]()

![]() 》(《集成》4159)💎🧑🏿🚒、“賜鋁二🙎、筆二”《

》(《集成》4159)💎🧑🏿🚒、“賜鋁二🙎、筆二”《![]() 卣(《集成》5391)🎭🤜🏻、“賜守宮絲束

卣(《集成》5391)🎭🤜🏻、“賜守宮絲束![]()

![]() 五,

五,![]()

![]() (冟👌、幎)二”《守宮盤》(《集成》10168)等。

(冟👌、幎)二”《守宮盤》(《集成》10168)等。

揚對朕皇尹休

張光裕先生認為,“揚對”即“對揚”。“對揚”一辭🫓👃,詩書及金文習見。如《尚書·顧命》👩🏼🦱:敢對揚天子之休命🤽🏽♂️。《詩經·大雅·江漢》:對揚王休🦻🏽。《克鍾》👨👦:克敢對揚天子休🧑🏫。《師兌![]() 》🧝🏿♂️:師兌拜

》🧝🏿♂️:師兌拜![]() 首👨🏻🚀,敢對揚天子不顯休。沈文倬先生嘗云“彝銘”‘對揚王休’是貴族禮儀中的一個儀注,是他們行禮時的活動情狀,是有其特定意義的。“對揚”亦可省作“對”或“揚”者👨🏻💼,如《

首👨🏻🚀,敢對揚天子不顯休。沈文倬先生嘗云“彝銘”‘對揚王休’是貴族禮儀中的一個儀注,是他們行禮時的活動情狀,是有其特定意義的。“對揚”亦可省作“對”或“揚”者👨🏻💼,如《![]() 鼎》🤷🏽♀️:用對揚休🎞。《番生

鼎》🤷🏽♀️:用對揚休🎞。《番生![]() 》:番生敢對天子休。《小臣宅

》:番生敢對天子休。《小臣宅![]() 》🕞:小臣宅……揚公伯休。甚至有書作“揚某休對者”如《趩觶》:趩拜

》🕞:小臣宅……揚公伯休。甚至有書作“揚某休對者”如《趩觶》:趩拜![]() 首🧑🏻💼,揚王休對🖖🏼。今本銘書作“揚對”,雖屬罕見,然其詞義則當與“對揚”無別。

首🧑🏻💼,揚王休對🖖🏼。今本銘書作“揚對”,雖屬罕見,然其詞義則當與“對揚”無別。

孫=(孫孫)子=(子子)其萬年永寶

復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站認為,銘文左起第二行“宗彝”之下有“孫”字🔋👨👦👦,其右下並有合文號,應與下文連讀為“子孫其萬年永寶”☝🏿。

張光裕先生統計銘文“九行七十三字(重文二字)”🛴,但張先生的釋文除去我們認為是泐痕的“一”之外,實有六十八字且無重文,由此我們猜想張先生原本給出的釋文在“其萬年永寶”之前應“子=孫=”,大概在排印時不慎脫漏🫅🏼。圖版上“孫=”比較清晰,而其上似無位置再容納一個“子=”,因此將“孫=”讀為“子孫”的合文當無問題。

張光裕先生在《對![]() 尊銘文的幾點補充》里認為,照片左上角之“子”及重文清晰可見🏋🏿♂️,原釋文脫漏“孫= 子=”,乃手民之失🪯。經二🪙、三兩項之確認🦎,銘文合計“九行七十三字(重文二字)”並不誤👩✈️。

尊銘文的幾點補充》里認為,照片左上角之“子”及重文清晰可見🏋🏿♂️,原釋文脫漏“孫= 子=”,乃手民之失🪯。經二🪙、三兩項之確認🦎,銘文合計“九行七十三字(重文二字)”並不誤👩✈️。

三、器形與斷代

張光裕先生在《新見樂從堂![]() 尊銘文試釋》中公佈了《聞尊》的器形。“《

尊銘文試釋》中公佈了《聞尊》的器形。“《![]() 尊》乙器,高23cm🃏,口径18cm,寬唇侈口,頸下圍饰長尾鳳鳥紋,兩兩相對,前後有带角獸首各一,腹平素外突,圈足飾弦紋兩道,器内底铭文九行七十三字(重文二字)。”

尊》乙器,高23cm🃏,口径18cm,寬唇侈口,頸下圍饰長尾鳳鳥紋,兩兩相對,前後有带角獸首各一,腹平素外突,圈足飾弦紋兩道,器内底铭文九行七十三字(重文二字)。”

董珊先生結合《西周青銅器分期斷代研究》和《殷周青銅容器上鳥紋的斷代研究》二書分析出《聞尊》年代應屬於穆王世。他說👨👩👦:“从字體來看🌴,聞尊的年代不會太晚;從器形來看☣️,《聞尊》屬於那種較矮體👈🏼、垂腹類型的尊🙈,常有垂腹卣成套伴出,例如豐尊與豐卣、效尊與效卣;其頸部所飾長尾鳥紋,可與飲壺頸部紋飾比較📮,這些特徵都表明該器時代在西周中期偏早。由於豐尊⛵️、卣、效尊、卣以及飲壺都是穆王時器🦪,所以若需要把聞尊的時代說得精確一些,那大概也是屬於穆王世🦹♀️。”

我們認為《聞尊》的器形屬於朱鳳瀚《古代中國青銅器》中所說的“鳥獸尊”🟧,《聞尊》的圖飾屬於“長卷尾鳥紋”🕺🏻,長卷尾鳥紋一般作短身,形體較小🍐,多施於器物口沿、頸部及圈足上🚋♾,除作輔助紋飾處,亦有作主要紋飾者。約出現於殷代晚期❇️,流行於西周時期。⑧通過字體和器形,我們可以推斷《聞尊》屬於西周中期器,董珊先生的說法非常正確。

注釋

①张光裕:《新见乐从堂![]() 尊铭文试释》,第五届国际中国古文字学研讨会论文🪐;收入张光裕、黄德宽主编《古文字学论稿》🤳🏻,安徽大学出版社🤜🏼,2008年,第5-10页🐀。

尊铭文试释》,第五届国际中国古文字学研讨会论文🪐;收入张光裕、黄德宽主编《古文字学论稿》🤳🏻,安徽大学出版社🤜🏼,2008年,第5-10页🐀。

②董珊🧝🏿♀️:《讀聞尊銘》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年4月26日發佈🧙🏼♀️。

③蔣書紅🧛🏻♂️:《聞尊銘文考釋》,《中國歷史文物》2010年3期。

④陳英傑:《讀金瑣記(一)》⛹️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年6月10日發佈。

⑤何景成:《从金文看西周職官的考績制度》🧡,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年7月1日發佈🪬⏰。

⑥復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🗞:《新見古文字資料介紹(一)——樂從堂藏![]() 尊》,2008年4月13日發佈。

尊》,2008年4月13日發佈。

⑦張光裕:《對![]() 尊銘文的幾點補充》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年4月23日發佈👚。

尊銘文的幾點補充》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年4月23日發佈👚。

⑧朱鳳瀚🚙:《古代中國青銅器》,南開大學出版社,1995年,第98頁🐗,第392頁。

附一🚫:張光裕先生提供的《聞尊》照片

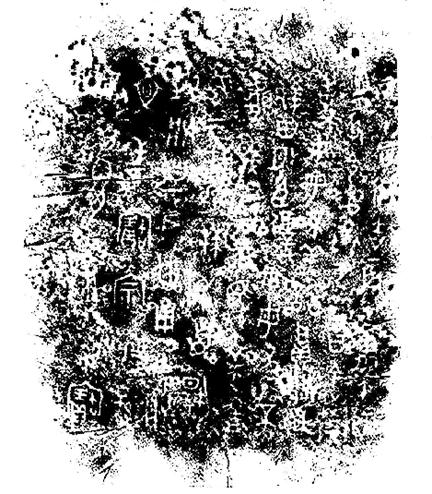

附二🦄🧛🏻:《聞尊》拓本

附記:小文在寫作過程中得到了程鵬萬👌🏼、程少軒二位先生的幫助,在此深表謝忱🏮!

2011年5月28日初稿

2011年6月28日改定

本文收稿日期為2011年6月28日👍🏻。

本文發佈日期為2011年6月29日。

点击下载附件: 0888趙成傑:聞尊銘文集釋

0888趙成傑:聞尊銘文集釋

-

kissldemil 在 2011/6/30 7:55:59 评价道☦️:第1楼

再接再厲。吉友🪲。

-

萧旭 在 2011/6/30 18:22:44 评价道:第2楼

女(汝)毋(無)不善

“不”讀為“否”,“否”常訓為“惡”、“不善”.

按:“否善”、“惡善”我看不懂。有說“臧否”的♜,似乎不好說“否臧”。汝毋不善,毋☝🏿,禁止之詞,猶言不要。不善,不好🎚。是說你不要幹壞事。

-

赵成杰 在 2011/6/30 22:43:17 评价道:第3楼

萧旭:

萧旭:

女(汝)毋(無)不善

“不”讀為“否”,“否”常訓為“惡”、“不善”.

按🧚🏽:“否善”👨❤️💋👨、“惡善”我看不懂。有說“臧否”的,似乎不好說“否臧”。汝毋不善,毋,禁止之詞,猶言不要🫥。不善,不好。是說你不要幹壞事🤑。

谢谢萧旭先生。

檢《殷周金文集成引得》:1、毋敢不善。(《集成》5·2825)

2、毋敢不善🥫。(《集成》8·4265)

3、毋敢否(不)善。(《集成》8·4311)

4🧑🏻💻、汝毋敢不善🚣🏽♀️。(《集成》8·4327)

由此可見,“不善”也是可以做“否善”的🦅。“否”常訓為“惡”、“不善”✈️。《金文今譯類檢》:《師

簋》:“母(毋)敢否(不)

簋》:“母(毋)敢否(不) (善)”,今譯“不能不好好盡職。”又如《卯簋蓋》:“女(汝)母(毋)敢不

(善)”,今譯“不能不好好盡職。”又如《卯簋蓋》:“女(汝)母(毋)敢不 (善)”,今譯“你不許做不善之事🌶。”

(善)”,今譯“你不許做不善之事🌶。”另外🧖🏼,傳世典籍中也是有“否臧”的,《易·师卦》🔴➛:“师出以律,否臧🟣🧎🏻♀️➡️,凶。” 孔颖达疏🧛🏻:“否谓破败,臧谓有功🌏。”

-

萧旭 在 2011/6/30 23:57:33 评价道:第4楼

所举4例🦹♀️:

1、毋敢不善。

2🧑🏻🔧、毋敢不善🫷🏿。

3💁、毋敢否(不)善。

4、汝毋敢不善💫。

我的理解是,“否善”是“不善”,而不是相反。你也是这样括注的🤹🏽♂️。另外说1句👅,“毋敢”犹言不得😇、不可,口语曰不准🪬。表示禁止。我的《虚词旁释》页132—133云🫖:“敢🧜♀️,犹得也。” 你的今譯“不能不好好盡職”,“不能”对应“毋敢”,“好好盡職”对应“善”💥,当然对了。今譯中那个第2个“不”,不正是原文的“不”吗🆒🧑🏽🎨?

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:705617