![]() 尊新解

尊新解

蒋书红

佛山科学技术学院

[摘 要] ![]() 尊是一件新见西周铜器♾🔩,目前人们对它的认识还相当有限🔚,值得做进一步深入、全面的探讨🧡。对于它的铭文隶定、断句👩🦯、释读🐑、字数🎖,以及它的制作时代🤸🏻♂️、初次册命还是再次册命👩🦯,师多父和

尊是一件新见西周铜器♾🔩,目前人们对它的认识还相当有限🔚,值得做进一步深入、全面的探讨🧡。对于它的铭文隶定、断句👩🦯、释读🐑、字数🎖,以及它的制作时代🤸🏻♂️、初次册命还是再次册命👩🦯,师多父和![]() 的等级等诸多问题👲🏽,本文提出了一些不同的看法和独到的见解🏊🏽♂️。

的等级等诸多问题👲🏽,本文提出了一些不同的看法和独到的见解🏊🏽♂️。

[关键词] ![]() 尊 铭文 释文 释读 新解

尊 铭文 释文 释读 新解

张光裕在《新见乐从堂![]() 尊铭文试释》[1]一文中,披露和讨论了一件新见西周铜器的器形🧑🏼🎓、铭文拓片和释文。

尊铭文试释》[1]一文中,披露和讨论了一件新见西周铜器的器形🧑🏼🎓、铭文拓片和释文。

其器形简介如下👨🏽🍼:

乐从堂藏《![]() 尊》乙器✌🏽,高23cm👌🏻,口径18cm,宽唇侈口👩🏿🚀,颈下围饰长尾凤鸟纹🕜,两两相对,前后有带角兽首各一,腹平素外突,圈足饰弦纹两道,器内底铭文九行七十三字(重文二字)。

尊》乙器✌🏽,高23cm👌🏻,口径18cm,宽唇侈口👩🏿🚀,颈下围饰长尾凤鸟纹🕜,两两相对,前后有带角兽首各一,腹平素外突,圈足饰弦纹两道,器内底铭文九行七十三字(重文二字)。

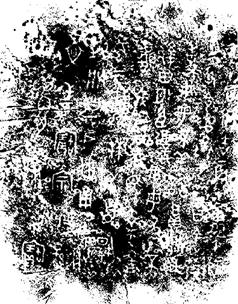

其铭文拓片,如图一。

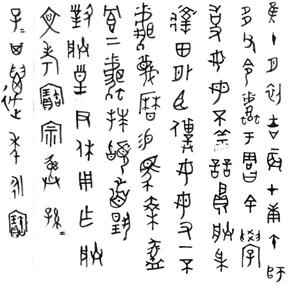

(图一) (图二)

其释文如下:

隹十月初吉,辰在庚午,师多父令![]() (

(![]() )于周曰🚦:余学事,女毋不善;

)于周曰🚦:余学事,女毋不善;![]() 朕采(⭕️?)

朕采(⭕️?)![]() 田、外臣仆,女毋又一不🌨🛄。闻蔑

田、外臣仆,女毋又一不🌨🛄。闻蔑![]() ,易马乘🤸🏼♂️、

,易马乘🤸🏼♂️、![]() (盠)冟二👔。闻拜

(盠)冟二👔。闻拜![]() 首🤸🏿♀️,扬对朕皇尹休,用乍朕文考宝宗彝💙,其万年永宝👹。

首🤸🏿♀️,扬对朕皇尹休,用乍朕文考宝宗彝💙,其万年永宝👹。

4月13日,一虫在《新见古文字资料介绍(一)——乐从堂藏![]() 尊》[2]中,对此提出了自己的一些看法📉。

尊》[2]中,对此提出了自己的一些看法📉。

4月23日,张光裕又公布了《对![]() 尊铭文的几点补充》[3],并且公布了该器彩照。

尊铭文的几点补充》[3],并且公布了该器彩照。

4月26日,北京大学的董珊也公布了《读闻尊铭》[4],他认为张光裕发表的拓本和照片都不够理想,所以结合二者作了个“临本”,如图二。

并释文为:

隹(唯)十月初吉,辰才(在)庚午,师多父令(命)闻于周,曰🤦:“余学(效)事,女(汝)毋(无)不善;![]() (胥)朕采逹(?)田、外(设)臣仆,女(汝)毋(无)又(有)一不(否)🧰👨🏽💼。”闻蔑

(胥)朕采逹(?)田、外(设)臣仆,女(汝)毋(无)又(有)一不(否)🧰👨🏽💼。”闻蔑![]() ,易(锡)马乘🫳🏻、盠冟(幎)二👨🏻🌾。闻拜稽首,扬对朕皇尹休,用乍(作)朕文考宝宗彝,孙=(孙孙)子=(子子)其万年永宝。

,易(锡)马乘🫳🏻、盠冟(幎)二👨🏻🌾。闻拜稽首,扬对朕皇尹休,用乍(作)朕文考宝宗彝,孙=(孙孙)子=(子子)其万年永宝。

8月4日,何景成在《从金文看西周职官的考绩制度》[5]一文中,也谈到了此尊,并提出了自己的一些看法📲。

据目前所见🤣,仅有以上四位学者公开深入地讨论过此尊。我们认为,他们的见解各有其独到之处,但也各有不足👲🏿,应该将他们的正确意见综合起来,扬长弃短🏡,同时也需对某些地方做进一步深入全面的探讨。

我们认为围绕此尊及其铭文👩🏽⚖️,最为难解的地方,主要是以下几处🧘🏻:

(一)器名

在此尊铭文中🚉,一共出现了三个形似“闻”字的字形🧑🏼🌾。

张光裕认为,![]() (

(![]() )为作器者,于铭中三见,一从

)为作器者,于铭中三见,一从![]() ,一省从虫,另一仅作

,一省从虫,另一仅作![]() 。也就是说,张光裕认为😵💫,三个字形都应是“

。也就是说,张光裕认为😵💫,三个字形都应是“![]() (闻)”字,只是写法稍有不同:第一形从两虫且不从耳,第二形不从虫而从耳,第三形从一虫一耳🚵🏿。

(闻)”字,只是写法稍有不同:第一形从两虫且不从耳,第二形不从虫而从耳,第三形从一虫一耳🚵🏿。

董珊在他的“临本”中将此三个形似“闻”字的字形依次被摹写成![]() 🏸、

🏸、![]() 、

、![]() ,并且认为🏄🏽♂️,据第二形,释“闻”无疑,闻爵铭(《集成》09032)之“闻”字亦与之大体同构🦻;然则《说文》两虫读昆🌳,一虫读虺,并与“闻(

,并且认为🏄🏽♂️,据第二形,释“闻”无疑,闻爵铭(《集成》09032)之“闻”字亦与之大体同构🦻;然则《说文》两虫读昆🌳,一虫读虺,并与“闻(![]() )”音近👩🏻🦱🛏,声皆为喉音🩰,韵为微文对转,第一形和第三形中的“虫”解释成加注声符比较好。

)”音近👩🏻🦱🛏,声皆为喉音🩰,韵为微文对转,第一形和第三形中的“虫”解释成加注声符比较好。

一虫认为,“蔑![]() ”之前的字,亦即第二形并不是器主名。出现在器主名位置上的第一形😏、第三形两个形体,一从二虫👩🏽🔧,一从虫,并非繁简体的关系🛢🤚。细审第三形恐亦是下从二虫,只是由于拓片不清,该字的形体结构究竟如何👩🦰,还有待于进一步研究。并且建议将器名隶释、称呼作“

”之前的字,亦即第二形并不是器主名。出现在器主名位置上的第一形😏、第三形两个形体,一从二虫👩🏽🔧,一从虫,并非繁简体的关系🛢🤚。细审第三形恐亦是下从二虫,只是由于拓片不清,该字的形体结构究竟如何👩🦰,还有待于进一步研究。并且建议将器名隶释、称呼作“![]() 尊”🌄。

尊”🌄。

何景成认为🔞,此尊铭文中“闻”字共三见,第一形和第三形的“闻”字,在字形上均带有“虫”形,而第二形的“闻”字不从“虫”,可能是一种有意识的区别🎅🏿🧎🏻♂️➡️。即提示第二形的“闻”字不作为人名使用。

我们认为,一虫和何景成的见解,更为合理,但都还不全面🦈👩🏿。此尊铭文中出现的三个形似“闻”字的字形🫸🏽:

(1)首先应该区分为两种不同的性质。即第一形和第三形是器主名👳🏿♀️,而第二形是普通动词“闻”。下面我们还要进一步论述,“闻”是做动词🦹♀️👆🏽,而非人名👊🏼。

(2)其次应再细察其字形。张光裕认为第三形从一虫一耳👋🏻,一虫认为细审第三形恐亦是下从二虫,只是由于拓片不清,该字的形体结构究竟如何,还有待于进一步研究。我们认为一虫的见解是可以接受的,即第三形“![]() ”可能和第一形“

”可能和第一形“![]() ”一样都是二虫🆑,只是由于原器铭文不清或照片、拓片不清,导致第三形左下的一虫辩认不出。而且我们还进一步认为🙎🏽♀️👩🏻🦲,第一形右边也和第三形一样有“耳”形。这一点可以从照片得到一点印证,因为第一形右边可能出现“耳”形的位置恰好漫涣不清,而且其模糊形状仍依稀可见是“耳”形轮廓。因此我们认为第一形和第三形实际上写法是完全一样的🗺,都有两虫一耳🚌,而非一有二虫一有一虫,一有耳形一无耳形。

”一样都是二虫🆑,只是由于原器铭文不清或照片、拓片不清,导致第三形左下的一虫辩认不出。而且我们还进一步认为🙎🏽♀️👩🏻🦲,第一形右边也和第三形一样有“耳”形。这一点可以从照片得到一点印证,因为第一形右边可能出现“耳”形的位置恰好漫涣不清,而且其模糊形状仍依稀可见是“耳”形轮廓。因此我们认为第一形和第三形实际上写法是完全一样的🗺,都有两虫一耳🚌,而非一有二虫一有一虫,一有耳形一无耳形。

此外🍡,第二形“![]() ”下边,无论是从拓片,还是从照片,还是从以上各位学者的意见来看,都可以统一确定无虫形😖。这也说明在字形上🈁,第二形和第一形、第三形是不同的3️⃣🧑🏻🤝🧑🏻,第二形无虫而第一形、第三形有虫🧖🏻。而且这也恰好可以再次证明,第二形和第一形、第三形在性质也是不同的🤜。不能都看作“闻”字。其中的第一形9️⃣、第三形,应该看作与“闻”字形和词性皆不同的另外一个字,只不过它们恰好在字形上相当近似,只比“闻”字下部多出两个虫形🤸🏿♀️。因而也不应如董珊那样解释成加注声符。这两个虫不是加注的声符,而是与“闻”字构成了另外一个字👨🏼🦳,一个专有人名。

”下边,无论是从拓片,还是从照片,还是从以上各位学者的意见来看,都可以统一确定无虫形😖。这也说明在字形上🈁,第二形和第一形、第三形是不同的3️⃣🧑🏻🤝🧑🏻,第二形无虫而第一形、第三形有虫🧖🏻。而且这也恰好可以再次证明,第二形和第一形、第三形在性质也是不同的🤜。不能都看作“闻”字。其中的第一形9️⃣、第三形,应该看作与“闻”字形和词性皆不同的另外一个字,只不过它们恰好在字形上相当近似,只比“闻”字下部多出两个虫形🤸🏿♀️。因而也不应如董珊那样解释成加注声符。这两个虫不是加注的声符,而是与“闻”字构成了另外一个字👨🏼🦳,一个专有人名。

因此综上所述,我们认为,在此尊铭文中🧛🏿♂️,一共出现的三个形似“闻”字的字形🙏🏻,第一形和第三形是器主名,且写法实际上相同🔩🏪,可以摹写为“![]() ”,隶定为“

”,隶定为“![]() ”🪨🥬;第二形是普通动词“闻”💪,且写法上与第一形、第三形有区别,可以摹写为“

”🪨🥬;第二形是普通动词“闻”💪,且写法上与第一形、第三形有区别,可以摹写为“![]() ”,隶定为“

”,隶定为“![]() ”。

”。

而且因此,我们认为,将此器定名为“闻尊”或“![]() 尊”,是不合适的。一虫建议将器名隶释🧨、称呼作“

尊”,是不合适的。一虫建议将器名隶释🧨、称呼作“![]() 尊”,这个建议很好🟨,但不知何以两虫上之形体隶定为“□”🏌🏽♀️👨🔬。我们认为更应该依据代表作器者名的第一形或第三形👝,摹写为“

尊”,这个建议很好🟨,但不知何以两虫上之形体隶定为“□”🏌🏽♀️👨🔬。我们认为更应该依据代表作器者名的第一形或第三形👝,摹写为“![]() ”,隶定为“

”,隶定为“![]() ”🤴🏼,称此尊为“

”🤴🏼,称此尊为“![]() 尊”。“

尊”。“![]() ”字中的“

”字中的“![]() ”当是其声符👋🏼⚱️,“

”当是其声符👋🏼⚱️,“![]() ”当是其意符,故可读如“

”当是其意符,故可读如“![]() (闻)”。

(闻)”。

(二)余学(效)事🗿,女(汝)毋(无)不善

“学”字,张光裕认为宜读为“斆”👇,有“教”义,《说文》:“斆🚕,觉悟也。从教冂👨🦯,冂尚蒙也。臼声。学🎛,篆文斆省。”古文中“教”与“斆”之用法往往相当🚶🏻♂️。“余斆事”,为师多父自言肩负教事之职责,故得以训戒云:“女毋不善”。

董珊认为,“学”读为“效”,意思是“考效”,“效事”犹“考效事功”,铭文是说:师多父考核检查事功🥤,闻无不善🤑。

我们认为👩🦼,拓片和照片中的“学”字💁♂️,皆不够清晰🧙🏽,拓片中为“![]() ”。尤其是下部,不似“

”。尤其是下部,不似“![]() ”形,且“

”形,且“![]() ”与“

”与“![]() ”形之间似尚多出“

”形之间似尚多出“![]() ”形,共同构成“

”形,共同构成“![]() ”形。故是否“学”字,我们认为还不能定论。姑且认为是“学”字,则董珊读“学”为“考效”之“效”🖐🏻,较张光裕读为“教训”之“斆”,更为适宜。又如《令鼎》:“小子乃学⚃。”杨树达从孙诒让读作“效”,释为“验”。[6]“验”亦即考核🔚、检验。

”形。故是否“学”字,我们认为还不能定论。姑且认为是“学”字,则董珊读“学”为“考效”之“效”🖐🏻,较张光裕读为“教训”之“斆”,更为适宜。又如《令鼎》:“小子乃学⚃。”杨树达从孙诒让读作“效”,释为“验”。[6]“验”亦即考核🔚、检验。

(三)![]() 朕采(🪵?)

朕采(🪵?)![]() 田📟、外臣仆

田📟、外臣仆

“朕”上一字,张光裕认为未可确释,不过揆诸文义🦎,似有协助之义👮🏼♂️,或者因为其下从“贝”,可能又与贾事有关🧛🏿。“朕”下一字,疑即“采”字,然与一般金文所见“采”字写法稍异🙂↕️,“木”上之“手(爪)”形少一笔划🏋🏽♂️,可能为异构🗡。“采”下一字,未明所指☂️。“外臣仆”似相对于“内臣仆”而言,惟金文多单言“臣”或“仆”。这一句的意思是说🖕🏽:“协助管理朕属地之![]() 田及外臣仆⬆️。”

田及外臣仆⬆️。”

董珊将“朕”上一字隶定为“![]() ”,认为从“户”声读为“胥”,训为助🦣;并且因为金文训为助的“胥”字后,一般都要再有表示“主管”意义的动词“司”,因此颇疑“采”🎸、“外”都是动词。他说:

”,认为从“户”声读为“胥”,训为助🦣;并且因为金文训为助的“胥”字后,一般都要再有表示“主管”意义的动词“司”,因此颇疑“采”🎸、“外”都是动词。他说:

“采”即“食采”、“采邑”之“采”👩❤️💋👩,字又作“菜”或“寀”,《尔雅·释诂一》“尸,寀也。”又“寀🍒、寮❕,官也。”郭璞注“官地为寀,同官为寮。”邢昺疏:“寀谓寀地。主事者必有寀地🥣。寀,采也,采取赋税以供己有💂🏽♂️。寀地及言同寮者➡️,皆谓居官者也”📢。又《尔雅·释诂一》“尸、职,主也🤷🏿♂️🟨。”西周金文中常见令某人“死司王家”之类的话👎🏿,“死”即读“尸”训为主,与“司”意义也相近。可见,“寀”与“尸”🧌、“主”、“官”、“司”意义都相通,“采”也应有“管理”一类的意思。管理采邑的目的当然就是采取赋税以供己有,也就是“食采”。

“外”读为“艺”🐛、“臬”或“设”,训为“治”,是“治理”或“设置”一类的意思⚅⏲。毛公鼎铭👨🏽🏭:“艺小大楚赋”,王国维指出“楚赋”即《书·多方》“越有胥伯小大多政,尔罔不克臬”之“胥伯”,《尚书大传》作“胥赋”;《诗·大雅·绵》“予曰有疏附,予曰有先后,予曰有奔走◻️,予曰有御辱。”杨树达指出“疏附”即“胥赋”或“胥伯”。由此可见,“外”与“艺”、“臬”可以相通👰🏻♂️,与“设”相通在语音上也是可以的。毛公鼎铭是周王说治小大臣工,而在闻尊铭🩸,师多父级别低,所以说闻协助他治理从属臣仆👩🏻🦲。

他认为这一句的意思是:“(闻)佐助师多父食采逹(?)田、治理(或设置)臣仆☹️。”

对这一句,我们认为有必要从释文、释译、断句等各方面再做深入的探讨。

1.释文

“朕”上一字🥚,细观其字形,上为“户”🩸,下为“貝”,因此董珊将其隶定为“![]() ”,是可行的。

”,是可行的。

“朕”下一字🤘🏽,张光裕疑即“采”字,然与一般金文所见“采”字写法稍异™️🛶,主要是“木”上之“手(爪)”形少一笔划,可能为异构。

查金文中的“采”,主要写法有![]() (遣尊)🧔🏻♂️、

(遣尊)🧔🏻♂️、![]() (遣卣)、

(遣卣)、![]() (中方鼎)等,虽然此处写作“

(中方鼎)等,虽然此处写作“![]() ”,稍为有异,但我们也认为隶定为“采”,还是可行的。

”,稍为有异,但我们也认为隶定为“采”,还是可行的。

“采”下一字,张光裕未明所指。董珊隶定为“逹”,可能尚不正确。比较张光裕的摹文“![]() ”与董珊的摹文“

”与董珊的摹文“![]() ”,核对拓片,以张光裕的摹文为佳🌅。金文中的“逹”字🦻🏽,如“

”,核对拓片,以张光裕的摹文为佳🌅。金文中的“逹”字🦻🏽,如“![]() ”(师

”(师![]() 簋👨🏻,《集成》4313-1)🧎🏻➡️、“

簋👨🏻,《集成》4313-1)🧎🏻➡️、“![]() ”(保子达簋💁🏽♂️🤽🏼,《集成》3787-1)👇🏻🦟,“

”(保子达簋💁🏽♂️🤽🏼,《集成》3787-1)👇🏻🦟,“![]() ”(史墙盘,《集成》10175)等,均与此明显有异。因此我们认为它不是“逹”字🎬,在这里它是指田地的名称🔟,属一专有名词😧,今已无对应之词👳🏽♂️,因此应照原样摹出为“

”(史墙盘,《集成》10175)等,均与此明显有异。因此我们认为它不是“逹”字🎬,在这里它是指田地的名称🔟,属一专有名词😧,今已无对应之词👳🏽♂️,因此应照原样摹出为“![]() ”,没必要隶定为今之“逹”字。

”,没必要隶定为今之“逹”字。

2.“![]() 田外臣仆”考释

田外臣仆”考释

我们认为👨🏽🎨,张光裕和董珊对“![]() 田外臣仆”的理解🏵,还大有可商之处。

田外臣仆”的理解🏵,还大有可商之处。

(1)首先谈谈对“![]() 田臣仆”的看法

田臣仆”的看法

我们认为,这里的“![]() 田臣仆”,意义类似于金文👒、典籍中常见的“土田附庸”,也常写作“附庸土田”。

田臣仆”,意义类似于金文👒、典籍中常见的“土田附庸”,也常写作“附庸土田”。

“附庸”,也可写作仆庸、附庸、陪敦👨🏿🍼。例如以下几例:

①余考止公,仆庸土田😩。(召伯虎簋🫁⛈,《集成》8.4292)

②成王锡之山川土田附庸。(《诗·鲁颂·閟宫》)

③分之土田陪敦。(《左传》定公四年)

孙诒让、王国维认为陪敦即附庸🤛🏽,亦即仆庸🧖♀️,因陪、附、仆古音相同,故可通用🛀🏻,敦殆即庸字之误。

“附庸”一词,亦见于《孟子》和《礼记》:

①《孟子·万章下》🧏🏽:“天子之制,地方千里,公侯皆方百里,伯七十里😄🤦🏻♀️,子男五十里👨⚕️,凡四等。不能五十里,不达于天子,附于诸侯,曰附庸🪟。”

②《礼记·王制》:“天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里🔼,子🤍、男五十里。不能五十里者,不合于天子,附于诸侯曰附庸。”

《中国通史》[7]认为,《礼记·王制》与《孟子·万章下》所说略同🪽,因而应以“附庸”一词为正🤲🏽,陪、仆都是假借字。

我们认为👨✈️,应以“仆庸”一词为正,陪、附才是假借字。因为相对而言➛,“仆庸”出现的时代最早🫸🏻,铭文中即已有之🤵🏼♂️,而陪敦和附庸乃后出之词,铭文中未见,遍查铭文,皆无将“附”写为“仆”的例证,至传世典籍中方有,应该是在流传过程中的假借▫️🐚。

“仆庸”见于铭文,又如:

①今余赐女(汝)![]() 五☣️、钖戈彤苏☞,用

五☣️、钖戈彤苏☞,用![]() 于公室,仆庸臣妾⛳️🏇🏿、小子、室家,毋又(有)不闻智(知)🤾🏻♀️。 (逆钟🚴🏽♀️,《集成》1.60-3)

于公室,仆庸臣妾⛳️🏇🏿、小子、室家,毋又(有)不闻智(知)🤾🏻♀️。 (逆钟🚴🏽♀️,《集成》1.60-3)

②以君氏令曰😌🫧,余老止,我仆墉(庸)土田多刺。 (五年琱生簋🤦🏿♀️,《集成》8.4292)

对于“附庸”一词的具体内涵🦶🏽,历来主要有以下几种不同的看法。

①诸侯附属之国

如上引《礼记·王制》与《孟子·万章下》所说👳♀️🤦🏿♂️,不足五十里的小地方,要附属于诸候📠。

把“附庸”理解为“诸侯附属之国”,是把“附”看作动词“附属”💆🏼♂️,把“庸”看作名词“墉”,小国之义。

谷霁光《论西周的彻和庸》[8]一文认为,把庸释作墉🏧,把附庸释作诸侯附属之国👨🏿🦳,这一说法最早导源于《诗经》注疏。《诗·鲁颂·閟宫》疏以为附庸即附庸之国🧘🏻♀️🤤,孟子说:“于诸侯曰附庸”,《诗疏》系采用这个解释。

②附属于土地的臣仆、奴隶或农民

把“附庸”理解为“附属于土地的臣仆、奴隶或农民”𓀓,是把“附”看作动词“附属”,把“庸”看作名词,臣仆、奴隶或农民之义。

这一说法🏯,郭沫若在其《奴隶制时代》一文中有所阐述。后来郭沫若作《弭叔簋及询簋考释》,把其中的庸释作奴隶🙌🏿,王祥继又发表《说虎臣与庸》一文,进一步希图证明庸是奴隶,并且认为庸包括某些“降人”、“服夷”。

③臣仆👨🏼⚖️、奴隶或农民

把“附庸”理解为“臣仆、奴隶或农民”👷🏽,是把“附”和“庸”都看作名词,“附庸”等同于“仆庸”🧑🦲,臣仆💆🏿♀️、奴隶或农民之义🚃👨👨👦👦。

孙诒让🧖🏼、王国维认为“附庸”是臣仆身份的人。

陈梦家认为🍏,“仆庸”相当于《左传·昭公七年》所说“仆臣台”的台,“台与庸都是附于土田的‘臣仆’、‘臣妾’”。

杨宽认为,《诗经·大雅·韩奕》:“溥彼韩城🧍🏻,燕师所完🌧🍩。以先祖受命,因时百蛮💄。王锡韩侯🧄,其追其貊。奄受北国🚜,因以其伯👍🏻。实墉实壑,实亩实籍👁。献其貔皮🙇🏿♂️,赤豹黄罴”中的“实墉实壑🥪,实亩实籍。献其貔皮🧓🏿,赤豹黄罴”为庸身份的主要负担,“要从事工程劳役和农业劳役,并要贡纳生产物。”

童书业认为🆚:“‘仆庸’或为耕田之奴隶,若依附人也”。

在以上几种主要不同看法当中📿,内部之间的看法也还有些细微的差别。例如臣仆、奴隶或农民的所指、范围如何,他们在当时的身份、地位究竟如何,他们与土田之间的关系如何等。

例如谷霁光认为,有人把附庸当作一般意义上的奴隶🌪,这仅仅是根据文字考释而扩大了奴隶的范围,结果是混淆了不同的阶级属性😮💨。他对“臣”和“隶”的身份,作了详细的考释、表述🚣🏿♀️🚎。主要观点可归纳为🏋🏽♀️:

臣,有本为贵族身份转为臣,属于人或属于“人役”地位的;有为附庸、仆庸身份的;有为奴隶身份的🔦😺;等等。具体的人应当作具体分析🔞,旧史记载在这方面相当混淆👶🏽🧒🏽。真正是奴隶身份的臣妾,则有如《书·费誓》的“臣妾逋逃”👩🏿💻,《左传》的“臣妾多逃”,和金文《![]() 簋》的“夷臣十家”等,为数也是在不少。封建社会初期,奴隶制保存较多,奴隶身份的人仍称为臣⏰,原很自然🐯。

簋》的“夷臣十家”等,为数也是在不少。封建社会初期,奴隶制保存较多,奴隶身份的人仍称为臣⏰,原很自然🐯。

隶,也包括几种不同的身份🏧,不能笼统的视同奴隶阶级。有地位很高的封建领主;有为卿大夫的官宰或家臣🚴🏽♂️;也有一些隶确是从事于山林川泽的劳动的🕕,为官司所管辖,存在封建人身依附关系。

这种考释🍤、见解,我们认为是很深刻、很有道理的♢。

总之🧗🏼♂️,综合以上学者的意见及自己的一点认识☢️,我们认为🈷️🎾,“附庸”一词的意义,是多样的,而非单一的。要根据具体的语境而定。它有时是指附属于大国的小邑,有时是指附属于大国的人民。当它是指附属于大国的人民时🐴,这种“人民”的具体身份👨🏼⚕️、阶级地位,也是要根据具体的语境而定的,有时高一些,有时很低贱。但大多数情况下🚪,他们应该是有一定的自由,尚没有沦落为最底层的奴隶的农民🕵️,他们可以被统治者当作城邑的附属品一并赏赐给下级📨,他们从事各种各样的劳动,尤其是农业劳动,对统治者有一定的缴纳和贡献🫲🏻🕓,但有可能还保留他们自己的一些社会组织🐅、土地、房屋等,因而虽沦为附庸,但还不是最底层的奴隶,而应该是依附农民。从上述所举几例铭文里的“仆庸”来看,应该都是指人的并列同义的名词🛖,从字面上来看,不具备动词“附属”性质🤶🏻,不过在实际社会关系中,这些“仆庸”,应该都是依附于土田👨🏽🔬、附属于诸侯大国的🙊。

前面已经论述🕵🏻,“庸”可看作名词,是臣仆、奴隶或农民之义🤙🏼。又如谷霁光所言🉐,古文里的“臣”,实际上有可能是指多重不同身份的人🧑🏽🦲,有时也可能是“庸”一类的人。所以我们认为《![]() 尊》里的“臣仆”,义同“仆庸”。

尊》里的“臣仆”,义同“仆庸”。

所以,此处的“![]() 田臣仆”👩🦼➡️,意义类似于金文🥴、典籍中常见的“土田附庸”。只不过此处的“

田臣仆”👩🦼➡️,意义类似于金文🥴、典籍中常见的“土田附庸”。只不过此处的“![]() 田”👊,更为明确地指出了这方土田的名称为“

田”👊,更为明确地指出了这方土田的名称为“![]() ”。

”。

对于“土田”一词的看法🚴🏽,学界没有多少分歧,一般认为是指田地。在金文👩🏻🌾、典籍中的“土田附庸”或“附庸土田”,一般也没有指出这方土田的具体名称。不过这种田地的大小,应该就是《孟子·万章下》与《礼记·王制》中所说的不足五十里,要附属于诸候的小地方。

(2)其次谈谈对“![]() 田外臣仆”中“外”的看法

田外臣仆”中“外”的看法

前面我们认为,《![]() 尊》“

尊》“![]() 田臣仆”,意义类似于金文、典籍中常见的“土田附庸”👨🏼🍳,但是“

田臣仆”,意义类似于金文、典籍中常见的“土田附庸”👨🏼🍳,但是“![]() 田外臣仆”中的“外”,又当如何解释呢?

田外臣仆”中的“外”,又当如何解释呢?

谢乃和《<周礼>“冢宰”与金文所见西周王家之宰》[9]一文认为🗄,王室经济不仅有王家内部的手工业,亦经营王室领有土地上的农业。如《伊簋》中宰兽继承其祖掌管附属康宫附近王家土田的各种依附民“庸”,即为宰职掌王家经营的农业。王室领有土地在文献中称为籍田。《诗经·周颂·载芟序》载“春籍田而祈社稷也”🍃。此外《噫嘻》、《臣工》诸篇都是描写天子籍田礼有关的诗篇。《国语·周语上》记周宣王“不籍千亩”🤹♀️,“王治农于籍,搜于农隙”🐂,“王治农于籍🧆,耨获亦于籍🙏🏿。”韦昭注:“籍,借也🥷,借民力以为之。”所谓王治农于籍✡️,就是在王直接领有的土地上行籍田礼💭,借民力而经营🏄♂️。金文中亦有司徒掌籍田的记录,《![]() 簋》:“王曰,

簋》:“王曰,![]() 👩🏼🦳🦸🏽♀️,令女乍司徒🌖,官司籍田,易女戠衣💁🏿♀️、赤雍巿🍢、銮旗🧏🏼♂️、楚、走马❕、取债五锊👩🏼🏭,用事👩🏻。”又如《令鼎》🧑▫️:“王大籍农于諆田……王归自諆田👩🏽⚕️。”《令鼎》中諆田可能是王田在諆者,亦表明了王田并不集中于一处。《望簋》:“宰倗父右(佑)望,入门,立中廷🕯,北乡(向),王乎史年册命望🤸🏼♂️:死(尸)司毕王家,赐女赤雍芾、銮,用事🩻。”铭文记宰倗父的属官望被册命职司毕王家,“毕”非王都所在,是周初毕公采地,亦是文王🌇🫴🏻、武王👩🏼💻、周公葬地⛸,在咸阳北的毕原上。

👩🏼🦳🦸🏽♀️,令女乍司徒🌖,官司籍田,易女戠衣💁🏿♀️、赤雍巿🍢、銮旗🧏🏼♂️、楚、走马❕、取债五锊👩🏼🏭,用事👩🏻。”又如《令鼎》🧑▫️:“王大籍农于諆田……王归自諆田👩🏽⚕️。”《令鼎》中諆田可能是王田在諆者,亦表明了王田并不集中于一处。《望簋》:“宰倗父右(佑)望,入门,立中廷🕯,北乡(向),王乎史年册命望🤸🏼♂️:死(尸)司毕王家,赐女赤雍芾、銮,用事🩻。”铭文记宰倗父的属官望被册命职司毕王家,“毕”非王都所在,是周初毕公采地,亦是文王🌇🫴🏻、武王👩🏼💻、周公葬地⛸,在咸阳北的毕原上。

从这段表述可见🧑🏻🏫,封建贵族们拥有采地🫴🏻🤾🏽♀️。而管理采地的🤛🏻🦗,则可能是宰、司徒、宰的属官等各种不同层次的人💥。此外根据周代官爵制度可知🔙,宰、司徒📦、宰的属官的爵位,应该属于卿⏯、大夫一类(如《礼记·王制》“下大夫五人”🆔,唐孔颖达疏:“周礼五等国🥊🕜,悉三卿、五大夫👵🏻、二十七士。”清朝夏炘《学礼管释·释燕礼小臣作下大夫二人媵爵》🧓🏼:“大夫五人者,崔灵恩所谓司徒之下置小宰👇🏽、小司徒,司空之下置小司空🕜、小司寇,司马事省置小司马一人是也🧏🏼。分言之曰卿曰大夫,合言之则三卿为上大夫,五大夫为下大夫”),因此帮忙管理采地的,也包括卿、大夫的属官等一类的人物。

谷霁光《论西周的彻和庸》认为,封建经济中🙅🏿♀️,一般大贵族如“卿备百邑”都分别有邑宰管理🧹,当时邑的大小不等,千室之邑固有🤱🏼,十室之邑也有,都不可能集中耕种的。典籍中所见的“同养公田”,只是要向领主负担公田的一定耕种任务或若干天数的徭役,另外农夫分别自耕其私田。这都是一种家庭范围的小耕作制🟦⛓️💥,从领主言,也系以家庭为单位,只不过家庭范围大一些,替他耕种的劳力多一些,而且劳力不出于己而已👔🧑🏽🎨。对于“同养公田”美其名曰藉曰助,实际上是力役地租。“土田附庸”连词表述了授土授民的封建程序及其内容🖤💼。庸附着于土地👨💼,在分封、赏赐、典假等方式转移土地时📴📁,庸亦随之转移,庸可以赐予🧝🏼、转让,它与奴隶的赐予转让有着性质上的不同🧙🏽♂️,这就是庸附着于土地和具有半独立人格而依附于封建主👨🏽💼,不像奴隶的易于脱离本土而被视为不具独立人格的🤸🏽。

从这段表述可见,“庸”虽依附于封建主🚥👩🔧,但仍有半独立人格🖍⚒,他们向领主负担公田的一定耕种任务或若干天数的徭役后👥👃🏿,即可自耕其私田📖。

“师多父”在金文和传世文献中仅此一见,但从以上谢、谷的两段表述可以测想🛌🏼,《![]() 尊》里的“师多父”,应该就是属于拥有自己食采“

尊》里的“师多父”,应该就是属于拥有自己食采“![]() 田”的卿或大夫一类的人物;而“

田”的卿或大夫一类的人物;而“![]() ”是被师多父册命,替他管理食采“

”是被师多父册命,替他管理食采“![]() 田”的卿或大夫的属官一类的人物🕵🏼♀️;而耕作“

田”的卿或大夫的属官一类的人物🕵🏼♀️;而耕作“![]() 田”的“臣仆”🙏,他们是具有半独立人格🧑🏿⚖️,可以自耕其私田的,因此是可以居住在“

田”的“臣仆”🙏,他们是具有半独立人格🧑🏿⚖️,可以自耕其私田的,因此是可以居住在“![]() 田”之外,即“

田”之外,即“![]() 田”外围🕸、附近、周围的人🌘。

田”外围🕸、附近、周围的人🌘。

因此,《![]() 尊》里的“

尊》里的“![]() 田外臣仆”,意思就是“居住在

田外臣仆”,意思就是“居住在![]() 田外围的臣仆”,“外”🤧,就是指居住在食采

田外围的臣仆”,“外”🤧,就是指居住在食采![]() 田之外(外围、附近、周围)🛀🏿。

田之外(外围、附近、周围)🛀🏿。

附庸臣仆居住在贵族食采土田之外,这种现象应该是很好理解和接受的,它可能正是西周时期的一种社会现实和劳作情形。

裘锡圭说:“大多数庸看来是有家室的,他们大概是居住在分布于鄙野之中的很多规模很小的邑落里面的[10]。”

既然是“居住在分布于鄙野之中的很多规模很小的邑落里面的”,那么当然也可以居住在食采的外围😯。附庸臣仆们并非完全没有人身自由的奴隶🫵🏻,因此没必要一定居住在食采之内⚪️,完全受邑宰、贵族的限制管辖🖱。他们是具有半独立人格,可以自耕其私田的农民,需要一定的自由🧜🏽,也具备一定的自由,居住在食采土田之附近、周围🧑🏻🌾,既方便服务于贵族,也方便耕作自己的私田。我们推测他们除了要为公田之地主服徭役耕种劳作,还有可能也要缴纳一定的贡赋🏃。他们的居住地点,可能正是食采土田之附近、周围的私田内🫳🏼。犹如今之郊区上许多租赁当地人田土耕作的外地人,就是在其租赁的田土上打个窝棚居住的。既方便耕作,也解决了住宿问题。而公田之内,一般是不会让他们筑棚居住的🦯。犹如今之外地人,是不可能被当地人允许居住在他们没有租赁🏇🏻、仍完全属于当地人耕种的土地上的👩🏿✈️。

3.释译和断句

“朕”上一字,张光裕认为未可确释🪣,不过揆诸文义🛷,似有协助之义,或者因为其下从“贝”,可能又与贾事有关🖱。

董珊将“朕”上一字隶定为“![]() ”🏋🏽♀️,认为从“户”声读为“胥”,训为助。

”🏋🏽♀️,认为从“户”声读为“胥”,训为助。

我们认为张、董二位的意见,值得商榷。隶定为“![]() ”🫗,读为“胥”💐🦓,是可行的✋🏻🚴🏻,但训为助🍽◼️、协助,则不恰当🙅♂️。“胥”不但有助🤵♂️、协助的意思👻,还有看、观察、监视之类的意思⏫,由此也可引申出监视管理的意思🤸🏽🧑🏽🔬。

”🫗,读为“胥”💐🦓,是可行的✋🏻🚴🏻,但训为助🍽◼️、协助,则不恰当🙅♂️。“胥”不但有助🤵♂️、协助的意思👻,还有看、观察、监视之类的意思⏫,由此也可引申出监视管理的意思🤸🏽🧑🏽🔬。

《管子·枢言》:“人进亦进,人退亦退,人劳亦劳,人佚亦佚,进退劳佚,与人相胥。”唐睿宗时国子博士尹知章注:“胥👰🏼,视也。”视👩🦽,即看📘、观察的意思。

《管子·君臣上》🔤:“胥令而动者也🍋。”尹知章注🖕🏿:“胥,视也👐。”视,也是看的意思,胥令而动🔺,即看上级的命令而后行动。

《孟子·万章章句上》:“天下之士多就之者,帝将胥天下而迁之焉。”朱熹集注🤾🏿🛀🏻:“胥,相视也📖。”相视,即观察、监视的意思。

我们认为,由以上看🙋🏻、观察、监视之类的意思⏯,可引申出监视管理的意思🦙👳🏻♂️。因此😨,“胥”在这里可训为监视管理,即监管🥯。

董珊因为认为金文训为助的“胥”字后,一般都要再有表示“主管”意义的动词“司”🤽🏿,因此颇疑“采”、“外”都是动词🎵,而将“采”看成动词“管理”一类的意思🤶🏽,将“外”读为“艺”、“臬”或“设”,训为“治理”或“设置”一类的动词性的意义💜,这也是不恰当的。而且他释译这一句的意思为👳🏻:“(![]() )佐助师多父食采逹(?)田👩👩👧、治理(或设置)臣仆”🙃,也没有体现出“采”的动词性质😌,仍然是作名词性的“食采”来释译,这也是前后矛盾的。

)佐助师多父食采逹(?)田👩👩👧、治理(或设置)臣仆”🙃,也没有体现出“采”的动词性质😌,仍然是作名词性的“食采”来释译,这也是前后矛盾的。

我们认为董珊这种辗转相释的方法是不稳妥的,这种方法的缺点,许多学者已经认识到了,每转一次★,就可能失真一次,应该尽量少用慎用🤞🏼;而且这里没有必要这样辗转相释,如果把“胥”理解为监管👨🦳🛺,则“采”和“外”直接使用原字常用意义就可通释。我们认为,“采”和“外”都不是动词,“采”就是名词“食采”、“采邑”,而“外”就是方位词“外面”、“外围”🚷。

“田”上一字“![]() ”虽不能确知其音义,但为采邑之名无疑。《中方鼎》记载𓀌:

”虽不能确知其音义,但为采邑之名无疑。《中方鼎》记载𓀌:

王令大(太)史兄(贶)![]() 土🫲🏼。王曰🌶:“中,兹

土🫲🏼。王曰🌶:“中,兹![]() 人入史(事),赐于武王乍(作)臣,今兄(贶)畀女(汝)

人入史(事),赐于武王乍(作)臣,今兄(贶)畀女(汝)![]() 土🫢,乍(作)乃采。”中对王休令(命)。 (中方鼎,《集成》5.2785)

土🫢,乍(作)乃采。”中对王休令(命)。 (中方鼎,《集成》5.2785)

就是说,王赐给中“![]() 土”,作为中的“采”,那么🧢,“

土”,作为中的“采”,那么🧢,“![]() ”即为所赐采邑之名,“

”即为所赐采邑之名,“![]() ”与这里的“

”与这里的“![]() ”,性质是一样的。

”,性质是一样的。

此外,上面所提到的《令鼎》中的“諆田”🛼🏆、《望簋》中的“毕”,其性质也应是与此“![]() 土”🫚、“

土”🫚、“![]() 田”相同的,皆为采邑之名。

田”相同的,皆为采邑之名。

“外臣仆”连用在金文中仅此一例,在传世典籍中也从未出现,因此将“外臣仆”连在一起®️,理解为是与“内臣仆”相对而言的一类专有人物🪐,也是不恰当的⚃。张光裕认为“外臣仆”似与“内臣仆”相对而言,但也承认金文多单言“臣”或“仆”🧙,而无连用。因此我们认为“外臣仆”不是与“内臣仆”相对而言的,“外”不是与“臣仆”连在一起构成一个偏正短语,而是与前面的“![]() 田”构成一个中补短语🈚️。

田”构成一个中补短语🈚️。

所以此处的断句,应视为一连贯之句“![]() 朕采

朕采![]() 田外臣仆”♉️,而非如张光裕和董珊那样,在“田”后点断,成为“

田外臣仆”♉️,而非如张光裕和董珊那样,在“田”后点断,成为“![]() 朕采

朕采![]() 田、外臣仆”或“

田、外臣仆”或“![]() (胥)朕采逹田🏃➡️🙅🏿、外(设)臣仆”。这一句的意思是“监管(那些居住在)我的食采

(胥)朕采逹田🏃➡️🙅🏿、外(设)臣仆”。这一句的意思是“监管(那些居住在)我的食采![]() 田外围的臣仆”🧑🧑🧒,即师多父册命

田外围的臣仆”🧑🧑🧒,即师多父册命![]() 监管那些居住在师多父的食采

监管那些居住在师多父的食采![]() 田之周围附近的农夫🍞,这些农夫是具有一定自由✝️,但同时又附属于师多父,需要为师多父服务,为其服徭役耕种劳作,有可能还要缴纳一定贡赋的人。

田之周围附近的农夫🍞,这些农夫是具有一定自由✝️,但同时又附属于师多父,需要为师多父服务,为其服徭役耕种劳作,有可能还要缴纳一定贡赋的人。

(四)女毋又一不🦅。闻蔑![]()

这一处最为难解。分歧也最多。

董珊认为“不”读为“否”🍉,“否”常训为“恶”、“不善”,例如《左传》昭公五年“一臧一否”之“否”。“汝毋有一否”与前“汝毋不善”反对为言👨🦽➡️,意思相同,“不(否)”的否定对象就是前面的“善”🤏🏽,犹言毋有一不善🐇、毋有过失。

此外,一虫认为此处应断为:“女毋又不闻。蔑![]() ”。

”。

何景成认为应断为“女毋又一不闻🙋🏼🐟。蔑历”。

对此,我们也有些新见。

首先是其中的“![]() ”,张光裕隶定为“

”,张光裕隶定为“![]() ”,董珊和一虫隶定为“

”,董珊和一虫隶定为“![]() ”,何景成隶定为“历”。细查其字形中间为双“木”,而非双“禾”,所以以董珊和一虫隶定为“

”,何景成隶定为“历”。细查其字形中间为双“木”,而非双“禾”,所以以董珊和一虫隶定为“![]() ”为宜。当然1️⃣,依照宽式释文🔱,可如何景成那样处理为“历”。为了称引的方便,以下各处我们亦以“历”代之💂🏻♀️。

”为宜。当然1️⃣,依照宽式释文🔱,可如何景成那样处理为“历”。为了称引的方便,以下各处我们亦以“历”代之💂🏻♀️。

其次是其中的“又一”🧏♀️。张👌🏻、董🍌、何皆认为有“一”字🏜⬛️,而一虫认为可能没有“一”字🧿,只是泐痕👩🏿🦱。我们认为,“又一”或“又”🚶🏻♂️,皆误。详述如下。

一虫认为张光裕隶定为“又一”之处👃🏿⚄,拓片该处漶漫不清,细察之下,“又”字下横向的笔划很可能并不是“一”字而是泐痕。

我们对一虫的意见🌿,既有赞同👩🏿🦰,更有新的补充和校正👮🏻。拓片此处确实有些漶漫不清🍣,“又”字下横向的笔划确实不是“一”字👂🏻,但也不是泐痕。我们认为,张光裕、董珊🏄、何景成三家认定的“又一”👉🏿🏇,一虫认定的“又”,其实都是错误的🛋。此处应该是“敢”或“敢又”。

拓片中该处为“![]() ”,仔细观察,可见以上诸家皆认定的“又”形“

”,仔细观察,可见以上诸家皆认定的“又”形“![]() ”之下,仍隐约可见尚有笔画。“

”之下,仍隐约可见尚有笔画。“![]() ”下仍有一“

”下仍有一“![]() ”形与之相连📆,形成“

”形与之相连📆,形成“![]() ”;而“

”;而“![]() ”下之左仍有一“

”下之左仍有一“![]() ”形,只是其上之一横有些模糊缺失。我们认为这一部分可摹写为“

”形,只是其上之一横有些模糊缺失。我们认为这一部分可摹写为“![]() ”👟,恰与“敢”字相似⛓️💥。金文中“敢”字有几十种写法,如

”👟,恰与“敢”字相似⛓️💥。金文中“敢”字有几十种写法,如![]() (此鼎),

(此鼎),![]() (追簋)📌,

(追簋)📌,![]() (此鼎)。“

(此鼎)。“![]() ”与“

”与“![]() ”、“

”、“![]() ”💁🏽♂️、“

”💁🏽♂️、“![]() ”等虽然还有点细微差别,但基本上是相同的👨🏼🍳🙌🏻,应为金文中之一新见写法。这里“

”等虽然还有点细微差别,但基本上是相同的👨🏼🍳🙌🏻,应为金文中之一新见写法。这里“![]() ”下使用的“

”下使用的“![]() ”形👨🏻🍼,也是金文中“又”的一种写法😽,虽然相对于“

”形👨🏻🍼,也是金文中“又”的一种写法😽,虽然相对于“![]() ”而言出现的频率少很多👸🏻,但也不乏其例,如“

”而言出现的频率少很多👸🏻,但也不乏其例,如“![]() ”(

”(![]() 簋,《集成》8.4175-1)中的“

簋,《集成》8.4175-1)中的“![]() ”,又如“

”,又如“![]() ”(旂作父戊鼎),“

”(旂作父戊鼎),“![]() ”(靜簋)等中的类似写法“

”(靜簋)等中的类似写法“![]() ”、“

”、“![]() ”。所以《

”。所以《![]() 尊》这里的“敢”字,“

尊》这里的“敢”字,“![]() ”下使用“

”下使用“![]() ”形,而非通常的“

”形,而非通常的“![]() ”下再使用“

”下再使用“![]() ”形🕚,也是很好理解和接受的🐵。因此综合起来判断,我们肯定此处是个“敢”字🫶🏻。

”形🕚,也是很好理解和接受的🐵。因此综合起来判断,我们肯定此处是个“敢”字🫶🏻。

此外,我们还有一个更大胆而不成熟的看法🕘,即“敢”字之右下角,几乎与“敢”字中之“口”形对应的位置,还有一个“又”字。细察此位置💃🏼,依稀还有“![]() ”形痕迹💾,可以摹写为“

”形痕迹💾,可以摹写为“![]() ”,只是其最上一笔,由于漶漫🌑,恰好缺失不清🕋。由于它所占面积较少,位置又很特殊,似乎与“敢”字构成一个合文“

”,只是其最上一笔,由于漶漫🌑,恰好缺失不清🕋。由于它所占面积较少,位置又很特殊,似乎与“敢”字构成一个合文“![]() ”,此外它与右边第三行的“朕”字接近,而“朕”字周围漶漫不清🧑🏽🎓,所以也被人们忽略了。不过,由于“敢”和“又”的合文👷🏿,在金文中从未发现👱🏼✌🏿,且此处的“

”,此外它与右边第三行的“朕”字接近,而“朕”字周围漶漫不清🧑🏽🎓,所以也被人们忽略了。不过,由于“敢”和“又”的合文👷🏿,在金文中从未发现👱🏼✌🏿,且此处的“![]() ”,与一般的“

”,与一般的“![]() ”形或“

”形或“![]() ”还有一定差别𓀕,其周围又漶漫不清,所以我们暂时还不能完全肯定“敢”下的这个“又”字,也许它恰巧只是些杂迹🪪。不过🧝🏿♀️,我们认为“敢”下还有这个“又”字的这种可能性还是很大的。

”还有一定差别𓀕,其周围又漶漫不清,所以我们暂时还不能完全肯定“敢”下的这个“又”字,也许它恰巧只是些杂迹🪪。不过🧝🏿♀️,我们认为“敢”下还有这个“又”字的这种可能性还是很大的。

而且从文理上看,隶定为“敢”或“敢又”🧝🏿♀️🤾♂️,也更合情理。我们赞同一虫和何景成观点🛣,在“闻”字后断句🏇🏿🧜🏿♂️。因为在金文中和“女毋敢不闻”或“女毋敢又不闻”相似的句子是常见的,例如:

①外内毋敢无闻知🥩。(宰兽簋🙋🏿,《近出》490)

②毋敢又不闻👨🏻🦽➡️。(蔡簋🤌🏻,《集成》8.4340)

所以👨💻,无论是从字形来看,还是从文例来看🚴🏼♀️,原来被认定是“又一”或“又”的♠️,其实应该是“敢”或“敢又”。隶定为“敢”🧘🏽♂️,是毫无疑问的🥅;隶定为“敢又”🐻❄️,则还不能完全肯定,需要见到更清晰直观的资料后,我们才能作最终的判断😚。

由于我们赞同一虫和何景成观点👨🏻🦳,在“闻”字后断句🏄🏿♀️👁,所以此处的“蔑历”,就属下一句☝️,需要单独为句👩🏽🚒。“蔑历”单独为句,在西周金文中也是不乏其例的。例如:

①![]() 从师雍父戌于古师(次)😈,蔑历,赐贝卅寽。(

从师雍父戌于古师(次)😈,蔑历,赐贝卅寽。(![]() 卣🫳🏿🧜🏿,《集成》10.5411)

卣🫳🏿🧜🏿,《集成》10.5411)

②乙卯,王令保及殷东或(国)五侯,![]() (诞)兄(贶)六品👨🏻⚕️🔍,蔑历于保,赐宾✡︎。(保卣,《集成》10.5415)

(诞)兄(贶)六品👨🏻⚕️🔍,蔑历于保,赐宾✡︎。(保卣,《集成》10.5415)

这里“蔑历”单独为句,应看成是其前省略主语“师多父”,其后省略宾语“![]() ”。是师多父蔑

”。是师多父蔑![]() 历👻,师多父表扬

历👻,师多父表扬![]() 的功劳。

的功劳。

此外⛽️,“又一不”这种用法,在金文乃至传世文献中从未出现▪️,张光裕也认为极为罕见💁♂️,在金文中首次出现;即使按董珊那样将“不”理解为“否”🖐⛄️,能勉强翻译得顺😳,于金文文例也不符。董珊认为此处“不”读为“否”🫶🏿,“汝毋有一否”与此铭前面的“汝毋不善”反对为言,意思相同。我们认为🦵🏿,像这种两段式的册令类的金文文例,一般都是先肯定被册令者的成绩🫲🏻,然后提出对被册令者的劝诫、期望;而非如董珊所解释的那样先肯定被册令者的成绩,然后又再次肯定被册令者的成绩。例如:

①王乎尹氏册令师![]() 🕎,王曰:师

🕎,王曰:师![]() 🧑🚒,在昔先王小学,女敏可事(使)🍻,既令女更乃祖考司小辅,今余唯申就乃令🧟,令女司乃祖旧官小辅、鼓钟,赐女菽(素)芾、金黄(衡)、赤舄、攸(鋚)勒🥳,用事,敬夙夜勿灋(废)朕令(命)。(师

🧑🚒,在昔先王小学,女敏可事(使)🍻,既令女更乃祖考司小辅,今余唯申就乃令🧟,令女司乃祖旧官小辅、鼓钟,赐女菽(素)芾、金黄(衡)、赤舄、攸(鋚)勒🥳,用事,敬夙夜勿灋(废)朕令(命)。(师![]() 簋,《集成》8.4325)

簋,《集成》8.4325)

此段铭文中的“女敏可事(使)”,即为肯定其成绩🧣;“敬夙夜勿灋(废)朕令(命)”,即提出劝诫、期望👎🏿。

所以,综上所述我们认为,此处应隶定和断句为“女毋敢不闻💪🏼。蔑历”或“女毋敢又不闻🌍。蔑历”。

此外,我们还要补充的一点是,金文中的“蔑历”𓀇,张振林认为在句中是表被动的[11],我们认为这种看法是不全面的👩🏿📜。甲骨文、金文等古文中,往往施受不分,“蔑历”既可以表示被动🍆,也可以表示主动,在翻译时译成主动还是被动,取决于其前的主语🏄🏻♂️,是施事还是受事♔🚣🏿♀️。当其前的主语是施事时,其意义是指肯定某某下属的成绩,表扬某某下属的功劳,而且这仅仅是指精神上的奖励,而非物质上的赏赐🤞🏼。例如上述所举“蔑历”单独为句的两例及以下三例等,都是先进行精神上的表扬奖励,再进行物质上的赏赐,而非进行物质赏赐后又进行物质上的赏赐👮:

①丁巳,王蔑庚嬴历🍺,赐裸辄(璋)、贝十朋。(庚嬴鼎👺,《集成》5.2748)

②唯六月既死霸壬申🧏🏽♂️🖱,伯屖父蔑御史竞历,赏金。(御史竞簋,《集成》8.4134)

③唯六月初吉,王在奠(郑),丁亥,王各大室,井叔右(佑)免👩🏿🏭,王蔑免历,令史懋赐免🚶♀️:缁芾🙅🏼♂️、冋黄(衡),乍嗣工(空)👈🏼。(免尊,《集成》11.6006)

(五)孙=(孙孙)子=(子子)其万年永宝

一虫认为拓片上“孙=”比较清晰,而其上似无位置再容纳一个“子=”🦹🏽♀️🈚️,因此将“孙=”读为“子孙”的合文,此处应与下文连读为“子孙其万年永宝”。

张光裕针对这一说法,在他的《对![]() 尊铭文的几点补充》中特别解释道:“照片左上角之‘子’及重文亦清晰可见🐅🤳🏽。”

尊铭文的几点补充》中特别解释道:“照片左上角之‘子’及重文亦清晰可见🐅🤳🏽。”

我们认为,张光裕的见解是正确的🥟。虽然左起第二行“孙=”之上的位置确实不能再容纳一个“子=”🤳🏻,但“孙=”之下的位置😗,即左起第一行“其”字之上,是有足够的位置容纳“子=”的,否则,还会出现一个空档。而且从照片来看,确实如张光裕所说,是有“子”字的。但其重文符号则难以看出。但我们还是认为张光裕的见解应该是正确的,释文为“孙孙子子”为宜。

但是对于“万(萬)”字,我们仍有一点补充意见。董珊在他的“临本”里👨🏿🚒,将“万”字摹写为“![]() ”,但是在他的释文里💴,又隶定为“萬”📄。我们认为这是欠妥的。虽然拓片中“万”字左下部有些模糊,但隐约可见是有“

”,但是在他的释文里💴,又隶定为“萬”📄。我们认为这是欠妥的。虽然拓片中“万”字左下部有些模糊,但隐约可见是有“![]() ”形的,董珊摹写为“

”形的,董珊摹写为“![]() ”是不错的💙,但隶定为“萬”,则失去了“

”是不错的💙,但隶定为“萬”,则失去了“![]() ”形,不够严谨。应隶定为“邁”🏘。在金文中,将“万年”写成“邁年”的,不乏其例🧟♀️🫄,如:

”形,不够严谨。应隶定为“邁”🏘。在金文中,将“万年”写成“邁年”的,不乏其例🧟♀️🫄,如:

①奠(郑)伯![]() 父乍叔姬尊鬲👊🏽,其邁年,子子孙孙永宝用🐁👩🏿🍳。(奠伯

父乍叔姬尊鬲👊🏽,其邁年,子子孙孙永宝用🐁👩🏿🍳。(奠伯![]() 父鬲🤛🏿,《集成》3.730)

父鬲🤛🏿,《集成》3.730)

②吉父乍旅鼎,其邁年,子子孙永宝用享。(吉父鼎,《集成》4.2512)

所以我们认为此处应隶定和断读为“孙=子=其邁年永宝”👨🦯。

(六)初命还是二命

董珊认为,此尊铭文中“师多父令(命)闻于周”之“令(命)”不是初次册命,而是检查工作之后的论功行赏,铭文记录了一次西周时代对家臣的嘉奖赏赐,其性质,从西周金文分类来说仍属册命🤷🏿♀️👼🏻、赏赐金文这一大类。

但是,我们认为这也不能排除是初次册命的可能性🙇🏿♂️。因为有可能是师多父考察闻历来的表现后,认为他各方面表现不错,所以才信任他,册命他🐄⬅️,并在册命他时进一步提出劝诫、期望,册命后又对他进行嘉美⛓️💥、赏赐⛹🏻♀️。这样来看待,也是可行的☸️。把再次册命当作唯一的理解,目前单凭这一篇铭文来看👩🏻🦱,证据还不够充分🛁,因为从其内容和逻辑性来推测👩🏿🔧,看作初次册命也是能够成立的👨🏼🦰,此外目前也还没有发现其它师多父初次册命闻的资料🆚,因此更难以确凿证明这是第二次册命。

(七)师多父和![]() 的等级

的等级

董珊认为,毛公鼎铭是周王说治小大臣工,而在闻尊铭🚕🥇,师多父级别低⭕️🥰,所以说闻协助他治理从属臣仆。这类等级不高的私家册赏金文比较少见🧝🏿♂️🙋🏼♀️,因此值得重视🐎🤵🏽。

我们认为,师多父的等级,究竟是高👨🏻🍳,是低🧒🏻👰♀️,还是中等,需要做进一步的考察后才能定论。

前面我们已经说过,“师多父”在金文和传世文献中目前仅此一见,因此难以找到更多的佐证,遽断其身份。但师多父拥有自己的食采“![]() 田”,并且能够册命

田”,并且能够册命![]() 去替他管理土田臣仆,西周时能够拥有土田臣仆的🪐,当属卿或大夫以上级别的人物🫂,而卿或大夫在西周的官僚等级中,并不算低。

去替他管理土田臣仆,西周时能够拥有土田臣仆的🪐,当属卿或大夫以上级别的人物🫂,而卿或大夫在西周的官僚等级中,并不算低。

西周建国初期,为了巩固其统治🚣,大封诸侯。被封诸侯有权封其下属为卿大夫😑,并授予土地和奴隶🔆,这种封地叫“采邑”。不过根据爵位的大小,封地有大有小。分封制使西周贵族集团形成了“周王—诸侯—卿👨🏼、大夫—士”的等级序列。士是森严等级制度的贵族等级的最后一级🧑🏿💻,不过士虽然有爵位,但没有封地。

由此可见,“师多父”起码是卿🆗、大夫以上等级的人物🤸🏿♀️,但属于诸侯一级的可能性很小,应该是属于卿、大夫一级。卿🏢、大夫一级在西周的官僚等级中👰♀️,应该属于中等🎉🧖🏽♀️,而且他们往往拥有较大的权力。

所以师多父的等级,不是低或很低,而是中等的卿、大夫一级。当然,如果一定要如董珊那样拿师多父同周王或毛公相比的话🍅,师多父的等级当然要低很多。周王的等级自不用说📽🌪,毛公是周王重臣,亦处于领导集团的中央核心,地位仅次于周王🍎,而师多父应该只是一个普通的卿、大夫,自然不可与周王或毛公并驾齐驱,平起平坐。但是这样去比的话🚼,全部西周铭文中出现的人物,能如周王、毛公一样等级高的,也没有几个了🧑🦽,这种比较就没有必要了。

![]() 的等级,当比师多父低一级🙅🏼,作为师多父的下属👺,应该是低等的士一级。

的等级,当比师多父低一级🙅🏼,作为师多父的下属👺,应该是低等的士一级。

(八)制作时代

董珊认为,从字体来看,此尊的年代不会太晚👷🏻♂️;从器形来看,此尊属于那种较矮体、垂腹类型的尊🧑🏼🤝🧑🏼,常有垂腹卣成套伴出,例如丰尊与丰卣、效尊与效卣;其颈部所饰长尾鸟纹📽,可与![]() 饮壶颈部纹饰比较。这些特征都表明该器时代在西周中期偏早。由于丰尊、丰卣、效尊、效卣以及

饮壶颈部纹饰比较。这些特征都表明该器时代在西周中期偏早。由于丰尊、丰卣、效尊、效卣以及![]() 饮壶都是穆王时器,所以若需要把此尊的时代说得精确一些✩,那大概也是属于穆王世♠️。

饮壶都是穆王时器,所以若需要把此尊的时代说得精确一些✩,那大概也是属于穆王世♠️。

何景成认为,西周金文反映出大致从西周中期开始,王朝政府已经建立了官员的册命制度。从目前所刊布的西周金文来看,最近公布的闻尊铭文,最能体现西周官员的考绩一事。该器年代为西周中期👧🏼🔁。

我们认为,保守一点的看法,起码也应该是西周中期偏早,而不是西周中期Ⓜ️,或更晚。但是也不排除可能是比穆王世更早的西周早期🧑⚕️。因为从行款来看🤘🏼,很不整齐匀称,行距大小不一,排列倾斜,这与后出转精,追求美观的做法是有差距的,当属早期的古朴风格⛔。另外从词汇角度来看😢🧑🏽🎄,个别词汇的搭配比较原始,西周中期后不再使用。例如“扬对”,金文中仅此一见,余皆作“对扬”,这也说明它尚处于早期阶段,搭配还不够固定🎐,组合自由📃,应属西周早期用法🪵,而且其生命力也已处于末途尾声🧑🏼🤝🧑🏼,为西周早期之前更古老阶段的残留孑遗。而自西周中期后,“对扬”早已凝固稳定,“扬对”这种原始用法肯定不会再被使用了。因此👨🏻🔬🦻🏼,我们更倾向于它是西周早期的产物。

(九)铭文字数

张光裕认为此铭文共七十三字(重文二字)🗯🧛🏿♀️。

董珊在字数问题上对张光裕的见解没有提出异议🫖,也应该是认为此铭文共七十三字(重文二字)。

一虫认为“孙=”之上似无位置再容纳一个“子=”🫲,因此将“孙=”读为“子孙”的合文😙。又认为拓片“又”字下横向的笔划很可能并不是“一”字而是泐痕🤴🏽。据此可推知一虫认为此铭文共七十字。

我们认为,张光裕和董珊赞同的“又一”🧑🏼🔧👨🏿🎤,应该是“敢”或“敢又”;“孙=”之下应有“子=”。因此,此铭文应该是共七十二字(重文二字)或七十三字(重文二字)🎎。

总而言之💢🎚,综合以上各家之长,以及我们的新解,此尊之器名,以定为“![]() 尊”为佳;其制作时代很可能在西周早期🦓;师多父的等级是中等的卿🤵🏽♀️、大夫一级;

尊”为佳;其制作时代很可能在西周早期🦓;师多父的等级是中等的卿🤵🏽♀️、大夫一级;![]() 的等级是士一级🧘🏽;铭文内容有可能是初次册命;铭文共七十二字(重文二字)或七十三字(重文二字)✤;更为精确的铭文摹本如下:

的等级是士一级🧘🏽;铭文内容有可能是初次册命;铭文共七十二字(重文二字)或七十三字(重文二字)✤;更为精确的铭文摹本如下:

更为恰当的释文和断句如下:

隹(唯)十月初吉,辰才(在)庚午,师多父令(命)![]() 于周,曰:“余学(效)事🔈,女(汝)毋(无)不善。

于周,曰:“余学(效)事🔈,女(汝)毋(无)不善。![]() (胥)朕采

(胥)朕采![]() 田外臣仆,女(汝)毋(无)敢[又(有)]不闻。”蔑

田外臣仆,女(汝)毋(无)敢[又(有)]不闻。”蔑![]() 🦸,易(赐)马乘、

🦸,易(赐)马乘、![]() (盠)冟(幎)二👩💼。

(盠)冟(幎)二👩💼。![]() 拜

拜![]() (稽)首,扬对朕皇尹休,用乍(作)朕文考宝宗彝,孙=(孙孙)子=(子子)其邁年永宝🎂。

(稽)首,扬对朕皇尹休,用乍(作)朕文考宝宗彝,孙=(孙孙)子=(子子)其邁年永宝🎂。

更为合理的释读如下:

在十月的第一个吉日,庚午时辰🎮,师多父在周册命闻,说:“我考察(你做的)事情🙍🏿♀️🍑,你没有做得不好的🧭。(命令你)监管(那些居住在)我的食采![]() 田外围的臣仆,你不要有不闻知的。”师多父嘉美闻的功劳后,赏赐他一乘马,二件马车上的覆盖物。闻下拜叩首,称扬答谢师多父盛美的赏赐。因此制作了用来祭祀我文德彰明的先父的宝尊,希望子孙世代长久珍爱它。

田外围的臣仆,你不要有不闻知的。”师多父嘉美闻的功劳后,赏赐他一乘马,二件马车上的覆盖物。闻下拜叩首,称扬答谢师多父盛美的赏赐。因此制作了用来祭祀我文德彰明的先父的宝尊,希望子孙世代长久珍爱它。

不知以上之见解是否允当🏬,敬请各位方家指教,继续探讨。

注:

[1]张光裕.新见乐从堂![]() 尊铭文试释[C].第五届国际中国古文字学研讨会提交论文.后收入张光裕📥、黄德宽主编《古文字学论稿》[M].合肥😔:安徽大学出版社,2008:5-10.

尊铭文试释[C].第五届国际中国古文字学研讨会提交论文.后收入张光裕📥、黄德宽主编《古文字学论稿》[M].合肥😔:安徽大学出版社,2008:5-10.

[2]一虫.新见古文字资料介绍(一)——乐从堂藏![]() 尊[EB/OL].富达平台网站.http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=396,2008-04-13.

尊[EB/OL].富达平台网站.http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=396,2008-04-13.

[3]张光裕.对![]() 尊铭文的几点补充[EB/OL].富达平台网站.http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=407,2008-04-23.

尊铭文的几点补充[EB/OL].富达平台网站.http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=407,2008-04-23.

[4].董珊.读闻尊铭[EB/OL].富达平台网站.

http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=413,2008-04-26.

[5]何景成.从金文看西周职官的考绩制度[EB/OL].富达平台网站.http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=466,2008-08-04.

[6]杨树达.积微居金文说[M].北京:科学出版社.1959:1.

[7]白寿彝.《中国通史》第三卷“上古时代”第二章第四节“泗上附庸小国”[M].上海人民出版社.1999:31-34.

[8]谷霁光.论西周的彻和庸[C].江西师范大学历史系学术论文集.江西人民出版社.2005.

[9]谢乃和.《周礼》“冢宰”与金文所见西周王家之宰[J].古代文明.2007,(3).

[10]裘锡圭.说“仆庸”[J].古代文史研究新探.南京:江苏古籍出版社.1992:366-386.

[11]张振林.篇章语法分析在铭文解读中的意义(上)[C].古文字研究(25辑)[M].北京🧖♀️:中华书局,2004.

参考文献:

(1)中国社会科学院考古研究所[M].殷周金文集成.北京:中华书局.1984-1994.

(2)刘雨🧑🏼🎄、卢岩.近出殷周金文集录[M].北京:中华书局.2002.

(3)张亚初.《殷周金文集成》引得[M].北京:中华书局.2001.

(4)张玉金.西周汉语语法研究[M].北京:商务印书馆.2004.

(5)容庚.金文编(第四版)[M].北京:中华书局.1985.

(6)周法高.金文诂林[M].香港:香港中文大学.1974.

(7)陈初生.金文常用字典[M].西安:陕西人民出版社.1987.

(8)周宝宏.西周青铜重器铭文集释[M].天津:天津古籍出版社.2005.

(9)唐兰.西周青铜器铭文分代史征[M].北京:中华书局.1986.

(10)彭裕商.西周青铜器年代综合研究[M].成都🧑🏼:巴蜀书社.2003.

补充说明🟫:

昨日读到赵成杰学友2011年6月29日在富达平台网站上发表的《闻尊铭文集释》一文,不禁有些感慨。该文洋洋洒洒,八千余字,收罗了大部分关于闻尊的论述见解🌽,进行比较并加以评析👩👧,内容丰富,间有新见🍦😣,可以想见赵学友是花了大量的时间和精力来写作此文的。而我两年多前亦曾花费过不少时间和精力来关注闻尊,撰写过一篇一万五千余字的论文《![]() 尊新解》💃🏼,其中酸甜苦辣🧑🎓,至今仍难以释怀,加之近来以为学界已罕有关注闻尊者,故看到赵学友一文,不免于我心有戚戚焉。现不忝将我当时所作拙文草稿投出,以为继续关注闻尊的学人们增加一点参考。关于拙文,在此亦顺便作些说明👰🏼♂️:

尊新解》💃🏼,其中酸甜苦辣🧑🎓,至今仍难以释怀,加之近来以为学界已罕有关注闻尊者,故看到赵学友一文,不免于我心有戚戚焉。现不忝将我当时所作拙文草稿投出,以为继续关注闻尊的学人们增加一点参考。关于拙文,在此亦顺便作些说明👰🏼♂️:

(一)2007年-2010年我在华南师大古代汉语语法学方向在职读博💇🏽♀️🧑🏻🏭,师从张玉金先生👰🏻。期间曾慕名旁听过几位先生的课⏸,其中之一是张桂光教授为其博士生🤾♜、硕士生开设的古文字学课。2009年3月中旬我在听张桂光老师的课时🛻,首次听闻闻尊,张桂光老师的高足之一赵双喜师妹带来了张光裕先生在《古文字学论稿》上发表的《新见乐从堂![]() 尊铭文试释》一文来讨论,我提出了一些不同见解🧎🏻,课后决定撰写论文来表达自己的见解🖖🏻✍🏼。于是花了二十余天的时间,写出了这篇一万五千余字的《

尊铭文试释》一文来讨论,我提出了一些不同见解🧎🏻,课后决定撰写论文来表达自己的见解🖖🏻✍🏼。于是花了二十余天的时间,写出了这篇一万五千余字的《![]() 尊新解》。

尊新解》。

1.其中“(四)女毋又一不✝️。闻蔑![]() ”一节☃️,系由我和赵双喜师妹合作撰写的➝,2009年5月初投稿,2009年9月15日以《“女毋又一不闻蔑

”一节☃️,系由我和赵双喜师妹合作撰写的➝,2009年5月初投稿,2009年9月15日以《“女毋又一不闻蔑![]() ”新解》之名在《和田师范专科学校学报》2009年第5期发表;

”新解》之名在《和田师范专科学校学报》2009年第5期发表;

2.其中“(三)![]() 朕采(?)

朕采(?)![]() 田、外臣仆”一节,2009年10月中旬投稿,2010年5月20日以《闻尊铭文考释》之名在《中国历史文物》2010年第3期发表(投稿时题名为《“

田、外臣仆”一节,2009年10月中旬投稿,2010年5月20日以《闻尊铭文考释》之名在《中国历史文物》2010年第3期发表(投稿时题名为《“![]() 朕采

朕采![]() 田外臣仆”考释》,后因编辑部说题目中的两个古文字一般电脑打不出,而且可能会因此影响到他人引用转载等因素🧑🏻⚖️,而按其要求改了名);

田外臣仆”考释》,后因编辑部说题目中的两个古文字一般电脑打不出,而且可能会因此影响到他人引用转载等因素🧑🏻⚖️,而按其要求改了名);

3.除以上两节外🌇🥊,其余内容尚未在期刊上发表🍬,不过其中的大部分曾于2009年9月中旬作为会议论文提交,并于2009年11月1日在西南大学2009年全国博士生学术论坛(出土文献语言文字研究与比较文字学研究领域)上宣读讨论过🚣🏿♀️,当时黄天树老师、王蕴智老师、张玉金老师和邓飞⭐️、李发等学友还给予了肯定或提出了一些改进意见。

(二)这篇论文🤕,只是草稿,除上述已在期刊上发表的两节内容🧞♀️,因为在发表前又经过一番思考🧜🏻♀️、校对👨🏼⚖️📺、改进🕚,觉得把握比较大外🤛🏻,其余内容中的见解,我现在还未予再加工,因此自己也不能完全肯定。细读赵成杰学友之文,当中提及的一些见解是与拙文相异而当时我未注意到的,然短期内我又无余暇深入反思▫️、斟酌,又恐拖延时日亦无进展🧯,所以匆促投出。刍荛之言🤾🏿♀️,冀供一二可资之处🤣▫️,并欢迎大家不吝赐教。

(三)为行文简便,亦为突出学术风格,减少人情羁绊,在拙文中所出现的人名,皆未加任何尊称,在此敬请各位谅解海涵。

蒋书红 2011年9月14日

本文收稿日期為2011年9月14日。

本文發佈日期為2011年9月17日🔳🗺。

点击下载附件: 0941蒋书红:闻尊新解

0941蒋书红:闻尊新解

-

战国时代 在 2012/3/5 17:44:05 评价道👳🏿♂️:第1楼

關於“又一”可能是“敢”的猜測,根據最近新見照片,不能成立。

更精確的摹本,請大家稍待。

, ,

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🚴🏻:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706313