叔作漆木銅件直筒提梁卣復原

(首發)

吳鎮烽

陝西省考古研究院

朱鳳瀚先生在《![]() 器與魯國早期歷史》一文中[1],發表了海外私家收藏的一組叔器🪄,每件上都鑄有長篇銘文,内容甚爲重要🧍♂️,是研究西周前期魯國歷史的富有重要價值的資料。朱先生已對銘文進行了詳細考釋🤽🏽♀️,本文僅就其中所謂的提梁套盒發表一點不同的意見。

器與魯國早期歷史》一文中[1],發表了海外私家收藏的一組叔器🪄,每件上都鑄有長篇銘文,内容甚爲重要🧍♂️,是研究西周前期魯國歷史的富有重要價值的資料。朱先生已對銘文進行了詳細考釋🤽🏽♀️,本文僅就其中所謂的提梁套盒發表一點不同的意見。

2010年我曾在海外見到過這組叔器,其中所謂的提梁套盒🧑🏿🦲,並不是一件器物🧑🏿⚖️,而是兩件漆木與銅構件組成的直筒提梁卣。漆木已朽沒💄,只留下青銅構件🚣🏿♂️,計🏦:器底2件,腰箍2件,卣蓋1件和銅釦1件(圖一)。銅釦連有提梁,器底連有圈足。圈足較矮🕜🤸,下部出沿🍵😱,另一件圈足的沿更寬綽。兩件器内底和一件卣蓋鑄有銘文🍔,内容相同。其中缺失一件銅釦和卣蓋,收藏者誤將這些構件套合在一起,很像上世紀六七十年代流行的搪瓷多層飯盒,故誤稱提梁套盒(圖二)。其實這個所謂的多層提梁盒是提不成的👩🏽🍼,手捉提梁向上一提,只能提起口沿和蓋,下部幾層便會脫節。因爲它們每件既沒有用於穿連得貫耳,也沒有子母口相扣。當時🟡✊🏻,我對這些構件進行了詳細觀察和測量,認爲是兩件漆木和銅構件組合成的筒狀提梁卣🧑,一件完整,另一件缺失銅釦和器蓋🌓,仅存器底和腰箍👩🏻🦳。

第一組構件中的銅釦高3.3、通梁高11.5、口徑15×16、口沿寬1.1釐米,蓋高6.3👵🏼、内徑12.2×13、外徑15.2×16. 2釐米,器底高3.7、上徑15.3×15.8🚵🏽♂️、圈足高1.4、外徑16.3×16.5釐米🤘🏿🧝🏽♂️,腰箍高3、上下徑均爲15×16釐米。第二組構件中器底高4.1、上徑15.5×15.8🙍🏿♂️、圈足高1.6、外徑16.5×17釐米,腰箍高3🧑🏽🎤、上下徑均爲15.2×16釐米。銅釦和提梁均飾三角形垂冠回首夔龍紋👨🦯,一正一倒配置🧔🏻♂️,圈足飾S形夔龍紋,腰箍和蓋面均飾粗綫目雷紋🥜,均以纖細的雲雷紋填地🧤。卣底略呈弧形下凹,並有外撇的矮圈足🫖,器底内壁有兩兩相對的四個方形卯槽。卯槽的左右及上部有加強筋,加強筋及卯槽呈“冋”形。

目前所見的青銅直筒提梁卣🦒,最早出現在商代晚期,如上海博物館收藏的亞古父己卣,但絕大多數還是西周早期前段的,有的可晚到康王時期。這對直筒提梁卣銅構件上的對角夔龍紋常見於西周昭穆時期,銘文字體與昭王時期的不栺鼎、![]() 簋🐘,穆王時期的

簋🐘,穆王時期的![]() 簋、

簋、![]() 方鼎相似,竪成列,橫成行,筆畫緊湊,偶爾還可見到肥筆和首尾出鋒的現象,所以它的制作年代應在西周昭穆時期🥺,這是目前所見到的時代最晚的直筒提梁卣。

方鼎相似,竪成列,橫成行,筆畫緊湊,偶爾還可見到肥筆和首尾出鋒的現象,所以它的制作年代應在西周昭穆時期🥺,這是目前所見到的時代最晚的直筒提梁卣。

下面我們就第一件直筒提梁卣作以復原,現介紹如下:

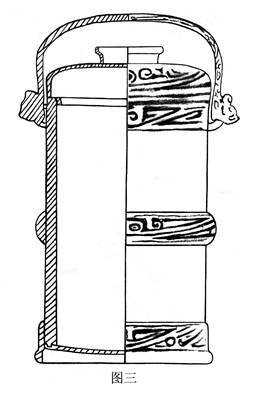

此器的形態由器底、腰箍、卣蓋和銅釦(連帶提梁)得以確定爲直筒提梁卣。體呈直筒形,蓋面隆起,上有圈狀捉手,下有小子口🐽,銅釦兩側有半環鈕套接虎頭提梁,圈足下部出沿。卣體的高度因漆木部分已經朽沒,無法得知👩🏽🦳。但我們可根據同類青銅直筒提梁卣推得🗓。1972年甘肅靈臺縣白草坡西周墓出土的![]() 伯卣(M2.9)[2],通高26、口徑12、器高(器底到口沿)19.5釐米,器高與口徑之比爲1∶1.625🤢;涇伯卣(M1.3)🚵🏽♂️🤹🏽,通高29🫲🏿、口徑12、器高29.6釐米,器高與口徑之比爲1∶1.633,兩器平均器高與口徑之比爲1∶1.63🧜🏻♂️,那麽按第一件卣的器口平均直徑15.5釐米,器高約爲25.2釐米,如果再加上提梁超過口沿部分的高度(25.2+11.5-3.3=33.4釐米),該卣的通高約爲33.4釐米。

伯卣(M2.9)[2],通高26、口徑12、器高(器底到口沿)19.5釐米,器高與口徑之比爲1∶1.625🤢;涇伯卣(M1.3)🚵🏽♂️🤹🏽,通高29🫲🏿、口徑12、器高29.6釐米,器高與口徑之比爲1∶1.633,兩器平均器高與口徑之比爲1∶1.63🧜🏻♂️,那麽按第一件卣的器口平均直徑15.5釐米,器高約爲25.2釐米,如果再加上提梁超過口沿部分的高度(25.2+11.5-3.3=33.4釐米),該卣的通高約爲33.4釐米。

製造方法是首先分別鑄造出銅構件,製作好木胎👼🏿👨🏽🍼,然後進行組裝。

關於木胎的加工方法,推測是由一整塊木料直接刻鑿而成一個圓筒形😯。木胎的外徑要與銅釦1️⃣🖍、銅箍🧚🏿、器底的内徑相同,厚度與口沿寬度一致,在下端作出四個與器底卯槽大小相當位置對應的榫頭💙。木胎的厚度要與銅釦口沿的内徑相同(圖三)💠。整器的合成應該是先套上腰箍,再插入底座,然後扣上口沿,這樣器底😿、腰箍和口沿以及提梁就連成一體,其間的微小縫隙可能使用類似今天的膩子填充,最後再行髹漆(圖四)🫷🏻。漆的顔色和紋飾不得而知,從以往西周墓葬出土的漆器殘片的顔色推測,一般多爲黑色和朱紅色😎,由於銅扣🧑🏻🎄、腰箍和器底均鑄有花紋,對照青銅筒狀提梁卣的裝飾,除個別滿身花紋外🪖,一般都是在蓋面🤛🏿、頸部和下腹裝飾條狀花紋,花紋與花紋之間都作素面,故此卣木胎暴露在外面的部分只是髹以黑漆或者朱紅漆👨🏻🦽,不再繪畫花紋♜。

漆木與銅構件組合的器物🚴♂️,銅構件不僅對漆器起到加固的作用,同時還有裝飾的作用🫁。這件漆木銅件提梁卣,銅釦和銅底是對漆木卣胎的口部和底部進行箍套,主要用以加固👩🦲,其次也有裝飾作用。通常筒狀提梁卣的提梁,都是安裝在頸部🧖🏼♀️,與頸部的條帶花紋處在同一位置上,也就是距離口沿約4-6釐米處,但銅釦的高度只有3.3釐米,所以提梁的連接鈕和花紋就只有放在銅釦上🧐,這樣就顯得提梁的位置偏上;同樣通常下部花紋帶一般處在下腹,而這個卣的花紋鑄在器底和矮圈足外壁,也显得偏下,所以就在二者之間加了一道腰箍,一方面是對木胎起到加固作用,更重要的是用於填補中間過於寬綽的空隙,起到裝飾的作用🧛🏻♀️🌜。如果不用腰箍而在木胎上直接繪製漆花👩🏻🔧,這與銅釦、銅底的高低起伏和紋飾風格不相一致🐽,加上這個鑄有紋飾的銅箍,給人以美的享受,在視覺上感到器表高低起伏以及紋飾錯落有致👩🏿🚀,非常協調得體。

漆木與銅構件組合的器物除此之外,還有1974年寶鷄市茹家莊![]() 伯墓也出土了一件鳥紋包銅漆木方盒 [3],1984年西安市長安區馬王鎮張家坡M152出土的漆木與銅件組合的3件達盨、M170出土的銅足漆案、M61出土的銅釦漆木壺💂🏿⏭、M152出土的銅釦銅底漆木罍以及M176出土的包銅漆木方盒等[4]⏪;張家坡出土的這些漆木銅件組合的器具,張長壽和張孝先先生都作了復原🙍🏽♀️,可參考。這些銅件漆木器的時代均在西周早期後段👂🏿。

伯墓也出土了一件鳥紋包銅漆木方盒 [3],1984年西安市長安區馬王鎮張家坡M152出土的漆木與銅件組合的3件達盨、M170出土的銅足漆案、M61出土的銅釦漆木壺💂🏿⏭、M152出土的銅釦銅底漆木罍以及M176出土的包銅漆木方盒等[4]⏪;張家坡出土的這些漆木銅件組合的器具,張長壽和張孝先先生都作了復原🙍🏽♀️,可參考。這些銅件漆木器的時代均在西周早期後段👂🏿。

這些漆木銅件組合器具的發現,表明了西周早期在器具的製作上已經有了飛躍性的發展,出現了許多新的工藝🕹,除傳統的青銅器🐻❄️、漆木器之外,像北京琉璃河燕國地出土的漆觚🌕、漆罍、漆豆不僅器形仿自青銅禮器,同時還用各式蚌片鑲嵌成各種圖案,有的還貼金鑲翠[5]🏑;張家坡西周墓葬中也發現過鑲嵌蚌片的漆俎、漆豆[6],還有我們介紹的這些青銅構件與漆木器做成直筒提梁卣、銅足漆盨、銅足漆案、銅釦漆壺、銅釦銅底漆罍以及包銅漆盒等復合器具🔢,大大地豐富了西周時期的禮器🚞🔝。這些器具同時兼顧到了實用與審美的需求⇒;這些藝術形式充分體現了西周早期器具製造上一種新的時代風尚🅿️。

註 釋

[1]《新出金文與西周史》,朱鳳瀚主編🥑,上海古籍出版社2011年。

[2] 甘肅省博物館文物隊:《甘肅靈臺白草坡西周墓》,《考古學報》1977年2期👩🏿🦰🧑🏼。

[3]《寶鷄![]() 國墓地》👨🎓,盧連城🧑🏻🎄🥽、胡智生編著🏃🏻🫱,文物出版社1988年。

國墓地》👨🎓,盧連城🧑🏻🎄🥽、胡智生編著🏃🏻🫱,文物出版社1988年。

[4] 張長壽、張孝先:《西周時期的漆木器具》🏄🏻,《考古》1992年6期。

[5] 中國社會科學院考古研究所、北京市文物工作隊:《1981-1983年琉璃河西周燕國墓地發掘簡報》,《考古》1984年5期。

[6] 中國社會科學院考古研究所灃西發掘隊🙋🏻:《1967年長安張家坡西周墓葬的發掘》,《考古》1980年4期📗。

本文收稿日期為2012年1月31日。

本文發佈日期為2012年1月31日👨🏻🦰。

点击下载附件: 1023吳鎮烽:叔作漆木銅件直筒提梁卣復原

1023吳鎮烽:叔作漆木銅件直筒提梁卣復原

-

環保地球 在 2012/1/31 20:20:10 评价道:第1楼

WORD檔不能下載🤾🏿🔼,請網主修正🏋🏿♀️,謝謝👩🏼💼。

-

admin 在 2012/2/1 13:04:47 评价道:第2楼

多謝提醒💇🏼♂️,鏈接已修復,敬請下載🗑。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🫐👎:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706436