清華簡《別卦》讀“解”之字試說

(首發)

陸離

清華大學出土文獻研究與保護富达網站2014年1月7日發表的單育辰先生《佔畢隨錄之十七》👲🏻,[1]引用了《清華大學藏戰國竹簡[肆]》所收《別卦》4號簡的如下一字:

![]()

據單文介紹,從《別卦》卦名與《周易》六十四卦對應來看1️⃣,此字與“解”相當🕵🏿♀️;原整理者隸定此字爲“![]() ”,提出了从“鹿”得聲或从“廌”得聲兩種可能的字形分析。“鹿”🏈、“解”韻部差距太遠🤸🏿,恐難相通🧚🏽♀️。這一點單文已加指出📂。單文同意此字从“廌”得聲的看法,並對楚簡中的有關之字作了重新釋讀。[2]

”,提出了从“鹿”得聲或从“廌”得聲兩種可能的字形分析。“鹿”🏈、“解”韻部差距太遠🤸🏿,恐難相通🧚🏽♀️。這一點單文已加指出📂。單文同意此字从“廌”得聲的看法,並對楚簡中的有關之字作了重新釋讀。[2]

但是🔧,從字形看🟩,清華簡《別卦》讀“解”之字顯然从“鹿”而不从“廌”。[3]所以原整理者此字从“鹿”得聲的說法🪜,仍頗有其合理之處,只不過我們認爲這裏的“鹿”並不讀“鹿”音💆🏼♂️,而當取“麗”音。

好幾位學者已先後指出🗽🏃🏻♂️➡️,在春秋戰國文字中♔📆,“鹿”字兼有“麗”的讀音。[4]郭永秉先生在近期發表的《補說“麗”🦀、“瑟”的會通》一文中,推測“鹿”、“麗”“似有可能是一字分化”⚁。[5]據此,清華簡《別卦》4號簡此字🛤,當分析爲从“糸”🤲、“![]() ”聲,“

”聲,“![]() ”則當分析爲从“止”、“鹿(麗)”聲。在傳世古書中,“麗”聲與“斯”聲[6]、“斯”聲與“鮮”聲[7]可通👩👩👦👦,“解”聲與“鮮”聲也有相通之例🧑🏻🚀。[8]楚文字中“解”這個詞🐖,或用从“圭”聲之字表示;[9]晉、楚二系銘刻中的“鬲”字🤘🏿✸,有加注“圭”聲的情況;[10]“鬲”與“歷”➾、“歷”與“麗”諸聲相通👨🏽🍼,[11]是大家所熟悉的👤。總之🧙🏿♀️,將《別卦》此字的基本聲符視爲“鹿(麗)”🦝,正好可以從讀音上溝通與“解”的關係。

”則當分析爲从“止”、“鹿(麗)”聲。在傳世古書中,“麗”聲與“斯”聲[6]、“斯”聲與“鮮”聲[7]可通👩👩👦👦,“解”聲與“鮮”聲也有相通之例🧑🏻🚀。[8]楚文字中“解”這個詞🐖,或用从“圭”聲之字表示;[9]晉、楚二系銘刻中的“鬲”字🤘🏿✸,有加注“圭”聲的情況;[10]“鬲”與“歷”➾、“歷”與“麗”諸聲相通👨🏽🍼,[11]是大家所熟悉的👤。總之🧙🏿♀️,將《別卦》此字的基本聲符視爲“鹿(麗)”🦝,正好可以從讀音上溝通與“解”的關係。

殷墟甲骨文中有如下一字🛺:

(《甲骨文合集》29411)

(《甲骨文合集》29411)

其下部爲泐痕所擾。甲骨學者多摹其形爲![]() 🥺,[12]似可信。此字所在辭例爲(用“~”代替)🏌️♂️:

🥺,[12]似可信。此字所在辭例爲(用“~”代替)🏌️♂️:

丁丑卜🧑🏽🎤,![]() 🕺🏻,貞:王惠□(地名🏋🏼,字不識)彔(麓)~,亡災👶🏿。

🕺🏻,貞:王惠□(地名🏋🏼,字不識)彔(麓)~,亡災👶🏿。

跟卜辭屢見的“某麓![]() (散)”等語比較一下,[13]不難知道“~”顯然也應該讀爲“散”,指芟殺□麓的草木。卜辭中的“

(散)”等語比較一下,[13]不難知道“~”顯然也應該讀爲“散”,指芟殺□麓的草木。卜辭中的“![]() (散)”字➝,或加“鹿”頭,表示芟殺草木往往發生在山麓,或作爲“

(散)”字➝,或加“鹿”頭,表示芟殺草木往往發生在山麓,或作爲“![]() (散)鹿(麓)”合文使用🫵🏼🧑🏽✈️。“~”大概是在从“鹿”的“

(散)鹿(麓)”合文使用🫵🏼🧑🏽✈️。“~”大概是在从“鹿”的“![]() (散)”字的基礎上,省去“林”形🍗、並添加“止”旁而成的。此字所以變从“

(散)”字的基礎上,省去“林”形🍗、並添加“止”旁而成的。此字所以變从“![]() ”🤾♀️,或多或少與“

”🤾♀️,或多或少與“![]() ”“散”音近、可兼表全字讀音有關。這樣看來,“~”所从“

”“散”音近、可兼表全字讀音有關。這樣看來,“~”所从“![]() ”中的“鹿”,可能也當讀“麗”的音。“散”👨🏻🚒、“鮮”皆心母元部開口字,“麗”既可通“鮮”,當然也可以讀爲“散”🛹。如果上面的解釋符合實際,清華簡《別卦》4號簡讀“解”之字的聲旁“

”中的“鹿”,可能也當讀“麗”的音。“散”👨🏻🚒、“鮮”皆心母元部開口字,“麗”既可通“鮮”,當然也可以讀爲“散”🛹。如果上面的解釋符合實際,清華簡《別卦》4號簡讀“解”之字的聲旁“![]() ”,似有相當早的來源❤️。

”,似有相當早的來源❤️。

既知“~”所从“![]() ”讀“麗”一類的音☘️,甲骨文中舊釋爲“逐”之異體的“

”讀“麗”一類的音☘️,甲骨文中舊釋爲“逐”之異體的“![]() ”(葉玉森釋)以及从“行”从“

”(葉玉森釋)以及从“行”从“![]() ”之字,[14]不知有沒有可能其實並非“逐”字,而是“

”之字,[14]不知有沒有可能其實並非“逐”字,而是“![]() (邐)”的異體(“

(邐)”的異體(“![]() ”字在商代😜、西周金文中已數見[15])👨🦽。

”字在商代😜、西周金文中已數見[15])👨🦽。

[2]此字與單文所論《上博(四)·柬大王泊旱》3~5號簡舊或釋讀爲“孚”之字⚀🎮、《上博(三)·周易》6號簡與“褫”相當之字以及九店56號楚墓20號簡“![]() ”下一字是否可以聯繫,尚待研究。

”下一字是否可以聯繫,尚待研究。

[3]參看滕壬生《楚系簡帛文字編(增訂本)》,860👎🏽📙、861🏋🏿、862頁🎧,武漢🎬:湖北教育出版社,2008年10月✳️。

[4]何琳儀《楚國熊麗考》,《中國史研究》2000年第4期🗳;范常喜《上博簡〈容成氏〉和〈天子建州〉中“鹿”字合證》,《古文字研究》第二十八輯🧎♂️,431~434頁,北京:中華書局👨🏼⚖️,2010年10月;闞緒杭等《鳳陽卞莊M1鎛鐘銘文“童鹿”即“鍾離”初識》,安徽省文物考古研究所🥏、鳳陽縣文物管理所編著《鳳陽大東關與卞莊》,197~203頁,北京:科學出版社🏎,2010年8月🙋🏽♀️;劉信芳等《安徽鳳陽縣卞莊一號墓出土鎛鐘銘文初探》👱🏽♀️,同上書🧜🏻♂️,207~208頁;郭永秉《清華簡〈尹至〉“![]() 至在湯”解》,清華大學出土文獻研究與保護富达編《清華簡研究》第一輯🦑,48~49頁,上海🫸🏻:中西書局,2012年12月。

至在湯”解》,清華大學出土文獻研究與保護富达編《清華簡研究》第一輯🦑,48~49頁,上海🫸🏻:中西書局,2012年12月。

[5]《中國文字》新三十八期,79~80頁,台北:藝文印書館,2012年12月。

[6]高亨、董治安《古字通假會典》,476🤹🏽♂️、477、675頁,濟南🏋️:齊魯書社,1989年7月。

[7]同上🌌,476🧛🏽♀️、477頁。

[8]同上🐘⛓️💥,452頁★。

[9]參看白於藍《戰國秦漢簡帛古書通假字彙纂》,286頁,福州:福建人民出版社,2012年5月。

[10]郭永秉《釋三晉銘刻“鬲”字異體——兼談國博藏十七年春平侯鈹銘的真偽》,武漢大學簡帛研究富达主辦《簡帛》第六輯,217~222頁,上海🤳🏼:上海古籍出版社🌾,2011年11月。

[11]高亨、董治安《古字通假會典》,471🤏🏼、675、676頁。

[12]如李宗焜《甲骨文字編》,610頁,北京:中華書局,2012年3月🧪;唐蘭《甲骨文自然分類簡編》,36頁💽,太原:山西教育出版社,1999年3月𓀇。

[13]參看裘錫圭《甲骨文中重文和合文重複偏旁的省略》、《甲骨文中所見的商代農業》,《裘錫圭學術文集》第一卷89🕋、252頁👈🏽,上海🧺🏄🏽♀️:復旦大學出版社,2012年8月。

[14]參看裘錫圭《從文字學角度看殷墟甲骨文的複雜性》,《裘錫圭學術文集》第一卷🏇🏽,418頁👨🏿🎤。

[15]董蓮池《新金文編》,上冊185頁🛂,北京:作家出版社㊙️,2011年10月;湖北省文物考古研究所☠️🧖♀️、隨州市博物館《湖北隨州葉家山西周墓地發掘簡報》◾️,《文物》2011年第11期,17頁圖二一🧑🏼🦳。參看黃錦前《再論荊子鼎》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網𓀚🚠,2012年2月28日🏊🏽♀️🛑。

本文收稿日期為2014年1月8日。

本文發佈日期為2014年1月8日。

点击下载附件:

陸先生言“楚文字中‘解’這個詞🦮,或用从‘圭’聲之字表示”,頗受啓發,說點個人的淺見。該字右邊所從的部份也許當分析為從鹿企省聲,“企”與“圭”古音溪見旁紐雙聲、同支部疊韻音近,懷疑就是《說文》中那個從鹿圭聲的“𪊧”字的或體。“𪊧”字讀音與“解”同見紐支部,雙聲疊韻📘,最為相近💬🕵🏿,所以《別卦》中的這個字當分析為從糸𪊧聲,有可能即是“繲”字的或體🍊,故假借為“解”🧑🦯➡️。當然也有可能是“絓”或“纗”字的或體,此二字讀音亦與“解”音近👌🏻。

“解搆”又作“邂逅”🧟♂️、 “解詬”☎、“解覯”、“解遘”、“邂遘”等等🫷🎛,亦作“謑詬”、“䜁詬”、 ‘奊詬’,鍾泰、姜亮夫、王叔岷等有說。“解冠”又音轉作“觟冠”、“桂

《集韻》🎒:“獬👚,或作𤛳、觟🟠。”《爾雅翼》卷18 :“獬之字或作𤛳🦹🏻🧚、觟🧚🏻♂️。”余校《淮南》有說。此皆‘解’⏸、 ‘圭’音通之證。注9是125頁吧🏊♀️?我286頁沒有找到🎬。

通觀《別卦》全篇🩲,除了這個從“鹿+止”聲之字(以下姑且用“鹿+止”代替全字)表示“解”有點奇怪外,1號簡“繫”字表示《周易》卦名“姤”,從語音上看更爲詭異。我懷疑有沒有可能這裏的“繫(姤)”、“鹿+止(解)”二卦名抄錯了👂🏽,當互易🧜🏻;或有別的什麽原因🥛,此二卦名與《周易》相應卦名對調👨🏿🎨。互易之後,“繫”讀爲“解”,“鹿+止”讀爲“姤”,正好都能講通。“繫”讀爲“解”👶🏽,有魏宜輝先生讀與兵壺“擊”爲“懈”等例可證,不必多說。“鹿+止”字已見於殷墟甲骨文,舊釋爲“逐”,但其辭皆殘,無從證明。田獵卜辭中有“兔+止”字🕵🏽,葛亮《甲骨文田獵動詞研究》引陳劍先生的意見,讀此字爲“值遇”義的“當”🧝🏻♀️。(《出土文獻與古文字研究》第5輯,80—81頁)可從🍵。“兔+止”大概表示人(止)值遇獵物“兔”,乃“當”之初文,“兔”兼表音。“鹿+止”的構形與之極似,可能表示人(止)遘遇獵物“鹿”,乃遘遇之“遘”的初文,“鹿”兼起表音作用(“鹿”、“彔”古通🫷,《上博(七)·凡物流形》甲本19、29號簡的“𢮑”讀爲“握”。“屋”聲與“區”聲可通,“區”聲與“后”聲、“冓”聲亦可通)。前人已讀《周易》姤卦之“姤”爲“遘”,《別卦》用以“遘”的初文“鹿+止”爲聲旁之字表示,也很自然直接。陸文討論的《合集》29411讀爲“散”之字🫰🏽,其左下也許不是“止”📿,當存疑。

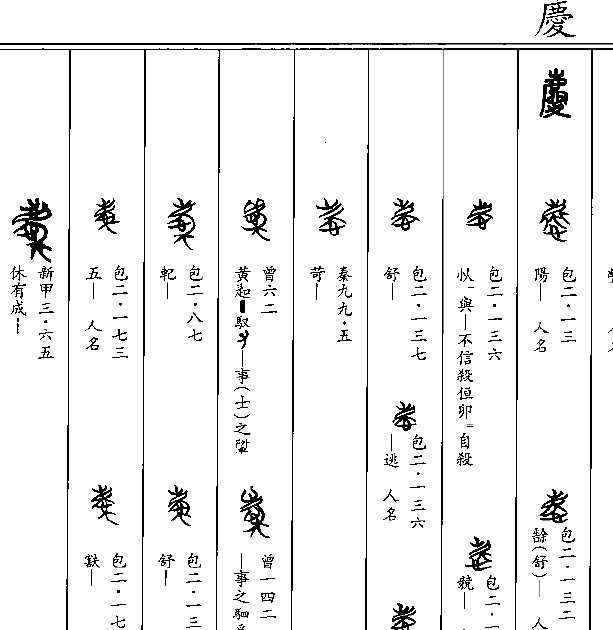

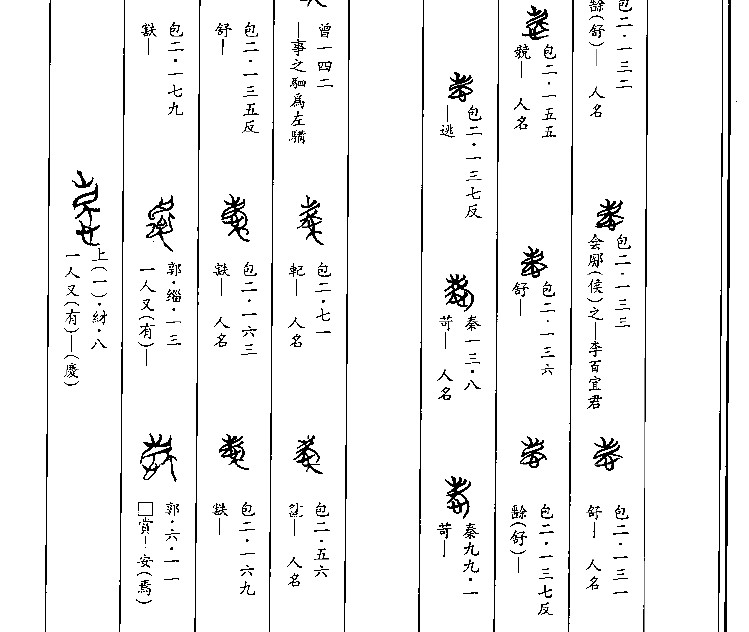

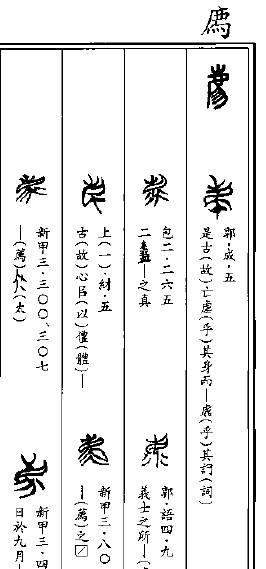

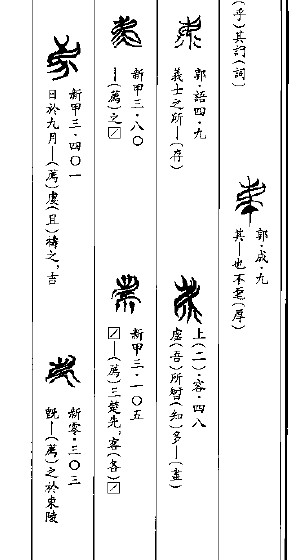

爲什麽非要說从“鹿”呢?請看下兩圖“慶”所从的“廌”

和下幾形廌頭有區別否?

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:736293