一继一及 鲁之常也

——西周嫡长制说驳议

(首发)

王恩田

山东省博物馆

内容提要:王国维《殷周制度论》提出🦮,西周实行的是周公所确立的立子立嫡之制,即所谓嫡长继承制🧛🏿。但周公本人却不实行嫡长制🙌🏼,继承周公的是次子君陈,成为周公之族的大宗宗子。而长子伯禽却被分封到鲁国🗄,成为鲁国的始封君和鲁公的大宗宗子🚴🏼。中外学者相继发现在西周鲁国实行的不是嫡长制,而是一继一及制。即传一次子,传一次弟。再传一次子👱🏻,再传一次弟🧘🏿♀️,依次类推。这种奇妙的继承制度就是庆父之难时鲁庄公之弟叔牙所说的“一继一及🤌🏽,鲁之常也”。一切囿于王国维的成见,对一继一及制的曲解与抹杀都是错误的。

关键词🪯:嫡长继承制 世及继承制 一继一及制 庆父之难

孔子在谈到殷周两代礼制的关系时指出“周因于殷礼,所损益可知也”(《论语·为政》)。即周代礼制是对殷代礼制的继承与发展🧑🏿🦲。与孔子的看法不同🧜♀️,王国维《殷周制度论》认为殷周两代礼制有着本质的区别。在继承制度方面,殷人实行“以弟及为主♌️,而以子继辅之,无弟然后传子”的制度。而周人则实行周公所创立的“立子立嫡之制”🧜🏿♂️。并由此而决定了“宗法及丧服之制”“封建子弟之制”“君天子臣诸侯之制”等其他一系列制度上的差异[1]。尽管史学界对于殷代的兄终弟及制还存在这样那样的争论,但对于周人实行“立子立嫡之制”则笃信不疑🈶,西周实行嫡长继承制似乎已成为学界共识🏬。但周公本人并不身体力行,不实行自己创立的嫡长制。实际上继承周公的是次子君陈,成为周公之族的大宗宗子。而长子伯禽却被分封到鲁国👨🦼➡️,成为鲁国的始封君和鲁公的大宗宗子🧑🏼✈️。这一具体事例,显然是西周嫡长制的致命伤✤。就在《殷周制度论》发表后不久👩🏿🔧,梁启超[2]、吕思勉[3]等中外众多学者相继发现了在周礼制定者周公的长子伯禽受封的鲁国🏄🏼♀️,西周时期所实行的不是嫡长制👩🏽,而是一继一及的继承制度。一继一及制见于如下记载:

《公羊·庄公三十二年》:“庄公病,将死,以病召季子……,曰:‘寡人即不起此病,吾将焉致乎鲁国?’季子曰🦂:‘般也存,君何忧焉?’公曰:‘庸得若是乎?牙谓我曰:鲁一生一及,君已知之矣🌺。庆父也存。’季子曰:‘夫何敢?是将为乱乎🧝🏿♀️?夫何敢?’”

《史记·鲁世家》🧑🏻🎤:“庄公有三弟,长曰庆父🏃🏻♀️➡️👬🏻,次曰叔牙,次曰季友🧔🏻♀️。庄公取齐女为夫人曰哀姜🔤。哀姜无子。哀姜娣曰叔姜🤦🏽,生子开。庄公无适嗣🤵🏿♂️,爱孟女,欲立其子斑💲。庄公病,而问嗣于弟叔牙。叔牙曰:‘一继一及,鲁之常也🫷🏼。庆父在❔,可为嗣🤸🏼♀️,君何忧♦️?’庄公患叔牙欲立庆父👩🏿🍼,退而问季友。季友曰:‘请以死立斑也👧🏼🚀。’”

《公羊传》与《史记·鲁世家》的记载基本上相同,只是《公羊传》说“一生一及”🧏🏻,《鲁世家》则说“一继一及”🌬。“生”读作“甥”。在母系氏族社会时期,“知母不知有父”。由于不能确认父子关系🤵🏿♂️,职位继承往往是舅传甥🕹。摩尔根曾指出:“家族形态的发展步骤必然要速于亲属制度,亲属制度是跟随在后面来记录家族亲属关系的。”[4]也就是说亲属称谓往往落后于婚姻制度。西周时期尽管早已进入父系为本位时期,《公羊传》仍然保留着母系氏族社会时代的亲属称谓,称“子”为“生”🤿。《世本》中的西周鲁国世系也还保存着称子为“生(甥)”的习俗🧛🏻。《世本》:“伯禽生炀公熙,熙生弗🦶🏻🩶,弗生献公具,具生武公敖”(《礼记·明堂位》疏引)所记鲁国世系不说“子某”,而说“生(甥)某”。由此看来《公羊传》称“子”为生(甥),自有其渊源。

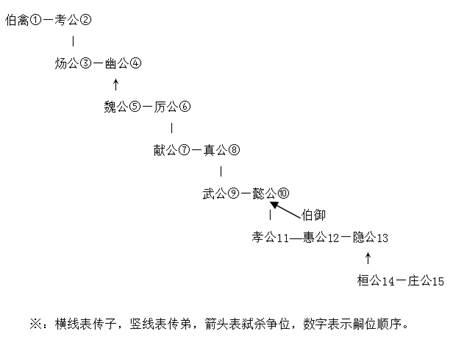

父传子为“继”,兄传弟为“及”,“一生一及”或“一继一及”的继承制度的继承顺序是传一次儿子,传一次弟弟🧎🏻♂️。再传一次儿子,再传一次弟弟。……依此类推♨️。鲁国庄公以前是否如叔牙所说实行一继一及的继承制度,可以通过鲁国世系表加以验证。兹根据《史记》中的《鲁世家》《三代世表》和《十二诸侯年表》列出鲁国这一时段的世系表。

上列世系表中规整的一继一及的继承谱系充分证明叔牙所说的“一继一及,鲁之常也”信而有徵👨🦽➡️,毋庸置疑⛈。按照一继一及的继承次序桓公传子庄公以后,庄公理应传位于其弟庆父🤔。但庄公却不愿遵守旧制度,不想传弟而想把职位传给自己的儿子公子斑。于是就产生了上面的论战。

一

继梁启超之后的中外学者虽然相继发现了鲁国的一继一及继承制🪑,但却囿于西周嫡长制说的成见,不能对一继一及制做出正确的符合实际情况的解释。或认为“鲁君位承袭之法本一生一及🦩,自庄公以前皆然🧎🏻➡️。……右所述为周制(指嫡长继承制——引者)盖北方之俗🕺🏽。至东南之俗,则有异于是者👨🏻🎤。殷兄终弟及,鲁👨🏻⚕️、吴俗犹与相类”[5]🈯️,是“由于东南一带母系氏族消灭较晚之故”[6],或认为这是由于鲁居商人故地,从而使用了商族遗留下来的“夷俗”[7]🧑🏼🔧。或认为一继一及制是“一个很特别的现象”[8]。“是特殊现象”[9]。或认为一继一及制“是没有严格执行嫡长制,是没有遵守周礼”[10]。

把嫡长制视为“北方之俗”,把一继一及制视为“东南之俗”,归结为鲁居“东南一带”的地理因素所决定的看法是不正确的🐳。就地理位置而言🧟♀️,秦国地处陕甘地区的大西北,春秋时期还实行过有子不传而传弟的兄终弟及制🌇🧍🏻♀️。《史记·秦本纪》:春秋秦国武公“有子一人,名曰白🙌🏻。白不立,……立其弟德公”🍆🤷🏻♀️。“宣公卒👧🏿。生子九人🫳🏼,莫立。立其弟成公”。“成公立四年卒🦟,子七人,莫立🕑,立其弟缪公”🪜。由此可见🚷,“鲁居东南”,显然不是实行一继一及制的真正原因。鲁国以遵奉周礼著称于世,建国伊始就实行“变其俗🧑🏻🦽➡️,革其礼”的基本国策,即用周礼去变革当地夷人的礼俗𓀋。说鲁人实行“夷礼”,没有遵守周礼🏋🏻♀️,与事实不符。恰恰相反,一继一及不是“夷礼”,而是正宗的周礼🧚🏻♂️。《礼记·明堂位》:“成王以周公为有勋劳于天下🎲,……命鲁公以天子之礼乐。”《礼记·王制》:“鲁🧓,王礼也,天下传之久矣。”郑玄注:“王礼,天子之礼也。传,传世也💼。”庆父派人杀掉已立为鲁君的公子斑以后👮🏻♀️,齐桓公派仲孙湫到鲁国名为“省难”🗾,实为刺探摸底。仲孙湫向齐桓公汇报时有过一段重要的对话🧑🏿🏫🧑🏿🦰:

“仲孙归曰:‘不去庆父,鲁难未已。’公曰👨🏼🚒:‘若之何而去之😘?’对曰👰🏼♀️:‘难不已,将自毙,君其待之。’公曰:‘鲁可取乎🐕?’对曰:‘不可,犹秉周礼👩🏽🍳。周礼所以本也🤙🏼。……鲁不弃周礼,未可动也。’”(《左传·闵公元年》)

仲孙湫把一继一及制的代表人物庆父仍然牢牢控制着的鲁国政局,称为“犹秉周礼”“不弃周礼”。由此可见🖐🏻,“周礼”就是指一继一及制而言。如果套用叔牙的话,也可以说是“一继一及,周之常也”。

还应指出:鲁国所实行的一继一及制并非“特殊现象”。春秋早期宋宣公有子不传,而传位于其弟穆公和时说“父死子继,兄终弟及🧛🏻♀️,天下之通义也”(《史记·宋世家》)。就是说传子与传弟并举的“世及以为礼”(《礼记·礼运》)🫒,并非一两个国家的“特殊现象”👳🏻。即使不是全部,也应是西周🙏🏽、春秋时期大多数国家所通行的制度🕵🏽。

日本学者江头广根据《史记·鲁世家》一继一及制纠纷中的庄公(伯)、庆父(仲)🌶📐、叔牙(叔)、季友(季)的“四分制族组织”与摩尔根在澳大利亚kamulavoi族发现的“结婚阶级”相类比。把鲁国分为伯、季与叔⛷、仲两组,认为“一生一及”制就是伯、季与叔、仲两组轮流继承[11]。铃木隆一则认为中国古代的族🛹,一姓中有伯和叔(或仲🏄🏿♀️、季)两支,其族内继承权是在伯与叔之间相授受💋。认为在这种场合,伯和叔的相互关系可称为兄和弟,这就是所谓兄弟相继制说法的由来[12]。

江头广和铃木隆一立论的根据是春秋早期鲁庄公时代一继一及制纠纷中分成庆父与叔牙的旧派和庄公(伯)与季友的新派之争。现在的问题是庄公以前一继一及制中的鲁国国君是否也有伯👨🏼🏫🫰、仲、叔、季之分,是否也有江头广所说的伯季与仲叔两组的划分🧘🏿♂️,是否也有铃木隆一所说的伯、叔(或仲季)两支的划分,则是应该加以讨论的。据文献记载,鲁孝公的儿子名惠伯革,由于称“伯”,可知是孝公的长子。据《世本·氏姓》记载“孝公生惠伯革,其后为郈氏”(《礼记·檀弓》正义引)😻。由此可知,孝公长子惠伯革被分封出去,成为郈氏之族的宗子。则继孝公而嗣位的孝公之子鲁惠公就不可能也是长子(伯)⛹🏿♀️。而且在鲁国铜器铭文中称“伯”者比比皆是。如“鲁伯大父”(《集成》3974),“鲁司徒伯吴”(《集成》4415)🦗,“鲁伯悆”(《集成》4458),“鲁伯厚父”(《集成》10086),“鲁伯者父”(《集成》10087),“鲁伯愈父”(《集成》10113)📙,“鲁伯敢”(《集成》10222)等等♖。称“仲”者有:“鲁子仲之子归父”(《集成》4640)🤹🏽♂️,“鲁司徒仲齐”(《集成》4441),“鲁大司徒子仲白”(《集成》10277)等3例🧑🏽🌾。其中“鲁子仲”和其子“归父”都是春秋鲁国政坛上赫赫有名的人物。鲁子仲即“杀嫡立庶”的东门襄仲(《左传·文公十八年》)。其子归父即“欲去三桓以张公室”的公孙归父[13](《左传·宣公十八年》)𓀏。迄今为止,鲁国金文中称“叔”称“季”者🪁,一件也没有。证明鲁庄公以前除始祖伯禽外👐🏻,即使不是全部,至少也是绝大多数鲁国国君都不是长子(伯)或次子(仲)✯。鲁国国君的长子、次子都像惠伯革和东门襄仲那样👱🏽♂️,从鲁国公室中分封出去,成为其他宗族的宗子。绝大多数的鲁侯都应是鲁国国君的幼子(叔或季)𓀗。不仅证明江头和铃木两家所设想的伯季和仲叔两组,或伯与叔两支交替继承的传承关系事实上是不存在的。而且大量金文材料证明,鲁国国君中没有长子(伯)💴、次子(仲)的事实🍝,充分证明西周鲁国只能实行其实质为幼子继承的一继一及制💹,而不可能实行嫡长子继承制。

二

上述各家虽然未能对一继一及继承制做出符合事实、合乎情理的诠释,却没有任何人怀疑一继一及制的存在。但有人就像魔术师那样🫷🏼,把包括他的导师[14]在内的中外学者都承认的一继一及制♞,变成了子虚乌有,予以抹杀[15]⚰️🦹🏿♀️。

我们说一继一及是西周时代的继承制度🧖🏻,他却偷梁换柱,不在《上编·西周宗法制度》中讨论🧑🏿🚀,反而是在《下编·东周宗法制度》中,到一继一及制已经遭到破坏🧑🏻🦽、已经衰亡的东周时代去寻找一继一及制,然后宣称“鲁王室没有一继一及制”。再者🔇,一继一及制是指国君的君位继位,他却到公卿大夫中去考查,然后宣称“鲁宗族没有一继一及”制💁🏿♂️。手法虽然很巧妙,但却是徒劳无益,无助于否定一继一及制的存在🚪。

抹杀论认为《公羊传》和《鲁世家》所记载的一继一及制的材料“是否出自鲁国,还有疑问。因为《左传》上没有。……为什么对鲁国宫廷内幕了解的巨细无遗的《左传》,却没记载这一重要成规和祖先遗训呢🧑🏻🎓?……在研究春秋各国制度时,《左传》的可信程度一般要高于《公羊》《谷梁》🏌🏽,这在史学史上是有公论的”。

在抹杀论者看来,见于《左传》记载的就是可信的,否则便是可疑的💁♀️。但“楚国之举🧎🏻➡️,恒在少者”和“芈姓有乱,必季实立,楚之常也”这两条见于《左传》的有关楚国幼子继承制的权威史料,为什么却要千方百计的予以抹杀[16]?《国语·鲁语》“季康子问于公父文伯之母”等“公父文伯之母”的六条言论,均不见于《左传》记载,为什么却照单全收🥞,一条不剩地全部予以引用呢[17]?岂不是双重标准?

一般说来🤦🏻,《左传》是研究春秋各国制度乃至整个春秋史研究都是头等重要的史料。其可信程度不仅高于《公羊》《谷梁》🖕🏼,甚至还可以说要高于《史记》。梁玉绳《史记志疑》就是根据《左传》记载纠正《史记》关于春秋史实中的诸多失误。我们也曾根据《左传》的记载和考古发现,纠正《史记·齐世家》“田常尽灭国、高之族”记载的失实[18]。

充分肯定《左传》的可信度,这是问题的一方面。另一方面也要看到《左传》一书的局限性。就西周史实和制度而言,《左传》所能提供的有用史料并不多。相对而言《史记》中则保存了大量的可信史料🚵🏼。是复原西周史无可替代的重要依据。例如史学界传统观念认为我国有年可考的历史是从共和元年开始的。而《鲁世家》中伯禽以后所有国君均有年可考,从而可以把我国有年可考的历史提前150年以上。再者👨🍼,如上所述根据《鲁世家》中所记载的相继嗣位的国君及其亲属关系🩲,可以排出可靠的西周鲁国世系表。而包括周王朝在内的西周其他各国的世系都存在这样那样有待纠正的错误[19]。也正是由于司马迁客观忠实地记载🏋🏽,我们才得以发现作为继承制度史上由兄终弟及制向嫡长制发展的中间形态的一继一及制。

此外🛑,说《左传》可信程度高,并不等于说《左传》的记载句句可信,没有任何错误🖌。事实上《左传》中也有这样那样的错误🏇🏼。例如《左传·昭公二十九年》:“遂赋晋国一鼓铁🔟,以铸刑鼎🔙。”学术界大多据此记载认为春秋时期的晋国已经开始用铁来铸鼎了。但是,早在上世纪50年代初🚴🏼,张政烺先生在北大历史系讲授古代史时,就曾根据《孔子家语·正论解》“赵简子赋晋国,一鼓锺,以铸刑鼎”的记载🎍,指出今本《左传》“一鼓铁”应是“一鼓锺”之误。鼓和锺都是量名🧑🏼🎄。“一鼓锺”即统一不规范的量器[20]。今本《左传》中的这一错误应是在传抄过程中出现的。还可以进一步指出🛅🔽,古代刑书一般都是书写在简帛上,公之于众。如《周礼·天官·太宰》:“乃县(悬)治象之法于象魏👨🎨。”象魏是宫廷之外的阙门🧖🏻♂️。即把法律条文悬挂张贴在阙门上诏告天下🛫。而鼎是国家重器⚈,必然会深藏府库。不可能放置在人来人往的公开场所,任人观览。把刑书铸在鼎上显然不符合情理。此外,在古文字中“鼎”与“具”字形相近👨🏼🎤,圅皇父簋、驹父盨🧙、曾子斿鼎等铭文中的“具”字不从贝,而从鼎[21]👷♀️。因此我怀疑《左传》中的“铸刑鼎”应是“铸刑具”之误🚴。如拙说可信,则附在这段话后面的仲尼曰“今弃是度也,而为刑鼎,民在鼎矣,何以尊贵?……”的这段以讹传讹的议论👨🏼🎓,以及其他如“君子曰”之类,并非《左传》中所原有的,而很有可能是刘歆辈所妄加的[22]。又如研究昭穆制度或宗法制度经常被引用的《左传·僖公五年》宫之奇曰“太伯👩🔧、虞仲👩🏿⚕️👞,太王之昭也,……虢仲,虢叔📟👩🦼➡️,王季之穆也。”《左传·僖公廿四年》:“管、蔡、郕、霍🫳🏿、鲁🐪、卫……文之昭也🏋🏼♂️;邘🧑🏼🦰、晋、应、韩,武之穆也🕓。”《左传·定公四年》:“康叔、文之昭也;唐叔,武之穆也。”等3条史料中所说的昭穆🧚🏿,一层意思是说太伯🚵🏽、虞仲是太王之子😥;虢仲、虢叔是王季之子。管🏄🏽♂️、蔡等国是文王之子的封国⛹🏻♀️;邘💅🏿、晋等国是武王之子的封国。另外一层意思是说太王与王季🧗♀️、文王与武王都是父子关系。但是根据笔者的研究,昭穆制度的原始含义是“兄昭弟穆”。而“父昭子穆”则是汉儒的观念[23]。《史记·晋世家》在引用《左传·僖公五年》宫之奇的这段话时没提“昭穆”,而说“太伯🛢、虞仲🚶🏻🐉,太王之子也……虢仲🩺、虢叔🔌,王季之子也”。证明我们的理解是正确的。《左传》中其他两条材料则不见于《史记》。充分证明《左传》这3条昭穆材料很可能是刘歆为了以父昭子穆原则兴建“王莽九庙”[24]提供理论根据而“层累”上去的“赝鼎”🫳🏽。

抹杀论说:《左传》“对鲁国宫廷内幕了解的巨细无遗”,这并不符合事实。瑞典汉学家高本汉(karlgren)在《论<左传>之可信及其性质》一文,利用见于《左传》的“若”“斯”等7种助词🧚🏿,与《论语》和《孟子》相比较,得出结论说“《左氏》的文法与鲁语的文法绝不相同,其书必非鲁人所作”[25]。此外,前人根据《左传》使用夏历以及《左传》记晋、楚事详🚕,而记齐鲁事略的特点🤵🏻♂️,认为作者很可能是晋国人🤨。因而不可能对“鲁国宫廷内幕了解的巨细无遗”。相反,《公羊传》作者公羊高是鲁国近邻齐国人🧚🚴🏿♂️,而且如上所述齐桓公在庆父之难时曾派遣仲孙湫到鲁国来“省难”,对庆父之难的真相调查研究。因此,战国时代齐国人公羊高的《公羊传》才有可能“对鲁国宫廷内幕了解的巨细无遗”😜,《公羊传》关于庆父之难和“一生一及”制的论述才是最可信据的权威史料。

抹杀论说“《左传》中的叔牙,并没有从是否符合鲁国继承制度的角度来看庆父的继位问题,而完全是从政治上着眼。他推举庆父即位的理由,并不是由于他的血缘身份,使他具备了先于子般(斑)的优先权🧙🏻,而在于他的才能🥁:‘庆父材’🤽🏻♂️😵💫。这一记载👨🏼🦳,我认为是真实的,符合当时的特定场景”🦇。

这是强《左传》之不知以为知𓀎。其实,在古文字中🐵,“才”“材”“在”这三个字原本是同一个字🍥。《左传》所说的“庆父材”,也就是《史记·鲁世家》叔牙所说的“一继一及,鲁之常也。庆父在🤾🏻♂️,可为嗣,君何忧”这段话中的“庆父在”,也就是《公羊传》中所说的“庆父也存”。《左传》的错误是把叔牙的话掐头去尾👲🏽,只保留了“庆父材(在)”三个字。让人如坠云雾🅱️,茫然不知所云🏂🌱。这充分证明《左传》并非“对鲁国宫廷内幕了解的巨细无遗”📘,而是道听途说,一知半解🤴。由此看来,抹杀论者古文字方面的常识和读古文献的能力尚待提高。

抹杀论的另一个巧妙手法是把鲁国西周一继一及制分为自然传承和非自然传承🛤,经过分析得出结论说“凡是在君位自然传承的情况下,继承完全按父死子继进行;只有在发生变乱时,才出现兄死弟及”。但却一方面承认在自然传承中,只有两例“考公传炀公”“真公传武公”为兄死弟及。另一方面又说“然而真正兄传君位于弟的💖,实际上一例也没有”。显然是自相矛盾👕,逻辑混乱。

抹杀论把厉公卒🚪、献公由“鲁人立”视为非自然传承⛓️💥,显然是对于春秋时期的民主政治一无所知🧖🏿。国人不是什么“奴隶”而是国家的主人🏄🏼。国家大事都要通过召开国人大会作出决定。国人大会称为“朝国人”,或称“致众”🚣🏿,也称“外朝”。《周礼·秋官·小司寇》:“掌外朝之政,以致万民而询焉,一曰询国危,二曰询国迁,三曰询立君。”即通过召开国人大会👜,对于国家的战争危难🚶🏻➡️、迁都、选举国君等国家大事征求老百姓的意见🈂️。国人有权决定国君的废立🏌🏼♂️💇🏻♂️,见于《左传》的例证很多:《左传·隐公四年》⛹🏽♂️:“卫人逆公子晋于邢。冬十二月宣公即位👨🏼💻。书曰👬🏼:‘卫人立晋,众也🛒。’”《左传·文公十二年》:“郕伯卒,郕人立君。”《左传·宣公四年》:“郑人立良👨🏻🦯➡️,辞曰:‘……以顺,则公子坚长⚽️,乃立襄公🙆🏽。’”《左传·昭公十四年》:“国人弗顺,欲立著丘公之弟庚舆。”都是国人掌控立君权的例证🫰🏼。至于国人赶走甚至杀掉国君的例证,《左传》中更是史不绝书。就以庆父之难的记载为例🔒:

《史记·鲁世家》:“哀姜与庆父谋,杀闵公而立庆父🔬,……鲁人欲诛庆父🧑🏿🍳。庆父恐,奔莒。于是季友奉子申入,立之,是为釐公🥅。……季友以贿如莒🐲,求庆父🤣。庆父归,使人杀庆父,庆父请奔,弗听。乃使大夫奚斯行哭而往。庆父闻奚斯音,乃自杀。”

《左传·闵公二年》🏄:“共仲奔莒👼🏽。乃入🌒,立之。以赂求共仲于莒,莒人归之。及密🤷♂️🚢,使公子鱼请。不许,哭而往。共仲曰:‘奚斯之声也⏸。’乃缢🤹♀️。”

可见“鲁人”不仅有权“立”献公。而且也有权“诛”杀已立为国君的庆父。证明春秋时期国人废立国君是天经地义的事。因此,抹杀论把“鲁人立”献公视为非自然继承是错误的。《左传》漏掉了“鲁人欲诛庆父”从而迫使共仲(即庆父)逃亡于莒的这一关键因素,让人对庆父为什么突然出逃🕌,感到莫名其妙。再次证明《左传》对于鲁国宫廷内幕,并非了解的巨细无遗。如果抹杀论者能够认真读读《左传》👨🏿🔬,增加对国人有权废立国君方面的了解𓀚,相信不会再犯这类把“鲁人立”视为非自然传承的常识性错误。

抹杀论在山东古史界是颇有市场的。《山东通史》首发其端,认为一继一及“仅仅发生于西周时期从鲁幽公到鲁孝公这段时间内🖐。而据《史记》记载,这期间总共发生的四次弟及事件(加上考公传弟炀公应该是五次⚱️,漏掉一次——引者)🤦🏻,一次是篡杀自立,一次是鲁人立之,一次是周王立之👎🏽,另一次原因未详。这就足以说明当时鲁国并未形成因而也就不存在‘一继一及’的常则😠,否则‘弟及’顺理成章,何需篡杀自立👨🏽⚖️😌,何需借鲁人之立,周王之手而立🔱?”[26]

《鲁国史·绪论》的撰写者曾批评抹杀论对《公羊传》和《史记》有关“一继一及”制的记载“想方设法予以辩驳🎦,力证此说之误”。而赞同笔者关于一继一及制的论述[27]🤙🤝。大概是出于唯《山东通史》“马首是瞻”的缘故吧,不久又改弦更张,成为抹杀论的追随者。而且有过之而无不及*️⃣。不仅把“鲁人立”定性为非自然继承👩🦽➡️,而且把周宣王立孝公和考公弟炀公的嗣位ℹ️,也说成是“非自然传承”🫄✥。认为“炀公之兄四年而卒,很可能属于年轻夭折,炀公极有可能是在考公没有子嗣的情况下的传承关系造成的偶然现象”[28]。抹杀论另外的追随者还巧立名目,提出“司马迁在用‘立’这个词时是很有分寸的。凡按常规而立的国君,均书作‘某某立’🚊。否则🙇🏽♂️,便用‘立某某’,而更为明确则为‘某某自立’”。但在分析“真公卒,弟敖立”的性质时,却认为“此例符合司马迁‘某某立’的笔法,当属按‘兄终弟及’常规而继位的”。而后又笔锋一转说“但也不排除或因真公无子,或因其子不肖👩🏽🔬,因而才立其弟的。终因《史记》语焉不详,我们不便置喙”[29]。这种翻手为云🫳🏽,覆手为雨的手法,与严肃的史学研究显然毫无共同之处👨💻。

把宣王立孝公说成是非自然继承,也是不对的🤸🏽。诗言“普天之下,莫非王土🫲🏽,率土之滨😵💫,莫非王臣”(《诗·小雅·北山》)。周王朝号称天下共主,又是鲁国的宗主国。不仅立国君要经过周王朝的同意,即使是立太子也要经过周王朝的认可。鲁武公率长子括和少子戏去朝见宣王。宣王立少子戏为太子即懿公,是其证。当长子括的儿子伯御起而争位𓀆,杀懿公自立为君✯。由于是破坏一继一及制的篡位,没有得到周王朝的认可。尽管已经在位11年,最终结果还是被周宣王所杀(《国语·周语上》《鲁世家》)。宣王立懿公弟孝公,恢复了一继一及的继承制度。非法继承君位的是伯御,怎能把宣王立孝公视为非正常传承呢💁🏿?

说考公“很可能属于年轻夭折”,说懿公是在“考公没有子嗣的情况下”才继位为君的,也属臆断。《说文》🙂↔️:“老🏖,考也🎫。”又说“考,老也”📩👫🏼。老、考二字互训。既然考公被谥为“考”,很可能是老死于君位。至于说炀公因考公无子嗣才得以嗣位,也是毫无根据的假设。古代君王多妻多子🏪,考公不会是例外。而且凡是实行兄终弟及的国家👩🏿🦳,有子无子并不重要。如吴、宋、秦等国都有很多有子不传而传弟的的例证👨👦。把考公传位于其弟炀公说成是非自然传承🥓,显然是不正确的。

如果不是颠倒黑白⛽️🙅♂️,稍微有点实事求是的精神👰🏿♀️,应该承认据上列世系表可知,庄公以前真正弑杀的非自然传承只有三次。一次是魏公杀幽公。一次是伯御杀叔父懿公。一次是桓公杀其兄隐公🚕。魏公为什么要杀幽公🔅🦑,不见于记载🚅👩🦰,但从谥称中可以窥见其真相。《逸周书·谥法解》:“动祭乱常曰幽。”(孔晁注🍨:“易神之班。”潘振云:“举动祭祀而乱常位,如逆祀是已。幽者🩲🤸🏿,谓其不明礼也🧑🏻🦰。”朱右曾云🩷:“动静乱常,言起居无节🥧,号令不时。”)“克威捷行曰魏👩🏿🦲,克威惠礼曰魏”。(刘师培云:“《通考》‘惠’作‘顺’。”孔晁注:“有威而敏行。”潘振云⬛️:“魏🚠,高也🏇🏿。”陈逢衡云:“《方言》𓀄:‘魏🧑🏻🦱,能也🤞🏻。’”朱右曾云:“魏大也🕵🏼♀️。……魏音巍。”)[30]幽公很可能是祭祀时随意变动神主的位次。或者是由于没有按照“四时”的规定发布号令🫷。触犯了某些礼制规定而被杀的👶。而魏公则是由于迅速、敏捷的能够“惠(顺)礼”即纠正理顺了被幽公扰乱礼制的错误言行而被谥为“魏”的。魏公杀幽公即使不是受命于周王朝🧑🏽🍼,至少也是周王朝所认可的✤。因而不像伯御杀懿公那样受到周王朝的干涉。而伯御杀懿公是破坏一继一及制的篡位🧛🏿♀️,是真正的非自然传承🚶🏻♂️➡️。周宣王出面干涉🙏🏿,伐鲁杀伯御,立懿公弟孝公,恢复了一继一及继承秩序🙌🏿。正因为周宣王维护了周公创立的一继一及制,史称“法文、武🧎🏻♂️、成🏡、康之遗风”(《周本纪》)。是“宣王中兴”的一个具体实例。至于桓公杀兄隐公,则是听信野心家公子挥的谗言,弑杀原本想实行一继一及制传位其弟桓公的抢班夺权,虽属非自然传承👩🏼🍳,但却不能作为抹杀论者的借口。

抹杀论的追随者们还把叔牙“一继一及,鲁之常也”说成是为其兄庆父即位而“寻找借口”。殊不知叔牙说这话之后立即被迫饮鸩自杀。假如叔牙为自己或为其子孙即位而去“寻找借口”,倒也不难理解🤱🏻。但叔牙却是为其兄庆父即位而甘冒杀头的危险去“寻找借口”🐍,真所谓“匪夷所思”了。再说叔牙可以“寻找借口”⛑,其政敌庄公和季友不是同样也可以“寻找借口”吗🧘🏽♀️?如果鲁国的常法不是一继一及而是嫡长继承制,季友何尝不可以理直气壮地说“嫡长继承,鲁之常也”,据理批驳叔牙的“谎言”🦸🏼♀️?事实是季友并无任何“借口”可找,只能在庄公面前表态:“愿以死立斑也”。可见抹杀论的“寻找借口”说,不过是“欲加之罪🧗🏼,何患无辞”的“借口”而已🔒,岂有他哉。

三

与上述各家对一继一及制的曲解不同👳🦯,尤其是对一继一及的肆意抹杀不同🩰🙂,笔者认为一继一及制是从兄终弟及制向嫡长继承制发展演变的一个重要的中间环节🦶🏿。一继一及制发展到西周晚期🛞,进入了其衰落期,出现了伯御争位的第一次冲击。春秋时代是从一继一及向嫡长制发展演变的过渡时期。在此时期内充满了立子与立弟、立嫡与立庶的斗争🙅。庆父之难,是一继一及存亡的大决战。以叔牙和庆父的相继自杀和季友拥立僖公为结局。庆父🏊🏽♀️、叔牙成为一继一及旧制败亡的牺牲品🚘,而季友则成为确立传子制的英雄🎩🧑🏽🎓,史称“季氏有大功于鲁”即指此而言💂🏼。此后经过了东门襄仲的“杀嫡立庶”和“昭公之立”等立嫡与立庶的斗争。直到春秋末年的哀公之立以后🫏,嫡长继承制才趋于确立。其他各国与鲁国一样,大体经过了春秋时期新旧继承制度斗争的过渡时期和战国时代嫡长继承制确立的历程[31]🧏。

西周时期之所以不可能实行嫡长继承制,而只能实行一继一及制为代表的世及制,是由于受到私有财产发展状况和婚姻制度的制约。郭沫若先生曾正确地指出“殷周两代是没有私有财产的”[32]。西周时代作为财产的主要组成部分的土地和住房🧵,是公有的𓀖,不准买卖🏊🏿♀️。即所谓“田里不鬻”(《礼记·王制》)👊。作为私有财产占有情况的专有名词“富”字,在《诗经》时代尚未出现。因此🧸,有助于私有财富积累的君位继承,尚不具备巨大的吸引力。西周时代几乎看不到春秋时期特有的频繁的争位弑杀事件🧘🏻。反而在西周和春秋时期,经常会看到频繁的让位事件[33]🤹♀️,可以充分证明这一点🚰。实行嫡长继承制的宗旨是要把职位与财产传给血统可靠的嫡子长孙。而只有以“男女有别”为主要特征的一夫一妻的确立,才能提供血统绝对可靠的儿子。《诗经》时代爱情诗的充斥🚏,表明西周春秋时期的妇女享有充分的婚前性自由。因而无法保证嫡长子血统的纯正。这就是为什么西周时代不可能实行嫡长继承制的根本原因[34]。

为什么只有鲁国西周时期实行一继一及制呢?为什么在周王朝和其它诸国西周世系中看不到一继一及谱系📐,而是清一色的子继之法呢🧚🏻♂️?这首先要归功于鲁国史乘和典籍的完备。其次还要归功于《公羊传》和《史记》客观忠实地记载。

春秋时期晋国执政韩宣子在鲁国参观保存在太史氏的史乘和典籍之后,惊叹“周礼尽在鲁矣”。正是由于鲁国史乘、典籍的完备,我们才得以发现记录世系的两套系统:《国语·鲁语》:“夫宗庙之有昭穆也,以次世之长幼🔦,而等胄之亲疏也。……故工史书世,宗祝书昭穆。”两套系统中记录直系的“世”,也就是《世本》。由于避唐太宗李世民的讳🔪,也称《系本》🏩。“世”由工和史两种官员负责记录;另一套系统是兼记旁系的“昭穆”🦵🏼,由宗和祝两种官员负责记录。按照昭穆关系图示鲁国西周世系如下👮🏼:

昭穆关系图表明:考、幽♦️、厉、真✶、懿等五公均是兄,属昭列。炀🗯、魏、献🚢😀、武、孝等五公均是弟♻,属穆列。据此可以认为,昭穆制度的原始意义是兄昭弟穆。

而据上引《世本》所记鲁世系从伯禽至武公敖等五代,都是直系。而考公🏋🏽、幽公📘、厉公、真公等旁系国君都被排除在外了🫅🏿。《世本》只记鲁国直系国君的记载👌🏻,使我们加深了对《鲁语》这段话的理解🐬,找到了之所以能够在鲁国看到一继一及继承制的缘故。据《左传·昭公十二年》“熊绎与吕级、王孙牟🚵🏼♂️🧘🏽、燮父🏜、禽父并事康王”的记载,可知楚、齐、卫、晋、鲁的上述国君与周康王同时🥐。为了增加可比性💁🏿♂️,把从周康王至周厉王出奔同一时段的西周各国世系分为五个类型🥠🧑🏿🎤。周📐、卫🍏、燕三国的周型经历7~8世🤷🏿,在位国君8人。晋🔋🏊🏿、曹👥、蔡三国的晋型😢,经历5世🫒,在位国君5人🦸🏼。而鲁国介于二者之间,经历5世,在位国君8人。如上所述,鲁国西周时代基本上都处在有年可考的历史时期🥨。因此,鲁国西周世系和国君间的亲属关系是可信的🏝。而包括周王朝在内的其他各国有年可考的历史时期是从共和元年开始的。因此,周王朝等其他各国的西周世系是可疑的。必须根据西周鲁国世系加以纠正[35]👩🏿。周、卫🦕、燕三国与同期鲁国相同🦅,在位国君都是8人👩🏻🦽🤚,是正确的。而经历世代比鲁国多2~3世则是错的。晋🤹🏼♀️、曹、蔡三国与鲁国相同👨🏻🎓,都是经历5世是对的👩🏼⚖️⛅️。在位国君比鲁国少3人🕶,则不正确。

楚、齐、秦宋四国西周世系与周型三国相类似。杞🐟、陈二国西周世系则与晋型三国相类似。为使眉目清楚,兹列出西周各国世系经历世代与在位国君人数对照表🦽:

上列西周各国世系对照表中如此泾渭分明的极有规律的现象🥉,证明同一类型各国应该具有相同的史料来源。如上所述,由于鲁国既保存了“世”的记录,又保存了“昭穆”的记录,因而既可以看到直系国君🈺,也可以看到旁系国君🧑🏼🍼。由于晋型三国和陈、杞二国可能没有兼记录旁系的“昭穆”系统🧆,因而只保存了“世”的记录,比鲁国所少的国君人数应是旁系国君👸🏽。为什么周王朝没有像鲁国那样保存着“世”和“昭穆”的记录呢★?据《竹书纪年》记载:“(伯盘)与幽王俱死于戏。先是申侯,鲁侯及许文公立平王于申,以本太子,故称天王。幽王既死🧔,而虢公翰又立王子余臣于携。周二王并立🙆🏽。”(《左传·昭公二十六年》正义引)西周王朝原来也应与鲁国一样,有过“世”和“昭穆”的两套记录世系的系统。伴随着西周王朝的覆灭,“世”和“昭穆”的记录可能已毁于西夷、犬戎攻灭西周王朝的战火。因此“周之东迁🫁🏦,晋郑焉依”(《左传·隐公六年》)的东周王朝没有保存着西周时代“世”和“昭穆”的记录不难理解。至于周型中的卫国和楚型四国👨👩👧👧,可能原来就不一定有两套记录世系的系统。之所以能够知道周王朝和西周各国国君的谥称📯,估计是根据保存在鲁国的报丧告葬的“讣”的记录。但由于报丧告葬时只告知死葬的日期,而不告知死葬国君与前任和继位国君之间的亲属关系🩷,因而也就搞不清死葬国君属于直系或者属于旁系🍖。后世各国世系的整理者于是就按照战国以后出现的父死子继的惯例🤺,都冠之以父子关系🧑✈️,西周各国的子继谱系应该就是这样形成的💃🏻。燕国由于和鲁国不通往来,鲁国没有保存该国的讣告记录,因此燕国自召公以后惠公以前国君的名字与谥称均失载。《燕世家》所谓“九世至惠侯”,应是根据西周王朝同期经历世代数目推算出来的🔵。所谓“九世”应是“九传”之误。这就是为什么只能在鲁国西周世系中看到一继一及的谱系,而在包括周王朝在内的其他各国西周世系中只能看到清一色的子继谱系的根本原因[36]📈。

以鲁国为代表的西周一继一及继承制度的发现与研究证明《礼记·礼运》关于夏商周三代实行“世及以为礼”,即传子与传弟并举的继承制度的看法是正确的🙇🏽♀️。而《孟子·万章上》关于“夏后、殷👳🏿、周继”即三代实行传子制的说法是错误的👨🏿🍼。西周一继一及制是殷商弟及为主、子继为辅制的继承与发展👅,因此可以说“周因于殷礼”👩🏼🦲。周礼所“损”的是从殷礼不限定传弟次数🧑⚖️,而周礼改为每一世代只准许传弟一次。所“益”的是把传子从殷商为辅的地位🧕🏻,上升为与传弟对等的地位。因此孔子关于“周因于殷礼,所损益可知也”(《论语·为政》)的论断是正确的。而王国维关于殷周两代礼制有着本质区别👼,周代实行立子立嫡之制的看法是错误的。

多年以来♥️🏋🏽♀️,在西周一继一及制的研究中🫲🏼,经常被一个挥之不去的疑问所困扰🧑🏻🚀。倡导文献记载与地下材料相结合的“双重证据法”的王国维,在撰写《殷周制度论》时👼🏻,难道会不读《春秋》三传和《史记》吗?为什么没能发现鲁国的一继一及制呢?罗振玉与王国维的往来书信回答了这一疑问🧑🏼🔬。王国维自称“《殷周制度论》至今日始脱稿,约得二十纸🫳🏼。此文根据《尚书》《礼经》与卜辞立说”[37]。所谓《礼经》是指《周礼》《礼记》《仪礼》等三《礼》而言🤜🏽。由此可见,王国维在写作此文时确实没读《春秋》三传与《史记》🏊🏽♀️。这显然就是他没能发现一继一及制的奥秘所在🖼。读读王国维的这封信⚰️,难道还会有人对《殷周制度论》以及西周嫡长制说奉若圭臬,笃信不疑吗😋?一继一及制的抹杀论可以休矣。

[1] 王国维《殷周制度论》,《观堂集林》中华书局,1959年。

[2] 梁启超《中国历史研究法》商务印书馆,1922年📐,中华书局2009年5月重印👷🏼♂️🛬。

[3] 吕思勉《中国政体制度小史》,上海中山书店,1929年。

[4](美)摩尔根《古代社会》386页,商务印书馆📭,1981年。

[5] 吕思勉《先秦史》开明书店,1941年。上海古籍出版社1982年重印。

[6] 吕思勉《中国通史》第二章族制,开明书店,1947年👰🏼。

[7] 陈梦家《殷墟卜辞综述》370页🧎🏻♂️,科学出版社,1956年🤽🏻♂️。

[8] 高耘晖《鲁国的‘一生一及’继承制度》,《食货半月刊》,第二卷第十二期🛀🏿,1935年10月🌄。

[9] 李亚农《周族的氏族制与拓跋族的前封建制·序言》🚹,华东人民出版社,1954年。

[10] 杨宽《古史新探》181页🪻,中华书局1965年🧎♂️➡️。

[11] 江头广《史记鲁世家よりみたる‘一生一及’についつ》,《东京支那学会》第十一号🥵,1952年9月。

[12] 铃木隆一《一生一及の相续法》👨🏻💼,《东方学报》京都33🫷🏼,1963年3月🥓。

[13] 王恩田《跋唐县新出归父敦》,《文物春秋》1990年2期。

[14] 吴泽《中国历史大系·古代史》483页,棠棣出版社,1949年🛀🏿🍭。

[15] 钱杭《周代宗法制度史研究》💇🏻♂️,学林出版社🪪,1991年8月。

[16] 钱杭《周代宗法制度史研究》145~152页,学林出版社,1991年8月🏋🏻♀️。

[17] 钱杭《周代宗法制度史研究》164~165页,学林出版社♜,1991年8月。

[18] 王恩田《临淄国子墓和郎家墓的年代与墓主问题》,《考古与文物》1985年6期。

[19] 王恩田《<史记>西周世系辨误》👸🏿,《文史哲》1999年1期。

[20] 吴荣曾《张政烺先生与古史研究》,《揖芬集——张政烺先生九十华诞纪念文集》21页🤳🏼,

社会科学文献出版社,2002年5月🧔🏼♂️。

[21] 容庚《金文编》162页🐛,中华书局,1985年7月。

[22] 杨伯峻《春秋左传注》前言引(南宋)林栗:“《左传》凡言‘君子曰’是刘歆之辞。”中华书局,1981年3月💄。

[23] 王恩田《周代昭穆制度源流》,《西周史论文集》,陕西人民教育出版社🦹🏻,1993年。

[24] 王恩田《“王莽九庙”再议》,《考古与文物》1992年4期。

[25] 胡适《论<左传>之可信及其性质摘要》,《古史辨》第五册🎅🏽,朴社🧝🏽♀️,1935年初版,海南出版社2003年6月重印😶。

[26] 安作璋主编《山东通史·先秦卷》323~324页,山东人民出版社🧷,1993年👩🏼🔬♿️。

[27] 郭克煜等《鲁国史》21~22页,人民出版社,1994年12月🔖。

[28] 杨朝明《鲁国“一继一及”继承现象再考》🙇🏿,《东岳论丛》1996年5期。

[29] 李衡眉等《“一继一及”非“鲁之常”说》,《齐鲁学刊》,1999年6期。

[30] 黄怀信等《逸周书汇校集注》732~733页📵,上海古籍出版社,1995年12月🧝🏻♂️。

[31] 王恩田《从鲁国继承制度看嫡长制的形成》,《东岳论丛》1980年3期。

[32] 郭沫若《奴隶制时代》44页,科学出版社,1956年11月。

[33] 王恩田《楚国之举 恒在少者》,《中国史研究》2014年1期。

[34] 王恩田《再论西周的一继一及制》,(台)《大陆杂志》84卷3期,1992年🙎🏻♀️。

[35] 王恩田《<史记>西周世系辨误》,《文史哲》1999年1期。

[36] 王恩田《<史记>西周世系辨误》🙍🏿♀️,《文史哲》1999年1期。

[37] 长春市政协和学习委员会编《罗振玉王国维往来书信》289页,东方出版社,2000年7月🪭🥘。

本文收稿日期為2015年8月9日。

本文發佈日期為2015年8月11日🚵。

点击下载附件:

-

小屯村 在 2015/8/11 21:05:03 评价道:第1楼

据《鲁世家》记载(《国语·仲山父谏宣王立戏》有类似记载):

武公九年春,武公与长子括、少子戏,西朝周宣王📌。宣王爱戏👷🏽♀️,欲立戏为鲁太子👩🍼👨🦲。周之樊仲山父谏宣王曰:“废长立少,不顺;不顺⏲👇🏼,必犯王命⛹🏻;犯王命📣,必诛之🏈🐰:故出令不可不顺也。令之不行,政之不立;行而不顺,民将弃上🧑🏻⚖️🧦。夫下事上,少事长,所以为顺。今天子建诸侯👩🏼🏫,立其少,是教民逆也。若鲁从之,诸侯效之,王命将有所壅;若弗从而诛之,是自诛王命也。诛之亦失👩🏻🎓,不诛亦失🆓,王其图之。”宣王弗听🎾,卒立戏为鲁太子🤽🏻。夏,武公归而卒▪️,戏立,是为懿公😝。

懿公九年,懿公兄括之子伯御与鲁人攻弑懿公👏🏿,而立伯御为君🧑🏫。伯御即位十一年🧛🏽♀️,周宣王伐鲁,杀其君伯御🧑🚒,而问鲁公子能道顺诸侯者,以为鲁后。樊穆仲曰🧑🏿🚒:“鲁懿公弟称🤽🏻🏛,肃恭明神,敬事耆老;赋事行刑,必问於遗训而咨於固实;不干所问🚵🏼♀️,不犯所咨。”宣王曰:“然,能训治其民矣。”乃立称於夷宫,是为孝公*️⃣。自是后🥇,诸侯多畔王命。宣王欲立鲁武公少子戏,樊仲山父却认为“废长立少”为“不顺”💈,“下事上,少事长”方为“顺”👨🏻🦯➡️,天子让诸侯废长立少,是“教民逆”🧖🏽♂️。宣王不听,结果招致鲁国大乱,宣王被迫伐鲁👃🏼,“自诛王命”🙆🏻♀️。而更严重的后果是其后“诸侯多畔王命”。

这段记载有力地证明了,周王朝实行的正是“嫡长继承制”⚱️。如果“一继一及”确为鲁国之“常”,那么庄公身后🚝👀,依此“常制”传位与弟即可👲🏻。但为何庄公会因“爱孟女”而“欲立其子斑”且要问嗣于弟叔牙和季友🚣🏻?而理当继位的庆父为何竟然也只是“欲立哀姜娣子开(闵公)”(《世家》)😵?而庆父在杀死公子斑(般)之后,为何不理直气壮自立为君🧑🏼🔬🚓,却偏要立闵公?这实在说不通🍗。

其实,无论是庄公欲立子斑🤷🏻♂️,还是庆父欲立闵公,或者叔牙欲立庆父🧘🏽♀️,都只是他们为自身利益所作的考量👨🏿🌾,并不能证明什么。至于叔牙所言“一继一及🥴,鲁之常也”,也不过是他利用鲁君世系的巧合为拥立庆父所罗织的借口而已。庆父之难的起因,正是因为“庄公无適(嫡)嗣”(《世家》)。 -

上虞罗振玉 在 2016/6/27 14:34:01 评价道🧑🏿:第2楼

《左传·定公四年》 :“康叔、文之昭也🤵♀️;唐书🎪,武之穆也。”这就话是《国语·晋语四》里的❇️。《左传·昭公十四年》:“郑人立良”应是“郑人立子良”。

-

上虞罗振玉 在 2016/6/27 14:42:37 评价道🫶:第3楼

今天鄙人读了此篇论文也有些疑惑,王老先生没有说《鲁世家》里的这段话💕,这段话与所要论述的内容和主张的观点是矛盾的,应该解释一下。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706034