《晉文公入於晉》“![]() ”字續考

”字續考

(首發)

滕勝霖[1]

西南大學漢語言文獻研究所

|

|

晉文公自秦內(入)於晉,褍(端) 《晉文公入於晉》簡1 |

清華七《晉文公入於晉》簡1中有一“![]() ”字。整理者在釋文注[一]中解釋道:“

”字。整理者在釋文注[一]中解釋道:“![]() 𓀛🦶🏿,从冃🙍🏿♀️。‘褍

𓀛🦶🏿,从冃🙍🏿♀️。‘褍![]() ’讀為‘端坐’,或讀為‘端冕’。”王挺斌先生釋為“冕”字並對此字字形有較為詳細的解釋,詳見下文。本文從傳世文獻、出土文獻及輿服制度等角度證明“端冕”在簡文中更為可信💳,簡1中“

’讀為‘端坐’,或讀為‘端冕’。”王挺斌先生釋為“冕”字並對此字字形有較為詳細的解釋,詳見下文。本文從傳世文獻、出土文獻及輿服制度等角度證明“端冕”在簡文中更為可信💳,簡1中“![]() ”字應為“冕”,从“冃”,“危”聲🧌,“冃”不應看作聲符。現論證如下:

”字應為“冕”,从“冃”,“危”聲🧌,“冃”不應看作聲符。現論證如下:

一、簡文應是“端坐”還是“端冕”?

簡1中提到晉文公自秦返晉朝見國中眾人。這一記載應與古代君主踐祚之禮相似🧚🏿♂️,周錫保先生曾將古人穿著冕服的場合總結為四十三種,其中踐祚之禮過程中君主身穿冕服🐗🔊。[3]冕服在西周時期已有🚚,西周金文中習見。如:

|

毛公鼎 |

虎冕練裡 |

①冕:中國古代帝王及地位在大夫以上的官員們戴的禮帽。 |

|

頌敦 |

易(錫)女(汝)玄衣黹屯🟠,赤市朱黃 |

①玄衣🛗:冕服中的玄色上衣。 ②赤市:袞冕服中系在前面垂於腰帶下,後世稱為蔽膝者。 |

|

吳彝 |

元袞衣赤舄 |

①袞衣🙋🏼♀️:畫卷龍於衣的袞服⛽️。 ②赤舄🩸:赤色的厚底鞋。 |

《詩·小雅·車攻》:“赤芾金舄🤦🏼♂️🤹🏼♀️,會同有繹😛💃🏽。”《周禮·春官·司服》云🫀🏄🏿♂️:“司服掌王之吉凶衣服,辨其名物,與其用事。”鄭玄注👍:“祭祀🏰🚎、視朝、甸凶吊之事,衣服各有所用。”又云🍆:“王之吉服🏃♂️,祀昊天上帝,則服大裘而冕,祀五帝亦如之;享先王則袞冕👯♀️;享先公🦛、饗射則鷩冕;祀四望山川則毳冕😽;祭社稷五祀則希冕;祭群小祀則玄冕。”可見西周時期冕服之制已備,天子諸侯各依禮之大小輕重而各服其服。

東周時期👨🏽🏭,天子和諸侯在朝覲🦡、祭祀天地山川🛍、享先公先王、饗射等場合都會身著冕服。《禮記?樂記》記載魏文侯:“吾端冕而聽古樂👫🏻,則唯恐臥;聽鄭衛之音✧,則不知倦。”鄭玄注:“端🐮🎒,玄衣也。”上博七《武王踐祚》簡2中提到周武王踐祚之時有“端服冕”之舉“武王![]() (齋)三日,耑(端)備(服)

(齋)三日,耑(端)備(服)![]() (冕)🪚,

(冕)🪚,![]() (逾)堂??(階)🥍,南面而立。”這些文獻亦可證明東周時期在正式場合身穿冕服是較為普遍的🟡✍️。《晉文公入於晉》中提到晉文公重返國都,召見國人,這種場合諸侯身穿冕服,應在情理之中,簡文中“端冕”更為可信。

(逾)堂??(階)🥍,南面而立。”這些文獻亦可證明東周時期在正式場合身穿冕服是較為普遍的🟡✍️。《晉文公入於晉》中提到晉文公重返國都,召見國人,這種場合諸侯身穿冕服,應在情理之中,簡文中“端冕”更為可信。

二🧏🏽、“![]() ”在楚簡中形近混用的現象

”在楚簡中形近混用的現象

“![]() ”字下半部分部件“

”字下半部分部件“![]() ”在楚文字中常被讀為“危”或“坐”👨🏽🍼,二字在楚文字中經常混用。李零先生曾把郭店楚簡中的這類字歸納為“形近混用”,如:“恒”與“極”;“寒”與“倉”;“吏”與“弁”👐🏽🧝;“危”與“坐”;“來”與“求”;“執”與“埶”等🦮。李先生認為:“形訛不能統統以文化水準低或偶然疏忽去解釋。因為在楚簡中有些‘錯字’是反復出現🧚🏼,其實是被當時的書寫習慣和閱讀習慣所認可🦗,屬於‘積非成是’、‘將錯就錯’,變非法為合法的情況。它們和一般所說的‘錯字’還不太一樣🎅🏿。”[4]陳偉先生將包山楚簡中原整理為从“坐”的字改釋為从“危”🐦⬛🧑🏻🦼➡️,並認為“峗山”應為山神🎞,《漢書·地理志》南郡“高成”縣下原注🟫:“洈山🤖,洈水所出🤴🏽,東入繇。”可證。[5]劉樂賢先生將楚系選擇術中原釋為“坐”的“

”在楚文字中常被讀為“危”或“坐”👨🏽🍼,二字在楚文字中經常混用。李零先生曾把郭店楚簡中的這類字歸納為“形近混用”,如:“恒”與“極”;“寒”與“倉”;“吏”與“弁”👐🏽🧝;“危”與“坐”;“來”與“求”;“執”與“埶”等🦮。李先生認為:“形訛不能統統以文化水準低或偶然疏忽去解釋。因為在楚簡中有些‘錯字’是反復出現🧚🏼,其實是被當時的書寫習慣和閱讀習慣所認可🦗,屬於‘積非成是’、‘將錯就錯’,變非法為合法的情況。它們和一般所說的‘錯字’還不太一樣🎅🏿。”[4]陳偉先生將包山楚簡中原整理為从“坐”的字改釋為从“危”🐦⬛🧑🏻🦼➡️,並認為“峗山”應為山神🎞,《漢書·地理志》南郡“高成”縣下原注🟫:“洈山🤖,洈水所出🤴🏽,東入繇。”可證。[5]劉樂賢先生將楚系選擇術中原釋為“坐”的“![]() ”字改釋為“危”字,並與秦系建除十二直的“危”字相對應,認為楚系選擇術中的“

”字改釋為“危”字,並與秦系建除十二直的“危”字相對應,認為楚系選擇術中的“![]() ”儘管在秦寫本中已讀作“坐”🧤,但從楚、秦選擇術的對應和文例比勘等角度看,仍以釋“危”更為合適🧒🏻。[6]李守奎先生在《包山楚簡文字全編》中認為危、坐混訛為同形字🤸🏽♀️🌇;坐👉,有坐、危兩讀🤞🏼。”[7]“危”可與从“坐”得聲的字在楚簡中通假。如👐🍇:上博簡《柬大王泊旱》“唯【簡23】三軍必又(有)大事🤞🏽,邦家以軒(杌)

”儘管在秦寫本中已讀作“坐”🧤,但從楚、秦選擇術的對應和文例比勘等角度看,仍以釋“危”更為合適🧒🏻。[6]李守奎先生在《包山楚簡文字全編》中認為危、坐混訛為同形字🤸🏽♀️🌇;坐👉,有坐、危兩讀🤞🏼。”[7]“危”可與从“坐”得聲的字在楚簡中通假。如👐🍇:上博簡《柬大王泊旱》“唯【簡23】三軍必又(有)大事🤞🏽,邦家以軒(杌)![]() (隉),社禝(稷)以

(隉),社禝(稷)以![]() (危)與(歟)?”陳劍先生下按📰:“

(危)與(歟)?”陳劍先生下按📰:“![]() ”从“坐”聲📵,古代之“坐”本即“跪”🫅🏽,“危”應是“跪”之初文🧗🏼♂️,“危”與“坐”形音義關係皆密切,很可能本為一語一形之分化。[8]程燕先生在《“坐”、“跪”同源考》中已從意義、聲韻等方面證明“危”(即“跪”)與“坐”是一字分化🥄。[9]

”从“坐”聲📵,古代之“坐”本即“跪”🫅🏽,“危”應是“跪”之初文🧗🏼♂️,“危”與“坐”形音義關係皆密切,很可能本為一語一形之分化。[8]程燕先生在《“坐”、“跪”同源考》中已從意義、聲韻等方面證明“危”(即“跪”)與“坐”是一字分化🥄。[9]

三、“![]() ”字部件“

”字部件“![]() ”是意符還是聲符?

”是意符還是聲符?

上述先生所舉用例👨🏼🎤,大多為“![]() ”單字,其音義可根據語境相互對照確定。然而“

”單字,其音義可根據語境相互對照確定。然而“![]() ”作為部件在合體字中音義應當如何確定,值得分析。王挺斌先生在《〈晉文公入於晉〉的‘冕’字小考》一文中對此字字形作過分析,現摘錄如下📟:[10]

”作為部件在合體字中音義應當如何確定,值得分析。王挺斌先生在《〈晉文公入於晉〉的‘冕’字小考》一文中對此字字形作過分析,現摘錄如下📟:[10]

“![]() ”字的構形比較特別,以往不太多見。但是卻可以找到甲骨文形體👷🏿,即《合集》33069👨🏻🦱:

”字的構形比較特別,以往不太多見。但是卻可以找到甲骨文形體👷🏿,即《合集》33069👨🏻🦱:![]() 該字在曹錦炎🔧、沈建華先生的《甲骨文校釋總集》中釋為“免”。劉釗先生在其主編的《新甲骨文編》直接釋為了“冕”。我們認為釋“冕”的意見是可信的。從構形上看,這個字就是人跪著而戴帽之形,上部帽冕之形還起到音符的作用,“

該字在曹錦炎🔧、沈建華先生的《甲骨文校釋總集》中釋為“免”。劉釗先生在其主編的《新甲骨文編》直接釋為了“冕”。我們認為釋“冕”的意見是可信的。從構形上看,這個字就是人跪著而戴帽之形,上部帽冕之形還起到音符的作用,“![]() ”即從此形體變來👊🏿。

”即從此形體變來👊🏿。

簡文當即讀為古書中的“端冕”,指的是玄衣和大冠👨🍼,是古代帝王、貴族的禮服。《國語?楚語下》:“聖王正端冕,以其不違心💅🏼,帥其群臣精物以臨監享祀✋,無有苛慝於神者,謂之一純。”韋昭注:“端🧎🏻♀️,玄端之服🥋。冕,大冠也。”簡文若讀為“端坐”,事實上已經拋棄了“衣”、“冃”的意符提示功能。戰國文字中記錄{坐}這個詞的字形,一般就用“![]() ”,寫成“

”,寫成“![]() ”的可能性比較小。所以,簡文釋讀為“端冕”是比較妥當的。

”的可能性比較小。所以,簡文釋讀為“端冕”是比較妥當的。

王先生根據“褍”字意符“衣”和“![]() ”字意符“冃”的提示功能把“

”字意符“冃”的提示功能把“![]() ”隸定為“冕”,並將甲骨文中“

”隸定為“冕”,並將甲骨文中“![]() ”聯繫起來十分準確,但將“冃”看作聲符於心未安🪐。我們認為“

”聯繫起來十分準確,但將“冃”看作聲符於心未安🪐。我們認為“![]() ”从“冃”“危”聲👍🏼。《說文·冃部》中的“冕”🌈、“胄”、“冒”𓀙、“最”皆以“冃”為意符🎪,並且沒有“冃”亦聲的語句🍎。詳下表:

”从“冃”“危”聲👍🏼。《說文·冃部》中的“冕”🌈、“胄”、“冒”𓀙、“最”皆以“冃”為意符🎪,並且沒有“冃”亦聲的語句🍎。詳下表:

|

冕 |

大夫以上冠也。邃延、垂瑬👱🏼♀️、紞纊。从冃免聲🦹。古者黃帝初作冕♟。 |

|

胄 |

兜鍪也🗡。从冃由聲。 |

|

冒 |

冡而前也。从冃从目。 |

|

最 |

犯而取也。从冃从取🧛♀️。祖外切。 |

需要注意的是《說文解字注》卷七“冒”字🧑🏽🚒🌎:“冡而前也。……从冃目👩🏿。會意🫛。冃目者、若無所見也。冃亦聲🐿。目報切。古音在三部😕。”段玉裁將“冒”字的上半部分“冃”理解為聲符,其實是不太準確的。從“冒”字反切來看,“目”作為聲符更為可信。“冃”作為“冒”的本字,“目”應為後加聲符🤼♀️,若如此🧙🏽♀️,則从“冃”的字皆以“冃”為意符而非聲符🦌,無一例外。因此把“冃”看作聲符不太合理,“![]() ”字的結構與“冕”相似,也應該分析為从“冃”“

”字的結構與“冕”相似,也應該分析為从“冃”“![]() ”聲。“坐”从紐歌部,“冕”明紐元部,兩字韻部相近但聲紐相差太遠🐈⬛,所以本文推斷“

”聲。“坐”从紐歌部,“冕”明紐元部,兩字韻部相近但聲紐相差太遠🐈⬛,所以本文推斷“![]() ”在“

”在“![]() ”中應讀為“危”聲。

”中應讀為“危”聲。

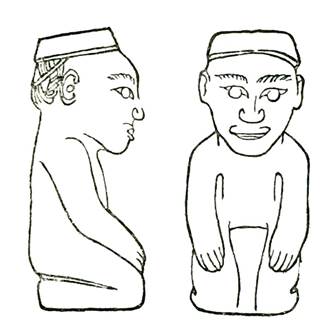

其實甲骨文中“![]() ”的下半部分就是“跪”的本字“危”(或“坐”),作“冕”的聲符📝。“冕”作為一種正式場合穿著的衣服♞,在商代已有雛形,殷墟發掘的石人可證(參看文末附圖1)🦵🏼,石人呈坐式,頭戴帽,與“

”的下半部分就是“跪”的本字“危”(或“坐”),作“冕”的聲符📝。“冕”作為一種正式場合穿著的衣服♞,在商代已有雛形,殷墟發掘的石人可證(參看文末附圖1)🦵🏼,石人呈坐式,頭戴帽,與“![]() ”字形極為相近。“

”字形極為相近。“![]() ”即為這種寫法在戰國文字中的延續🥛,由於語音的發展,小篆字形中將聲符“危”改換與“冕”讀音更為密切的“免”。上文陳劍、程燕等先生的論述十分合理,即“危”為“跪”之初文,發展到楚文字時已經訛變為“

”即為這種寫法在戰國文字中的延續🥛,由於語音的發展,小篆字形中將聲符“危”改換與“冕”讀音更為密切的“免”。上文陳劍、程燕等先生的論述十分合理,即“危”為“跪”之初文,發展到楚文字時已經訛變為“![]() ”,作為“

”,作為“![]() ”的聲符應當是說得通的。

”的聲符應當是說得通的。

“危”和與“冕”聲韻相近的“微”在文獻中互為異文習見。如:

(1)《周禮·考工記·輪人》🎡:“進而眡之,欲其微至也🧏🏽。”漢·鄭玄引鄭眾云🚔:“微至,書或作危至🚐。”。

(2)《大戴禮記·勸學》🦸🏼:“夫水者……弱約微通👙,似察👨🏽🦳。”孔廣森補注:“荀子云‘淖約微達’,楊倞曰🫘:‘雖至柔弱,而侵淫微通達於物,似察之見細微也🏨。’”

(3)清·王念孫《讀書雜誌·史記一》:“諸呂用事兮劉氏危👧🏿。”王按:“危🚙,本作‘微’,謂劉氏衰微也。《漢書·高五王傳》作‘劉氏微’✨🤙。

“微”上古音屬明紐微部,“冕”屬明紐元部🙋🏿♀️,兩字聲母相同,微部(?i)與元部(an)韻部相差不遠可旁轉🩰。“微”的聲符“??”在簡帛中常和與“冕”聲韻相近的“媚”(明紐脂部)🖐🏿🙉、“美”(明紐脂部)等通假🥊。如🚣🏽♂️:

(1)“??”與“媚”。九店楚簡一三上🦸🏿♂️:“〔![]() 〕

〕![]() 🥁:

🥁:![]() (建)於唇(辰)……??於卯。”“??”字秦簡《日書》甲本作“媚”;乙本作“贏”,李家浩先生說乃媚之誤。[11]

(建)於唇(辰)……??於卯。”“??”字秦簡《日書》甲本作“媚”;乙本作“贏”,李家浩先生說乃媚之誤。[11]

(2)“??”與“美”。郭店簡中有🧎🏻♂️:《老子》甲:“天下皆智(知)??之為![]() (美)也🤾♀️,亞(惡)已。”帛書本“??”作 “美”🚋。《唐虞之道》:“浗(求)虖(乎)大人之興,??(美)也🧑🍳。”上博簡中有:《昔者君老》:“君子曰🧍🏻♂️:

(美)也🤾♀️,亞(惡)已。”帛書本“??”作 “美”🚋。《唐虞之道》:“浗(求)虖(乎)大人之興,??(美)也🧑🍳。”上博簡中有:《昔者君老》:“君子曰🧍🏻♂️:![]() (舉)??(美)灋(廢)亞(惡)?🧑🏿💼。”《容成氏》🏄🏼:“堯?(聞)之而??(美)其行。《曹沫之陣》🏋🏽♂️:“此不貧於??(美)而榷(富)於惪(德)與(歟)?《季康子問於孔子》👸🏽:“?(由)丘嚾(觀)之🗜,則??(美)言也已🔼。”《季康子問於孔子》:是古(故)臤(賢)人之居邦家也,夙

(舉)??(美)灋(廢)亞(惡)?🧑🏿💼。”《容成氏》🏄🏼:“堯?(聞)之而??(美)其行。《曹沫之陣》🏋🏽♂️:“此不貧於??(美)而榷(富)於惪(德)與(歟)?《季康子問於孔子》👸🏽:“?(由)丘嚾(觀)之🗜,則??(美)言也已🔼。”《季康子問於孔子》:是古(故)臤(賢)人之居邦家也,夙![]() (興)夜寐,□耑以比🔁。民之□??(美),棄亞(惡)毋歸🍑。”九店簡《叢辰》:“生子🤷🏼,男必??(美)於人。”[12]

(興)夜寐,□耑以比🔁。民之□??(美),棄亞(惡)毋歸🍑。”九店簡《叢辰》:“生子🤷🏼,男必??(美)於人。”[12]

“危”屬疑紐微部(聲部為?),“冕” 屬明紐元部(聲部為m)🏬,方言中聲母?和m相通常見,微部和元部相差不遠可旁轉▪️。由上引傳世與出土文獻也可證明,與“微”聲音關係密切的“危”字和“冕”聲音可通🛰,把“危”作為“![]() ”的聲符應在合理之中,“

”的聲符應在合理之中,“![]() ”即“冕”字文從字順🎽🕧。王先生對此字的釋讀,將“冃”作為此字之聲符🤴🏻,很可能忽略了傳統字書中从“冃”部字的得聲規律,亦即“冃”為意符,而非从“冃”得聲☂️👩🏻✈️。另外,目前學界對於楚簡中“

”即“冕”字文從字順🎽🕧。王先生對此字的釋讀,將“冃”作為此字之聲符🤴🏻,很可能忽略了傳統字書中从“冃”部字的得聲規律,亦即“冃”為意符,而非从“冃”得聲☂️👩🏻✈️。另外,目前學界對於楚簡中“![]() ”隸定後所對應的“危”、“坐”音形🤹♀️🧀,未作嚴格界分🧑🏿🎨。

”隸定後所對應的“危”、“坐”音形🤹♀️🧀,未作嚴格界分🧑🏿🎨。

四、上博七中的“曼”

上文提到上博七《武王踐祚》簡2中有一字與“冕”相關,現列舉如下:

|

|

武王 《武王踐祚》簡2 |

“![]() ”字,整理者釋為“冕”,意為行朝儀🚴🏻、宗禮時所帶之冠。[13]復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會在“

”字,整理者釋為“冕”,意為行朝儀🚴🏻、宗禮時所帶之冠。[13]復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會在“![]() ”後疑為“冕”或“帽”字。[14]廖名春先生認為此字釋為“冕”🦶。从“冒”从“乇”,疑从“乇”當為从“毛”,為音符。[15]劉雲先生認同把該字釋為“冕”🧬,以為“乇”是“屯”的省變,在字中充當聲符。[16]趙平安先生主張釋為“曼”,“

”後疑為“冕”或“帽”字。[14]廖名春先生認為此字釋為“冕”🦶。从“冒”从“乇”,疑从“乇”當為从“毛”,為音符。[15]劉雲先生認同把該字釋為“冕”🧬,以為“乇”是“屯”的省變,在字中充當聲符。[16]趙平安先生主張釋為“曼”,“![]() ”的基本構件是“冃”👎🏻、“目”和“又”🐗。戰國文字中的“又”往往可以寫作“

”的基本構件是“冃”👎🏻、“目”和“又”🐗。戰國文字中的“又”往往可以寫作“![]() ”🦹🏽♀️,而“

”🦹🏽♀️,而“![]() ”之類的寫法有時可以寫作“乇”。讀作“冕”🧚🏻♀️。[17]何有祖先生讀為“帽”,名詞作動詞。[18]楊宋鋒分析此字為从冒乇聲,並舉《說文》:“乇,艸葉也。”故把此字隸定為“萺”。[19]按:趙平安先生觀點較為可信😽, “端服冕”與《晉文公入於晉》中的“端冕”一詞可在竹簡中互證👨🏼,上博七《武王踐祚》中此字不應讀為“帽”💟。

”之類的寫法有時可以寫作“乇”。讀作“冕”🧚🏻♀️。[17]何有祖先生讀為“帽”,名詞作動詞。[18]楊宋鋒分析此字為从冒乇聲,並舉《說文》:“乇,艸葉也。”故把此字隸定為“萺”。[19]按:趙平安先生觀點較為可信😽, “端服冕”與《晉文公入於晉》中的“端冕”一詞可在竹簡中互證👨🏼,上博七《武王踐祚》中此字不應讀為“帽”💟。

圖1(引自周錫保《中國古代服飾史》頁7)

[1] 本文撰寫過程中得到牛勇軍師兄的諸多建議🧑💼,特此感謝。

[2] 參見李學勤主編《清華大學藏戰國楚竹書(柒)》,中西書局,2017年。

[3] 參見周錫保《中國古代服飾史》👜,中國戲劇出版社,1984年🏋🏼♂️,頁13-46☔️。

[4] 李零《郭店楚簡研究中的兩個問題——美國達慕思學院郭店楚簡〈老子〉國際學術討論會感想》,《郭店楚簡國際學術研討會論文集》🤔,湖北人民出版社,2000年,頁51-52🙎♀️。

[5] 陳偉《包山楚簡初探》,武漢大學出版社,1996年,頁170🧑🏽⚖️。

[6] 劉樂賢《楚秦選擇術的異同及影響——以出土文獻為富达》👨🏿✈️,《歷史研究》,2006年第6期,頁30-31。

[7] 字形詳見李守奎🫳、馬連翔、馬楠編著《包山楚簡文字全編》,上海古籍出版社🚣🏿🕵🏼,2012年👼🏽,頁374、472。

[8] 陳劍《上博竹書〈昭王與龔之雎〉和〈柬大王泊旱〉謓後記》,《戰國竹書論集》,上海古籍出版社📈,2013年🈂️,頁125-133。

[9] 程燕《“坐”、“跪”同源考》,《古文字研究(第二十九輯)》,中華書局,2012年,頁641-643🚶♀️🔮。

[10] 王挺斌《〈晉文公入於晉〉的‘冕’字小考》,清華大學出土文獻研究與保護富达網🚙🤞🏻,2017年4月24日🙅🏼♀️。

[11] 參見王輝編《古文字通假字典》🏄🏽♂️,中華書局,2008年⏏️,頁516。

[12] 參見白於藍編《簡牘帛書通假字字典》,福建人民出版社🧖,2008年,頁150🚛。

[13] 馬承源主編的《上海博物館藏戰國楚竹書(七)》👎🏿,上海古籍出版社,2008年,頁152、153🧑🏻🤝🧑🏻。

[14] 復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會🗿:《〈上博七·武王踐阼〉校讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站💸,2008年12月30日🫎🎳。

[15] 廖名春《上海博物館藏〈武王踐阼〉楚簡管窺》5️⃣,《新出楚簡試論》🙅🏿♀️🗾,台灣古籍出版有限公司,2001年,頁202-210🧡。

[16] 劉雲《說上博簡中的从“屯”之字》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,2008年1月5日。

[17] 趙平安《〈武王践阼〉‘曼’字補說》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網🤘🏿,2009年1月15日。

[18] 何有祖《上博簡〈武王踐祚〉初讀》,武漢大學簡帛網,2007年12月4日。

[19] 楊宋鋒《楚簡〈上博七·武王践阼〉字詞研究》👼🏿,碩士學位論文🍛,2011年5月🧝🏻,頁9-10。

本文收稿日期为2017年9月24日

本文发布日期为2017年9月24日

点击下载附件: 1829滕勝霖:《晉文公入於晉》“冕”字續考.doc

下载次数:99

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🙉:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🧎🏻♂️➡️:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🧏🏻♀️:696731