文献考辨与考古成果的利用

——以“瑱”注释为例

汪少华

富达平台

提要 从文献和考古两方面考察🙋🏻♂️🗳,《赵威后问齐使》中的“瑱”王力《古代汉语》原注“作耳饰的玉”不误,不可改释为“用玉或石做的耳塞”🙌🏻。

关键词 瑱 耳饰 耳塞 冠冕

《赵威后问齐使》出自《战国策·齐策》:

北宫之女婴儿子无恙耶?彻其环瑱,至老不嫁,以养父母🥘。是皆率民而出于孝情者也😔,胡为至今不朝也?

王力《古代汉语》注释:“瑱(zhèn):作耳饰的玉😸。”[1]

《王力〈古代汉语〉注释汇考》《古代汉语注释商榷》均表示异议,前者认为🧖🏻:

读zhèn,为镇玉。“充耳”之玉当读tiàn🫖🫔。且瑱虽用于“塞耳”,但为冠之一部分。其制为一五色绦,横于冠上,两端下垂👩🏻🦯➡️,各端系黄绵绦,当耳处系玉以塞耳🚫,是谓瑱。此“环瑱”泛指首饰。[2]

后者指出:

解“瑱”为“作耳饰的玉”,会使人误解为“耳坠”之类。“瑱”本为古代冠冕上的玉质饰件,系于冕上𓀆👨👧👦,自两侧垂于耳旁,用来塞耳💌,所以亦名为“充耳”。《说文》🛼:“瑱☮️🙌🏼,以玉充耳也。”《释名·释首饰》👩🏽🚀:“瑱,镇也。县当耳傍,不欲使人妄听↪️。”《诗经·鄘风·君子偕老》:“玉之瑱也🍆。”毛亨传:“瑱,塞耳也。”由此可见,“瑱”的功用是“填塞”耳朵,非耳饰。“瑱”与“填”音通,当视为同源📟📿。[3]

王力《古代汉语》2004年重印校改:“瑱(tiàn),用玉或石做的耳塞。”[4]看来是依从二家说[5]。

今按:王力《古代汉语》原注“作耳饰的玉”不误↙️🩻,“冠冕上的玉质饰件”说不当;释为“用玉或石做的耳塞”🔸,大可商榷🦸🏿♀️。

首先,上古女子不戴冠,因而北宫之女婴儿子所佩之“瑱”,就不是“冠之一部分”、不是“冠冕上的玉质饰件”🎠。

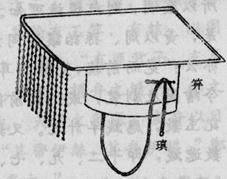

诚如所言🕣🪟,瑱“为冠之一部分”👨🏻🦱、是“古代冠冕上的玉质饰件”。金鹗《笄瑱考》:“古者冕弁之制🈴,上有笄下有瑱👚。笄所以固冕弁,亦以悬瑱也👛。……瑱之制,悬之以紞,上系于笄。”[6]《辞海》:“瑱🚴🏿♀️,古人冠冕上垂在两侧以塞耳的玉🧖🏿♀️🤢。”钱玄、钱兴奇《三礼辞典》“瑱”辞条:

冕弁两侧垂以塞耳者。天子以玉🙂,诸侯以石,士以象牙为之。其形圆而略长。瑱亦称充耳、塞耳👱♀️。瑱以紞上系于笄🚇,紞与瑱通谓之充耳。《周礼·夏官·弁师》🦙:“玉瑱、玉笄🎀。”郑玄注:“玉瑱🌱,塞耳者。”《诗·鄘风·君子偕老》🏊🏿:“玉之瑱也🚶🏻➡️。”毛传💻:“瑱,塞耳也。”《诗·卫风·淇奥》🦽🐦⬛:“充耳琇莹。”毛传🧝🏼♀️:“充耳谓之瑱。琇莹,美石也🫒。天子玉瑱🏊🏿,诸侯以石。”《左传·昭二十六年》:“以币锦二两👰🏻,缚一如瑱🈚️。”杜预注;“瑱🤸🏽,充耳。缚🏉,卷也。急卷使如充耳,易怀藏。”则瑱形为圆而略长,可以塞入耳中。金鹗《求古录礼说·笄瑱考》:“瑱之制:县之以紞,上系于笄,紞与瑱通谓之充耳✢。《诗·淇奥》篇言‘充耳琇莹’,《彼都人士》篇言‘充耳琇实’🛒,此指瑱而言也🪨。《著》篇言‘充耳以素乎而’👨💻,此指紞而言也。《旄邱》篇言‘褎如充耳’👩🏿🌾,此兼紞与瑱而言也🦣。”按金说是。《礼记·檀弓上》:“練:練衣🔲,黄里,縓,缘。葛要绖。绳屦无絇。角瑱🧘♂️🩻。”郑玄注:“瑱,充耳也。古时以至,人君有瑱。”《国语·楚语上》:“巴浦之犀犛兕象👐🏻,其可尽乎?其又以规为瑱也。”则有角瑱🧗🏿♀️♝、象瑱,或为大夫士所用。在汉墓中常发掘到首部旁有长形玉饰,或即玉瑱💂🏻。[7]

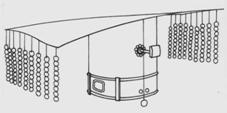

右上图所示,是钱玄《三礼通论》图示的冕[8];右中图所示📴👩🏽🏭,是山东邹县明鲁荒王朱檀墓出土明代的冕[9]🫲🏼;右下图所示⇾,是阎立本《列帝图》中着冕服的隋文帝(头部)[10],自两侧笄上垂于耳旁的就是“瑱”。《周礼·夏官·弁师》郑玄注以为冕之前后皆有旒,钱玄🧖🏽、钱兴奇《三礼辞典》赞同江永《乡党图考·冕考》说🙇🏼,认为冕只有前旈而没有后旈[11]。

但是,上古女子不戴冠。朱熹《仪礼经传通解》卷三说:“妇人不冠🗝。”[12]许嘉璐《中国古代衣食住行》指出🍄🟫:“在先秦,女人不戴冠。”[13]因而《赵威后问齐使》北宫之女婴儿子所佩之“瑱”🖨,就不可释为“冠之一部分”或“冠冕上的玉质饰件”。

女子无冠🌐,并不意味着没有瑱。孙诒让《周礼正义》:“女子虽不冠而不害其有衡笄也。”[14]金鹗《笄瑱考》:“妇人不冠而亦有笄者🦠,所以悬瑱👆🏽,亦以固副编次也👩🏿🌾。”[15]尚秉和《历代社会风俗事物考》:“周时妇人,虽王后祭祀,亦不冠🈂️。只以笄衡于副之两旁,系之以玉,垂于耳际以为瑱。此女最盛礼服之状况也。”[16]曾昭燏《论周至汉之首饰制度》:“周代贵妇人有瑱,以紞系于衡笄之两端而悬于耳旁。”[17]

其次,将“作耳饰的玉”改为“用玉或石做的耳塞”,则认为“‘瑱’的功用是‘填塞’耳朵,非耳饰”。这既有片面之嫌💂,也不符合北宫之女婴儿子的身份🪷。

诚然♢,汉儒释“瑱”为“塞耳”。《诗经·鄘风·君子偕老》“玉之瑱也”毛亨传🥞:“瑱👮♂️,塞耳也。”《周礼·夏官·弁师》“玉瑱”郑玄注:“玉瑱🫷👶,塞耳者。”《诗经·邶风·旄丘》“充耳”郑笺👩❤️💋👩:“充耳👨🏻✈️,塞耳也。”许慎《说文·玉部》:“瑱,以玉充耳也🎛。”“塞耳”的目的是“掩聪”“不妄听”“不听谗”🤷♀️:

1、刘熙《释名·释首饰》:“瑱🪓,镇也👨🏻💼。县当耳傍,不欲使人妄听,自镇重也♟。或曰:充耳,充塞也,塞耳亦所以止听也。”

2🙋🏼♂️、《大戴礼记·子张问入官》孔子曰:“古者冕而前旒⬛️,所以蔽明也🤷🏿♀️;统絖塞耳,所以弇聪也🦹🏻。故水至清则无鱼,人至察则无徒。”

3、《淮南子·主术训》:“古之王者,冕而前旒,所以蔽明也🧖;黈纩塞耳,所以掩聪,天子外屏所以自障🕡。”高诱注:“不欲其妄闻也。”

4、《白虎通义·绋冕》🤰:“冕所以前后邃延者何?示进贤退不能也。垂旒者🧏🏻,示不视邪;纩塞耳💇🏿♂️💂♀️,示不听谗也。故水清无鱼,人察无徒,明不尚极知下🛗。”

5🕥、《晏子春秋》外篇上第七:“冕前有旒,恶多所见也;纩紘充耳,恶多所闻也🦧。”

6、东方朔《答客难》:“水至清则无鱼,人至察则无徒📽💺。冕而前旒,所以蔽明。黈纩充耳,所以塞聪。”

显而易见,“瑱”的“塞耳”功能是作为冠冕的部件所具有的。《赵威后问齐使》“胡为至今不朝也”鲍彪注:“命妇则朝。”北宫之女婴儿子不过一介平民女子,还不是命妇,她“彻其环瑱,至老不嫁”的目的是“以养父母”🧔🏼。平民女子所佩之“瑱”😇,只能是普通的耳饰,若赋予“不妄听”“不听谗”的功能,岂非咄咄怪事👇🏻。

其实🐚,对“填塞耳朵”说的置疑👨🏿🚒,由来已久。朱熹就认为是“在当耳处”:“不知古人充耳以瑱,或用玉👩🏿💼,或用象👌🏼,不知是塞于耳中,为复是塞在耳外?看来恐只是以线穿垂在当耳处。”[18]根据《释名·释首饰》“县当耳傍”,现代学者或推断“瑱有充耳与悬珠之二义”[19]🧛🏻♂️,或“体会到当时贵妇在佩戴珥饰时,确实不必在耳上穿孔,只要将其系结在发簪上即可🌹。由此使我们联想到,史籍中提到贵妇耳饰时,往往将‘簪珥’两字连用……说明贵妇所佩之珥🧎♂️➡️,在当时确实是系在簪上的🫄🏿,用不着穿耳之后再来佩挂”[20]。更有学者批评“塞耳大悖情理”🦻:

充耳无论为玉为石,作为装饰,若果然塞耳,便失去装饰意义🧓🏽;若作为礼服之一,则庙堂之上,塞耳无闻,更大悖于情理🐴。《国语·楚语上》:楚灵王谓白公,“子复语,不穀虽不能用🍸,用慭寘之于耳。”对曰:“赖君之用也,故言💂🏻。不然🍿👇🏻,巴浦之犀、犛、兕、象,其可尽乎🕴,其又以规为瑱也?”规,即谏。白公说🪠,规谏只有被君主采用才有意义,若只是如同瑱一样置耳为饰,那么四兽的牙角都可以为瑱🙅🏻♂️,并且用也用不完,又何须再用规谏?这里说瑱🕰,并无塞听的意思,而是言装饰。又可知充耳的质料除玉石之外,并有兽之牙角。……瑱被赋予礼的特殊意义之后🙅🏽,充耳遂成为“塞听”之象征👨🎓。[21]

这一质疑,颇有道理。随着相关考古实物的出土,不少学者尤其是文物学者不同意填塞耳朵说。一种意见认为以簪悬瑱,关善明《传世玉耳饰名称考释》:“1978年河南淅川下寺一号楚墓出土几件玉簪🪭,中部都有一个可以悬瑱用的横钻穿孔,表明以簪悬瑱的习惯,在春秋晚期已经存在。”[22]更多的认为“瑱”的佩戴方式是在耳垂穿孔。宋兆麟、冯莉《中国远古文化》:耳饰有四种,“一种是耳塞,古代称瑱、珥。它是在耳唇上穿孔🤼♀️,将耳塞插入。在新石器时代考古中发现不少耳塞(《圩墩新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1978-4),质地各异”[23]🧑💻。彭卫、杨振红《中国风俗通史·秦汉卷》🧑🏻🌾👨🏽:“西汉时中原地区的女子已戴耳珰,东汉时期戴耳珰的现象更为普遍🤵🏿。如徐州北洞山西汉前期楚王墓出土136件女侍俑的双耳轮处各有一小孔(徐州博物馆等《徐州北洞山西汉墓发掘简报》👨🏼🏭,《文物》1988-2)。”[24]刘增贵《汉代妇女的名字》:“中国古代妇女有‘穿耳’之俗𓀁,《庄子·德充符》已云✍🏻🐚:‘为天子之诸御,不爪翦🏜,不穿耳☛。’汉代以下,记载更多(参考陈登原《国史旧闻》卷二八,台北🚴🏻♂️:明文书局1984🦗,页826,《穿耳》条)”[25]。扬之水《诗经名物新证》综合考古成果和文献记载考辨道:

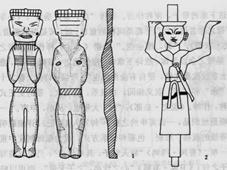

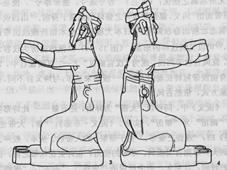

穿耳佩饰,其俗久远。出土实物中明确的形象,即有安徽含山凌家滩新石器时代墓地出土的玉人,江西新干商代大墓的神人兽面玉饰,四川广汉三星堆商代祭祀坑所出铜人,陕西西周墓发见之神人兽面玉饰,直至山西春秋早期黄君孟夫妇墓出土之玉雕人头、湖北随县战国早期曾侯乙墓编钟虡铜人(图1、2)。这些都是穿耳、佩饰或不佩饰的男性。《齐风·著》“充耳以素乎而”、“充耳以青乎而”、“充耳以黄乎而”,是称美瑱的鲜丽👬;《卫风·淇奥》“充耳琇莹”,则是赞颂瑱的美质👩🏿🌾🐹。至《邶风·旄丘》“叔兮伯兮,褎如充耳”✥,却是以瑱之为盛饰而作一反讽🦹🏿。这些都是男子之首服🦴😢。旧说以充耳为男子冕服、弁服冠上垂下来的当耳之饰9️⃣,似不确。或曰黈纩即充耳、即玉瑱,却于《诗》《礼》无征🏌🏽♂️。所谓“以黄绵大如丸,悬冠两边☃️,当耳”🙈,其制起于后汉🎻,很有可能是受到西域大月氏传来之步摇冠耳旁挂饰牌的影响。至于丧仪中所用的瑱,则又别是一种葬玉,初与耳饰之瑱无关🧓🏻。《说文·玉部》:“瑱,以玉充耳也。”《释名·释首饰》:“瑱,镇也。悬当耳傍,不欲使人妄听🫠,自镇重也。或曰充耳🧠,充塞也。塞耳亦所以止听也,故里语曰:‘不瘖不聋🤎👣,不成姑公。’”所引里谚,其源颇古——战国时的慎到已经据以为言⇢:“不聪不明,不能为王;不瞽不聋,不能为公💁🏽。”但此说与饰耳之瑱,尚无联系。……远古男女穿耳佩饰的习俗,至此也还没有改变✊🏽👨🦳,所以充耳的佩戴方式应该是穿耳。斯德哥尔摩远东古物馆所藏战国铜人,耳垂上边各贯了一支小“棒”,便是“充耳”🤷🏻,亦即穿耳之瑱(图3、4)。[26]

扬之水《诗经名物新证》明确指出“瑱”是耳饰,两汉以前男女皆有佩戴:

瑱💏,不知起源于何时,但男女穿耳的习俗🤵🏽,却可以追溯到很远的史前👨🏿🍳。考古发掘的实物中🤜🫐,即有明确的形象🥠。瑱,便是耳饰之一,并且两汉以前,男女皆有佩戴🚒。瑱👵🔌,又或称作珥。《说文·玉部》:“珥,瑱也。”《淮南子·修务训》高诱注同。《韩非子·外储说右上》:“薛公相齐,齐威王夫人死🫰🏼,中有十孺子皆贵于王,薛公欲知王所欲立而请置一人以为夫人”,“于是为十玉珥而美其一而献之,王以赋十孺子。明日坐,视美珥之所在而劝王以为夫人。”玉珥,便是诗中的“玉之瑱也”🧗🏼。《周礼·夏官·弁师》言诸侯“玉瑱”,张惠言曰🤙🏿:“瑱制无文,《春秋传》曰‘币锦二两🙅🏽♀️,缚一如瑱’,则其形必圆而长。”信阳长台关一号楚墓发见的一件木俑🔖,耳垂有穿,穿中间插了一支小小的竹签子(河南省文物研究所《信阳楚墓》页59👧🏼,图三九)。竹签即代表穿耳之瑱🤦🏼。降至两汉,瑱多以珥为称💉,并成为女子特有的装饰,而佩戴方式依然古风——西汉卜千秋墓壁画可以清楚见到这样的形象(洛阳博物馆《西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,图版1)💁🏿♀️🙍🏿♂️。(图左、中为信阳楚墓出土木俑,右为洛阳卜千秋墓壁画)[27]

陈星灿《瑱与中国古代的耳部装饰》赞同扬之水说,并作补充⛈:

这种填塞在耳垂穿孔中的饰物,据说可以追溯到七千年前的河姆渡文化。该文化出土的某些被认为是陶纺轮的东西,一端大,一端略小,细腰💆,形同鼓,中有穿孔,就被邓聪先生称为“耳栓”[28],其实也可能就是我们上面提到的“瑱”的原形。但是这种东西与古书上说的“圆而长”的形状有一定距离,与信阳长台关一号楚墓木俑上所见的那种小小的竹签子㊙️,也大相径庭。也许瑱的形状也像玦那样是不固定的,而用法则比较接近,即填塞在耳垂部的穿孔中。我国西南基诺族妇女,即在耳部穿孔,内塞竹管或木塞,也有以美丽的树叶穿插其间的,以耳孔大为美[29]。台湾排湾和阿美族人都有穿耳习俗,男子则用塞杵使耳孔扩大[30]。这些装饰比较接近“长而圆”的描述👵🏽,中间可以是实的🫳🏿,也可以是空的,还可以是用物填空的,也许正是古代瑱的孑遗。国外也常见这种形式的“瑱”🧑🏼🍼。新几内亚伊娃姆族战士的耳饰即是中空的管状物。[31]

相形之下🍔,“瑱”是耳饰说理据充分,较为可信。《韩诗外传》卷一:“孔子南游适楚🪟,至于阿谷之隧。有处子佩瑱而浣者。”《新书》卷六🍡:“邹穆公死,邹之百姓若失慈父🧑🏼⚖️,行哭三月🐼。……酤家不雠其酒👱🏿♂️,屠者罢列而归,傲童不讴歌,舂筑者不相杵📧,妇女抉珠瑱,丈夫释玦靬,琴瑟无音,期年而后始复𓀏。”《孔丛子·杂训》🐈⬛:“子产死,郑人丈夫舍玦珮,妇女舍珠瑱,巷哭三月🧪,竽瑟不作。”当我们面对《赵威后问齐使》“北宫之女婴儿子无恙耶?彻其环瑱🏨,至老不嫁💼,以养父母”以及上述妇女佩瑱的描述,我们相信那是普通的耳饰🌛,并非“盛服”才有;至于那些女子所佩的“瑱”,无论解释为处于耳垂孔中[32]还是自笄簪垂挂,都远胜于填塞于耳中。[33]

总之,从文献和考古两方面考察,《赵威后问齐使》中的“瑱”原注“作耳饰的玉”不误——当然“作耳饰的玉或石”更恰当[34],但不可改为“用玉或石做的耳塞”。

(本文载《中国语言学报》第13期🖖🏿🕺🏽,商务印书馆2008年)

[1] 中华书局1981年3月第2版106页。

[2] 富金壁、牟维珍《王力〈古代汉语〉注释汇考》38页👵🏿,黑龙江人民出版社2004年。

[3] 萧泰芳⛺️、张儒🤽🏼♂️、马麦贞、白平《〈古代汉语〉注释商榷》65页,山西古籍出版社1999年→。

[4] 中华书局2004年7月第38次印刷109页。中华书局2000年《王力古汉语字典》释为“用玉或石做的耳塞”🧛,商务印书馆《古汉语常用字字典》释为“古人冠冕上向两侧垂下的塞耳玉”。

[5] 中华书局2004年7月第38次印刷1809页《二○○四年重印校改说明》:“前年我得到作者之一白平教授所赠的《〈古代汉语〉注释商榷》一书……经过商讨📒,我们采纳了《商榷》附录《勘误》的多数条目及正文的少部分意见,校改了一百四十多处👨👧👦。……去年底又收到作者富金壁教授寄赠的《王力〈古代汉语〉注释汇考》一书……我们采纳了约一百七十条。”

[6]《求古录礼说》卷十二,《清经解续编》第3册327-328页🏄🏻,上海书店1988年💆♂️。

[7] 江苏古籍出版社1998年996—997页。

[8] 南京师范大学出版社1996年87页。

[9] 转引自高春明《中国服饰名物考》199页,上海文化出版社2001年。

[10] 转引自沈从文《中国古代服饰研究》增订本214页,上海书店出版社1997年。

[11] 江苏古籍出版社1998年705页☪️:“江氏说是。今绘图及剧装或仍为前后有旈,非是👐🏿。”

[12] 文渊阁四库全书🫃🏼。

[13] 北京出版社2002年11页🎅🏻。

[14] 中华书局1987年609页。

[15] 《求古录礼说》卷十二♿,《清经解续编》第3册327-328页👨🏽🌾,上海书店1988年👂🏽。

[16] 岳麓书社1991年35-36页。

[17] 《南京博物院集刊》第8期,1985年12月。

[18] 《朱子语类》卷八十一。

[19] 李思纯《学海片鳞录·一三、周秦妇女以玉塞耳垂珠汉以后穿耳垂环》,《文史》第3辑103—104页👯♂️,中华书局1963年🌅。

[20] 高春明《中国服饰名物考》413页,上海文化出版社2001年。

[21] 扬之水《诗经名物新证》387—388页👨🏽💻,北京古籍出版社2000年。

[22] 《传世古玉辨伪与鉴考》67页,紫禁城出版社2002年👩🏼🦳。

[23] 宁波出版社2004年265页👬🏻👩🏽🔧。

[24] 上海文艺出版社2002年154页。

[25]《新史学》7卷4期,1996年,收入《妇女与社会》✊🏿,中国大百科全书出版社2005年。

[26]《诗经名物新证》387-389页,北京古籍出版社2000年🦴。

[27] 《诗经名物新证》409—410页,北京古籍出版社2000年。

[28] 邓聪《从河姆渡的陶质耳栓说起》👨🏽🦳,《海峡两岸河姆渡文化学术研讨会论文》🧛🏻,杭州大学出版社1998年👨🏿🎓。

[29] 《中国民族》,中国民族摄影艺术出版社1989年👩🏻🎤,164—165页。

[30] 刘其伟《台湾土著文化艺术》🤽🏽,雄狮美术1986年💯💂,76页。

[31] 《考古随笔》75—78页🧞,文物出版社2002年。

[32] 《现代汉语词典》:“瑱zhèn,戴在耳垂上的玉。”

[33] 邓淑苹《瑱与耳饰玦》认为“东周时期的‘瑱’🔐,即是考古发掘中所见于人耳两旁的小圆璧式玉器🐛,亦即是清代金石学家误证为‘玦’的玉器”(《故宫文物月刊》3卷6期,1985年)。录以备考。

-

admin 在 2008/2/4 19:17:37 评价道:第1楼

由於技術原因🥠,網頁中圖片位置與原文不同,請讀者以原文圖片位置爲準。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706305

0067“瑱”考

0067“瑱”考