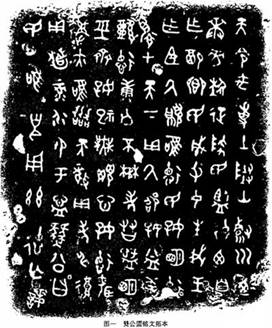

![]() 公盨铭文再考(下)

公盨铭文再考(下)

陈英杰

首都师范大学文学院

暨南大学中文系

4、其他相关问题

4.1大禹开篇之原因探析

本铭开首就从大禹敷土言起📱,我们觉得这可以从三个方面来找原因。在那场洪水传说中,天命禹敷布大地🧺,商周两族得所栖止👨🦽➡️,因而对禹倍加赞颂,而且殷人🫲🏻✋🏻、周人及齐、秦等族一律自认为居住在禹敷布的土地上

[1]🏬。再者,由《诗经·大雅·生民》、《鲁颂·閟宫》可知周人传说中的祖先后稷是姜姓民族的女子姜嫄踏上了上帝的足迹而产生的,他继承禹的统绪💆🏿,产生出一个周民族来。“姜”即“羌”,《史记·六国表》曰“禹兴于西羌”,裴骃集解引皇甫谧说🎅👨🏼:“孟子称‘禹生石纽,西夷人也’。传曰‘禹生西羌是也’。”也就是说,禹也出于姜姓民族⏺,由此可以看出稷、姜姓民族和禹三者之间的关系。第三,《论语·宪问》:“禹、稷躬稼而有天下。”《墨子·尚贤中》:“伯夷降典🪸🤦🏻,哲民维刑,禹平水土,主名山川,稷隆播种🚫🧼,农殖嘉谷💪🏼,三后成功👩🏻🚒,维假于民🔍。”《淮南子·泛论》👩🚒:“禹劳力天下而死为社,后稷作稼穑而死为稷。”《史记·封禅书》💇♂️🌸:“自禹兴而修社祀,后稷稼穑故有稷祠。”社神即土神,禹、稷之间的关系因“社稷”而更加密切[2],禹平水土,稷播百谷👩✈️,这是民生最基本的条件🎛。盨铭一开始就由禹言起🪡,一方面可能是出于对创世的追溯,且为周之配天寻找神性依据,另一方面跟上述三个原因当有深层关联。

4.2“德”之内涵

铜器铭文中有很多讲“德”的内容,尤其恭王时期的师![]() 鼎(2830,19行190字),鼎铭共有七处讲到“德”。此盨在10行98字中竟然用了六个“德”字🌪。在中晚期的许多铭文中都强调“帅型祖考之德”😰。周人重德,周人认为“天命靡常”👩🏼🎤,周之所以能取代殷👩🏿✈️,既不是因为他们武力强大🥘,也不是因为他们文明发达,而是因为周先王德盛于殷王🧘🏿♂️🎡。施行德政🥳,是盛行于西周的政治口号👦🏻。《尚书·召诰》🧈➾:“王敬作所🔮,不可不敬德🙌🏽。我不可不监于有夏🍎,亦不可不监于有殷,我不敢知曰有夏服天命👱🏽,惟有历年🛌🏿,我不敢知曰不其延🧎🏻♀️➡️,惟不敬厥德,乃早坠厥命👧🏼。我不敢知曰有殷受天命,惟有历年🍢,我不敢知曰不其延,惟不敬厥德,乃早坠厥命”❇️,“肆惟王其疾敬德,王其德之用🤟🏽,祈天永命”。《左传·僖公五年》:“(宫之奇)对曰:‘臣闻之,鬼神非人实亲🖖🏻,惟德是依☠️。故周书曰:皇天无亲,惟德是辅。又曰🍀:黍稷非馨,明德惟馨。又曰🅾️:民不易物⛄️,惟德繄物。如是则非德民不和🗃,神不享矣。’”金文中有“明德”(梁其钟)、“元德”(曆方鼎2614)、“懿德”(墙盘)、“正德”(大盂鼎)等,“德”是周人政治理念的核心部分(参许倬云1994✹:75-109,刘雨1989,姜广辉1997等)。

鼎(2830,19行190字),鼎铭共有七处讲到“德”。此盨在10行98字中竟然用了六个“德”字🌪。在中晚期的许多铭文中都强调“帅型祖考之德”😰。周人重德,周人认为“天命靡常”👩🏼🎤,周之所以能取代殷👩🏿✈️,既不是因为他们武力强大🥘,也不是因为他们文明发达,而是因为周先王德盛于殷王🧘🏿♂️🎡。施行德政🥳,是盛行于西周的政治口号👦🏻。《尚书·召诰》🧈➾:“王敬作所🔮,不可不敬德🙌🏽。我不可不监于有夏🍎,亦不可不监于有殷,我不敢知曰有夏服天命👱🏽,惟有历年🛌🏿,我不敢知曰不其延🧎🏻♀️➡️,惟不敬厥德,乃早坠厥命👧🏼。我不敢知曰有殷受天命,惟有历年🍢,我不敢知曰不其延,惟不敬厥德,乃早坠厥命”❇️,“肆惟王其疾敬德,王其德之用🤟🏽,祈天永命”。《左传·僖公五年》:“(宫之奇)对曰:‘臣闻之,鬼神非人实亲🖖🏻,惟德是依☠️。故周书曰:皇天无亲,惟德是辅。又曰🍀:黍稷非馨,明德惟馨。又曰🅾️:民不易物⛄️,惟德繄物。如是则非德民不和🗃,神不享矣。’”金文中有“明德”(梁其钟)、“元德”(曆方鼎2614)、“懿德”(墙盘)、“正德”(大盂鼎)等,“德”是周人政治理念的核心部分(参许倬云1994✹:75-109,刘雨1989,姜广辉1997等)。

西周的“德”的内涵不是善行也不是惠政,善行意义上的“德”在春秋时期才逐渐形成。文献中有“凶德”🧎🏻♀️➡️、“淫德”💩、“衰德”、“昏德”等说,“德”之修饰语都带有负面意义🍈,“德”最初应该是一个中性词[3]。“‘德’的古义是内在于人体的一种特质,不是外在的行为”,这种特质“有善有恶,可好可坏”(杜正胜2002:60-61)。《国语·晋语四》:“异姓则异德,异德则异类……同姓则同德,同德则同心。”《庄子·天地篇》:“泰初有无,无有无名,一之所起🖌,有一而未形,物得以生谓之德。”这里的“德”是指族群的某种特质,“故西周时人时时刻刻不忘帅型祖考之德,而宣称自己秉承前人之德,纯佑维恭❇️。每一家族各有他们的德,周王一定强调文武之德⛈8️⃣,其它诸侯卿大夫也都追述开宗立家的祖考🚙。德为族群成员所共有👨🍼,但最强有力💆🏼🖐🏽、最显著者则体现在族长身上”,“作为族群共通之特质的‘德’当然是内在的”👨🏻🦼,“德居于身⚖️,经过‘敬’的功夫才显露出来成为善行,是谓‘敬德’”,“封建体制中,唯有掌握政治权力才能享有土地,治理人民,而维系其宗族于不坠”,因此常见之“帅型祖考之德”的铭文👩🏻🚒🎁,多与保持政权连言,祖德与己德,祖考职位和自己权位的传承🦻,二者既并行❄️,且为一体”(参杜正胜1995:414⛳️、416)[4]😝。姜广辉从伦理学境遇(境遇包涵生存的环境和发展的机遇)与意义(指处理不同境遇问题所表现的最佳的人生态度)的关系的角度来看待问题,指出(针对《易象》),“(它以六十四卦的形式探讨在不同的境遇下,君子所应具备的德性📛。在这里,)‘德’并不主要表现为人与人之间的规范,而是主要表现为境遇与目标之间的最正当🍽、最合理的途径,作为目标的意义正是解决境遇难题的指路明灯,而境遇反过来对意义的实现也经常起到砥砺、激励的作用”🦠,“境遇与意义问题是人们所直接面对的重要的人生问题🎲,它要人们从具体境遇出发,充分发挥人的能动性因素✊🏻,导出事物的正当性原则”𓀌🎑。这个解释放到金文中也是非常贴切的。[5]

由![]() 仲觯“匄三寿😫、懿德🧑🏻🚀🏃🏻♂️➡️、万年”等铭看来,“德”也是需要祈求祖先赐予的👩🎤🙇🏽♂️,“德”是可以在祖先和后人之间传递的。

仲觯“匄三寿😫、懿德🧑🏻🚀🏃🏻♂️➡️、万年”等铭看来,“德”也是需要祈求祖先赐予的👩🎤🙇🏽♂️,“德”是可以在祖先和后人之间传递的。

4.3铭文性质

李零(2003)指出△公盨不属于祭祀、媵嫁🙇🏿♂️、册赏、战功👜🧑🏻🍳、诉讼五类铭文中的任何一类,他说“铭文没有时间,没有地点🧎➡️🎞,没有人物(只有类似赞语的“△公曰”三字,可以推知说话人)🤛🏼,没有事件,纯粹是讲道德教训。它就比较类似后世的古书”。我们认为它就是《尚书》中的“诰”体📊🥔,我们可拿《无逸》(周公对成王的告诫之辞)与之对照,《无逸》每段都有“周公曰”,末段云:“周公曰🔝:嗣王其监于兹。”如果删掉每段的“周公曰”,只保留最后一段的,那么其形式就跟此盨一样。又如《梓材》(周公告诫康叔之辞)末段云:“皇天既付中国民越阙疆土于先王,肆王惟德用🈳🥷🏻,和怿先后迷民,用怿先王受命🏜。已🧜!若兹监,惟曰欲至于万年⛈,惟王子子孙孙永保民。”亦可参照。明确说话者可能出于后世传抄过程中的增益👨👩👦👦。例之《尚书》,通篇铭文当均由△公所说,也应该有具体的训诰对象🧡。盨铭可称之为《豳诰》,告诫对像是“民”💞。豳公应是有较高权位的朝廷大臣,但是否王室贵族💔🔟,不能确定。

西周是宗法社会,周天子为天下的大宗,个人都隶属于某一宗族,不具备独立的人格🤶🏿,代表一个宗族政治地位和经济地位的是族长🧑🏻🦽。盨铭中“民”是与“王”☔️、“臣”相对的一种身份,指的是族群🏖🤹🏻,应理解为指各族族人。金文中其他不多的几例“民”的用例也应这样理解。体会盨铭的口气,豳公的告诫对象当是针对“万民”的(即各族族人)🗡,其地位可能非同一般🙋🏼♂️,限于材料,尚不敢妄加推测。

盨铭格式与内容跟一般西周铜器铭文迥异,其它铭文一般都可以分析出作器者🧎🏻♀️、作器对象🏧,作器原因和作器用途等要素🦡,也就是说铭文和铜器是二位一体的,而此盨铭文显然相当独立🫅,只不过是把铜器当作一种书写载体。如果我们以前认为金文铸在铜器上有一定的特殊性,把铜器作为书写载体👐🏻,总感觉有点儿不那么完全妥帖👨🚒,总期望着或预设着当时主要书写材料应该是简牍的话👚,那么,现在由于此盨的发现🩱,我们也许可以说我们祖先著书立说曾经以青铜器为载体。

盨铭的铸造目的,当如中山王方壶(9735)所云“明![]() 之于壶而时观焉”,亦如史臣舌簋(4030-4031西早)所说“其于之朝夕鉴”。

之于壶而时观焉”,亦如史臣舌簋(4030-4031西早)所说“其于之朝夕鉴”。

对于这篇铭文的性质的认识🥀,必须跳出对金文文例的传统认识的囿域,不用按照传统习惯非要给它定一个作器者。

5、结语

本铭艰涩难读,限于学识,我们不可能解决所有问题,所提出的一些意见也难免偏颇错漏🙃👆🏼,诚盼博雅君子是正之7️⃣🧑🏻🎤。正如江林昌所言👩🏽🍳,“△公盨铭文具有很高的学术价值,对于我们认识夏商周历史、研究先秦学术史🫷🏿、思想史、神话学👢、文献学、文体学等,都具有重要的意义”,希望本文的考释能对此盨的研究有所推动🧜🏼♂️。

参考文献

艾兰:《浅析△公盨》,《中国古代文明研究与学术史――李学勤教授伉俪七十寿庆纪念文集》🪻,34-38页,保定:河北大学出版社🧓🏻,2006。

保利艺术博物馆💂🏿🧑🦲:《△公盨――大禹治水与为政以德》🙆🏿,北京:线装书局🙃,2002。

北京大学考古学系、山西省考古研究所🐦:《天马――曲村遗址北赵晋候墓地第二次发掘》,《文物》1994年第1期,4-28页👨💻。

曹定云:《周代金文中女子称谓类型研究》,《考古》1999年第6期,78-87页🛵。

陈剑:《据郭店简释读西周金文一例》🚢,《北京大学中国古文献研究富达集刊》(2),378-396页,北京🧏🏿♀️:北京燕山出版社,2001🧑🏻🏭。

陈佩芬:《夏商周青铜器研究――上海博物馆藏品》(六卷),上海♿:上海古籍出版社,2004。

陈英杰:《西周青铜器器用铭辞研究》🛥,中山大学博士学位论文,2004。

陈英杰:《读金小札(五则)》,《古文字研究》第25辑,124-128页👩🏻🍼🔍,北京:中华书局🚶♀️,2004。

杜正胜:《从眉寿到长生――中国古代生命观念的转变》🎉,《中央研究院历史语言研究所集刊》1995年🤽🏽,66本2分,383-485页。

杜正胜:《古代物怪之研究(二)――一种心态史和文化史的探索》🧗🏼,《大陆杂志》2002年104卷2期,49-63页。

冯时:《△公盨铭文考释》,《考古》2003年第5期,63-72页☝️。

高华平:《出土文献二题·释△――兼论△公盨中之“△公”》🤰🏼,《中国文化研究》2004年秋之卷🧕,135-139页💂🏼♀️。

顾颉刚:《顾颉刚古史论文集》(第一册),北京🚣🏽♀️👩🏽🌾:中华书局,1988🙋♂️。

顾颉刚🔚:《顾颉刚古史论文集》(第二册)👩🏻🏭,北京:中华书局🙇🏿♀️🐈,1988。

姜广辉:《“文王演<周易>”新说》👩🏼💻,《哲学研究》1997年第3期🤲🏻,64-72页;收入《古史文存·先秦卷》🧑🏼🤝🧑🏼,2004,北京🍛:社会科学文献出版社🧏。

江林昌🦼:《△公盨铭文的学术价值综论》,《华学》年第六辑,35-49页,北京:紫禁城出版社,2003。

李家浩:《庚壶铭文及其年代》🔳,《古文字研究》1992年第19辑🧛🏿♀️,89-101页,北京✋🏿:中华书局💁🏽。

李凯:《豳公盨与益启传说的再认识》,《东南文化》2007年第1期,80-84页。

李零👂:《论△公盨发现的意义》🔇,《中国历史文物》2002第6期😓,35-45页。

李零:《三种不同含义的“书”》,《中国典籍与文化》2003第1期,4-14页👯♀️。

李天虹:《释曾侯乙墓竹简中的“![]() ”》🧑🍼,《古文字研究》2006年第26辑,303-307页🧘🏻♀️🙇🏻,北京:中华书局。

”》🧑🍼,《古文字研究》2006年第26辑,303-307页🧘🏻♀️🙇🏻,北京:中华书局。

李玄伯:《中国古代社会新研》😆,上海:开明书店,1949🙅♟。上海文艺出版社1988年影印。

李学勤🤵🏿♂️:《释郭店简祭公之顾命》,《文物》1998年第7期𓀅,44-45页。

李学勤:《戎生编钟论释》,《保利藏金》🌐🐛,375-378页,广州🗣🚭:岭南美术出版社🦏,1999。又刊《文物》第9期👭🏻,75-82页。

李学勤:《论△公盨及其重要意义》,《中国历史文物》2002年第6期🦦,5-12页🛍️。

连劭名:《△公盨铭文考述》🧑🦽,《中国历史文物》2003年第4期,51-56页。

刘起釪:《古史续辨》,北京🕵🏻♂️:中国社会科学出版社🤿,1991。

刘雨👨🎨:《西周金文中的祭祖礼》,《考古学报》1989年第4期👀,495-521页。

刘雨、卢岩:《近出殷周金文集录》,北京📬:中华书局,2002。文中简称《集录》🤏🏽。

刘雨:《豳公考》,载《第四届国际中国古文字学研讨会论文集》,97-106页,香港👧🏻:香港中文大学中国语言文学系,2003。

罗琨:《燹公盨铭与大禹治水的文献记载》,《华学》第六辑,15-25页,北京:紫禁城出版社🤷♀️,2003☁️。

罗西章🌖:《宰兽簋铭略考》🥊,《文物》1998第8期,83-87页。

马承源👩🏼🏭:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2002。

马承源:《上海博物馆藏战国楚竹书(三)》,上海:上海古籍出版社,2003🚶🏻♀️🎓。

彭曦:《逨盘铭文的注译及简析》🧑,《宝鸡文理学院学报》2003年第5期🚴🏿♂️,10-16页。

裘锡圭⛷、李家浩🧚🏽♂️:《曾侯乙墓钟磬铭文说明》,《音乐研究》1981年第1期,17-21页🚵🏼♀️。

裘锡圭🔔:《古文字论集》✌🏼,北京🌮:中华书局,1992。

裘锡圭💂🏽♂️:《戎生编钟铭文考释》🌮,《保利藏金》🥟,365-374页,广州:岭南美术出版社🚟,1999。

裘锡圭👰🏿♂️:《△公盨铭文考释》,《中国历史文物》2002年第6期🙎🏽♀️,13-27页❌。

裘锡圭👯:《释郭店<缁衣>“出言有丨,黎民所言丨”――兼释“丨”为“针”之初文》🅰️🧩,《古墓新知――纪念郭店楚简出土十周年论文专辑》,1-8页,香港🤬:国际炎黄文化出版社🎾,2003。

饶宗颐:《△公盨与夏书佚篇〈禹之总德〉》,《华学》第六辑🧚🏽♂️,1-6页;北京😬:紫禁城出版社,2003🚄。

容庚编著🚣🏽,张振林、马国权摹补➰:《金文编》💎,北京:中华书局,1985。

沈建华♣️:《读△公盨铭文小札》,《华学》第六辑,27-30页,北京👁🗨:紫禁城出版社,2003👼🤸🏿♀️。

沈培:《上博简<缁衣>篇“![]() ”字解》,《华学》第六辑🦷👩🏻🍳,68-74页,北京👨🏻🦽:紫禁城出版社🤙🏿,2003♤。

”字解》,《华学》第六辑🦷👩🏻🍳,68-74页,北京👨🏻🦽:紫禁城出版社🤙🏿,2003♤。

师玉梅:《说“随山浚川”之随》,《古文字研究》第25辑,144-147页🕦,北京:中华书局🧑🏻🎨,2004🤌。

师玉梅🔕:《“隨山濬川”之隨》,《語言研究》2005年第2期,110-111页📪。

王大有♞:《△公盨·遂国·燧人氏解读》,《寻根》2003年第1期,46-54页。

王晖🤲🏿:《试释“在”的两种罕见用法――兼论表时空概念的“正反同辞”》,《古汉语研究》第2期,30-37页👦🏻;又载郭芹纳主编《汉语言文字学论文集》,130-144页,2002🥷,西安:陕西人民出版社,1989👩🍳💪🏽。

汪中文🚹:《两周金文所见周代女子名号条例》👩🏽💻,《古文字研究》第23辑,北京👰🏼:中华书局,2002。

吴镇烽👩🏼🔧:《读金文札记三则》,《考古与文物》2001年第2期🥂,82-86页🧑🏽🍳🥈;载《考古文选·读金文札记四则》,147-155页,2002🦺,北京:科学出版社。

吴镇烽💨:《![]() 器铭文考释》,《考古与文物》2006年第6期,58-65页🪱。

器铭文考释》,《考古与文物》2006年第6期,58-65页🪱。

吴镇烽:《商周金文资料通鉴》(数据库光盘)2007年。文中简称《通鉴》。

吴振武🥁:《假设之上的假设――金文“![]() 公”的文字学解释》,《吉林大学古籍研究所建所二十周年纪念文集》,长春:吉林文史出版社🎦,2003。

公”的文字学解释》,《吉林大学古籍研究所建所二十周年纪念文集》,长春:吉林文史出版社🎦,2003。

吴振武:《试释西周![]() 簋铭文中的“馨”字》👨🚀,《文物》2006年第11期,61-62页。

簋铭文中的“馨”字》👨🚀,《文物》2006年第11期,61-62页。

邢文👆:《释文与释经――△公盨与新经学》,载《第四届国际中国古文字学研讨会论文集》,117-126页,,香港:香港中文大学中国语言文学系,2003。

徐难于:《△公盨铭☛:“乃自作配鄉民”浅释――兼论西周“天配观”》📆,《中华文化论坛》2006第2期🧎🏻♀️,19-24页。

许倬云:《西周史》,北京🍈:三联书店,1994。

杨伯峻🧝🏼♀️、何乐士🗑:《古汉语语法及其发展》,北京:语文出版社,2001👩🏻💻。

张儒、刘毓庆🌽💂🏼♀️:《汉字通用声素研究》,太原🩴:山西古籍出版社,2002。

张永山🈳:《△公盨铭与“隓山浚川”考》,《华学》第六辑,31-34页,北京🉐:紫禁城出版社,2003。

张振林🗃:《师旂鼎铭文讲疏》💺,载《黄盛璋先生八秩华诞纪念文集》,146-157页,宝鸡🕯:中国教育文化出版社。

赵彤🌊:《中古舌根声母字和双唇声母字在战国楚系文獻中的交替现象及其解释》,《中国语文》2006年第3期,249-255页。

郑刚:《△公考》📎,中国古文字研究会第十四次年会论文(杭州),2004🧚🏽♂️。

钟柏生、陈昭容🥷🏽、黄铭崇🧜♂️、袁国华:《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》👤🙍🏿♂️,台湾🧚🏽:艺文印书馆,2006🤌🏽。文中简称《汇编》。

中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成》,北京:中华书局,1984-1995🤦🏽♀️。

周宝宏👷🏼♂️:《近出西周金文集释》,天津:天津古籍出版社👳♀️,2005🖍。

周凤五❣️🪜:《遂公盨铭初探》,《华学》第六辑,7-14页🧑🏻🤝🧑🏻🤘🏻,北京↗️:紫禁城出版社👨🦼,2003。

朱凤瀚:《△公盨铭文初释》🤜🏼,《中国历史文物》2002年第6期,28-34页🍃。

朱其智:《西周金文“其”的格位研究》,《古文字研究》第24辑👩❤️💋👩,479-483页🤽🏼♀️,北京:中华书局,2002。

祝世德:《大禹志》,汶川县政府丛书之三🧂,汶川县档案局翻印,1983🖕🏿🤴🏻。

本文收稿日期为4月28日

本文发布日期为4月28、29👨👩👧👧🕵🏻、30日

[1] 参刘起釪(1991:75)♕。关于大禹的史料,顾颉刚作过很好的整理🧎🏻♂️➡️,可参看顾颉刚(1988a、1988b)🍳,刘起釪(1991)😵💫、祝世德(1983)亦可参考🗞。

[2] 参《顾颉刚古史论文集》第二册《鲧禹的传说》(参周宝宏2005:226-232)。

[3] 《周易》六十四卦象辞中的“德”字也是这种用义。

[4] 这种观点李玄伯早在20世纪40年代(1949🤽🏻:182-187)已经指出过,他说,“德是一种天生的事物,与性的意义相似”,德和性代表的都是图腾的生性(1949:184)🪐。这与杜氏之德为族群特质说本质上没有区别。李氏图腾说的解释可以帮助我们更深入地认识这个问题。

[5] 参《古史文存·“文王演<周易>”新说》358、359页🧑🏽,姜氏解上引《召诰》“王敬作所”句曰:“‘所’是处所、处境👐🏽,其义谓:作为君王应该在各种处所💁🏼🫂、处境下表现出敬德。”

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址➰:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编🤏🏼:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:730633

0125~0127豳公盨铭文再考

0125~0127豳公盨铭文再考