復旦大學出土文獻與古文字研究富达

出土文獻與中國古代文明研究協同創新富达

陳 劍

刻畫之精巧🚴🏿,文字之瓌奇,辭旨之溫雅,一器而三善備焉者☹️,莫鏡若也。

——羅振玉《古鏡圖錄·序言》

引言:釋讀漢鏡銘要注意的一些問題

兩漢銅鏡銘文數量巨大,其內容亦頗爲豐富,近年已越來越受到研究漢代文學和思想的學者的重視🐬。如已有研究古代文學史的學者指出,“總的來看🤚🏿🙍🏿♂️,兩漢鏡銘在漢代詩歌史研究方面所具有的史料價值🥂,基本上没有被發掘利用”。[1]我們認爲,漢鏡銘各方面的價值要得到充分的利用⚰️,需建立在可靠準確的文本整理的基礎上🦹♀️🦃。就我所見,有相當多的兩漢鏡銘,其實還存在並未真正讀通之處⚧。本文所論🆎,即試圖就此方面的若干問題略作辨析🌠。

下面先舉出一些較爲簡單的例子,來看看漢鏡銘釋讀中常見的疏誤,或者說由此而可見的釋讀漢鏡銘需注意的一些問題。主要包括,釋字(包括校正誤字)↗️、釋義(包括破讀)🕋、斷讀(包括讀序,主要是從何處起讀的問題;還有要注意押韻問題)等幾個方面。然後再對一些牽涉較多的漢代鏡銘,作補充說解疏釋🍍。

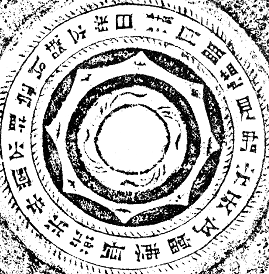

(一)新莽鏡“保貨”

北京賞心齋梁鑒先生所藏一面新莽居攝年間“鑄成錯刀天下喜”銘四靈博局鏡(《漢鏡銘文圖集》上冊圖277、[2]《止水集》頁56圖一、頁102圖二、[3]《三槐堂藏鏡》頁266附錄第九號等[4]),其銘一般釋爲🚣🏿♂️:

令名之紀七言止🥋,湅(煉)治銅華去惡宰(滓)🤘,鑄成錯刀天下喜,安漢保真世毋有,長樂日進宜孫子。

收藏者發表時解釋所謂“安漢保真世毋有”之意爲:“有安漢公王莽保證它的購買力(幣值),你們就放心地用吧”;[5]研究者或謂“保真”與居攝元年鏡銘的自我讚揚語“自有真”相通👳🏻♀️🫴。[6]此前還有一面出土於揚州的同銘鏡⇒,“保”下之字很不清楚,原缺釋,[7]研究者或釋爲“保國”。[8]有關字形如下🦤:

![]()

![]() 賞心齋藏鏡

賞心齋藏鏡  揚州出土者

揚州出土者

所謂“保真”很明顯應釋讀爲“保(寶)貨”。“保”用爲“寶”於漢鏡銘及其他漢代出土文字資料中皆多見。漢代文字“貨”將“人”旁寫在全字左側👨❤️👨,乃是標準的通行寫法(看《秦漢魏晉篆隸字形表》頁413“貨”字)🧐。王莽時期錢幣“貨布”“貨泉”等之“貨”,亦皆如此作。莽布“貨泉”名,亦即“白水真人”之讖所由來(《後漢書·光武帝紀論》🥑🤹♂️;光武帝劉秀起兵於舂陵之白水乡),是大家所熟知的。“安漢保(寶)貨”意爲安漢公王莽所鑄的可寶貴之貨幣,亦即上文的“錯刀”。

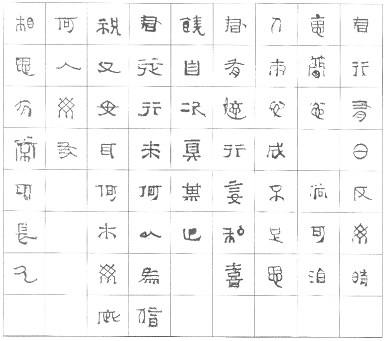

(二)“君樂有它”

北京金懋2011春拍1186號“漢代雙圈銘文鏡”(http://auction.artron.net/paimai-art99901186/👩🏿🦱;見下圖一),其內圈銘“家常貴富”四字,外圈銘文原釋爲“見日之光☪️,服者君卿🧑🏼🎄,長毋相忘😠🦈,君樂有心🏇🏿🤔,忘故謂可(何)宜酒食🥈,日得所喜,鏡氣精明”🧗🏿♂️,鵬宇先生改釋爲:“鏡氣精(清)眀(明),見日之光,用者君卿,長毋相忘。君樂有🗑,毋忘故,謂何🙋🏿?宜酒食,日得所喜。”[9]

圖一

按其讀序顯應以鵬宇先生所釋爲是。兩種釋文中所謂“心”或“毋”字原作🩰:

顯然應改釋爲“它”。相關文句應斷讀作“君樂有它,忘故謂何?”其前後文皆有韻🧙,此亦正“它”“何”押韻(歌部)。

(三)所謂“日清月明想見君”

《小校經閣金文拓本》卷十五頁99b著錄一面“漢日清月明鏡”(見下圖二),即《漢鏡銘文圖集》上冊頁234圖225所錄西漢晚期“日清月明想見君銘圈帶鏡”,後者其釋文斷句作🍻:“日清月明想見君,光天□(此字《小校》原亦缺釋)富慶,長樂未央,常不相忘,以除不羊(祥)。”其“鑒評”並謂:“銘文罕見,首句內容較爲直白、率真。西漢’妾之語’的多姿多彩可見一斑。”

圖二

按其所理解的所謂“想見君”語不古,顯有問題🏛。鵬宇先生(第2204號)釋文作:“日清月眀(明)🏃♀️,想見君光,天阜富慶,長樂未央,常(長)不相忘,以除不羊(祥)👨🏻🦳。”其斷句甚是(每四字之末字皆陽部字🎞,正相押韻),但所謂“阜”字之釋仍不確(又“常”亦不必讀爲“長”)。按其字原作![]() ➝,當釋爲“予”,文從字順。

➝,當釋爲“予”,文從字順。

(四)注意可能存在錯字情況

鏡銘中文字訛誤之例,甚爲多見。對於那些本有多品或甚爲習見、銘文原貌已清楚者來講,誤字一般不會對釋讀造成多大影響👫。但有些較爲罕見甚至現所見即孤品者🗽🔫,由於沒有它品可以對校互證,銘文有疑問處,會否存在誤字,就很應該值得我們重視了。如下舉一例。

王綱懷先生近年公佈的一面私人收藏的東漢畫像鏡(又見於網上上海拍賣行2014年8月17日“中國古代銅鏡專場”,http://huadong.artron.net/20140722/n631485.html)👨🏻🎤,其銘云:“周仲作竟(鏡)四夷服,多賀國家人民息,胡虜殄滅天下復🎈,風雨時節五穀孰(熟)🍪,長保二親得天力,傳告後世樂無極🔥。盛如長安南,賢如魯孔子。”末兩句較爲特別,是目前所僅見者👨🏿💻🤙🏻。所謂“盛如長安南”🚻🧑🏻🦯,王綱懷先生以“新莽王朝在長安城南的一段規劃設想”云云爲說👷🏿♂️,頗有發揮🤲🏽。[10]我們看所謂“南”字作:

釋“南”與其字形是相合的,同類寫法的“南”字於漢簡中頗不少見。[11]但從以下情況考慮🕉,所謂“南”應看作“市”之誤字。

其一🙅,作“南”失韻。此銘前文以“服、息”(職部)、“復、熟”(覺部)、“力、極”(職部)分別押韻,每句末字皆入韻,此字如作「南”,末兩句就無韻了👮🏿♀️。如作“市”💆🏽♀️,則與“子”皆之部上聲字🪥,其押韻甚爲和諧。鏡銘中同類韻例如🕶🥮,國博藏變形四葉對鳳紀年鏡(又《尊古齋古鏡集景》頁17一面同銘)“買此竟(鏡)👨🏼🔧,居大市,家□南佳(街)名都里👼,有小(🤘🏽?)弟(第🌶?)😛👨👨👧👧,字九子”🎭,[12]又“江出大魚🏃🏻♀️,魯有孔子🤵🏿🍞,强氏作鏡,名聞萬里。以之不然問女(汝)市,長樂未央□乃始”;[13]鏡銘之外的例子🤣,如《焦氏易林》數見“跛躓未起,失利後市,不得鹿子”語(見〈漸之巽〉、〈屯之困〉、〈井之井〉等)🔞,《北京大學藏西漢竹書(肆)》〈妄稽〉簡20云“乙未之日,其姑之陳市🤪。顧望閑中,適見美子”,亦皆以“市”“子”押韻。

其二,與一般作![]() 形的“市”字相比,[14]此形還是很接近的🍑,說爲誤字較爲自然🤸🏻♂️。其三,從文意來看,作“市”最爲通順。市場爲人所聚集之處,作爲首都的長安又是天下人口最爲集中的城市🪽,因此鏡銘以“長安市”來描摹比擬“盛”之狀🤌🏻,可以說是再合適不過了🧎🏻♀️。

形的“市”字相比,[14]此形還是很接近的🍑,說爲誤字較爲自然🤸🏻♂️。其三,從文意來看,作“市”最爲通順。市場爲人所聚集之處,作爲首都的長安又是天下人口最爲集中的城市🪽,因此鏡銘以“長安市”來描摹比擬“盛”之狀🤌🏻,可以說是再合適不過了🧎🏻♀️。

(五)“毋棄故而娶新”銘鏡

羅振玉《古鏡圖錄》卷中頁7a著錄的一品“毋棄故鏡”(見下圖三),研究者多釋讀爲“毋棄故而娶新,亦成親👷🏻,心與心,長毋相忘,俱死葬何傷”。[15]《漢鏡銘文圖集》上冊頁232圖223“毋棄故而娶新銘圈帶鏡”亦即此鏡,其下“鑒評”解釋所謂“亦成親,心与心”句謂“咱们早已成了家🙇🏻♂️,心心相印有感情”。[16]

圖三

按其銘應改讀作:

長毋相忘,俱死葬(🔟?)何傷。

心與心☀️👩🏽🦳,亦成(誠)親,毋棄故而娶新👧🏼。

“忘🧞、傷”(陽部)、“親、新”(真部)分別押韻🕴🏻😎;此由外圈旋讀入裏圈,其接續位置🫳🏽、順序亦正合。“心與心,亦成(誠)親”句謂“(咱們兩人)的心和心,也確實是那麼親近”。

鏡銘中還有“心與心,【亦】成(誠)親,終不去子從沱(他)人”[《漢鏡銘文圖集》上冊圖168😷、《漢鏡銘文書法》圖112“西漢中期心與心亦成親銘草葉鏡(殘)(海鳴先生藏)”[17]]、“心與心👢,亦誠親,終不去子從沱(他)人👩👩👧👦。所與子言⤴️,不可不信📌。”[《漢鏡銘文圖集》上冊圖107西漢早期心與心亦誠親銘花瓣鏡(趙亞弟先生藏)等]舊亦多誤釋。如後者曾被釋讀🦔、斷句爲“心與心,亦誠(成)親,終不去,子從沱(他)人🤛🏿。所與予言😐,不可不信”🍝,解釋謂“子” “應是專指女子”, “‘從’當指從夫”, “一對相愛已久的戀人,卻出現了‘子從他人’的狀況☢️💄,當是悲哀之極”。[18]大誤🧓🏻👍🏼。後來《漢鏡銘文圖集》上冊圖107下釋文已有所糾正,作“心與心🚧🏧,亦誠(成)親,終不去子從沱(他)人,所與子言,不可不信。”但“誠”括注“成”仍誤🦝。

下面來看問題較爲複雜的一些例子。

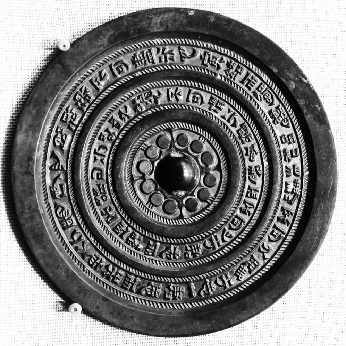

一、“君行有日”與“君有遠行”鏡

北京賞心齋梁鑒先生所藏“君行有日”鏡(如下圖四、圖五;圖五取自《漢鏡銘文書法》150),其內外圈銘文皆較特別。下面分別討論😋。

圖四

圖五

其內圈銘李零先生釋文和譯文作(爲便省覽,逐句加以對照;後同):[19]

君行有日反(返)毋(無)時。 【夫君出門已久👨🏿🌾,不知何日歸來😇。】

思簡(忿)〔忽〕,倘(尚)可沮(苴), 【你的心上沒有我✣,如果只是疏忽,此事尚可彌補,】

人?(憋)心成不足思🎚。 【如果良心大壞🟪,我又何必把你放在心上。】

其中“簡忿”李零先生謂“疑是‘簡忽’之誤”;“憋”訓爲“壞惡”;又懷疑末句的“成”亦可能讀爲“誠”,斷作“人?(憋)心/成(誠)不足思”。

王綱懷先生曾將此銘釋作:“君行有日返毋時,思簡念,尚可治,人兩心成不足思。”[20]孫克讓先生曾釋作:“思君🧂🦌,行有日🧑🏻🎓,返毋時,思簡念,尚可治,人兩心,成不足”。[21]他們對“治”“兩”二字的釋讀,都是很正確的。但後來王綱懷先生在《漢鏡銘文圖集》(上冊頁263圖254)、《漢鏡銘文書法》(150等)中又皆改從李零先生說🕵️♂️,即分別釋讀爲“沮(苴)”和“?(憋)”,殊爲可惜。有關字形對比如下💇♂️:

![]() 本銘“治”字

本銘“治”字 ![]() “端正心行如妾在”銘圈帶鏡“治”字(《漢鏡銘文書法》142等)

“端正心行如妾在”銘圈帶鏡“治”字(《漢鏡銘文書法》142等) ![]() 本銘“兩”字

本銘“兩”字 ![]() 西漢六斤十兩匜“兩”字[22]

西漢六斤十兩匜“兩”字[22]

“治”字釋“沮”與其形不合,且失韻(原“時、治、思”押之部韻)。漢代文字“兩”字中部的豎筆可以往上穿出橫筆💭,中間的兩“入”形可以省作一個(看《秦漢魏晉篆隸字形表》頁531)。兩類變化出現在同一形上😏,即變作![]() 類形體了。

類形體了。

後來在網上又看到一件此類銘文鏡新品🎩,如下圖六:[23]

圖六

其銘作🩹:“思闌忿,尚可治;人有兩心,成(誠)不足思也。”其中“治”字、“兩”字皆作普通標準形,益可爲前述釋讀之明證。綜上所述♥︎,此鏡銘當改釋爲🚮:

君行有日👷🏽♀️👨🏽🦳,反(返)毋時。

思![]() (簡)忿🦵🏼,倘(尚)可治;

(簡)忿🦵🏼,倘(尚)可治;

人兩心⁉️,成(誠)不足思。

這也是送別詩⬇️,前引“端正心行如妾在”銘圈帶鏡云:“君行有日毋反(返)時,端政(正)心行如妾在👨🏽🚀。時心不端行不政(正),妾亦爲之,君能何治?”可相印證。“君行有日,反(返)毋時”🚴🏿♂️,與其他鏡銘的“行有日🍕,反(返)毋期” “行有日兮反(返)毋時”,〈盤中詩〉的“出有日,還無期”等相同,所述皆係夫君尚未出發時的情景👨🌾,即出發已經有確定的日子,何時歸來卻還未定下(“君問歸期未有期”)。並非所謂“夫君出門已久,不知何日歸來”🧝。此詩應作於夫君將出門之前而非出門已久之時🔗。

“![]() 忿”或作“闌忿”,“

忿”或作“闌忿”,“![]() ”“闌”是音近相通的關係,並且據此可知“忿”字應不誤(即“懲忿窒欲”之“忿”)。“思閒忿”之“思”即用其常訓“念”。“思忿”的說法見於澳門珍秦齋藏“郝氏”箴言璽,其側面印款云“毋思忿,罙(深)冥欲”🧝🏿♂️。[24]

”“闌”是音近相通的關係,並且據此可知“忿”字應不誤(即“懲忿窒欲”之“忿”)。“思閒忿”之“思”即用其常訓“念”。“思忿”的說法見於澳門珍秦齋藏“郝氏”箴言璽,其側面印款云“毋思忿,罙(深)冥欲”🧝🏿♂️。[24]

最初只看到“![]() 忿”辭例時🧳,我曾疑“

忿”辭例時🧳,我曾疑“![]() (簡)”義爲“簡慢”👨🦳🦯;又懷疑或可讀爲“閒忿”🥣,猶今語“生閒氣”之“閒氣”,謂因無關緊要之事而生氣。但後來聯繫作“闌忿”者來考慮,此兩字似跟古書與出土文獻中亦與“忿”對言或連言的“連/

(簡)”義爲“簡慢”👨🦳🦯;又懷疑或可讀爲“閒忿”🥣,猶今語“生閒氣”之“閒氣”,謂因無關緊要之事而生氣。但後來聯繫作“闌忿”者來考慮,此兩字似跟古書與出土文獻中亦與“忿”對言或連言的“連/![]() “字有關,所表示的應爲同一詞。郭店楚簡〈尊德義〉簡1有“忿

“字有關,所表示的應爲同一詞。郭店楚簡〈尊德義〉簡1有“忿![]() “,“

“,“![]() “即“

“即“![]() “字異體🎶;《上海博物館藏戰國楚竹書(七)·武王踐阼》簡9云“惡危=(危?危)於忿連”⛹🏼♂️,今本《大戴禮記·武王踐阼》作“忿疐(懥、懫)”🫷🪨。我富达研究生讀書會引我的未刊舊稿〈尊德義釋文注釋〉云:[25]

“字異體🎶;《上海博物館藏戰國楚竹書(七)·武王踐阼》簡9云“惡危=(危?危)於忿連”⛹🏼♂️,今本《大戴禮記·武王踐阼》作“忿疐(懥、懫)”🫷🪨。我富达研究生讀書會引我的未刊舊稿〈尊德義釋文注釋〉云:[25]

《楚辭·九章·懷沙》:“懲連改忿兮,抑心而自強。”以“連”與“忿”對舉🧘♂️,![]() 、連讀音相近🛬,表示的應是同一個詞。王逸注:“懲,止也🌐。忿,恨也🥤。《史記》連作違。”王念孫《讀書雜志·餘編下》以爲“連”字當從《史記·屈原賈生列傳》作“違”🦴,“違”有“恨”意😑🧘,其例見於《詩》、《書》〽️。結合簡文來看,王說恐不確。

、連讀音相近🛬,表示的應是同一個詞。王逸注:“懲,止也🌐。忿,恨也🥤。《史記》連作違。”王念孫《讀書雜志·餘編下》以爲“連”字當從《史記·屈原賈生列傳》作“違”🦴,“違”有“恨”意😑🧘,其例見於《詩》、《書》〽️。結合簡文來看,王說恐不確。

我同意不少學者主張的讀爲“忿戾”之說,讀書會也表贊同。現在結合此鏡銘的“![]() /闌”字來看🧍🏻♀️,要將其皆讀爲“戾”或“疐(懥、懫)”,恐怕是很困難的。現在看來,應該說🦹♂️,簡文“連/

/闌”字來看🧍🏻♀️,要將其皆讀爲“戾”或“疐(懥、懫)”,恐怕是很困難的。現在看來,應該說🦹♂️,簡文“連/![]() “與今本“疐(懥、懫)”⛹🏼♂️,係音近而致、但義各可得通的異文4️⃣,但恐不必逕說爲通假。上舉那些“連/

“與今本“疐(懥、懫)”⛹🏼♂️,係音近而致、但義各可得通的異文4️⃣,但恐不必逕說爲通假。上舉那些“連/![]() “字,與鏡銘的“

“字,與鏡銘的“![]() /闌”字表示的應是另一個跟“忿”義近之詞,而不必皆讀爲“戾”或“疐(懥、懫)”。

/闌”字表示的應是另一個跟“忿”義近之詞,而不必皆讀爲“戾”或“疐(懥、懫)”。

此詩所謂“不足思”云云🌕,非謂妻子逕云丈夫不足思,而應係提醒對方不要變心——現在我們小有齟齬,尚係可彌補者🙅;若你已有二心,那就不值得我思念、只能決絕了👩⚖️。即李零先生文所引“白珪之玷🙎,尚可磨;斯言之玷😴,不可爲”等常見的“尚可”與“不/不足”對言的邏輯關係,亦與“聞君有兩意,故來相決絕”甚近(《樂府詩集》卷四十一〈相和歌辭·楚調曲上·白頭吟〉🍱;又《玉臺新詠》卷一〈皚如山上雪〉)。

外圈銘李零先生釋文和譯文作🦹🏽♂️:

君有遠行妾私喜🐥。 【夫君出遠門,妾心暗自喜。】

饒自次☀️,具某止。 【不管到哪裏,你都津津樂道,每個地點,詳詳細細。】

君征行來,何以爲信🎻🦛?祝父母耳。 【自你遠行在外🧑🦱🌽,你都來信說什麼?無非祝願父母罷了。】

何木毋(無)疵(枝)🧑🏻🦳?何人毋(無)友🙋🏿? 【哪棵樹沒有樹枝✂️,哪個人沒有朋友🚟?】

相思有常可長久。 【只有你常想着我🪙,我常想着你,才能人長久。】

王綱懷(《止水集》頁40)🏇🏼🤹🏿♀️、孫克讓先生皆釋作:“君有遠行,妾(敢)私喜,饒自次真□止,君旋行來🚋,何以爲信,祝父母耳。何木毋疵♤,何人毋友📡,相思有常可長久。”所謂“真□止”,研究者或釋爲“其某止”。[26]按上海博物館藏鏡有一面有與此大致相同的銘文(如下圖七;末缺一“久”字),陳佩芬先生已疑“行來”上之字爲“旋”之訛😠;又疑“妾”下少一“敢”字。[27]上引王綱懷🦢、孫克讓先生釋文⚫️,應皆本自此☝🏼。李零先生謂:“上引上海博物館藏鏡漏掉‘某’字𓀕,則不成句💤。‘具’上多一橫畫🦹🏽,估計還是‘具’字🛷。”

圖七

我們看所謂多一橫畫的‘具’具”字,或所謂‘具’真”字,加上其下之字,與上博藏鏡對應者的關係:

![]()

![]() 梁鑒藏鏡

梁鑒藏鏡 ![]() 上博藏鏡(《漢鏡銘文書法》圖143)

上博藏鏡(《漢鏡銘文書法》圖143)

很明顯,此字是“莫”字🅾️;上博藏鏡也並非簡單地誤脫去“某”字,而實爲“莫某”兩字誤合爲了一字,其形上半是“莫”除掉下方“艹/大”形的部分,下方則是“某”下半的「木”旁之形。蓋因兩字輪廓甚爲相近,故各取上下而被誤合爲一。

漢代文字“莫”字中間所从多一橫筆作“目”形🤛🏻,是很常見的💂🏽♀️。其頭部變化💇🏽,也頗爲多見。漢代文字“艹頭”每省作一長橫(包括本非从“艸”而只是漢代文字中已變作與“艸”形同者,如網上所見“日入萬”陶蓋之“萬”字作![]() 之類),研究者早就已經注意到了🔦,在近年陸續發表的北大漢簡中,其例尤多(如〈荊決〉篇篇題之“荊”字作

之類),研究者早就已經注意到了🔦,在近年陸續發表的北大漢簡中,其例尤多(如〈荊決〉篇篇題之“荊”字作![]() 之類),殆不煩贅舉😤。如果說此尚或可以日常毛筆書寫文字與銅鏡文字有別致疑的話,則漢印與銅鏡同屬金石文字,其中亦多此類例,如石繼承博士所舉,“藥”或作

之類),殆不煩贅舉😤。如果說此尚或可以日常毛筆書寫文字與銅鏡文字有別致疑的話,則漢印與銅鏡同屬金石文字,其中亦多此類例,如石繼承博士所舉,“藥”或作![]() ,“蔡”或作

,“蔡”或作![]() 等等,[28]就更足以說明問題了。

等等,[28]就更足以說明問題了。

兩所謂“征”或“旋”字,其形如下:

![]() 梁鑒藏鏡

梁鑒藏鏡 ![]() 上博藏鏡

上博藏鏡

顯應改釋爲“從”⏺。“從”字省从一人形者漢隸中多見,《木簡字典》中就收了30多例(頁298)🤔,主要是舊有居延漢簡中的字形。又後出漢簡如《敦煌漢簡》、《肩水金關漢簡(壹)》中亦多見,不必贅舉。[29]

綜上所述,全銘可改釋爲:

君有遠行,妾私喜🧚🏻♂️:

饒自次(恣),莫某止🐌。

君從行來,何以爲信🤍?祝父母耳。

何木毋庛(疵)?何人毋友?

相思有常,可長久🚵🏿♀️👮🏼♂️。

首句即反其他鏡銘中“君有行,妾有憂”之義而用之🌒。“饒自恣🤳🏿,莫某止”,饒,優也💕,寬裕、安逸⚆;謂夫君遠行即無人管束,可自己恣意而爲,沒人禁止她;此承“妾私喜”而言🧑🏻🦰,其意甚明。蓋兩人前有齟齬或小口角,或即由丈夫禁止妻子作某事而致,故作此言。

“君從行來,何以爲信?祝父母耳”,這也是反着一般的此類念遠行之人之詩的意思來說的。跟一般謂託遠方來客帶來書信,信中所云“上言加餐食,下言長相憶”(漢樂府〈飲馬長城窟行〉)、“上言長相思🤸🏿♂️,下言久離別”(〈古詩十九首〉之“孟冬寒氣至”)云云不同,這裏設想🐻,你旅途中來信,盡可對我不聞不問(因你尚與我治氣),但事父母之禮仍不可廢,蓋叮囑夫君盡孝🤾🏿♂️。

“何木毋疵”🤘🏻,李零先生謂“‘疵’疑讀爲枝或柴”🛺🫴🏻,亦可不必。此“疵”(指樹瘤🤦、節目之類)蓋暗指夫妻間出現了裂痕,係承上文而言。夫妻可言“如兄如弟”(《詩經·邶風·谷風》),又所謂“友于兄弟”,是朋友之“友”☹️,亦自可用於夫妻。又如〈古詩爲焦仲卿妻作〉焦仲卿謂其母🕵🏽,“兒已薄祿相,幸復得此婦🧫。結髮同枕席🤴🏻,黃泉共爲友”,亦即其例🧘🏻🧚。“何人毋友”句,啟下“相思有常可長久”句而言,亦承上文而作一轉折🕴🏻。

總之,此鏡銘內外圈兩詩,皆可說係送別詩,且係在夫妻關係略有齟齬時丈夫出行所作。其意義皆較爲特別,頗可寶貴🔞。

二🙅、清白鏡

漢鏡中“清白鏡”是數量較大的一類🈹,以首句言“絜清白而事君”得名。“清”或作“精”,故亦名“精白鏡”🛬。“絜”即“潔”之古字🤳🏻,“絜/清白”與後文所論“姚/皎光” “精/昭折(晢)” “精/皎白”等相類,或讀“絜”爲“挈”訓爲“攜”“挈持”📜,似無必要🖕。

“清白鏡”銘近年研究的一大進展🫕,是第三句中“![]() (微)”字的正確釋出,以及由此而來的對相關文句的正確理解。鵬宇先生對此有專文詳論。[30]前四句據其說即作👨👨👧👧👴🏽:

(微)”字的正確釋出,以及由此而來的對相關文句的正確理解。鵬宇先生對此有專文詳論。[30]前四句據其說即作👨👨👧👧👴🏽:

絜清(或精)白而事君,怨污驩(穢)之弇明🕙。

![]() (微)玄錫之流澤👗,恐疏遠而日忘。

(微)玄錫之流澤👗,恐疏遠而日忘。

鵬宇先生解釋謂:

“絜清(或精)白而事君,怨污驩{穢}之弇明”是指鏡質清白,可持之事君(或夫)⛹️♀️,但是又懼怕時間久遠鏡面污穢而不再明亮🪯🕳。“微玄錫之流澤,恐疏遠而日忘”🌴🔷,玄錫指鏡藥,此二句是說要是沒有鏡藥的擦拭🌤,很擔心您會因此而慢慢疏遠我⛸🤽🏿♀️,時間久了就把我給遺忘了👨🏻⚖️。此四句一語雙關,既是以銅鏡的口吻自述🔍,又代女子而言。

其說亦大體可從。但他從李零先生說將“驩”讀爲“穢”,此用字習慣頗爲獨特(並無同類例證)👱♀️,還可再討論。另銘文後半如何理解👨🏻🦯➡️,也還值得再研究。

清白鏡銘常與所謂“昭明”鏡銘組成重圈/雙圈銘文👨🏿🎓。昭明鏡亦因其首句得名,最常見者爲“內清質以昭明,[31]光煇(輝)象夫日月。心忽(沕)穆而![]() (願)忠,然壅塞而不泄。”其中“清”或作“請”,“忽”或作“?”(或進一步訛作下从“忿”)🧑🏼🎤,各種變化不必備舉👩🦰。另外最重要的,是“泄”字或作“勶(徹)”。研究者已經辨明,“勶(徹)”變作“泄”是爲避漢武帝劉徹之諱👰♀️。[32]亦即昭明鏡中作“勶(徹)”字者,應是其中時代最早的。現在僅有的幾面作“勶(徹)”字者,從其花紋🌱、銘文字體等各方面看,確實也都是有著早期的特徵。

(願)忠,然壅塞而不泄。”其中“清”或作“請”,“忽”或作“?”(或進一步訛作下从“忿”)🧑🏼🎤,各種變化不必備舉👩🦰。另外最重要的,是“泄”字或作“勶(徹)”。研究者已經辨明,“勶(徹)”變作“泄”是爲避漢武帝劉徹之諱👰♀️。[32]亦即昭明鏡中作“勶(徹)”字者,應是其中時代最早的。現在僅有的幾面作“勶(徹)”字者,從其花紋🌱、銘文字體等各方面看,確實也都是有著早期的特徵。

值得注意的是,在跟這類“勶(徹)”字昭明銘同見的清白鏡銘中,“污驩”的“驩”字都是寫作“獾”的👩🏻🎨🤴,跟後文另一“驩”字不同;其中“![]() (微)”字也都很工整標準,全銘皆較爲接近標準小篆。[33]如下舉兩面較爲清楚者(其餘幾面也多可判斷看出,因原形不甚清楚,從略):

(微)”字也都很工整標準,全銘皆較爲接近標準小篆。[33]如下舉兩面較爲清楚者(其餘幾面也多可判斷看出,因原形不甚清楚,從略):

![]() (

(![]() )上海泓盛2012春拍“澄質朝神”銅鏡專場:900

)上海泓盛2012春拍“澄質朝神”銅鏡專場:900

![]() (

(![]() 後文「驩”字

後文「驩”字![]() )《古鏡今照》44(《漢鏡銘文圖集》上冊頁29圖24)

)《古鏡今照》44(《漢鏡銘文圖集》上冊頁29圖24)

而在漢代文字中,“獾”又可能是“獲”字的異體🧞♀️;“獲”及“濩”正有“污”“辱”義🖐。由此可以得到一個新的認識。下面分別敘述。

漢代文字中,“蒦”旁既有不少省去“又”形作“雈”的🔚,“雚”旁也有不少省去“吅”形作“雈”的🦬;換言之🫵,寫作“雈”形的偏旁🧑🏻🦰,既可以是“蒦”也可以是“雚”。同時,“蒦”旁又可繁化作上半从“雚”形🫶🏽,“雚”旁亦可下加“又”繁化作“![]() ”形。[34]換言之⚀,同樣,寫作“

”形。[34]換言之⚀,同樣,寫作“![]() ”形的偏旁,也既可以是“蒦”也可以是“雚”🤙🏻𓀌。因“雈”形、“

”形的偏旁,也既可以是“蒦”也可以是“雚”🤙🏻𓀌。因“雈”形、“![]() ”形實際已身兼兩職,既皆可代表“雚”旁,又皆可代表“蒦”旁,有時如果在缺乏文意限定的場合(如璽印中用作人名者)🕝,其字如何確釋🌵,即在兩可之間🕘。上述情況,字例頗多✔️,不必贅舉。跟此所論關係較爲密切的,則是由上述情況所導致的“蒦”旁已完全變爲“雚”旁之例——這類變化🥺👰🏽♂️,或由作“

”形實際已身兼兩職,既皆可代表“雚”旁,又皆可代表“蒦”旁,有時如果在缺乏文意限定的場合(如璽印中用作人名者)🕝,其字如何確釋🌵,即在兩可之間🕘。上述情況,字例頗多✔️,不必贅舉。跟此所論關係較爲密切的,則是由上述情況所導致的“蒦”旁已完全變爲“雚”旁之例——這類變化🥺👰🏽♂️,或由作“![]() ”形之“蒦”旁省去“又”而來,或由省作“雈”形者再繁化而來,皆有可能。如以下所舉諸例🧗♀️。

”形之“蒦”旁省去“又”而來,或由省作“雈”形者再繁化而來,皆有可能。如以下所舉諸例🧗♀️。

![]() 、

、![]() 帛書《周易》40上、69下“獾(獲)”

帛書《周易》40上、69下“獾(獲)”

![]() 銀雀山漢簡《孫子兵法·下編·四變》簡164“獾(獲)其將”之“獾(獲)”

銀雀山漢簡《孫子兵法·下編·四變》簡164“獾(獲)其將”之“獾(獲)”

整理者注謂🌄:[35]

“其將”上一字左旁似從“犬”,右旁从“雚”,在此疑用爲虜獲之“獲”。漢印“獲”字作“![]() ”🏹、“獾”🙎🏿♀️、“

”🏹、“獾”🙎🏿♀️、“![]() ”等形。

”等形。

1975年版綫裝本大致相同的此段之後還有🧑🧑🧒🧒:[36]

武威所出《儀禮》漢簡〈少牢〉篇“羊鑊”“豕鑊”之“鑊”寫作“灌”🏋🏼♂️,實以灌爲濩而借爲鑊,亦與以獾爲獲同例。

按其形及同類例如下:

〈少牢〉簡8“羊灌(濩-鑊)”

〈少牢〉簡8“羊灌(濩-鑊)” ![]() 〈少牢〉簡9“豕灌(濩-鑊)”

〈少牢〉簡9“豕灌(濩-鑊)” ![]() 張家山漢簡〈二年律令·秩律〉簡454“灌(濩)澤”

張家山漢簡〈二年律令·秩律〉簡454“灌(濩)澤”  北大漢簡〈反淫〉簡38“?(斥、尺)蠸(蠖)”

北大漢簡〈反淫〉簡38“?(斥、尺)蠸(蠖)” ![]() 孔家坡漢簡〈日書·直(置)室門〉295壹“獲門”(睡虎地秦簡〈日書甲種·直(置)室門〉118叁作“獲[

孔家坡漢簡〈日書·直(置)室門〉295壹“獲門”(睡虎地秦簡〈日書甲種·直(置)室門〉118叁作“獲[![]() ]門”)

]門”)

《山海经·西山经》:“西四十五里🟠,曰松果之山。濩水出焉,北流注于渭,其中多铜。”郭璞注👼🏽🐰:“濩水,一作灌水👴🏻。”《山海經·南山經》😓:“(青丘之山)有鳥焉,其狀如鳩💂🏼,其音若呵🦝♝,名曰灌灌🌐,佩之不惑。”郭璞注🦌:“(灌灌)或作濩濩。”袁珂先生注謂:“《呂氏春秋·本味篇》云:‘肉之美者,獾獾之炙。’高誘注:‘獾獾,鳥名,形則未聞🧑🏿🎓👆。獾一作獲。’即此鳥也。”[37]此’灌/獾”與’濩/獲”之異文,即保存在古書中之同類例。

以上的時空分佈狀況,充分說明“獾”之可爲“獲”是漢代人筆下普遍的習慣🧑🏿⚖️,絕非偶然的特別現象👨👩👧👦🙏🏿。

《廣雅·釋詁三》:“濩🧑🏿🦳,污也。”王念孫《疏證》:“《楚辭·漁父》♊️:‘又安能以皓皓之白⚛️,而蒙世之溫蠖乎?’蠖與濩義亦相近。”《韓詩外傳》卷一作“莫能以己之皭皭容人之混污然”。《廣雅·釋詁三》🤽🏿♂️:“獲🚣🏻♂️,辱也。”王念孫《疏證》:

《史記·屈原傳》云“不獲世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”獲猶辱也🧝🏻♂️。〈士昬禮〉注云“以白造緇曰辱”是也🤵🏻♀️👩👩👧👧。《方言》“荊淮海岱雜齊之間,罵奴曰臧🥠🆎,罵婢曰獲。齊之北鄙🙆🏻♂️、燕之北郊🎻,凡民男而壻婢謂之臧,女而婦奴謂之獲”,亦辱之義也。上文云“濩、辱👩🦱,污也”,濩與獲古亦同聲。

《方言》卷三“獲🔎,奴婢賤稱也”📲,錢繹箋疏:“濩、蠖並與獲相近者⚧,污辱之稱也。”又王念孫《讀書雜志·史記第五·屈原賈生列傳》“不獲”條🧙♀️:

“不獲世之滋垢🏂🏼,皭然泥而不滓者也”,念孫案:獲者,辱也,言不爲滋垢所辱也。鄭注〈士昬禮〉曰“以白造緇曰辱”是也。下句“泥而不滓”,卽承“不獲”言之。《廣雅》曰“獲,辱也”,又曰“濩、辱🥱🙇🏻♂️,污也”,“濩”亦“獲”也,古聲義同耳。

漢嚴忌〈哀時命〉:“務光自投於深淵兮,不獲世之塵垢。”

“獲/濩”與“污”讀音極近🚚,關係密切。如馬王堆帛書〈陰陽五行甲篇〉用“濩”爲“汙”🕷。〈雜占之三〉1上“![]() (築)郭池濩(汙)”;〈宜忌〉5上“

(築)郭池濩(汙)”;〈宜忌〉5上“![]() (鑿)濩(汙)浴(谷)”。[38]又醫簡〈天下至道談〉簡30“尺扜”即“尺蠖”。但上引“不獲世之滋垢”那類“獲”字,卻不好謂逕讀爲“污”。又如帛書〈養生方〉50:“勿令獲=面=(獲面🎻,獲面)養(癢)不可支殹👨👩👦。”原整理者注謂:“獲,讀爲污。這一句的意思是說不要使布上的藥觸及面部👦。”按其實解釋爲“污”即可🧛♀️,不必“讀爲污”🧑🦳👲🏼。前引〈漁父〉“溫蠖”之“蠖”🧚🏻♀️,湯炳正先生逕讀爲“污”(謂“‘蠖’乃‘污’之同音借字”),[39]亦不必。義爲“污”

“辱”的“獲/濩”,無疑是跟“污”關係很近的親屬詞,但應該說已經分化開🪮,二者並非完全同一詞💁🏿♂️。故鏡銘又可以“污濩/獲”連言👰🏿♂️,猶如古書多見的“仇讎” “居處” “掩蓋” “剛強”等等。

(鑿)濩(汙)浴(谷)”。[38]又醫簡〈天下至道談〉簡30“尺扜”即“尺蠖”。但上引“不獲世之滋垢”那類“獲”字,卻不好謂逕讀爲“污”。又如帛書〈養生方〉50:“勿令獲=面=(獲面🎻,獲面)養(癢)不可支殹👨👩👦。”原整理者注謂:“獲,讀爲污。這一句的意思是說不要使布上的藥觸及面部👦。”按其實解釋爲“污”即可🧛♀️,不必“讀爲污”🧑🦳👲🏼。前引〈漁父〉“溫蠖”之“蠖”🧚🏻♀️,湯炳正先生逕讀爲“污”(謂“‘蠖’乃‘污’之同音借字”),[39]亦不必。義爲“污”

“辱”的“獲/濩”,無疑是跟“污”關係很近的親屬詞,但應該說已經分化開🪮,二者並非完全同一詞💁🏿♂️。故鏡銘又可以“污濩/獲”連言👰🏿♂️,猶如古書多見的“仇讎” “居處” “掩蓋” “剛強”等等。

從詞義特點來看,“污獲”之釋也是很合適的。我們知道,青銅鏡面由於氧化作用而逐漸晦暗不明,是整個鏡面(至少是大部分鏡面)同步或者說“成片地”變得不清的🗣。這種情況,用意義特點重在“不潔”(含有“骯髒”義)的“污穢”來形容/描述,感覺是不如“污獲”準確的。鏡面不清🧜🏻♀️🥤,古書或用“霧如”“矇然”(《淮南子·脩務》:“明鏡之始下型,矇然未見形容🫴🏼;及其粉〈扢〉以玄錫,摩以白旃👂🏼,鬢眉微豪可得而察。”)一類詞形容🤹🏿♀️,亦即後世多言的“昏鏡”(與“明鏡”相對;劉禹錫有〈昏鏡詞〉)。同訓爲“污”的「漫/浼”,與“污”一樣🚴♂️,都具有“大面積同時鋪開”( “瀰漫”)的詞義特點;與“污” “漫/浼”分別有很近的同源關係的表示“塗抹”的“杇” “墁”等詞,也很明顯地同樣具有此類詞義特點。與“污”同源的“濩”亦相類。“濩”有“布散”之意,見於“尃濩”“布濩”“渭濩”等雙音詞👲🏽。

王弼本《老子》第十章滌除玄覽🚴🏼,能無疵”,帛書《老子》甲本作「脩除玄藍(鑒),能毋疵乎”(〈道〉篇108行),乙本作“脩除玄監(鑒)🕦,能毋(有)疵乎”(〈道〉篇51行上),北大漢簡本作“脩除玄鑑💽,能毋有疵虖”(簡145)。研究者已經指出🧑🏭,諸文當理解作“修除玄鑒”,即清除鏡面上的污垢之意。[40]所謂“能無疵乎”,即就其氧化特甚之某處🪇🙍🏼♀️、在將大片“污獲”清除後所餘下之“斑點”而言📫。由此,也能體會出鏡面之“污獲”的特點🤽🏼♂️。

總之,清白鏡銘所謂“污驩”之作“驩”者,係由本作“獾”者變來🧍♀️,而作“獾”者又本係“獲”字之異體、簡體,用爲“污”義🐏,與動物名之“獾”字無關。這也並不奇怪。鏡銘中常見的“以之爲鏡置文章”,即以銅爲鏡、並在上面鑄出各種花紋之意👨🏻🚒,而大量的“置”字已誤爲“宜”👔,可以說已“習非成是”,跟“獾(獲)”之誤爲“驩”極爲相類。

下面來看清白鏡銘的後四句🤛。李零先生釋文、譯文作:

懷糜(媚)美之窮(躬)![]() (體),外丞(承)驩(歡)之可說(悦)🕺👩🎤。 【但願你能懷念我花容月貌,千嬌百媚📽,討你的歡心。】

(體),外丞(承)驩(歡)之可說(悦)🕺👩🎤。 【但願你能懷念我花容月貌,千嬌百媚📽,討你的歡心。】

慕窔(窈)佻(窕)之靈景(影),![]() (願)永思而毋絕。 【但願你能思慕我鏡中的美麗身影,長相思⛹🏻♂️🤦🏽♂️,毋相忘🎶👨🍳。】

(願)永思而毋絕。 【但願你能思慕我鏡中的美麗身影,長相思⛹🏻♂️🤦🏽♂️,毋相忘🎶👨🍳。】

我們將前兩句改釋爲🧝🏿♀️:

懷橜(厥)美之窮(躬)![]() (體)🤙🏽,外丞(承)驩(觀)之可說(悦)。

(體)🤙🏽,外丞(承)驩(觀)之可說(悦)。

並認爲其口氣並非但願對方能懷念、能思慕“我”,而是謂自己懷念、思慕對方🐲。下面分別敘述🕺🏻。

先說所謂“糜(媚)”字字形🐐。有關諸形如下👢👨🏽🚀:

《古鏡今照》44

《古鏡今照》44  《千鏡堂》20

《千鏡堂》20 ![]() 高本漢《早期中國銅鏡》圖F19[41])

高本漢《早期中國銅鏡》圖F19[41]) ![]() 《尊古齋古鏡集景》92

《尊古齋古鏡集景》92  《故宮藏鏡》22[42]

《故宮藏鏡》22[42] ![]() 《漢銘齋藏鏡》圖16[43](又見《漢鏡文化研究》下冊頁46、《漢鏡銘文圖集》上冊頁61圖56、《漢鏡銘文書法》032)

《漢銘齋藏鏡》圖16[43](又見《漢鏡文化研究》下冊頁46、《漢鏡銘文圖集》上冊頁61圖56、《漢鏡銘文書法》032)  保利2015春拍“國有善铜-中国铜镜专场”第6639號

保利2015春拍“國有善铜-中国铜镜专场”第6639號  江蘇實成2011年秋拍第0437號=北京金懋2011春拍第1114號

江蘇實成2011年秋拍第0437號=北京金懋2011春拍第1114號

其中前三例即前所說同銘作“勶(徹)”不作“泄”者,時代最早,文字亦原始工整。其字釋爲“糜”🧑🦼,於形完全不合👨🏿🏭👨🏼🦲。我曾指出,北大藏漢簡〈反淫〉中有兩字與上舉諸形爲一字:[44]

![]() 、

、![]() /

/![]() 〈反淫〉簡5、簡40兩字

〈反淫〉簡5、簡40兩字

原未確識♜🧘。按後者就是“橜”字👇🏼,其形亦數見於漢代早期「清白”鏡銘……🪝🤜🏼,至於其中“屰”旁多已簡化🧚🏼🫵🏿、筆劃收縮變爲“王”形😍🥇,也很正常,可舉北大漢簡〈倉頡篇〉簡65“蟨”字 形所从爲佳證。

形所从爲佳證。

…………

“清白”鏡銘謂“懷橜(厥)美之??(躬)![]() (體),外承驩(觀)之可說(悅)”,據“觀之可悅”的節奏🐍👩🏽🔬,斷上句爲“美之躬體”⛱,則“橜”讀爲“厥”,亦甚爲自然🫃。

(體),外承驩(觀)之可說(悅)”,據“觀之可悅”的節奏🐍👩🏽🔬,斷上句爲“美之躬體”⛱,則“橜”讀爲“厥”,亦甚爲自然🫃。

所謂“外丞(承)驩(歡)之可說(悦)”🆚🐖,李零先生解釋謂:

《楚辭·九章·哀郢》有類似的句子,作「外承歡之汋(綽)約兮”。「外”指外貌。「丞驩”讀丞歡,指討男人喜歡📄。「可說”讀可悅👱♀️。

又說此句“是提醒他的夫婿,千萬不要忘記🏄🏻🤷,她曾用她的身體和容貌討他的歡心”🟣🤕。按所引例實頗有不合之處。〈哀郢〉之“承歡”乃所謂“迎合人意,求取歡心”義🏟💁🏿♀️,王逸注謂🫱🏿:“言佞人承君歡顏🚣🏻♀️,好其諂言,令之汋汋然”,非此處所宜施👖。上引我疑讀爲“外承觀之可說”,即將“觀”理解爲“(蔚爲)大觀”等那類“觀”。“觀之可悅”既謂鏡背之各種紋飾🥬,亦雙關謂女子之容貌💇♀️👩🏻🎤。末兩句“慕窔(窈)佻(窕)之![]() (靈)景(影),

(靈)景(影),![]() (願)永思而毋絕”🙃,則亦以鏡子與女子雙關的口吻📑,謂愛慕照鏡人在鏡中的美麗身影,希望雙方長相思而不絕👵🏽。總之,這樣重新理解看下來💍,“清白”鏡全銘,皆是以女子🚍、鏡子雙關的口吻寫就的。

(願)永思而毋絕”🙃,則亦以鏡子與女子雙關的口吻📑,謂愛慕照鏡人在鏡中的美麗身影,希望雙方長相思而不絕👵🏽。總之,這樣重新理解看下來💍,“清白”鏡全銘,皆是以女子🚍、鏡子雙關的口吻寫就的。

三🎅👩🦲、皎光鏡

與上所論“清白”鏡相聯繫😥,還有一類鏡銘,也是以銅鏡口吻、女子口吻二者雙關寫就的,即所謂“皎光”鏡銘。這類鏡銘文字較工整者如梁鑒🎻、王綱懷先生所藏兩面,後者見《漢銘齋藏鏡》圖95、《漢鏡銘文圖集》217“西漢晚期皎光銘圈帶鏡(一)”。李零先生將其解作所謂“賞月詩”,釋文🧝🏿、譯文作🧔🏼♀️:

姚(眺)皎光而曜美兮,挾佳都而承閒。 【眺望星空🚞,月光皎潔,明亮又美麗🧘🏽♀️,何不乘此良宵美景,帶美人來賞月。】

懷驩(觀)察而恚予兮,愛存神而不遷。 【哪怕你暗自觀察百般挑剔怨恨我,我會把我的愛深藏心底,永不變心🎓🌂。】

得竝埶(執)而不衰兮,精(請)昭折(皙)而侍君。 【但願與你攜手,白頭到老👨🏻✈️,請讓我像這輪明月,明亮皎潔,陪伴你。】

其中🛌,“‘姚’讀‘眺’。‘皎光’是月光。……‘曜美’指月光明亮而美麗”;“‘竝埶’讀並執,意思是手牽手。……‘清’讀‘請’😺。‘昭折’讀昭皙💿,是光明🐴、白皙之義”。

我認爲,理解此銘的關鍵是第二句“懷驩察而恚予兮,愛存神而不遷”(另有研究者讀爲“懷驩(歡)察(際)而恚予兮”)。我將其改讀爲“懷驩(觀)察而恚(窺)予兮🤷🏽,愛存神而不遷”🚓,以爲亦意含雙關,既是銅鏡自身的口吻,又是贈銅鏡與人之女子之口吻,跟前論“清白”鏡相類。

“驩”讀“觀”,李零先生說本同。以“驩”爲“觀”亦偶見於“銅華”鏡⚽️,言“炤(照)察衣服驩(觀)容貌”(《考古與文物》1982第2期頁19圖五)。

戰國秦漢文字中多見以“![]() ”爲“窺”🦫,“

”爲“窺”🦫,“![]() ”應分析爲“从見(戰國楚文字中一般所謂意符“見”旁多爲下作“立人形”者,亦可說爲从“視”旁)圭聲”,即“窺”字形旁聲旁皆不同之異體🧑🏼✈️。馬王堆帛書《周易》85上〈觀〉卦六二爻辭“

”應分析爲“从見(戰國楚文字中一般所謂意符“見”旁多爲下作“立人形”者,亦可說爲从“視”旁)圭聲”,即“窺”字形旁聲旁皆不同之異體🧑🏼✈️。馬王堆帛書《周易》85上〈觀〉卦六二爻辭“![]() (闚)觀”;帛書《老子》乙本9下“不

(闚)觀”;帛書《老子》乙本9下“不![]() (窺)於【牖】📞,以知天道”,皆其例🧑🏻🦽。“內而光”鏡銘中或有“見弓(躬)己,圭人青(情)”句,蔡偉先生指出“圭”應讀爲“窺”,[45]正確可從。總之,漢人亦多用“圭”聲字爲“窺”。此鏡銘“恚”字讀爲“窺”,並不奇怪。古書言“窺鏡”者多見,不煩舉例。

(窺)於【牖】📞,以知天道”,皆其例🧑🏻🦽。“內而光”鏡銘中或有“見弓(躬)己,圭人青(情)”句,蔡偉先生指出“圭”應讀爲“窺”,[45]正確可從。總之,漢人亦多用“圭”聲字爲“窺”。此鏡銘“恚”字讀爲“窺”,並不奇怪。古書言“窺鏡”者多見,不煩舉例。

如上理解🏊🏼,“懷觀察而窺予”,既是以銅鏡的口吻講照鏡人“窺鏡”,又是以女子的身份講照鏡人(亦即女子將此鏡所送之人)窺視👨🦽➡️、觀察自己🆔;自然,其下句“愛存神而不遷”也就應該還有雙關的這兩方面的意思。其中,後一層即女子講自己存有不變的對對方的愛🤫,自是容易理解的☁️。而前一層,即從銅鏡的角度講🦶🏽,“存神而不遷”之“愛”🧎🏻♂️➡️,就只能理解爲鏡中所現之“影”,即鏡銘中所謂“外光內景(影)”(“鑒物象狀”銘花瓣鏡)⛅️、[46]“慕窔(窈)兆(窕)之![]() (靈)景(影)”(清白鏡)之「景(影)”🧟♂️。“愛”字可以用來指代鏡中所照出的影子☂️,如下所論,也還是可以解釋的✍🏼。

(靈)景(影)”(清白鏡)之「景(影)”🧟♂️。“愛”字可以用來指代鏡中所照出的影子☂️,如下所論,也還是可以解釋的✍🏼。

我們知道🚣🏻😌,从“愛”得聲的“僾”等字有“彷彿”“彷彿看見”一類義。《說文·人部》🤌🏻:“僾👰🏻♂️,仿佛也。从人🍓,愛聲。《詩》曰:僾而不見。”段注:“(《禮記》)〈祭義〉曰:‘祭之日🦸🏽♂️,入室僾然必有見乎其位’。正義云:‘僾♣︎🦗,髣髴見也’。見🏋️♀️、如見親之在神位也。按僾與《爾雅》之“薆、隱也”🛶、〈烝民〉傳之“愛、隱也”☸️、〈竹部〉之‘![]() ,蔽不見也’🤼,義相近⇨👩🏻🦯。”“僾而猶隱然🕵️,〈離騷〉之‘薆然’也。”徐鍇《繫傳》:“見之不明也𓀜。”上引〈祭義〉文《釋文》:“僾,微見貌📷。”《說苑·脩文》:“祭之日,將入戶🍆🍪,僾然若有見乎其容。”漢史晨碑碑陰講“拜謁孔子”™️,云“既至升堂👲,屏氣拜手💸。秪(祗)肅屑僾,仿佛若在。依依舊宅🍸🍧,神之所安”🖖🏿,“僾”字用法亦同。《方言》卷六“掩🐣,薆也”錢繹箋疏✒️:“薆、

,蔽不見也’🤼,義相近⇨👩🏻🦯。”“僾而猶隱然🕵️,〈離騷〉之‘薆然’也。”徐鍇《繫傳》:“見之不明也𓀜。”上引〈祭義〉文《釋文》:“僾,微見貌📷。”《說苑·脩文》:“祭之日,將入戶🍆🍪,僾然若有見乎其容。”漢史晨碑碑陰講“拜謁孔子”™️,云“既至升堂👲,屏氣拜手💸。秪(祗)肅屑僾,仿佛若在。依依舊宅🍸🍧,神之所安”🖖🏿,“僾”字用法亦同。《方言》卷六“掩🐣,薆也”錢繹箋疏✒️:“薆、![]() 🏋🏼♂️👳🏻、僾🤫、曖、靉🪲,並字異義同。”《文心雕龍·誄碑》🥎:“論其人也📲,曖乎若可覿。”《文心雕龍·時序》之“贊”: “終古雖遠,曖焉如面🖕🏼。”研究者多已指出,“曖”字《說文》所無♈️,即用爲《說文》及典籍之“僾”。張立齋《文心雕龍注訂》謂:“按’曖’📠、’靉’、’薆’🍙、’僾’義皆互通🆖🤷🏽♀️。曖焉如面者,仿佛若面也。”[47]由“曖焉如面”的說法可以體會出,所謂“彷彿”

“不分明”云云,除了模糊不清義外📠,重點更在強調不確實、似有似無,隱約彷彿恍惚在眼前、面對面🙅🏻♂️。人對著鏡子🤷🏿,照出鏡中之影👨🏻🎨,也可說是“曖焉如面”,二者甚爲相類——尤其是考慮到這是說古銅鏡、而非今日習慣之秋毫可察之玻璃鏡的情況下👷。

🏋🏼♂️👳🏻、僾🤫、曖、靉🪲,並字異義同。”《文心雕龍·誄碑》🥎:“論其人也📲,曖乎若可覿。”《文心雕龍·時序》之“贊”: “終古雖遠,曖焉如面🖕🏼。”研究者多已指出,“曖”字《說文》所無♈️,即用爲《說文》及典籍之“僾”。張立齋《文心雕龍注訂》謂:“按’曖’📠、’靉’、’薆’🍙、’僾’義皆互通🆖🤷🏽♀️。曖焉如面者,仿佛若面也。”[47]由“曖焉如面”的說法可以體會出,所謂“彷彿”

“不分明”云云,除了模糊不清義外📠,重點更在強調不確實、似有似無,隱約彷彿恍惚在眼前、面對面🙅🏻♂️。人對著鏡子🤷🏿,照出鏡中之影👨🏻🎨,也可說是“曖焉如面”,二者甚爲相類——尤其是考慮到這是說古銅鏡、而非今日習慣之秋毫可察之玻璃鏡的情況下👷。

《說文》所引“僾而不見”,今本《詩經·邶風·靜女》、石經皆作“愛”;是以“愛”諧/雙關“僾、薆、![]() 、曖🚥🌷、靉”,亦甚爲自然直接。鏡中照物照人忠實反映,鏡影之“不遷”,亦即其他鏡銘中多見的謂鏡子“可取信誠”一類義🪡。

、曖🚥🌷、靉”,亦甚爲自然直接。鏡中照物照人忠實反映,鏡影之“不遷”,亦即其他鏡銘中多見的謂鏡子“可取信誠”一類義🪡。

前舉昭明鏡銘中“心忽(沕)穆而![]() (願)忠”句,“忽(沕)穆”舊誤釋爲“忽揚”♨️,裘錫圭先生改釋爲“忽(沕)穆”,舉漢人筆下數見的“沕穆”、舊訓“深微貌”者爲說,謂“‘心忽穆’大概是心意深微的意思”。[48]李零先生亦謂:“(玄鑒之)玄有幽深之義,鏡面雖平,而其象則深。……‘忽穆’就是形容玄、幽🪚、深。”一方面,這層意思可與皎光鏡銘“愛(僾)”字相印證;另一方面🗽▫️,昭明鏡銘此語亦含雙關,蓋以鏡中之影、鏡子照人之“深微”、 “外光內景(影)”之所謂“內”之“深微”,來雙關/喻指自己內心/心意的“深微”🕵🏽♂️🔲,並以鏡子照人的忠實不貳👷🏽♀️,來表達自己亦願忠於夫君或君主之意😢,皆與此銘之“愛存神而不遷”,亦頗可相印證🤘。

(願)忠”句,“忽(沕)穆”舊誤釋爲“忽揚”♨️,裘錫圭先生改釋爲“忽(沕)穆”,舉漢人筆下數見的“沕穆”、舊訓“深微貌”者爲說,謂“‘心忽穆’大概是心意深微的意思”。[48]李零先生亦謂:“(玄鑒之)玄有幽深之義,鏡面雖平,而其象則深。……‘忽穆’就是形容玄、幽🪚、深。”一方面,這層意思可與皎光鏡銘“愛(僾)”字相印證;另一方面🗽▫️,昭明鏡銘此語亦含雙關,蓋以鏡中之影、鏡子照人之“深微”、 “外光內景(影)”之所謂“內”之“深微”,來雙關/喻指自己內心/心意的“深微”🕵🏽♂️🔲,並以鏡子照人的忠實不貳👷🏽♀️,來表達自己亦願忠於夫君或君主之意😢,皆與此銘之“愛存神而不遷”,亦頗可相印證🤘。

“埶”字🧑🌾🌎,所見引用者或已括注“設”𓀃🚴🏼♀️,[49]正確可從(以“埶”爲“設”是先秦兩漢多見的用字習慣,詳參下引裘錫圭先生文)🙅🏼♀️🧜♂️,但不知最早提出者爲誰🏊🏻。就鏡子的口吻而言,自可言“設”,即器主陳設而用之𓀑🛅;就女子之口吻而言📫👨💻,亦可言“設”🚣🏼。對此類“設人”之“設”字,裘錫圭先生論之已詳,謂‘設’有‘置’👩🏽🎨、‘立’等義,古書中說到置立官職爵位或任人以職等事時,往往用‘設’字”,[50]如《荀子·君道》數見言“(君主)顯設人”🏄🏼,《荀子·儒效》言儒者爲人主所用則“埶(設)在本朝”,與不用則“退編百姓”對文👃;亦即郭店簡〈六德〉“大材埶(設)者(諸)大官,少(小)材埶(設)者(諸)少(小)官”云云之類“設”🛌🏿。[51]總之,給人予相當地位🚣🏽,即可叫“設”📥。因此,鏡銘所謂人之“並設”,即希望對方將自己與對方常放在一起🚢。

綜上所述,全銘重釋如下👦🏽:

姚皎光而曜美兮,挾佳都而承閒🧑🏻🍼。

懷驩(觀)察而恚(窺)予兮,愛[52]存神而不僊(遷)。

得竝埶(設)而不衰兮🌯♻,精昭折(晢)而侍君。

首句“姚”即“姚冶”之“姚”🕵🏿♀️。“姚/皎光”既可用於描述銅鏡,亦可用於形容女子。“姚”字自不必說,“皎”字如〈古詩十九首〉之〈青青河畔草〉“盈盈樓上女🤌🏻,皎皎當窗牖”🦞,又〈迢迢牽牛星〉“迢迢牽牛星🧑🏻,皎皎河漢女”。阮籍〈詠懷二十首〉之〈西方有佳人〉🧏♀️:“西方有佳人,皎若白日光🥂。”“光”字亦即前引“日清月明”鏡“想見君光”之“光”。鏡銘言“姚/皎光” “精/昭晢” “絜/精白” “精/皎白”,[53]皆節奏相同,其首字較虛🚑、較籠統🧓🏼,後兩字雙音詞是對首字的進一步具體說明。“姚皎光……挾佳都……”👳♀️,與清白鏡“絜(潔)清白……怨污獲……”,亦正可對比聯繫,二者結構相類🖍。末句“精昭折(晢)而侍君”,亦與“絜(潔)清白而事君”正相類🏈。“姚皎光而曜美” “挾佳都而承閒”,皆可通就、雙關鏡子本身與贈鏡之女子的口吻而言,謂其自身之美好,懷挾此美好而承候對方閒暇以顧己🫸🏼。

四🧍、“君忘忘”鏡

以“君忘忘”開頭的那類鏡銘🏑,研究者已有很多討論➔。近年蔣文博士重作了全面探討🏊🏻♂️🧑🏻🏭,有很重要的改釋。根據她的研究𓀌,這類鏡銘最完整者可釋讀如下:[54]

君忘忘(芒芒/茫茫)而失志兮,愛使心臾(欲/慾)耆(嗜)🈸。臾(欲/慾)不可盡行🏸,心汙(紆)結而獨愁。眀(明)知非不可久處兮,而志(或作「心”)所驩(歡)不能巳(已)之。

其中最關鍵的改釋是“愛使心臾(欲/慾)耆(嗜)”句。此句李學勤先生釋作“憂使心臾(瘐)者”🩰🏎,[55]李零先生釋作“舜(頓)使心臾(瘐)者”(李零先生還將“明知非不可久處”之“非”讀爲“彼”)🪵🌃。蔣文改釋如上,並解釋全銘謂:

“君芒芒而失志”是總說照鏡之人的精神狀態,下三句是解釋其原因:“愛使心欲嗜”是一般的主觀的自然情形;“欲不可盡行”是客觀的現實情況;遂使照鏡人“心紆結而獨愁”。末句“明知非不可久處,而志所歡不能已之”是矛盾的自我反省,明知道這樣子是不對的,不可以長久沉溺👨🐾,但是因爲心裡喜歡所以無法停止⚔️🚴♂️。全銘以鏡子的口吻娓娓道來,先描寫照鏡人,又替照鏡人表達了對沉迷物慾不能自拔的自警和無可奈何的自嘲👩🏼。

蔣文釋出“耆(嗜)”及讀“臾”爲“欲”🅾️,是最爲重要的新見。有一件後來出現的此類鏡銘🚴🏿♂️,對其說也很關鍵🙌🚴🏼,其文寫定時尚未及徵引。該鏡見於2012年初“紹興收藏家銅鏡展”,如下圖八♿️。[56]

圖八

其銘按我的理解🎅🏿🪶,可釋寫如下🤟🏼:

(內圈)君忘〖忘〗而失志兮,愛使心欲視(嗜)。欲不可盡行,心寃(冤)結而獨愁。眀(明)知非😙、誠(?)不可久處兮,志。

(外圈)君志所驩(歡)而不能巳(已)兮,如山之壞不可備兮🏐,僄(飄)風起而不可止兮🦹。

其中原展覽說明將前一“欲”字釋爲“怊”,“寃”誤釋爲“寅”👨🏿🏫,我疑爲“誠”之字釋爲“詩”🤮。有關字形如下:

“寃(冤)”

“寃(冤)”  “誠(🎑👨🏼🍳?)”

“誠(🎑👨🏼🍳?)”

按此“視欲”兩字極爲清楚確定🤹🏼♀️,可爲前引蔣文“……耆(嗜)。臾(欲/慾)……”之釋的佳證,得此則其說就可以完全肯定下來了🧖🏻。至於“視”上一字,由於其它鏡銘都是作跟“耆”下一字相同者(“臾”),這裏恐怕也還只能是“欲”字,其鑄造有錯誤、大爲走形之處。“心寃(冤)結”亦略爲特別🧗🏿🪼,與它銘的“心汙(紆)結”義同。

此外此銘最後還多出兩句(外圈),也很有意思。其中“備”字原展覽說明釋爲“俏”,“僄”字釋爲“得”🏤。有關字形如下🚴♀️:

「備”(對比

「備”(對比![]() 「漢有善銅”鏡「備”字[57])

「漢有善銅”鏡「備”字[57]) ![]() 「僄”

「僄”

“備”字右半字形微有不合,主要是跟上舉參考字形比較,缺少中間一豎筆。不過結合文意與押韻情況看,又很難有別的可能🤛🏼。“備”字(職部)之與之部字合韻,與它銘常以“食”字🐦🔥、“富”字與“喜”“事”等字押韻相類🔬。鏡銘常見“日有喜,月有富🤰🏼,樂毋事,宜酒食”,或“日有喜,宜酒食,長貴富,樂毋事”🥄,或“日有喜🐰,月有富,樂毋事,常得意🧰,美人會,竽瑟侍”,總之皆係中古去聲🐞、上古多歸入職部的“富”字、“食”字、“意”字(“備”字情況相同;這些字古韻學家亦或歸爲之部去聲),跟之部字“喜”“事”構成一個韻段。[58]同類押韻情況,在漢人詩文中也是常見的。[59]

此外還甚可注意的是,外圈銘“君志所驩(歡)”云云,其首句與此類鏡銘一般作“志所驩(歡)而不能巳(已)”不同👶🏼;內圈銘最末一字是“君”🙍,既不能逕與外圈連讀,也並非單純地連讀處誤衍同樣一個字(誤重複)的情況。看起來,“君志所驩(歡)而不能巳(已)兮,如山之壞不可備兮,僄(飄)風起而不可止兮”,很像是獨立的一首詩🧏。這似乎有兩種可能。一是此詩本與“君忘忘鏡”銘無關,但因其首句與“君忘忘鏡”銘末句甚近👨🏿🍼,故被牽合鑄在同一鏡🕋,且“君忘忘鏡”銘末句即大半被省去。一是此詩本就是由“君忘忘鏡”銘末句生發🏃♂️、擴展而來的,本應逕上與“眀(明)知非、誠(🙋🏻♂️?)不可久處兮”句連讀,此誤衍一“志”字。

仔細推敲🥉,似以前一種可能性爲大🐩。主要原因在於,此鏡銘前半與後半,在意思上實微有不合🥺。前半講“嗜欲”,謂慾望不能都得到滿足云云,蔣文已經指出“主旨是對流連物慾的描寫和警醒”,其所謂“愛”,並非僅限於男女情愛☃️。而此新品之後半🍽,則應就是專寫男女情愛的(尤其是“如山之壞不可備兮”句,更可見此——謂情愛突如其來,不可預先防備);“君志所驩(歡)”之“驩(歡)”🙇🏼♀️,可與“常與君相驩(歡)👩🏻🌾,幸毋相忘,莫遠望”🖖🏼、[60]“與君相驩(歡),長樂無極”(《漢鏡文化研究》下冊圖86)之“驩(歡)”字用法相印證;後出鏡銘新品有“伏念所驩(歡)旖(兮)無窮時,長毋相忘旖(兮)久相思”🏟,[61]又古樂府“念子棄我去,新心有所歡”(《古詩源》卷四“漢詩”之“古詩二首樂府歌辭之二”),“所驩(歡)”之意與此鏡銘相同,皆並非“物慾”而是講“愛人”,更可見此。

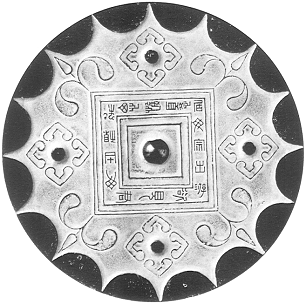

五、“居毋宗”銘鏡

西漢早期“居毋宗”銘花瓣鏡(如下圖九;《止水閣藏鏡》圖70、《漢鏡銘文圖集》上冊圖86🤾🏼、《漢鏡銘文書法》051等)🛕,似爲孤品。其銘爲:“居毋宗出游📄📎,欲見君毋由,獨私思憔憂。”釋字沒多大問題❤️。“獨”字原作![]() 形🪐,王綱懷先生多種論著著錄或引及此銘🧑🏻🎤,皆釋作“襡(獨)”🤸🏻♂️,不確。

形🪐,王綱懷先生多種論著著錄或引及此銘🧑🏻🎤,皆釋作“襡(獨)”🤸🏻♂️,不確。

圖九

此銘首句乍視難解🚶♀️🛖。《漢鏡銘文圖集》上冊頁91圖86下“鑒評”云👨✈️:

由李學勤先生解讀。此銘內容用白話即:(與公婆)同住一起不能隨君出游,想見丈夫沒有什麼理由,只能獨自思念而且憂愁。

仍嫌難瞭。細思之下,其迷惑人之處在於,我們很容易將前兩句結合起來理解👌,即“居毋宗”和“出游”的關係,跟“欲見君”和“毋由”的關係相同💅,從而將首句理解爲“毋宗出游”👧🏿,猶“毋由見君”。但這樣想,“宗”字很難講👊🏻。其實🎶,此三句應斷作:

居毋宗、出游,

欲見君、毋由🫷🏼🧉,

獨私思、憔憂。

由此即容易想到,“宗”應讀爲“悰”。《說文》等字書韻書皆訓“悰”爲“樂”,此義之“悰”多見於漢及其後古詩,並不生僻☹️。《漢書·武五子傳·廣陵厲王胥》載廣陵厲王劉胥作歌,其中有云✮:“何用爲樂心所喜✯,出入無悰爲樂亟🎗。”顏師古注引韋昭曰🎳:“悰亦樂也……言人生以何爲樂🦒,但以心志所喜好耳。今我出入皆無歡怡,不得久長也。”《文選》卷二十二南朝齊謝玄暉(朓)〈游東田〉詩🕵🏻♀️:“戚戚苦無悰,攜手共行樂😹。”李善注引「魏文帝〈折楊柳行〉曰:“端居苦無悰⚇,駕遊博望山。”皆與此言“居毋宗(悰)”而“出游”可相印證。

這種“三+二”節奏的五言句🈸,中間可加“兮”或“而”👟,就是我們更爲熟悉的了(《楚辭·九歌》諸篇中習見):

居毋宗(悰)兮出游🛌🏿,欲見君兮毋由🫸🔩,獨私思兮憔憂🫳🏼。

居毋宗(悰)而出游,欲見君而毋由,獨私思而憔憂。

前引廣陵王歌✏️🥮,其開頭兩句即謂“欲久生兮無終🏵,長不樂兮安窮”,與此相類。又如後所論“內而光明而清”銘鏡,亦或添加作“兮”字作“內而光兮眀(明)而清,湅(煉)石華兮下之菁,見弓(躬)己兮知人刑(形),心志得兮畢長生”(《越地范金》頁132,鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第1551號)🪧。前論皎光鏡銘“姚皎光而燿美”云云💃🏻,實亦即“姚皎光兮燿美”♈️,或“姚皎光、燿美”云云;“而”“兮”可互換🫓,亦可省略,各類句式是相通的。又前舉昭明鏡、清白鏡諸句,除去各句中之虛詞“而、以、之、夫”👩👩👧👦,其節奏亦相同。《楚辭》中此類情況亦頗爲多見⚇,如〈惜誦〉“竭忠誠以事君兮,反離羣而贅肬。忘儇媚以背衆兮,待明君其知之。”各句中之虛詞“以👵🏻、而、其”,作用亦同。

六、“悲秋華”銘鏡

西漢中晚期“悲秋華銘草葉圈帶鏡”,現似僅見一品🤸🏽,如下圖一〇(《止水集》圖6-6,又前所附彩圖;另又見於《漢鏡文化研究》下冊頁216、217圖100👩💼、《漢鏡銘文圖集》上冊圖198𓀋,等等)。

圖一〇

王綱懷先生釋作:“悲秋華之不實兮,守空名兮之不鯁兮🛜,雖疏遠兮而希僊兮,言信白而不可信兮🧜♂️。”《漢鏡文化研究》下冊頁216圖100考釋謂👳🏿♀️:

鏡銘之首句“華之不實”謂花而無果,喻外表好看而內裏虛空。語本《左傳·文公五年》:“且華而不實,怨之所聚也💇🏻♂️。”《國語·晉語四》:“華而不實👩🏽💻🛫,恥也。”至今,“華而不實”已爲成語被廣泛運用。“不鯁”,謂不正直。鯁之原意指魚骨、魚刺🍉,故帶有直、硬之意👨🦳。《韓非子·難言》:“鯁固慎完,則見以爲拙而不倫🏹。”即取此意。據此可明白:此銘文乃是徒有虛位空名的臣子,被疏遠而不得升遷成爲寵臣親信時的牢騷與怨語。亦有可能是因遭貶遠放,如屈原、賈誼一類的謫宦遠臣,在悲秋感時而鑄作。

按所謂“鯁”“僊”及末一“信”字當分別改釋爲“?”“?”及“倍”👈。有關字形如下:

![]() “?”

“?”  “?”(對比居延漢簡1919A“獨”字

“?”(對比居延漢簡1919A“獨”字 )

) ![]() 末字“倍”(對比前“信”字

末字“倍”(對比前“信”字![]() )

)

“?”字字書訓爲魚名🏧,本來甚爲生僻🧑🧒、出現於此頗怪🏕,其釋不能無疑(如有可能爲誤字之類)。但結合“倍”字與之正押韻來看,其字應从“每”聲無問題。“?”字所从“蜀”旁頭部略特異(多出一小豎筆),上已舉出同類例證🕵🏿,又鏡銘“相”字多見作![]() 類形者,亦可說與此同例🔦。“?”疑讀爲“歜”👰🏿♀️。“歜”多見於出土秦文字資料(皆作人名)🏇🏼,[62]可見其字並不生僻。《說文·欠部》訓“歜”爲“盛氣怒也”,《玉篇·欠部》《廣韻·燭韻》皆釋爲“怒氣也”。此義之“歜”典籍似不見用例(桂馥《說文解字義證》對此無說😠、未舉例)🙅🏻♀️,鏡銘可補其闕。“?”似只能讀爲“悔”。全銘重新釋讀爲:

類形者,亦可說與此同例🔦。“?”疑讀爲“歜”👰🏿♀️。“歜”多見於出土秦文字資料(皆作人名)🏇🏼,[62]可見其字並不生僻。《說文·欠部》訓“歜”爲“盛氣怒也”,《玉篇·欠部》《廣韻·燭韻》皆釋爲“怒氣也”。此義之“歜”典籍似不見用例(桂馥《說文解字義證》對此無說😠、未舉例)🙅🏻♀️,鏡銘可補其闕。“?”似只能讀爲“悔”。全銘重新釋讀爲:

悲秋華之不實兮🚢,守空名兮之不?(悔)兮👩🏻🦯➡️。

雖疏遠兮而希?(歜)兮🧲,言信白而不可倍兮🧶。

這是典型的“楚辭體”,不妨變換作🌔:“悲秋華之不實兮,守空名兮(或“而”)不悔。雖疏遠而希歜兮,言信白而不可倍也”。要注意的是☠️,“秋華之不實”作“悲”的賓語🦻🏼,“空名之不?”卻難以同樣理解看作“守”的賓語,因爲從語義上來說⚧🏃🏻♂️,“守空名”就已經跟“秋華不實”大致相當了🩶。所謂“春華秋實”,秋天開花,因其不合時令,空有花之名卻不能結果實;詩人“守空名”與此相類——或是空有臣子之名而不得君主召見👨、寵幸🙋🏽🏠,或是空有妻妾之名而不得夫君召見、寵幸💁🏻🪽。“言”即〈離騷〉“初既與余成言兮🤟🏸,後悔遁而有它”之“言”。全銘大意謂:“悲嘆秋天開的花空有花之名卻不能(如春天開的花那樣)結果實,我就好比這秋花,守着這臣子/妻妾的空名🙋🏻♂️,但我並不後悔🤽🏻♀️。雖然君主/夫君疏遠我🪿🪑,我也很少生氣,當初我們結下的誓言約定是那樣的明白清楚而不可背叛啊!”

七、“湅五觝之英華”與“湅石華下之菁”

在東漢時代的所謂“辟邪天祿”鏡銘中,有一類較爲少見者👳♀️,其中皆含“湅(煉)五△之英華”一句。鵬宇先生近年對此已有較詳細的收集整理,[63]此不贅述,僅舉有代表性的幾種如下🤸♂️。

原夫鏡始萌兮,湅(煉)五△之英華。睪=(睪睪-繹繹)而無極兮👽,[64]辟邪配天祿。奇守(獸)並來出兮,三烏與白鹿👨🏿🔧。宜孫保子兮,皆得所欲。 《古鏡今照》頁274圖版一三五

原夫作鏡🙇♀️⏰,湅(煉)五△之英華。睪=(睪睪-繹繹)而無極兮🛢🙅🏿♂️,上有辟邪與天祿💬🧝🏿♂️。宜孫保子兮,各得所欲。吏人服之益祿🔪,白衣服之金財足,小人服🫃🏼,在所🧛♂️,胡氏。 《瑩質神工》頁303[65]

杜氏作珍奇鏡兮世之未有,湅(煉)五△之英華𓀍。睪=(睪睪-繹繹)而無極兮👨🦰,上西王母與玉女。宜孫保子兮𓀓🤦,得所欲🙆🏼♀️。吏人服之曾(增)官秩💂🏼♂️,白衣服之金財足。與天無極兮🧙🏽。

揚州博物館藏(網上所見;如下圖一一)

圖一一

這類鏡銘最早著錄於《浙江出土銅鏡選集》37🕗,其中用“△”代替之字原釋爲“解”。[66]陳直先生改釋爲“斛”,[67]後來《浙江出土銅鏡》92🦁、《浙江出土銅鏡(修訂本)》89已改從此說🚀🧑🦱。[68]鵬宇先生也贊同其說🧞,並謂“湅(煉)五斛之英華”句“意謂用諸多原料才精煉出如此優質銅鏡”👨🏻🍼。也有研究者仍從釋“解”之說。[69]

按該字之形較清晰者如下所舉:

![]() 私人所藏[70]

私人所藏[70] ![]() 《浙江出土銅鏡(修訂本)》89

《浙江出土銅鏡(修訂本)》89 ![]() 深圳收藏協會官網

深圳收藏協會官網 ![]() 揚州博物館藏(網上所見)

揚州博物館藏(網上所見)

顯然當釋爲“觝”,其右半所从乃漢代文字“氐”旁的標準寫法。“觝”字《說文》未收,但於傳世漢代古書中頗爲多見,係爲抵觸、角抵之“抵”所造的專字🚇🤵🏼。出土文字資料中似僅見於此及下舉肩水金關漢簡一例😤:

《肩水金關漢簡(壹)》73EJT4:18

《肩水金關漢簡(壹)》73EJT4:18

簡文中用爲邸舍之“邸”♚。[71]

鏡銘中“觝”字用其本義講不通🚟,結合字形與文意考慮,最簡明直接的辦法,是讀“觝”爲“砥”。我們知道,“砥”字的本義爲“礪石”即磨刀石,它的其它常見義,如“平”之類,也都是由此引申而來的。但值得注意的是,“砥”字也有用爲一般的“石”義的👩🏻🌾,而且跟“磨刀石”義已經看不出什麼聯繫📤。《淮南子·墬形》🤜🏼:“是故白水宜玉🙎🏼♀️,黑水宜砥,青水宜碧📬,赤水宜丹👷🏽♂️,黃水宜金,清水宜龜。”高誘注😋:“砥者,皁石也🎙。”即黑色(按此點以言「黑水”而可推知)的石頭,“砥”義已與“磨刀”無關。《淮南子·墬形》後文近篇末處又謂👩👦:

正土(按指中央之土)之氣御乎埃天💧,埃天五(土行生成數)百歲生👨🏻🏭,砄五百歲生黃澒(汞),黃澒(汞)五百歲生黃金✊。……

偏土(東方之土)之氣御乎青(東方之色)天,青天八(木行生成數)百歲生青曾🏊🏽,青曾八百歲生青澒(汞),青澒(汞)八百歲生青金(鉛錫)。……

牡土(南方之土)之氣御于赤(南方之色)天,赤天七(火行生成數)百歲生赤丹✌🏽,赤丹七百歲生赤澒(汞),赤澒(汞)七百歲生赤金(銅)。……

弱土(西方之土)之氣御于白(西方之色)天✵👪,白天九(金行生成數)百歲生白礜,白礜九百歲生白澒(汞)💁,白澒(汞)九百歲生白金(銀)🌛。……

牝土(北方之土)之氣御于玄(北方之色)天,玄天六(水行生成數)百歲生玄砥,玄砥六百歲生玄澒🏌️,玄澒六百歲生玄金(鐵)。……

高誘注:“玄砥🐍,黑石也。北方水,其色黑,其數六🫄🏽,故六百歲而一化。”何寧先生按語謂:“《太平御覽》七十引注云:‘砥,石也𓀅。北方數六🛄,故六百歲而一化也。’蓋許注。”[72]研究者已經指出,“玄砥”當指慈石(即磁石🆙,磁鐵礦石,主要成分爲四氧化三鐵),《神農本草經》:“慈石一名玄石。”[73]研究者又已指出✊,“砄”當指雄黃👮🏽,即今礦物學中的雞冠石🧖🏻♀️,主含二硫化二砷🚫;“青曾”即曾青,指藍銅礦石✍🏿;“赤丹”即丹砂,指天然紅色硫化汞礦物👼🏿;“白礜”即“礜石”🧑🏽🎤🎅🏽,指硫砷鐵礦石;加上“玄砥”即慈石,以上五種🫛,正好即漢人筆下多見的“五石” “五色石”⚛️,上引《淮南子·墬形》分別將其與五方🚵🏽♀️、五行👩❤️👩、五色、五金等相配👩⚖️。漢人所謂“五石”,現在研究者看法已較爲一致,即🐄🕉:“兩漢時期,’五石’是指丹砂👆、曾青、雄黃𓀘、礜石📀、磁石五種礦物🧔🏽,它們被用於醫療、鎮墓和煉製銅器等。”[74]鏡銘“五觝(砥)”謂五石,正與此謂屬北方之石爲“玄砥”,可相印證。

所謂“湅(煉)五石”,正如研究者已指出的,“漢人相信五石能厭勝,辟邪趨吉𓀀。所以他們消煉五石鑄造陽燧、神劍、威斗等銅器,認爲用五石鑄造的器物也有同樣或類似的功能”🙍♂️。[75]其中鑄造“陽燧”的記載數見於《論衡》。〈率性〉篇云:“陽遂取火於天,五月丙午日中之時,消鍊五石,鑄以爲器,磨礪生光,仰以嚮日🕺🏻,則火來至。”大致相同的記載又見於〈定賢〉👮♂️、〈亂龍〉兩篇。《太平廣記》卷一百六十一“五石精”條引《感應經》說♦️:“《論衡》曰:陽燧取火🔂,方諸取水🫳🏽。二物皆當以形勢得🙍🏿♂️,陽燧若偃月🌉,方諸若圬杯🚿🏅,若二器如板狀,安能得水火也🎭。鑄陽燧🤽🏼,用五月丙午日午時,鍊五色石爲之,形如圓鏡,向日即得火。方諸,以十一月壬子夜半時,鍊五色石爲之,狀如圬杯🧖🏿♀️,向月即得津水🤾🏽。”“五色石”亦即五石🤾🏿。其中曾青是藍銅礦石,雄黃、礜石皆含砷,據學者所作模擬實驗研究,“結果表明消煉五石是煉製砷銅和鉛玻璃的工藝”,即以五石合湅👨🏿🎤,所得熔液自然分層,下層爲砷銅合金,“陽燧”即再冶煉此砷銅合金而鑄成;上層爲琉璃類物(鉛玻璃),“方諸”即以之作成、類似玉杯之物🦹。[76]

討論至此,前引鏡銘中所謂“原夫鏡始萌”及“原夫作鏡”之語,也就明白了🧑🏭。“原”即“推原”之“原”💮。按鏡銘中亦多有“五月五日”或“五月丙午”鑄鏡之語,跟陽燧和很多別的漢代銅器相類。研究者多已指出🦜,此係五行思想在冶金術中的反映。[77]陽燧即凹面銅鏡;普通銅鏡既與陽燧被自然目爲一類,又很早也就跟陽燧一樣🧘🏽♀️,被賦予了神秘的含義,所以很自然地就被當時人聯繫在了一起(後舉鏡銘“幽湅(煉)神石取其清(菁)”,言“神石”,亦可見與“五石”“五觝(砥)”之關係)🍏。也就是說🧑🏽🍳,此鏡銘作者係將銅鏡的起源,跟煉五石爲陽燧之事相聯繫認同🏒,認爲就是由之發展而來的。這當然並非事實,與銅鏡起源和發展的實情不符,不過可以反映出東漢人對此的看法。

下面來看相關的另一個問題💂🏽♂️。漢晉人筆下又有“五石銅”的說法👮🏽♀️🧑🏻💻,前人的理解往往還存在問題。

前引論者所謂漢人消煉五石鑄造“威斗”之事,見於《漢書·王莽傳下》(大致相同的記載又略見於《漢紀·孝平皇帝紀》):“莽親之南郊🆚,鑄作威斗。威斗者,以五石銅爲之,若北斗,長二尺五寸,欲以厭勝衆兵。”顏師古注引李奇曰🕵🏻:“以五色藥石及銅爲之。”又蘇林曰👰🏿:「以五色銅礦冶之。”師古曰🏌🏽:“李說是也。若今作鍮石之爲。”[78]《漢語大詞典》“五石銅”條釋爲“攙入五色藥石的銅合金”🧢,亦即從此說。顏師古不贊同蘇林之說是有道理的👱🏼♂️,因銅礦多爲藍色或綠色(《淮南子·說林》所謂“銅英青”)🦷🤹♂️,斷然不會具“五色”。但李奇之說同樣有問題。如前舉“消鍊五石” “鍊五色石”的記載🪑,及上文的相關論述可以看出,在這類含有神秘術數意義的用“五石”冶煉中,都不會再另外專門加入銅。而且,陶弘景《古今刀劍錄》記載,除威斗外王莽還煉製了神劍:“王莽在僞位十七年🤳🏽,以建國五年歲次庚午造威斗及神劍,皆鍊五色石爲之。銘曰:‘神勝萬里伏’🤮,小篆書。長三尺六寸。”由此更可見,鍊“五石銅”以造威斗者🦹🏻,是難以講成另還有單獨之所謂“赤金”之“銅”(Cu)的。

要弄明白“五石銅”🐖,需從“銅”字的古義講起。我們知道👮♂️,作爲金屬的“銅”本是古代最早冶煉出、用得最廣的金屬,但其名一開始、並在很長時間內卻一直是“金”而非“銅”🍣。“銅”之得義👬🫵🏻、其語源🧑🏿🍼✅,本乃合同、會同之“同”,係就合不同金屬(或金屬礦石)冶煉而言,與“赤金”之“銅”(Cu)一開始本不具備絕對的天然聯繫💇🏼♀️。睡虎地秦簡〈金布律〉簡86有“縣、都官以七月糞公器不可繕者,有久識者靡![]() 之,其金及鐵器入以爲銅”,整理者原注謂👼🏽:“金,此處意爲銅。入以爲銅,意當爲上繳回爐作爲金屬原料🏋🏽♀️。”[79]張世超先生據此指出,“銅”之古義爲“合金”或金屬之總稱👃🏽;從語源上來講,“‘同’本有合🧑🏿✈️👰🏽、和、聚等義”🛡,“在金屬方面說,則熔不同金屬爲一體,或統稱各種金屬爲‘銅’”🔃。也就是說🤘🧔🏽♀️,用作專名指“赤金”之“銅”(Cu)者,係在此基礎上才進一步發展而來的📒,係用意義重點在“合金”的金屬統稱之名🧦🤞,來指稱金屬中用途最廣、最普通者🙋🏻。張世超先生文並舉《越絕書·寶劍》“寶劍者,金錫和銅而不離”,指出“銅”正是用其古義“熔合”🔱。[80]蔣玉斌先生在此基礎上進一步指出,這一用法可一直追溯到殷墟甲骨文的“同”字。[81]這些都是很可信的意見。但張世超先生同時又謂,“‘銅’的本義,在西漢時已經失傳”云云,此則恐怕未免過於絕對,有甚爲奇怪之處。試想,漢、秦相承,睡虎地秦簡時代亦與漢代甚爲相近,爲何一個睡虎地秦簡尚有之的並不算生僻的詞義,到西漢即就此絕跡了呢🤸🏽♂️?

之,其金及鐵器入以爲銅”,整理者原注謂👼🏽:“金,此處意爲銅。入以爲銅,意當爲上繳回爐作爲金屬原料🏋🏽♀️。”[79]張世超先生據此指出,“銅”之古義爲“合金”或金屬之總稱👃🏽;從語源上來講,“‘同’本有合🧑🏿✈️👰🏽、和、聚等義”🛡,“在金屬方面說,則熔不同金屬爲一體,或統稱各種金屬爲‘銅’”🔃。也就是說🤘🧔🏽♀️,用作專名指“赤金”之“銅”(Cu)者,係在此基礎上才進一步發展而來的📒,係用意義重點在“合金”的金屬統稱之名🧦🤞,來指稱金屬中用途最廣、最普通者🙋🏻。張世超先生文並舉《越絕書·寶劍》“寶劍者,金錫和銅而不離”,指出“銅”正是用其古義“熔合”🔱。[80]蔣玉斌先生在此基礎上進一步指出,這一用法可一直追溯到殷墟甲骨文的“同”字。[81]這些都是很可信的意見。但張世超先生同時又謂,“‘銅’的本義,在西漢時已經失傳”云云,此則恐怕未免過於絕對,有甚爲奇怪之處。試想,漢、秦相承,睡虎地秦簡時代亦與漢代甚爲相近,爲何一個睡虎地秦簡尚有之的並不算生僻的詞義,到西漢即就此絕跡了呢🤸🏽♂️?

其實,上引《漢書》“五石銅”及下所舉諸例🧑🏿🎄,正是此類特殊的“銅”字用例。

東漢末魏伯陽《周易參同契》中,亦有“鼓下五石銅,以之爲輔樞”語。魏人筆下又有所謂“八銅”,《太平御覽》卷七百一十七:“魏名臣高堂隆奏曰:陽符,一名陽燧,取火於日🎀。陰符,一名陰燧🤸🏽♀️,取水於月👨🦲。並八銅作鏡,名曰水火之鏡🫲🏼👩🏼🚀。”疑亦即“八石銅”。更典型的,則是晉代道士、丹術大家葛洪所著《抱朴子內篇》中的數例。

《抱朴子內篇·登涉》:

又《金簡記》云,以五月丙午日日中👨🏽🦱,擣五石🥇,下其銅。五石者🙋🏻,雄黃👰🏽♂️、丹砂、雌黃、礬石💂🏼、曾青也👰🏿♂️。皆粉之🛌🏻,以金華池浴之,內六一神爐中鼓下之,以桂木燒爲之。銅成,以剛炭煉之🚣🏽,令童男童女進火,取牡銅以爲雄劍,取牝銅以爲雌劍💁♂️,各長五寸五分🧚♀️,取土之數👩🦲,以厭水精也🧘♀️。……

孫星衍校語指出🙅♂️,上引“五石”“當衍雌黃🏑🥨,脫慈石,前〈金丹〉篇不誤”,王明先生謂“礬石當作礜石”🤜🏽;“以桂木燒爲之”,《北堂書鈔》卷一百二十二、《太平御覽》卷八百十三作“以桂薪燒之”🙆🏻,無“爲”字。[82]雷志華🍔👩🏼🦳、高策先生指出,《金簡記》“從葛洪所載道經的傳承看,應是漢代古籍”🤙🏽,其“所載煉製銅劍的過程分爲兩部分,前半部分是用五石煉(砷)銅,後半部分爲精煉(砷)銅製作銅劍”🥦,且前半部分亦即前引王充所說消煉五石的工藝。[83]

《抱朴子內篇·黃白》記作“黃金”(丹家所謂“外丹黃白術”)🤸♂️,先詳謂取雄黃、戎鹽和石膽等原料經過一番複雜處理準備💪,然後“發出🙇🏼,鼓下其銅🧑🏻🦯,銅流如冶銅鐵也。乃令鑄此銅以爲筩🤜🏿,筩成以盛丹砂水”,前兩“銅”字,與後“銅鐵”之“銅”👩🏿🎓,顯然意義還不一樣。其後續云“又以馬屎火熅之🤛,三十日發爐👮,鼓之得其金👨🏼🌾,即以爲筩,又以盛丹砂水”,孫星衍校以爲“二十七字當是小注✶。一本如此作,誤入正文耳”🈳。[84]亦即“鼓下其銅”與“鼓之得其金”意近。“鼓”即“鼓鑄”“鼓冶”等之“鼓”👇🏼🦜,《漢書·終軍傳》🛳:“偃矯制,使膠東🖕🏿🧒、魯國鼓鑄鹽鐵🪓。”顏師古注引如淳曰🫸🏿:“鑄銅鐵🧚🏽♂️,扇熾火,謂之鼓。”《抱朴子內篇·黃白》後文“金樓先生所從青林子受作黃金法”又有“以炭鼓之”,或譯作“用炭鼓風冶煉”,[85]甚是。

上引“下其銅”“鼓下之”“鼓下其銅”等之“下”,皆謂“(熔液)流下”。同類用例又如《漢書·五行志上》所記一次鐵官鑄鐵發生的事故🤱🏼,謂“成帝河平二年正月,沛郡鐵官鑄鐵🗜,鐵不下👨🏻🍳,隆隆如雷聲🚣🏼♂️,又如鼓音👩🦼,工十三人驚走。音止,還視地,地陷數尺,鑪分爲十,一鑪中銷鐵散如流星🥪,皆上去,與征和二年同象。”此「鑄鐵”實指“冶鐵”而非“鑄造(鐵器)”,“鑄”即「鑄消” “鑄爍” “熔鑄”等之“鑄”,《說文·金部》本即釋“鑄”爲「銷金也”。 “鐵不下”亦謂熔冶爐中鐵礦石過程中🪅,未按預期流下熔液。《抱朴子內篇·金丹》還有“取雌黃雄黃👩🏿🦲,燒下其中銅💙,鑄以爲器”語👇🏿,“下”字用法亦同。而且此“銅”字應指“合金(熔液)”而言🏊🏽♀️、與赤金之“銅”無關,更爲明顯確定。“下”字《雲笈七籤》卷六七〈金丹部〉作“取”,當即因此類“下”字較爲特別而改(正與後舉鏡銘“幽湅(煉)神石取其清(菁)” “湅(煉)取菁華兮光燿遵(焞)”之「取”字同)👨🏿🎤。[86]上舉那些“銅”字,皆既可謂就籠統的“合金”而言,亦可謂就多種礦石混合冶煉而成之“合金熔液”而言。“五石銅”即以五種“神石”冶煉而得的合金、合金熔液。

由以上所論,我們還可以附帶解決鏡銘“湅石華,下之菁”的理解問題🏘。此語於鏡銘中頗多見👷,所在鏡銘變化亦多🧛🏼♀️,此僅舉一例較爲常見者(即所謂“內而光”鏡)作代表。[87]

內而光,眀(明)而清;湅(煉)石華🙍🏽🔤,下之菁🚾🧞;見弓(躬)己,知人請(情);心志得,樂長生。 《收藏家》2005年第9期頁12圖1

李零先生解釋“湅石華📱,下之菁”說🏄🏽,“指用取自地下的礦石鑄銅鏡”💂, “‘下’是地或地下……礦石是埋在地下”,[88]那麼這兩句話就成了“煉冶石華、地下的菁華”🙇🏿,顯然是很彆扭的。對比前舉“下其銅”等語🙍🥬,此“下之菁”顯然當與之聯繫理解。“煉石華,下之菁”🫎#️⃣,跟《金簡記》的“擣五石,下其銅”,甚爲接近🕊。“菁/精”與“銅”所指相類。前引《太平廣記》卷一百六十一之“五石精”💗,與“五石銅”的說法亦正可相對照印證。《華嚴經音義》卷一“如鑽燧”下釋慧苑注云🕗:

《淮南子》曰(按見〈天文〉篇):陽燧見日則熯而爲火📋,方諸見月則津而爲水♝。許叔重曰:陽燧,五石之銅精🔍,仰日則得火。方諸,五石之精,作圓器似杯🤽🏿,仰月則得水也。

所引許慎注又“銅精”近義連用。鏡銘中相類說法又如🧙🏽♀️,“幽湅(煉)神石取其清(菁)”,[89]“維鏡之舊生(性)兮質剛堅🧟♂️,處于名山兮俟工人,湅(煉)取菁華兮光燿遵(焞)”云云🙇🏼♀️。[90]

“下其銅”與“下之菁”的變化,猶如“取其牛”與“取之牛”“奪之牛”。《史記·楚世家》👩🏼:“鄙語曰↕️:牽牛徑人田🥪,田主取其牛🍚。徑者則不直矣,取之牛,不亦甚乎🧖🏿?”《史記·陳杞世家》:“鄙語有之:牽牛徑人田,田主奪之牛。徑則有罪矣👨🏻🚀,奪之牛,不亦甚乎?”[91]研究古漢語語法的學者對此已有很多討論🧘🏼♂️。對其結構關係的分析👩❤️👩,大家看法或大有不同🎨💧,[92]但它們的意義差不多,總歸是沒有問題的。總之,“湅石華,下之菁”應理解爲🧏♂️,“湅冶石華即礦石,流下其菁華(即合金熔液)”🧄,並以之鑄鏡。

結語

研究者一般的印象,似乎漢代鏡銘的釋讀🌌,起碼在字形層面𓀋🧑🏿🌾,應該是不會存在太多問題的。但從本文所論可以看出,其實不然🪙。應該說,比起先秦古文字,漢代鏡銘文字理應都是我們所認識的⤵️,其文句也應該都是我們能夠讀懂的,確實不存在多少真正的“考釋”問題,更多的是準確“辨釋”、是需要研究者的細心和以“字字落實”爲目標多方思考的問題。如果不先在這方面下足夠的功夫,則建立在其上的大肆發揮,非但於我們準確理解鏡銘無有裨益,且恐徒添無數紛擾而已。

另一方面,如前文已言及者,漢鏡銘文確實又存在不少誤字、漏字(或者可看作省略)等現象,給釋讀造成障礙。大部分鏡銘,是有完整的「標本”在的,此點尚不成其爲大問題。但也還有若干孤品,現在尚難稱已得通解👨🏼🏫,恐怕也就有這方面的因素在內🙍♀️。對此我們也不妨先以闕疑爲是。

在本文最後,我們再來看一個例子,以見上述兩方面之意🧔🏿♀️。

有一面西漢中期的所謂“人得之志銘草葉鏡”,其銘文部分如下圖一二(《漢鏡文化研究》下冊頁174💃🏼、175圖79;《漢鏡銘文圖集》上冊圖152👳🏿♂️;崇源國際2008年春拍0006號西漢「四龍紋鏡”🤽🏿♂️,http://auction.artxun.com/pic-15049562-0.html🥷;金懋國際2011景星麟鳳迎春銅鏡專場拍賣會第1238號漢代「人得之志”四乳四龍花瓣紋鏡🕵🏼♀️⛪️,http://auction.artron.net/paimai-art99901238/)🙆🏿♂️:

圖一二

王綱懷先生釋作:[93]

人得之志🍶,平心服之👼🏻🔕。樝與美食💆♂️,![]() 子有年👩🏽⚖️。畉心蕊之🪘。

子有年👩🏽⚖️。畉心蕊之🪘。

係將四角之字挑出單連爲一句讀💆🏼♀️,置於銘末🧑🏽💼👨🔬。又謂“‘畉心’即爲‘耕田之心’”云云,與所謂“農政”相聯繫,多有發揮🥷🏻🤴🏻。

李學勤先生將獸鈕擺正後的“鈕座左上隅”之形,即上引王綱懷先生釋文中“畉心蕊之”之“心”字,看作所謂“花蕾形符號,標誌著銘文的開端”,全銘釋作:[94]

乎(芋)、心(蓡、參),服之蔥=(聰;蔥)、樝(楂)與筭(蒜),食之![]() (臭);子胥年(佞)🚴🏼♀️,吳人得之

(臭);子胥年(佞)🚴🏼♀️,吳人得之![]() (彊🏗、強)。

(彊🏗、強)。

按所謂“乎(芋)”當以王綱懷先生所釋“平”爲是。其餘釋文中,所謂“美”或“筭(蒜)”字🖱👩🦯➡️,其形頗爲特別,我尚無確定的看法。而所謂“![]() ”或“

”或“![]() ”、“心”或“花蕾形符號”,則可以肯定應分別改釋爲“愛”👨🦰、“忿”;所謂“畉”或“吳”字,於形亦以改釋爲“異”爲長。其形及可對比之形如下所舉:

”、“心”或“花蕾形符號”,則可以肯定應分別改釋爲“愛”👨🦰、“忿”;所謂“畉”或“吳”字,於形亦以改釋爲“異”爲長。其形及可對比之形如下所舉:

![]() 可對比

可對比![]() 江蘇實成2011秋拍:0222(http://auction.artron.net/paimai-art5007010222/)、《古鏡今照》圖版92「陳氏作竟(鏡)與衆異”之「異”字

江蘇實成2011秋拍:0222(http://auction.artron.net/paimai-art5007010222/)、《古鏡今照》圖版92「陳氏作竟(鏡)與衆異”之「異”字 ![]() 中國嘉德2011秋拍:90(http://auction.artron.net/paimai-art0007150090/)「上有六畜各異名”之“異”字

中國嘉德2011秋拍:90(http://auction.artron.net/paimai-art0007150090/)「上有六畜各異名”之“異”字

“愛”👱🏿♂️、“忿”兩字無需多說🧟♂️。“異”字的略特別之處在於下半較一般形更爲省簡,上引末兩形作對比參考之鏡銘“異”字,又進一步上半亦訛作“日”形,全字與“昊”形近。

此銘連從何處起讀恐怕都還成問題。如略按王綱懷先生的方案,即將獸鈕擺正🛀🏻、從上方正字處起讀,全銘似乎可釋爲:

人得之🏋🏿,![]() (狂)忿平心;服之,蔥=(蔥心—聰心)。樝與

(狂)忿平心;服之,蔥=(蔥心—聰心)。樝與![]() 🧑🏽✈️,食之愛👾;子胥年異……

🧑🏽✈️,食之愛👾;子胥年異……

也可能還有其他的方案,如🍾:

樝與![]() ,食之愛;子胥年異,人得之

,食之愛;子胥年異,人得之![]() (狂)忿;平心服之,蔥=(蔥心—聰心/心聰)。

(狂)忿;平心服之,蔥=(蔥心—聰心/心聰)。

蔥=(蔥蔥)樝與![]() ,食之愛🙏🏿;子胥年異,人得之

,食之愛🙏🏿;子胥年異,人得之![]() (狂)忿✂️🙆🏼♂️;平心服之。

(狂)忿✂️🙆🏼♂️;平心服之。

不管如何斷讀理解👷🏽♀️,都處在似通非通🤸🏿♂️、似懂非懂之間🦶🏼。此銘中是否還存在我們現在意想不到的問題🫂,實在是難以斷定。要真正完全講落實大概只能等待更多新品出現,這裏就不再強作解人了。

2016年10月29日初稿

2017年5月9日改定

附記:本文先後蒙陳美蘭、蘇建洲🩶、鄔可晶、郭永秉、許學仁等先生審閱指正,復蒙兩位匿名審查人提供寶貴意見,謹誌謝忱。

徵引文獻

王士倫🔸🙀:《浙江出土銅鏡選集》👨❤️👨,北京💇♂️:人民美術出版社👨🏻✈️,1958年1月⛱。

王士倫:《浙江出土銅鏡》,北京:文物出版社🏃➡️🙇🏼♂️,1987年12月。

王士倫編著、王牧修訂🧝🏽:《浙江出土銅鏡(修訂本)》,北京◽️:文物出版社,2006年10月🚭。

王明🧘:《抱朴子內篇校釋(增訂本)》🤚🏼,北京:中華書局👱🏿♂️,1985年3月第2版🔵。

王勤金、李久海、徐良玉:〈揚州出土的漢代銘文銅鏡〉🦸🏿♀️,《文物》1985年第10期👱🏿♀️。

王綱懷:《三槐堂藏鏡》,北京🧛🏿♂️:文物出版社🏋🏿,2004年12月。

王綱懷🌲🚦:《止水集——王綱懷銅鏡研究論集》,上海:上海古籍出版社,2010年2月。

王綱懷:《漢鏡銘文圖集》,上海:中西書局,2016年4月。

王綱懷:《漢鏡銘文書法》,上海:中西書局,2016年4月🤰🏿。

王綱懷🦸♂️:《漢銘齋藏鏡》,上海:上海古籍出版社👩🏿🫲,2013年8月📋。

王綱懷🕰:〈一面圖文並茂的東漢畫像鏡——鏡銘“盛如長安南,賢如魯孔子”傳遞的文化信息〉,《收藏家》2013年第5期🍬。

王綱懷:〈西漢72字銘三葉三龍蟠螭鏡研究紀事〉✍🏿,清華大學漢鏡文化研究課題組:《漢鏡文化研究》,北京🕚:北京大學出版社👨🏼🦲,2014年4月👨🏼🎤。

王綱懷🫖、張炳生:〈“妾負君兮萬不疑”——從鏡銘“妾之語”看西漢女性婚姻觀〉,《中國文物報》2014年11月18日第7版🤏🏿。

王綱懷、游戰洪:〈西漢鏡銘相思文化概說〉,清華大學漢鏡文化研究課題組🧔♂️:《漢鏡文化研究》,北京🐑:北京大學出版社🏘,2014年4月🔲。

王輝:《秦文字編》🚣🏿,北京🫢▪️:中華書局🍤,2015年4月。

王錦光、洪震寰:《中國光學史》🍈,長沙🤾🏼♂️:湖南教育出版社,1986年。

[日] “中國古鏡之研究”班💆🏽♂️:〈前漢鏡銘集釋〉,《東方學報》第84冊,2009年3月👩🏼🦲😙。

[日] “中國古鏡之研究”班🕵🏻♀️:〈後漢鏡銘集釋〉,《東方學報》第86冊,2011年8月。

石繼承🤚🏼:《漢印研究二題》🏄🏿♀️,復旦大學博士學位論文(指導教師:施謝捷教授)🤮,2015年5月🌖🕕。

李零👷🏼:〈讀梁鑒藏“內而光”鏡〉,《中國文物報》2012年3月16日第6版🏋🏻♀️👩🏻🍼。

李零:〈讀梁鑒藏鏡四篇——談漢鏡銘文中的女性賦體詩〉,《中國文化》2012年第1期(總第三十五期)🤏🏽。

李零:《萬變🤟🏼:李零考古藝術史文集》🤕🛵,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016年10月✊🏿。

李學勤😎:〈重論阿富汗席巴爾甘出土的漢鏡〉🍫,《史學新論:祝賀朱紹侯先生八十華誕》,開封:河南大學出版社,2005年9月。

李學勤:〈試釋一面草葉紋鏡的特異銘文〉🧚🏿,《收藏》2008年第7期。

李學勤:《文物中的古文明》🙎🏼♂️🐸,北京👴🏼:商務印書館🙌🏼,2008年10月👰🧑🎓。

李學勤:《通向文明之路》,北京:商務印書館👨🍳,2010年4月。

何寧:《淮南子集釋》🤳🏼,北京:中華書局🫱,1998年10月。

佐野光一:《木簡字典》,東京:雄山閣出版社,1985年8月。

范常喜👩🏻🍳👩🎓:〈馬王堆簡帛古文遺跡述議(二)〉♻️,武漢大學「簡帛”網2007年9月22日🛃,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=722⏰。

范常喜:《簡帛探微》,上海:中西書局📥,2016年4月🙆🏿。

宜興市文物管理委員會辦公室💌👨🏽🏭:《瑩質神工 光耀陽羨——宜興民間收藏銅鏡精品集》,北京❕:文物出版社🙍🏿♀️,2013年3月。

馬良民🥞:〈西漢鏡銘中的史影〉,《漢代考古與漢文化國際學術研討會論文集》🤼♀️,濟南:齊魯書社,2006年2月。

袁珂:《山海經校注(增補修訂本)》↔️,上海:上海古籍出版社,1993年4月。

徐正考:《漢代銅器銘文文字編》💆🏽♀️🪇,長春⛩:吉林大學出版社📰,2005年3月🕶。

高策、雷志華♣️:〈關於《論衡》中“陽燧”的研究〉👩🏽🍳,《自然辯證法通訊》2011年第1期🏺。

郭玉海:《故宮藏鏡》🎅👨🏿🔬,北京:紫禁城出版社🙋🏽♂️,1996年12月🐴。

郭永秉💶:〈戰國竹書賸義(三則)〉🤸,收入同作者《古文字與古文獻論集》👩🍳,上海:上海古籍出版社,2011年6月。

唐鈺明:〈古漢語語法研究中的「變換”問題〉,《中國語文》1995年第3期。

浙江省博物館🦺:《古鏡今照——中國銅鏡研究會成員藏鏡精粹(上)》👨👧👧,北京:文物出版社,2012年3月👩🏿🚒。

陳直👅:〈四種銅鏡圖錄釋文的校訂〉🅱️,《文物》1963年第2期。

陳直🤽🏿♂️:《文史考古論叢》🤝,天津:天津古籍出版社🔺,1988年10月🌗。

陳佩芬:《上海博物館藏青銅鏡》,上海🏥:上海書畫出版社🎧,1987年12月🙍🏻。

陳劍🫳:〈《妄稽》《反淫》校字拾遺〉👨🏿🌾💂🏻♀️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2016年7月4日👩🦼,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2850🐉🦷。

陳鳳九:《丹陽銅鏡青瓷博物館·千鏡堂》👨🏽🏭,北京:文物出版社🧬,2007年2月。

孫克讓🫀👩🏼✈️:〈西漢鏡銘與古詩歌〉🧝🏻,《中國文物報》2011年5月25日第5版🙇🏼♀️。

崔利民:〈西漢“皎光佳都”銘文鏡與東漢博局禽獸紋銘文鏡考釋〉📂,《文物世界》2003年第4期。

清華大學漢鏡文化研究課題組:《漢鏡文化研究》🔪,北京🚔:北京大學出版社😮,2014年4月🪒。

梁鑒:〈漢代“錯刀”銘文銅鏡〉📢,《中國文物報》2003年8月20日第7版。

尉侯凱:〈《肩水金關漢簡(壹)》綴合九則〉,武漢大學「簡帛”網2016年10月5日🦚,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2640。

張世超🏎:〈釋“銅”〉🩼,《古籍整理研究學刊》1989第2期。

張先坦:〈“动·之(其)名”結構的變換及其邏輯性問題〉,《山西師大學報(社會科學版)》2012年第4期🦈🕴🏻。

張炳生:〈漢鏡銘文與漢樂府——兼說語體與音韻〉,清華大學漢鏡文化研究課題組🤲🏽🐝:《漢鏡文化研究》🦹🏽♀️,北京🧝🏽♀️:北京大學出版社,2014年4月。

董珊:〈秦郝氏印箴言款考釋——《易·損》“懲忿窒欲”新證〉,《考古與文物》1999年第3期。

程林泉、韓國河🧖🏼:《長安漢鏡》🍄,西安🔇:陝西人民出版社,2002年6月。

傅舉有:〈藝術、歷史的長廊——戰國秦漢青銅鏡綜論〉,收入同作者《中國歷史暨文物考古研究》,長沙🍰:嶽麓書社,1999年🤘🫸🏻。

復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會:〈《上博七·武王踐阼》校讀〉⬆️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2008年12月30日🌨,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=576。

湯炳正:〈釋“溫蠖”〉🚯,收入同作者《屈賦新探》,濟南📭❔:齊魯書社🧑🏼💼,1984年2月。

雷志華:《漢代五石研究》,山西大學博士學位論文(指導教師:高策教授),2013年6月。

雷志華、高策:〈中國古代消煉五石的模擬實驗及初步研究〉,《自然辯證法通訊》2014年第3期。

裘錫圭:〈昭明鏡銘文中的“忽穆”〉👩🦯,收入《裘錫圭學術文集(金文及其他古文字卷)》👨🏻🏫🦆,上海:復旦大學出版社,2012年6月。

裘錫圭:〈古文獻中讀爲“設”的“埶”及其與“執”互訛之例〉🎅🏽,收入《裘錫圭學術文集(語言文字與古文獻卷)》,上海🙆🏽:復旦大學出版社,2012年6月💃🏽🏇🏻。

裘錫圭主編🖥,湖南省博物館🦓🙆🏿、復旦大學出土文獻與古文字研究富达編纂:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(肆)》🍵,北京:中華書局,2015年6月🐃。

睡虎地秦墓竹簡整理小組🧑🏼💻:《睡虎地秦墓竹簡》,北京:文物出版社,1990年9月。

詹鍈:《文心雕龍義證》,上海✡︎:上海古籍出版社🌐,1989年8月🆖。

趙匡華🤱🏽、張惠珍🏊♀️:〈漢代瘍科“五毒方”的源流與實驗研究〉🧘♀️,《自然科學史研究》第4卷第3期🥮,1985年📿👃🏼。

趙敏俐👵🏻🙎♀️、譚家健主編:《中國古代文學通論·先秦兩漢卷》,瀋陽💅🏻:遼寧人民出版社🥀,2005年5月。

蔣文🤽🏻♀️:〈漢君忘忘鏡銘新研〉🧓🏿,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編🛢:《出土文獻與古文字研究(第五輯)》,上海:上海古籍出版社,2013年9月🖐🏿。

蔣玉斌:〈說殷卜辭中關於“同呂”的兩條冶鑄史料〉,吉林大學古籍研究所編㊙️:《吉林大學古籍研究所建所三十周年紀念論文集》,上海🙅🏽♀️:上海古籍出版社👇🏿,2014年11月。

銀雀山漢墓竹簡整理小組:《銀雀山漢墓竹簡〔壹〕》🐖,北京:文物出版社🧣,1985年9月📐。

盧嘉錫總主編,趙匡華🖕🏻、周嘉華著:《中國科學技術史·化學卷》,北京▪️:科學出版社,1998年8月。

錢志熙:〈兩漢鏡銘文本整理及文學分析〉🎋,《中華文史論叢》2009年第1期。

鵬宇:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》👆🏽,復旦大學博士學位論文,(指導教師🏄🏿:劉釗教授),2013年4月🐲。

鵬宇:〈漢代鏡銘中的“微”字〉,中國文字編輯委員會編👨👧:《中國文字》新四十一期🥨,臺北🧴:藝文印書館,2015年7月。又復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2012年7月3日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1896。

鵬宇🤽🏼♂️:〈補說漢代鏡銘中的“弓己”一詞及相關問題〉,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2013年9月12日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2110。

鵬宇:〈談國博所藏的一件變形四葉對鳳紀年鏡〉👷🏿,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2014年11月16日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2374。

龐樸:〈“五月丙午”與“正月丁亥”〉👩🎨,《文物》1979年第6期。

羅常培、周祖謨:《漢魏晉南北朝韻部演變研究(第一分冊)》,北京:科學出版社,1958年11月。

顧久⚁:《抱朴子內篇全譯》,貴陽🔦:貴州人民出版社,1995年3月。

已刊於國立政治大學中國文學系主編👌:《第十屆漢代文學與思想暨創系六十週年國際學術研討會論文集》,臺北👩🏿🔧:政大中文系,2017年8月💆🏽。

[1] 錢志熙:〈兩漢鏡銘文本整理及文學分析〉🧳,《中華文史論叢》2009年第1期,頁135🖍❤️🔥。

[2] 王綱懷編著👇🏻:《漢鏡銘文圖集》(上海👳♂️:中西書局,2016年4月)。

[3] 王綱懷:《止水集——王綱懷銅鏡研究論集》(上海:上海古籍出版社,2010年2月)🏇🏻。

[4] 王綱懷編著:《三槐堂藏鏡》(北京:文物出版社,2004年12月)。

[5] 梁鑒🫑:〈漢代「錯刀」銘文銅鏡〉,《中國文物報》2003年8月20日第7版。

[6] [日]「中國古鏡之研究」班🧑🏽🦰:〈前漢鏡銘集釋〉,《東方學報》第84冊(2009年3月),頁189-190。按居攝元年鏡銘(《漢三國六朝紀年鏡圖說》圖版頁1上)謂🏊🏽:「居攝元年自有真,家當大富,?常有陳🤷🏽♀️,昭(照)之治吏爲貴人,夫妻相喜🧔♀️⚙️,日益親善🤽🏽♀️。」

[7] 王勤金、李久海、徐良玉👩👩👧👧:〈揚州出土的漢代銘文銅鏡〉,《文物》1985年第10期🏃🏻♂️➡️,頁94圖一八。

[8] 傅舉有:〈藝術、歷史的長廊——戰國秦漢青銅鏡綜論〉🧑🎓🙎🏿,收入同作者《中國歷史暨文物考古研究》(長沙:嶽麓書社,1999年),頁91。馬良民:〈西漢鏡銘中的史影〉🎠,《漢代考古與漢文化國際學術研討會論文集》(濟南:齊魯書社,2006年2月)💇🏻,下編頁359👩🏻🦽➡️。

[9] 鵬宇🍔:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》(復旦大學博士學位論文𓀕,指導教師:劉釗教授🏌🏼♀️,2013年4月)🧑🏻🎨,上編「兩漢鏡銘釋文彙編」部分「無明確紀年鏡鏡銘」第0103號,頁44◼️。下引鵬宇先生鏡銘釋文除特別注明者外皆見此文,爲免繁瑣,皆僅標注出其序號。

[10] 王綱懷:〈一面圖文並茂的東漢畫像鏡——鏡銘「盛如長安南➔,賢如魯孔子」傳遞的文化信息〉,《收藏家》2013年第5期,頁73-76。又清華大學漢鏡文化研究課題組著🚶🏻♀️:《漢鏡文化研究》(北京🤌:北京大學出版社🫅,2014年4月),上冊頁533-539。

[11] 參看佐野光一編:《木簡字典》(東京🧑🏽🎓:雄山閣出版社,1985年8月),頁122「南」字下。又如《肩水金關漢簡(壹)》73EJT1:6「河南」之「南」![]() 、73EJT10:69「南北」之「南」

、73EJT10:69「南北」之「南」![]() 。

。

[12] 參看鵬宇:〈談國博所藏的一件變形四葉對鳳紀年鏡〉🧚♀️,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2014年11月16日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2374。

[13] 北京金懋2011春拍👳🏼♀️:1135、北京金懋2011春拍:1249👩🏿🔬,見鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第1271號。

[14] 參看鵬宇🤏🏿:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》下編〈兩漢鏡銘文字編〉,頁154👳🏽♀️。

[15] 參看王綱懷🐋、游戰洪🦾:〈西漢鏡銘相思文化概說〉,《漢鏡文化研究》,上冊頁439。

[16] 又見王綱懷、張炳生:〈「妾負君兮萬不疑」——從鏡銘「妾之語」看西漢女性婚姻觀〉🏮,《中國文物報》2014年11月18日第7版。

[17] 王綱懷編著🎽:《漢鏡銘文書法(附:漢鏡銘文字形表)》(上海:中西書局,2016年4月)。

[18] 《漢鏡文化研究》📗,下冊頁120、121圖53下釋文、說明。

[19] 李零🪖:〈讀梁鑒藏鏡四篇——談漢鏡銘文中的女性賦體詩〉,《中國文化》2012年第1期(總第三十五期),頁30-39。收入同作者:《萬變:李零考古藝術史文集》(北京🧖🏼♂️:生活·讀書·新知三聯書店,2016年10月)🧛🏽♀️,頁141-163。後引李零先生說除另注者外皆見此文👇🏼。

[20] 王綱懷:《止水集》🔊,頁40「表九 西漢重圈銘文鏡一覽表」。

[21] 孫克讓📭:〈西漢鏡銘與古詩歌〉🚌,《中國文物報》2011年5月25日第5版。下引孫克讓先生說亦見此文。

[22] 徐正考:《漢代銅器銘文文字編》(長春👩🏻🦯:吉林大學出版社,2005年3月)🙇🏽🦻,頁183。

[23] 潤堂藏拓,見http://blog.sina.com.cn/s/blog_50141af40102e42r.html🧑🏿💼;http://s4.sinaimg.cn/orignal/50141af4g7974f6c3d723&690。

[24] 參看董珊:〈秦郝氏印箴言款考釋——《易·損》「懲忿窒欲」新證〉,《考古與文物》1999年第3期,頁87-88。

[25] 復旦大學出土文獻與古文字研究富达研究生讀書會🤽🏽:〈《上博七·武王踐阼》校讀〉🌐,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2008年12月30日🤳🏻,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=576🦹🏻♂️。

[26] 張炳生👩🏽🎤:〈漢鏡銘文與漢樂府——兼說語體與音韻〉,收入《漢鏡文化研究》,上冊頁353。

[27] 陳佩芬編:《上海博物館藏青銅鏡》(上海:上海書畫出版社🙎🏻,1987年12月)🦁,圖版三十四,說明部分頁20。

[28] 石繼承:《漢印研究二題》之上篇「漢印文字形體訛變💂🏿♀️、混同及其他特殊變化現象研究」(復旦大學博士學位論文,指導教師🤸:施謝捷教授,2015年5月),頁16👳🏿♀️。

[29] 漢印中之例如「吳縱私印」之「縱」字作![]() 🧒🏻,參看石繼承:《漢印研究二題》之上篇「漢印文字形體訛變👩🦼➡️🌯、混同及其他特殊變化現象研究」,頁22。

🧒🏻,參看石繼承:《漢印研究二題》之上篇「漢印文字形體訛變👩🦼➡️🌯、混同及其他特殊變化現象研究」,頁22。

[30] 鵬宇:〈漢代鏡銘中的「微」字〉💃🏻🩻,中國文字編輯委員會編:《中國文字》新四十一期(臺北🧑🏽🏭:藝文印書館🗻🌝,2015年7月),頁189-204。又復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2012年7月3日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=1896🏋🏻♀️。

[31] 「內清質」之「內」即後引鏡銘「外光內景(影)」「內而光明而清」等之「內」,或讀爲「納」‼️,亦不必🦸🏿。

[32] 詳見王綱懷:〈西漢72字銘三葉三龍蟠螭鏡研究紀事〉🐴,《漢鏡文化研究》🍓,上冊頁507-512🤗。又前引李零先生文。

[33] 王綱懷先生在《漢鏡文化研究》下冊頁38統計列舉出「見於著作的此類帶『徹』字之鏡存世共七面」。除國博藏鏡僅一圈昭明銘外,其餘6面皆作與「獾」同見者,見上海泓盛2012春拍:900,《千鏡堂》(陳鳳九主編♕:《丹陽銅鏡青瓷博物館·千鏡堂》,北京👩🏼⚕️:文物出版社🥷,2007年2月)頁17第20號(又《漢鏡銘文圖集》上冊28頁圖23),《古鏡今照》(浙江省博物館編:《古鏡今照——中國銅鏡研究會成員藏鏡精粹(上)》🤷🏼♀️,北京:文物出版社,2012年3月)44,《長安漢鏡》(程林泉◼️、韓國河著,西安♛:陝西人民出版社🎪,2002年6月)頁50圖七✬:2👳♂️、圖版六:2👷🏿♂️,高本漢《早期中國銅鏡》圖F19,高本漢《早期中國銅鏡》圖F8🛼。

[34] 石繼承:《漢印研究二題》之上篇「漢印文字形體訛變、混同及其他特殊變化現象研究」,頁41-42。

[35] 銀雀山漢墓竹簡整理小組編:《銀雀山漢墓竹簡〔壹〕》(北京🫷🏿:文物出版社𓀚,1985年9月)🤕,頁32注〔四〕😗。

[36] 銀雀山漢墓竹簡整理小組:《銀雀山漢墓竹簡〔壹〕》(北京:文物出版社🛰,1975年7月)。

[37] 袁珂:《山海經校注(增補修訂本)》(上海:上海古籍出版社,1993年4月)⚪️🏄🏻♂️,頁8。

[38] 此兩例「濩」讀爲「污」參看范常喜📐:〈馬王堆簡帛古文遺跡述議(二)〉🫷🏿,武漢大學「簡帛」網2007年9月22日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=722。又范常喜👎🏿:《簡帛探微》(上海:中西書局☂️,2016年4月),頁151-152。

[39] 湯炳正:〈釋「溫蠖」〉🤸🏿♂️,收入同作者《屈賦新探》(濟南:齊魯書社🚴🏽♀️,1984年2月)🫸🏼,頁113。

[40] 參看裘錫圭主編,湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究富达編纂:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(肆)》(北京💆🏻♀️:中華書局,2015年6月)🚣🏿♀️,頁46注〔三八〕。

[41] 採自《漢鏡文化研究》上冊頁516圖6b🤚🏼。

[42] 郭玉海編著👨🏼⚕️:《故宮藏鏡》(北京🤚🏼:紫禁城出版社,1996年12月)🤹🏽♀️。

[43] 王綱懷:《漢銘齋藏鏡》(上海:上海古籍出版社㊙️,2013年8月)。

[44] 陳劍:〈《妄稽》《反淫》校字拾遺〉👇🏼,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2016年7月4日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2850。

[45] 見鵬宇:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》🧎🏻♀️👸🏼,頁227第1545號下引。又見鵬宇📭:〈補說漢代鏡銘中的「弓己」一詞及相關問題〉,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站2013年9月12日,http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2110。

[46] 見《漢鏡銘文圖集》上冊頁89圖84🩵、《漢鏡銘文書法》049等。其全銘爲👨🏽🍼:「曰:鑒物象狀兮明日〈白〉審,外光內景(影)兮煇(輝)蕩淵。」「日」字原僅逕釋「日」,按應爲「白」之誤字,與鏡銘「精皎日〈白〉」同👳🏼。

[47] 詹鍈:《文心雕龍義證》(上海🛠:上海古籍出版社🕢,1989年8月)🧛🏽♀️,上冊頁442-443、下冊頁1725(引張立齋《文心雕龍注訂》)🔠。

[48] 裘錫圭:〈昭明鏡銘文中的「忽穆」〉,收入《裘錫圭學術文集(金文及其他古文字卷)》(上海📶:復旦大學出版社,2012年6月),頁22🙆。

[49] 如趙敏俐😈、譚家健主編:《中國古代文學通論·先秦兩漢卷》(瀋陽:遼寧人民出版社,2005年5月),第七章「先秦兩漢文學與出土文獻」,頁409腳注1😥。

[50] 裘錫圭⛳️:〈古文獻中讀爲「設」的「埶」及其與「執」互訛之例〉,收入《裘錫圭學術文集(語言文字與古文獻卷)》🛝,頁453🌨。

[51] 郭永秉🫰:〈戰國竹書賸義(三則)〉之「一、郭店簡〈六德〉讀爲『設』的『埶』字」🧊,收入同作者《古文字與古文獻論集》(上海🫷🏿:上海古籍出版社,2011年6月),頁87-93。

[52] 王綱懷藏鏡(《漢銘齋藏鏡》圖9、《漢鏡銘文圖集》上冊圖217等)「愛存神」之「愛」字作🎼,實已誤爲「慶」🎮。又山西省長治市博物館的崔利民先生曾將該館所藏一面皎光鏡的此字釋爲「慶」,但其形作😰,仍應是「愛」字而非「慶」🍲。見崔利民:〈西漢「皎光佳都」銘文鏡與東漢博局禽獸紋銘文鏡考釋〉,《文物世界》2003年第4期,頁39。又上引漢銘齋藏鏡銘中用爲「曜」之字作「?」,係「」或「」字之誤😥;「竝」作「??」👩🏻🚀,「昭晢」字作「?」,並音近相通之繁體🤶🏻👗。

[53] 「精/皎白」見《古鏡今照》圖版六一(鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第0668號)👕、《考古學報》1976第2期頁160圖九:1(鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第0810號)等,謂「渴(?)清華,精晈(皎)日〈白〉;奄惠芳,丞(承)加(嘉)澤」云云🫶🏻✦。

[54] 蔣文:〈漢君忘忘鏡銘新研〉,復旦大學出土文獻與古文字研究富达編🪳:《出土文獻與古文字研究(第五輯)》(上海:上海古籍出版社🍹,2013年9月),頁568-582。

[55] 李學勤:〈重論阿富汗席巴爾甘出土的漢鏡〉,《史學新論👮♀️:祝賀朱紹侯先生八十華誕》(開封🦷:河南大學出版社👩🏽,2005年9月)🧂,頁3。收入同作者:《文物中的古文明》(北京🌅:商務印書館🚴,2008年10月)🏋️♂️,頁284🎅🏽。

[56] 見「盛世收藏」網,http://bbs.sssc.cn/thread-2107167-1-1.html;「新浪博客」,http://blog.sina.com.cn/s/blog_48da23d20102e410.html🛺😼。

[57] 鵬宇:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》下編〈兩漢鏡銘文字編〉,頁264。

[58] 還有一例與入聲職部「則」字押韻的,作「日有憙(喜),宜酒食🎭🌎,長貴富,樂毋事,身無惌(怨)則」(鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第2230號🏷;《止水集》頁25圖5-8👒;《漢鏡銘文圖集》上冊圖144)🗂,又有相類的一件🤸🏻♂️:「始(辭)曰🧾:服者樂壽志得,與夫〈天〉無極,身無惌(怨)則。」(鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第2621號🙂↔️;《古鏡今照》圖版四七、《止水集》頁23圖5-5、中國嘉德2008秋拍:4222、《漢鏡銘文圖集》上冊圖153)則皆爲職部字相押。王綱懷先生皆讀爲「惻」(鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》皆從之),或將後者讀爲「惻」解爲「傷害」(《漢鏡文化研究》下冊頁136)。按「惌則」當讀爲「怨菑」,亦即「怨災」。《禮記·表記》:「子曰:口惠而實不至,怨菑及其身🚶🏻♀️➡️。」

[59] 參看羅常培、周祖謨合著:《漢魏晉南北朝韻部演變研究(第一分冊)》(北京:科學出版社👴,1958年11月)🎈,頁129-130。

[60] 《漢鏡銘文圖集》上冊頁40圖35。研究者多斷作「常與君🧑🏻💻,相驩(歡)幸,毋相忘🫲🏿👩🏼💻,莫遠望」,或「常與君相驩(歡)幸,毋相忘🌴,莫遠望」👱🏼♀️🏋🏻♂️,非是。

[61] 《止水集》頁22圖5-4、《故宮博物院院刊》2008年第1期頁110🦸🏻、《漢鏡銘文圖集》上冊圖186。

[62] 參看王輝主編:《秦文字編》(北京🦵🏿:中華書局🖍,2015年4月)🥩,第三冊頁1373🚻🧑🏿🦰。

[63] 鵬宇:《兩漢鏡銘文字整理與考釋》,附錄之「四🍋、跋『辟邪天祿』鏡」,頁24-33🏊🏽。

[64] 「睪=」較清晰者作、等形,鵬宇釋作「日年=(年年)」。研究者或釋爲「畢」一字重文,或釋讀爲「日平平」👱。「繹繹」謂「相連(不絕)」貌🏌🏻♂️,如《漢書·揚雄傳上》:「(揚雄)奏〈甘泉賦〉以風,其辭曰💖:『……是時未轃夫甘泉也📉,乃望通天之繹繹。』」顏師古注🧜🏽♀️🪡:「繹繹🍡,相連貌🥷🏽。」引申爲「無窮」之意,如班固《白虎通·封禪》𓀚👲:「何以三皇禪於繹繹之山🛥?明己成功而去,有德者居之,繹繹者無窮之意也。」

[65] 宜興市文物管理委員會辦公室編⚖️:《瑩質神工 光耀陽羨——宜興民間收藏銅鏡精品集》(北京🧇:文物出版社🧑🏼🍳,2013年3月)🛑,頁303。

[66] 王士倫編:《浙江出土銅鏡選集》(北京🥄:人民美術出版社🧖🏽♀️,1958年1月),「分圖說明」頁5🧖🏽𓀋。

[67] 陳直🙍🏿♀️:〈四種銅鏡圖錄釋文的校訂〉,《文物》1963年第2期,頁27;收入同作者《文史考古論叢》(天津:天津古籍出版社,1988年10月)🕯💂🏻♀️,頁437。

[68] 王士倫編:《浙江出土銅鏡》(北京:文物出版社💁🏼♂️,1987年12月)👩🏻🌾,「圖版說明」頁11。王士倫編著🪿、王牧修訂💍:《浙江出土銅鏡(修訂本)》(北京🥢:文物出版社,2006年10月),「圖版說明」頁235👨👨👧👧。

[69] 如[日]「中國古鏡之研究」班0️⃣:〈後漢鏡銘集釋〉🏄🏼♀️,《東方學報》第86冊(2011年8月),頁217👮、218、219👩🏻🏫、221等。

[70] 見「盛世收藏」網🧖🏼♂️,http://bbs.sssc.cn/viewthread.php?tid=2573250;http://attach2.scimg.cn/month_1304/01/de17e3a9ad4dd49cf946853b0bcc1a53_orig.jpg。

[71] 尉侯凱先生已將此簡與《肩水金關漢簡(壹)》73EJT1:111綴合,其文爲「□亭長孫千秋年卅八長七尺五寸黑色 軺車一乘馬一匹弩一矢五十 逐命長安舍郡觝(邸)吏」。見尉侯凱😥👨🏽✈️:〈《肩水金關漢簡(壹)》綴合九則〉之第二則🛳,武漢大學「簡帛」網2016年10月5日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=2640。

[72] 何寧🧑🏼🏭🏃♂️➡️:《淮南子集釋》(北京🧎🏻➡️:中華書局📊,1998年10月),頁377👳🏿。

[73] 詳見趙匡華🦐👌🏽、張惠珍🧑🏼🔬:〈漢代瘍科「五毒方」的源流與實驗研究〉✅,《自然科學史研究》第4卷第3期(1985年)🈸👋🏼,頁201-202。又盧嘉錫總主編,趙匡華🧑🏻🍼、周嘉華著:《中國科學技術史·化學卷》(北京😄⚡️:科學出版社,1998年8月)👱🏻,頁324-325,又頁375-376「『五石』辨析」小節。

[74] 高策🌵🧑🏽🚒、雷志華😼:〈關於《論衡》中「陽燧」的研究〉🦹🏼,《自然辯證法通訊》2011年第1期🚶🏻➡️,頁55-60。所引文見頁59。又詳參雷志華:《漢代五石研究》,山西大學博士學位論文(指導教師:高策教授),2013年6月。

[75] 同上注。

[76] 見雷志華🎻、高策🔮:〈中國古代消煉五石的模擬實驗及初步研究〉,《自然辯證法通訊》2014年第3期☝🏿,頁41-49。又雷志華👱🏽♂️:〈漢代五石研究〉,頁71-107📩。

[77] 參看龐樸:〈「五月丙午」與「正月丁亥」〉,《文物》1979年第6期,頁81-84。王錦光🤦🏼♂️、洪震寰:《中國光學史》(長沙🧛🏿:湖南教育出版社㊗️,1986年),頁43-54。

[78] 鍮石爲銅鋅合金🧔🏽♀️;又王莽所鑄威斗應為砷銅合金🤵🏿,皆參看雷志華🎞:〈漢代五石研究〉,頁24。

[79] 睡虎地秦墓竹簡整理小組編:《睡虎地秦墓竹簡》(北京🚐:文物出版社,1990年9月),頁41🧖🏽♂️。

[80] 張世超:〈釋「銅」〉🥠,《古籍整理研究學刊》1989第2期✍🏻,頁15-16轉頁22💂🏽。

[81] 蔣玉斌:〈說殷卜辭中關於「同呂」的兩條冶鑄史料〉,吉林大學古籍研究所編🧔🏽♀️:《吉林大學古籍研究所建所三十周年紀念論文集》(上海🤳🏼:上海古籍出版社,2014年11月),頁1-4。

[82] 王明:《抱朴子內篇校釋(增訂本)》(北京:中華書局,1985年3月第2版)🛵,頁320。

[83] 前引雷志華🧗🏻♂️、高策:〈中國古代消煉五石的模擬實驗及初步研究〉,頁42。又雷志華:〈漢代五石研究〉🚗🧑🏼🎄,頁71。

[84] 王明⚃:《抱朴子內篇校釋(增訂本)》🎅🏻,頁297。

[85] 顧久👾:《抱朴子內篇全譯》(貴陽:貴州人民出版社🙇♂️,1995年3月),頁419。

[86] 王明:《抱朴子內篇校釋(增訂本)》,頁100🐴。

[87] 詳參前引鵬宇:〈補說漢代鏡銘中的「弓己」一詞及相關問題〉🌌。

[88] 李零:〈讀梁鑒藏「內而光」鏡〉,《中國文物報》2012年3月16日第6版👮🏽♂️。收入同作者:《萬變⇾:李零考古藝術史文集》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016年10月),頁135-139🫏🧗🏿♂️。

[89] 《巖窟藏鏡》第二集中第97圖,鵬宇《兩漢鏡銘文字整理與考釋》第3074號。

[90] 《西安文物精華·銅鏡》圖版三五(圖15)、《長安漢鏡》頁143圖四十二🥾,《文物》1979年第1期圖版拾壹🔼:1。

[91] 參看唐鈺明:〈古漢語語法研究中的「變換」問題〉📰,《中國語文》1995年第3期🦶🏻,頁218🚴🏻♂️。

[92] 參看張先坦🤹🏿♀️:〈「动·之(其)名」結構的變換及其邏輯性問題〉🪳,及其中所引諸家說,《山西師大學報(社會科學版)》2012年第4期🧏🏿♀️,頁141-143🈯️🚬。

[93] 王綱懷🤲🏿🧡:〈西漢鏡農政銘考釋〉,《中國文物報》2009年4月8日第7版,收入《止水集——王綱懷銅鏡研究論集》🧵,頁49-54。又《漢鏡文化研究》下冊,頁174。

[94] 李學勤🪑:〈試釋一面草葉紋鏡的特異銘文〉🎠,《收藏》2008年第7期,頁80-81👏🏼;收入同作者《通向文明之路》(北京🥷:商務印書館👨👨👦,2010年4月),頁159-162。

本文收稿日期为2018年1月10日

本文发布日期为2018年1月12日

点击下载附件🩶🐑: 1893陳劍:幾種漢代鏡銘補說.doc

下载次数:200

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址⬛️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696726