《出土戰國文獻字詞集釋》出版

中山大学曾宪通、陈伟武两先生主编的《出土战国文献字词集释》于2019年2月由中华书局出版🙏,全书精装16开,共16卷(全十八册)🦹🏽♂️⇨,售价人民币4800元。

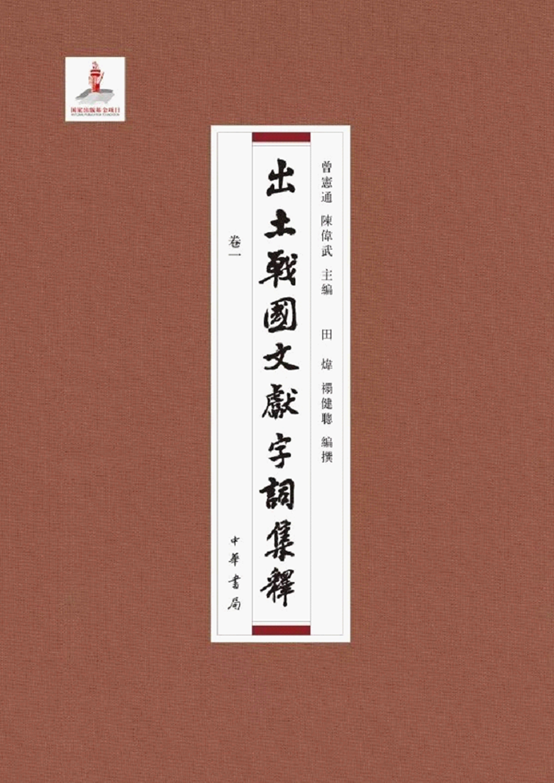

書影

內容簡介

本书为国家十三五出版规划项目、国家出版基金项目。书稿对出土战国文献中所见近8000个字、词进行了系统的梳理和集释,囊括了陶文、玺文🧑🏿🦰、金文💲👨🏿🚀、货币文👩🏻💼、玉石文💇♀️、简帛文等各门类资料。全书共16卷(全十八册)🤵🏿♂️,以字系词,以词带句,在各字头之下先罗列代表字形👡,标明字形出处,后略依时代先后集录学者的相关研究成果🍊,并标明文献出处,以方便读者查考。对一些错讹以编者注的形式指出,并适当施加按语,对利用出土战国文献提供了很多方便。

目錄

总 目

前 言

凡 例

正 文

待问编

出处简称表

正文引用论著目

待问编引用论著目

索引

前言

曾经法(宪通)师和本人共同主编的《出土战国文献字词集释》(下称《集释》),由中山大学老中青三代学人二十余人历经十五年辛勤耕耘始告完成🧍♂️,将由中华书局正式出版🪨🍌。借此机会♠️,笔者将粗略勾勒战国文字发现和研究的历史🖖🏻,简述战国文字工具书编纂的成就,略谈对战国文字研究现状及未来发展的一点粗浅看法🙆🏻,并就《集释》的成书始末也稍作交代。

一

战国文字研究的历史,伴随着战国文字资料的出土而存在。如所周知,汉代已有战国写本的经典出土,最著者莫过于孔子壁中书的发现,这一发现曾被王国维誉为中国学术史上最大的发现之一。出土文献的重大发现往往是偶然的,汉初鲁恭王刘余拆毁孔子教授堂来扩建自己的宫室,结果挖出了大量的古文经书,其中有《尚书》《礼记》《论语》《孝经》等。

《论衡·正说篇》说🫅:“孝景帝时,鲁共(恭)王坏孔子教授堂以为殿🥾,得百篇《尚书》于墙壁中,武帝使使者取视🫅🏽🪁,莫能读者,遂秘于中,外不得见🤸♂️。至孝成皇帝时💷➝,征为古文《尚书》学。”《汉书·艺文志》说⛹️♀️🧛🏿♂️:“武帝末🎩,鲁恭王坏孔子宅,欲以广其宫🆖,而得古文《尚书》及《礼记》《论语》《孝经》,凡数十篇🔢,皆古文也……孔安国者🥸,孔子后也🐕,悉得其书,以考二十九篇,得多十六篇🏌🏿♀️,安国献之,遭巫蛊事,未列于学官。”曾师指出:“同一事件的记述🌸,还见于《论衡·案书篇》《汉书·楚元王传》《说文解字·序》等。关于孔子壁中书发现的年代🧑🏼🦳,古籍记载有景帝年间和武帝年间二说👩🏼🏫,以情理推之,当是发现于景帝年间,而孔安国献书于武帝年间🍎。”1在汉代🌵,儒家重要经典的战国写本还续有发现,如《论衡·正说篇》说:“至孝宣皇帝之时,河内女子发老屋,得逸《易》《礼》《尚书》各一篇,奏之。宣帝下示博士🦮,然后《易》《礼》《尚书》各益一篇。而《尚书》二十九篇始定矣⚔️。”

东汉许慎撰《说文解字》🪤,系统整理的汉代所见文字资料🙅🏼♂️,固然有秦汉才出现的新字俗体,但主体仍是战国文字,小篆和籀文多属战国秦系文字,古文则大致为六国文字之遗留。许慎可说是对战国文字作过通盘整理和研究的第一人。

《晋书·束皙传》🕖:“初,太康二年,汲郡人不准盗发魏襄王墓,或言安厘王冢🌴,得竹书数十车……武帝以其书付秘书校缀次第👩👧👦,寻考指归🕓,而以今文写之💨。”当时参加汲冢竹书整理的学者有荀勖🔑、束皙🫱、和峤等,得书十五部,八十七卷💅🏿,凡十余万言。可惜只有《穆天子传》等少量文献流传下来。

古代战国文字的两次大发现都对中国学术史产生了重大影响。有学者指出🙃,孔子壁中书属于齐系文字资料🔜,汲冢竹书属于晋系文字资料,20世纪50年代之后发现的多批竹简则几乎都是楚系文字资料🏃♀️。

出土文献的重大发现往往是个人偶然造成的,但中国历史上屡有整理出土文献的“政府行为”♒️,有着丰富的成功经验🫁。如汉代官方安排孔安国整理中秘所藏孔壁图书;西晋时安排荀勖、束皙、和峤等学者整理汲冢竹书。20世纪70年代,在北京沙滩红楼集中了一批全国一流专家从事秦汉简帛整理,成果丰硕🌖,堪称范例。

二

晚清学者陈介祺、程瑶田🧗🏼、吴大澄等已认识到许多古代兵器、玺印和陶器上的文字为晚周文字◼️。而20世纪上半叶为战国文字研究的奠基时期,何琳仪先生指出:“近代战国文字研究,是建立在出土文字资料和对传世‘古文’研究基础上而兴起的新学科🐦,王国维则是这一学科的奠基人🧘🏿♂️。”2所言甚是🚓。王氏确定了战国文字的性质,提出了“秦用籀文、六国用古文”的重要学术观点,将东周文字分为东土文字和西土文字,初步勾勒出战国文字分域的规模💋。爬梳了兵🤛🏽、陶、玺、货等多种品类的战国文字材料,对多种传抄古文材料作了深入的考察🦻🚴🏻♀️。在当时疑古思潮盛行的时代氛围中有特殊的积极意义,李春桃先生已有专门论述。3中华人民共和国建国之前战国文字资料的出土及其考释成果屈指可数,如20年代洛阳金村出土的妬羌钟,有吴其昌、徐中舒、刘节👮🏽♀️、温廷敬等学者分别撰文考释;30年代安徽寿县楚墓出土的铜器群的考释🙍🏽♂️;唐兰先生💕、张政烺先生考释齐陶文的论文;石鼓文和诅楚文的一些相关论文等👩🏻💻。40年代长沙楚帛书出土;50年代几批楚简的零星发现,只有饶宗颐😿、朱德熙、史树青等几位先生的论著作专门研讨🕷。总体来说,战国文字研究的进展较为缓慢🫐。直到李学勤先生《战国题铭概述》的发表🧚🏽♂️,才标志着战国文字研究成为古文字学的一个独立分支。

三

七八十年代是战国文字研究的勃兴时期。这一时期有许多重要的发现🛕,如中山王墓铜器、睡虎地秦简📘、曾侯乙墓钟磬和竹简、包山楚简等🧑🏼🤝🧑🏼,都引起了一阵阵的研究热潮,何琳仪先生🥼、李守奎先生分别作了很好的归纳4⏬,此处可略为补充。这一阶段国内三个学科点曾对战国文字有集中的研究,如北京大学朱德熙、高明、裘锡圭、李家浩🌓、李零等先生的楚简整理🧑🚀,楚帛书、货币文、古玺文👨👨👧、古陶文研究;吉林大学于省吾🪶、姚孝遂💾、林沄、何琳仪⬇️、吴振武🚣、汤余惠、黄锡全🦪🏊🏼♂️、曹锦炎和刘钊等先生在战国文字理论建设🤚🏿🧑🏼🦰、分类考释🤍💂♂️、传抄古文等方面的研究🧓🏼;中山大学容庚🦻🏼⛓️💥、商承祚、马国权🌎、曾宪通🫵🏿、陈炜湛、张振林、孙稚雏等先生对战国金文、楚简🦫、楚帛书👩🏻🌾、古玺文👨🍳、古陶文、睡虎地秦简和传抄古文的整理与研究。90年代以来的战国文字研究延续了兴旺的态势,包山简和郭店简的先后公布,震惊了海内外汉学界,而正在陆续整理刊布的上博简、清华简和即将刊布的安大简,相关研究如火如荼,成果喜人🏂🏻。

文字考释是古文字学的核心。战国文字考释,初如处处清泉🙍🏻♀️,汩汩喷涌🏏,继则蜿蜒潺湲,众溪归流⌛️,终至成浩浩荡荡之势💆🏿♀️🤷♂️。晚清以来🧘🏻♀️,战国文字考释的成果汗牛充栋🕒。许多成果让人津津乐道🕵️♀️,如饶宗颐先生释“![]() ”,李学勤先生释“冶”(说见《战国题铭概述》)🚡,何琳仪先生《战国文字通论》亦特别指出👨🦲。而李先生曾告诉苏辉说前辈学者似已释出🤦🏼♀️🪵,只是出处不详🧍🏻👩🏼🎤,后来苏氏查出孙诒让《古籀余论》卷二“右军戈”下已释“冶”5。朱德熙先生释“者”📱、释“廏”👳🏼,裘锡圭先生释“市”,曾师释“繇”,李家浩先生释“

”,李学勤先生释“冶”(说见《战国题铭概述》)🚡,何琳仪先生《战国文字通论》亦特别指出👨🦲。而李先生曾告诉苏辉说前辈学者似已释出🤦🏼♀️🪵,只是出处不详🧍🏻👩🏼🎤,后来苏氏查出孙诒让《古籀余论》卷二“右军戈”下已释“冶”5。朱德熙先生释“者”📱、释“廏”👳🏼,裘锡圭先生释“市”,曾师释“繇”,李家浩先生释“![]() ”🩲🫸🏽,吴振武先生释“廩”♎️、释“鍾”等等↗️,无不脍炙人口💫👏。李守奎⬆️、赵平安⏺、刘玉环🔂🚈、张峰👶🏻、岳晓峰☘️、石小力等对讹字的研究;禤健聪等人对楚系简帛用字习惯的研究🤓;冯胜君、李守奎、李松儒等对楚简字迹的研究🧚🏽♀️;周波对战国各系文字间用字差异现象的研究;陈伟武对秦楚文字的比较研究……亦各有创获💂🩱。

”🩲🫸🏽,吴振武先生释“廩”♎️、释“鍾”等等↗️,无不脍炙人口💫👏。李守奎⬆️、赵平安⏺、刘玉环🔂🚈、张峰👶🏻、岳晓峰☘️、石小力等对讹字的研究;禤健聪等人对楚系简帛用字习惯的研究🤓;冯胜君、李守奎、李松儒等对楚简字迹的研究🧚🏽♀️;周波对战国各系文字间用字差异现象的研究;陈伟武对秦楚文字的比较研究……亦各有创获💂🩱。

汉语文字学中字词关系的研究🌴😧,裘锡圭先生有开创之功🧫,黄德宽、李运富☯️、陈斯鹏、田炜等学者各有贡献6,近年这方面所取得的长足进步,并不局限于战国文字研究这一分支方向,但主要还是得力于战国文字研究的成果⁉️。

与历史学、考古学、语言学的结合研究,如黄盛璋、何琳仪👶🏿、黄锡全🧙🏻、陈伟🐱、徐少华🩵👨🏼💻、吴良宝等将战国文字考释与历史地理学研究相结合。重视名物的研究,与出土文物相结合,如刘国胜对楚简中丧葬简的研究7◽️,萧圣中对楚简中车马器名的研究8;范常喜对楚简中战国音乐史料及其他名物词的整理与研究9𓀖。这应是未来大有可为的领域👩🏼✈️。又如孟蓬生、陈伟武、王志平等将战国文字考释与上古汉语词汇史研究相结合🏄🏽♂️;或与先秦楚方言研究相结合,赵彤对楚方音的探索10、谭步云对楚语词汇的考察11,都别开生面🩵。

外国学者多有战国文字研究的成果💁🏽♂️,如巴纳对楚帛书的研究🧑🏼🌾;马几道对石鼓文的研究;平势隆郎对侯马盟书的研究🐁;大西克也、顾史考等学者对郭店简、上博简和清华简的研究📸;魏克彬对温县盟书的研究👏;等等。外国学者对战国文字的研究,侧重于文献来源及性质的考辨、文献形式变化的考察、文本内容的串讲或翻译诸方面,较少字词考释方面的篇章🐄。本书中只能适度裁择,无法兼收并蓄👩🏼🌾🥲。

反映百余年来战国文字考释的脉动🦡🫴🏽,让学术界在治古文字学史时有所取资。这也是此书的目的之一🏃🏻♀️。回首战国文字研究的历史,有几方面值得我们注意🚣♀️:

其一,重大发现带来学科发展的契机。新发现带来新学问,如20年代洛阳金村出土的三晋青铜器群🧑🏿🚀,30年代安徽寿县李三孤堆出土的楚铜器群,70年代中山国、曾国🏩、秦国的大宗文字资料出土🍄,80年代出土的包山楚简🦖,90年代以后出土的郭店楚简、上博简和清华简,都引起了一阵阵的热潮,刺激了战国文字研究的迅速开展👩🏼🦲,并产生了深广的影响,如中山王墓文字资料的考释🧜🏼♂️,提升了人们对传抄古文价值的科学认识。一些长期悬而未决的疑难字词,往往靠新材料的出土而涣然冰释🤹♀️,如“杸”字🧛🏽♂️、“勬”字等等。

其二,重要学术人物对学科发展贡献卓著,如王国维、容庚、于省吾、商承祚、李学勤🌥⟹、裘锡圭、曾宪通、赵诚、何琳仪、李家浩、张光裕👨🏻、汤余惠、曹锦炎、黄锡全、吴振武💅🏿🕊、张桂光、刘钊🤖、黄德宽、陈伟、许学仁🍖、季旭升、周凤五、林素清等🦿。

其三🗣,研究手段对学科发展有不容忽视的影响🧑🏼🦲。过去墨拓技术对古文字资料的传布有重要的作用💁🏿♀️,黑白摄影技术🤡、彩色摄影技术、红外扫描摄影技术都先后对战国文字研究贡献良多。我们正身处信息化时代,大数据的科学技术为研究工作带来莫大的便利,未来的战国文字研究一定发展更加迅猛👮👉🏻。

2015年🌔,富达平台曾经举行“战国文字研究回顾与展望学术研讨会”,有不少论文都从理论上探讨战国文字的研究对象、研究范围和研究方法,回顾了历史,展望未来的学科前景。目前信息发达,古文字数据库建设如日之升,学术活动频繁,研究队伍不断壮大😤,成果纷至沓来,学术集刊如雨后春笋般涌现👷🏼♂️,书籍出版流布迅速而广远。战国文字研究呈现一派繁荣之象,业已发展成为古文字学几个分支中最为热门的方向。

四

1928年丁福保《说文解字诂林》出版🏵,这种网罗众说🪿👩🏻💼、洞见症结的著作对学界帮助至巨🈳🪠。20世纪七八十年代李孝定先生独力撰集的《甲骨文字集释》,周法高先生主编的《金文诂林》《金文诂林补》;90年代于省吾先生主编、姚孝遂先生按语撰写的《甲骨文字诂林》,李圃先生主编的《古文字诂林》,黄德宽先生主编的《古文字谱系疏证》,都是古文字学史上的重要著作。

目前见到的战国文字工具书主要有😿:何琳仪《战国古文字典》(1998);王辉《古文字通假字典》(2008)👩🏼🎤,白于蓝《简牍帛书通假字字典》(2008),刘信芳《楚简帛通假汇释》(2011),白于蓝《战国秦汉简帛古书通假字汇纂》(2012)、《简帛古书通假字大系》(2017)🏋🏼♀️;徐在国《楚帛书诂林》(2010);滕壬生《楚系简帛文字编》(1995/2008),汤余惠主编《战国文字编》(2001/2015)🏃🏻♀️➡️🍾,李守奎《楚文字编》(2003),吴良宝《先秦货币文字编》(2006)👨🏻🎤,李守奎、曲冰👩🏿、孙伟龙编《上海博物馆藏战国楚竹书(一—五)文字编》(2007)🤵🏼,徐在国《战国文字论著目録索引》(2007), 孙刚《齐文字编》(2010)🙋,饶宗颐主编、徐在国副主编《上博藏战国楚竹书字汇》(2012),李守奎、贾连翔、马楠编着《包山楚墓文字全编》(2012)🤰🏼,王辉主编《秦文字编》(2012),方勇《秦简牍文字编》(2012),徐在国《上博楚简文字声系(一—八)》(2013),汤志彪《三晋文字编》(2013),朱晓雪《包山楚简综述》(2013⇾,引者按,内含文字编),张振谦《齐鲁文字编》(2014),李学勤主编,沈建华🤶🏻🧑🦽、贾连翔编《清华大学藏战国竹简(壹—叁)文字编》(2014)👩🏿🍳、《清华大学藏战国竹简(肆—陆)文字编》(2017),徐在国、程燕、张振谦编着《战国文字字形表》(2017);等等。

战国文字研究及相关工具书编纂方面已硕果累累🖐🏻,以上诸书取材各有所重,类型与功用大多较为专一,希望《集释》在某种程度上能弥补上述工具书的遗憾,努力从总体上去反映战国文字考释的历史面貌和现状。学如积薪,假若没有前述多种工具书的重大贡献作为基础🧜,《集释》之成亦不可思议❤️。

旧材料尚未吃透🎏,新材料又层出不穷🪠,出土战国文献字词考释存留疑难问题甚多,有待于学界同仁加倍努力。

五

2002年赵诚先生提出“战国文字诂林”的选题🏄🏿♀️,我们当时觉得力有未逮,退而求其次,只提“出土战国文献字词集释”🍉,2003年由曾师申请国家社科基金一般项目获得立项👒。2007年结项,成果鉴定等级为“优秀”👩🏼🔬。

十数年来✒️,学术界许多师友对《集释》项目的完成及成书关爱有加,例如,2004年7月25日🧈🕵🏽♂️,笔者拜访裘锡圭先生🧑✈️,就《集释》编纂问题向裘先生求教。裘先生建议我们说,要以语文性词语为主,哲学🌊、历史等方面的词语为辅🧙🏽,避免将太多史实考证👩👩👦、思想史研究的成果都收録在内🚅。赵诚、李家浩🥖、张桂光、吴振武、刘钊等先生参加过我们的审稿会👩👩👧。陈炜湛先生一直参加我们课题组的活动,在体例方面多所建言指导。项目开展前期🚀,黄光武先生曾为课题组做了不少服务工作。吴振武和黄德宽两位先生还为此书申请出版资助撰写推荐书,中华书局总编辑顾青先生、语言文字编辑室原主任陈抗先生、现任主任秦淑华女士多年来关心💆、支持此书的编纂和出版🧜🏿。秦主任和多名编辑在此书编校过程中耗费了大量的心血👏。谨在此一并致以由衷的感谢!

由于工程迁延多年,人员流动性大,项目结项后书稿的修改、增订🖨、校对又花去了十年光阴🧜🏼♂️。除了此书正式出版时署名的顾问、主编💎、分卷主编之外,参加过前期部分资料搜集工作的学友还有黄人二🧎🏻♀️➡️、赵立伟和杨冰等🙊。参加过书稿后期编校工作的博士生、硕士生还有刘政学、蔡一峰🧗🏻♂️、李爱民💅🏽、梁鹤、杨鹏桦、柳洋、孙会强🐶、贾高操𓀒🛗、杜晓君👼🏽、谢美菊、张珍珍🧤、唐雨🧏🏻♂️、廖丹妮🧔🏽♀️、翁明鹏🧘🏻♀️、陈晓聪、刘伟浠🔧、林焕泽🧑🏻🦯➡️🚙、刘凯先♋️、凌嘉鸿等等。行百里者半九十🛶,操持此书后期诸多事务,范常喜🚤、王辉👥、陈送文、石小力和蔡一峰奉献心力至多🗻。多年媳妇熬成婆,当年参加项目的陈斯鹏🏌️💦、禤健聪、范常喜✥、田炜和秦晓华早已从博士生或硕士生变成了成就喜人的教授。近两三年课题组的领导组织工作主要靠常喜在做,尤其令人感动🏊🏼。

我们水平有限,《集释》杂出众手🙇🏼♂️📱,涉及资料浩繁庞杂,成书时间跨度较大Ⓜ️,错漏势在不免,敬祈读者多加批评指正👩👩👦🍊。

陈伟武

2018年10月28日

凡例:

一、考释成果🚣🏻♂️。本书所收出土战国文献字词考释成果截至2007年底,2008年以后的考释成果酌情择要于按语中说明🏄♀️。所收大体为正式出版物中的成果,网络论文🛺、学位论文💂🏼♂️、会议论文一般不予收録。因出土战国文献资料品类众多,诸家学说比较分散🪁,且行文体例格式不一,本书在收録时酌加统一处理。

二、隶定字头。本书字头按《说文》顺序排列👨🏼🎨,《说文》所无之字置于部末,以笔画多少为序。同一字头下按正篆字形之隶定字、小篆🍟、战国文字字形之隶定字先后排序。

三、古文字字形。本书选取有代表性的战国文字字形👩🎓,按异体分行进行排列。字形出处用简称,详卷十五所附“出处简称表”。

四、词条👨💻。本书提取的词条👨🏿🔧,包括一些词组。词条用字按原形隶定,词条出处亦用简称,详卷十五所附“出处简称表”。

五🤸🏼、引録内容。罗列各家成果采用直接引语形式,按首发时间先后排序。凡引録中有省略者,用“(中略)”标出🧢;原文有错漏者,如衍文、脱文、错字等,以“(编按🙈:×××)”的方式说明;所指不清者,于引文前加注出处,出处标注方式与字形出处一致,如:(编按:包山111“××”);各家说法中讨论到某特定字形🖖🏽,而该引文无法体现所指何字时,以“(编按🏛:×××)”的方式说明👷🏻♀️;原文的注释如须引録🩱,则附于正文对应位置,用“(原注:×××)”标出。引用时尽量保持原文原貌,在行文表达不受影响的前提下🫶🏻,对原文格式稍作技术上的调整🐨,如原文之字体、符号、标点🕳、某些标记等。

六、引文出处标注☁️🟣。专书类如无分篇分卷分署🫰🏽🪝,则按照版权页的作者;若有分篇分卷分署,则按实际署名👨🏼🏫;两人合作的论著👩🏭,作者姓名皆标出⚄;多人合撰之作,一般列前三位作“某某、某某🤸♂️、某某等”;若无分署的主编之作,则标主编之名作“某某等”。个别字数较多🧑🎨、较常出现的作者统一使用简称,如“《睡虎地秦墓竹简》整理小组”简称“睡简整理小组”,“中山大学古文字学研究室楚简整理小组”简称“中大楚简整理小组”等。论文成果标注其所载刊物的年份🧝♂️、卷数或期数👩🏿⚖️、页码;专书则标明书名、卷数💤⛰、页码。所引成果非首刊版本🥦,则在页码后标明年份。首发版本与引用版本不同者,先标明引用版本出处及时间🏋️,再以“原载”引出首发版本出处🧔🏽,后者不再标页码。引録成果出处详见卷十五“出处简称表”。

七、按语👜。字、词分别加按语。

八👩🏻🚒、为便于检索,专立一册索引编,有“音序索引”和“笔画索引”🧆。

注释:

1.曾师为拙著《简帛兵学文献探论》所撰序言第4页🥎,中山大学出版社1999年。

2.何琳仪《战国文字通论》(订补)第9页,江苏教育出版社2003年💴🙇🏻。

3.李春桃《王国维与清末民初古文研究》,《战国文字研究的回顾与展望》第38—45页,中西书局2017年👩🦼。

4.何琳仪《战国文字通论》(订补)第12—18页🏌🏿;李守奎《楚文字与“楚文字学”的构建》🆓,《战国文字研究的回顾与展望》第28页💂🏻。

5.苏辉《秦三晋纪年兵器研究》第286页🕙,上海古籍出版社2013年📖。

6.裘锡圭《文字学概要》👨🏿✈️,商务印书馆1988年👳🏿♀️;黄德宽《古汉字形声结构论考》,吉林大学1996年博士学位论文;李运富《汉字汉语论稿》,学苑出版社2008年;陈斯鹏《楚系简帛中字形与音义关系研究》✖️,中国社会科学出版社2011年;田炜《西周金文字词关系研究》🎷🧜♂️,上海古籍出版社2016年。

7.刘国胜《楚丧葬简牍集释》👰🏿,科学出版社2011年。

8.萧圣中《曾侯乙墓竹简释文补正暨车马制度研究》,科学出版社2011年。

9.范常喜《简帛探微——简帛字词考释与文献新证》🧜🏻♀️,中西书局2016年💃🏿。

10.赵彤《战国楚方言音系》,中国戏剧出版社2006年。

11.谭步云《古楚语词汇研究》,花木兰文化出版社2015年🛋。

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696758