復丰壺探研

葛 亮

上海博物館

一🦶🏻、概述

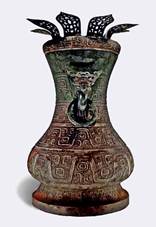

上海博物館於近年入藏春秋蓮瓣蓋波曲紋圓壺一對,據銘文可定名爲“復丰壺”。

其中甲壺通高63.7釐米,重15.8公斤👩🏿⚖️;乙壺通高63.6釐米,重15.5公斤。二壺上有鏤空蓮瓣狀蓋,蓋爲子口;壺身侈口方唇𓀈,長頸内束,鼓腹下垂;圈足👱🏿,足沿下折👩🏿💼🧖🏿。壺頸部各有一對獸首銜環耳(甲壺二環、乙壺右環係後配)🔅,獸首上另立“象鼻”狀小獸首(甲壺左“象鼻”🚂、乙壺二“象鼻”係後配;小獸首本有舌👩🏻🚒🦵🏿,現斷缺)。壺蓋上有蓮瓣八片(經修補),內飾鏤空交龍紋🕵️♂️;蓋頂面飾一週三角形幾何紋🔣,內飾交龍紋👸;蓋外緣及壺頸下部各飾一道變形獸體紋(竊曲紋),壺頸上部及壺腹上、下部各飾一道波曲紋(山紋),均以雲雷紋爲底⛏;圈足飾垂鱗紋。

甲壺 乙壺

蓋頂(乙壺) 原有“象鼻”狀獸首(甲壺右側) 原有銜環(乙壺左側)

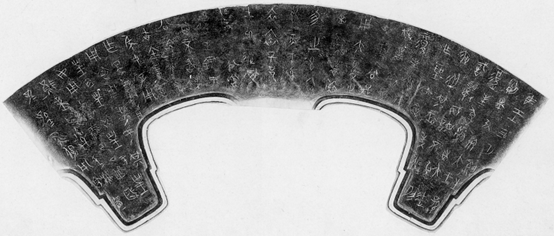

二壺頸部各刻有銘文137字(含重文3)🤓,記敘“齊大王孫復丰”受命率徒伐取並管理“諸割”一地,繼而聘於魯✧,得金作壺之事☁️,是已知春秋時代刻銘金文中字數最多的一種。若就齊系壺銘而言,其字數則僅次於庚壺(《集成》9733)、洹子孟姜壺(《集成》9729👨🏻🚒、9730)而位列第三。

甲壺銘文拓本

乙壺銘文拓本

甲乙二壺銘文內容、行款全同,從字形及刻劃形態看🥅🧑🏽,兩者或出於不同刻手,但應有共同的底本(或乙壺以甲壺爲底本)👩🏽🦱。其中甲壺銘文相對規整,乙壺則較草率,筆畫多有減省👩🏻🦰👦🏽、脫譌之處,須對照甲壺方可讀通。

二、著錄

吳鎮烽先生編著之《商周青銅器銘文暨圖像集成》[1]及《金文通鑒》電子資料庫(2012年以後版本)已收入此二壺🥹,編爲第12447🥷🏻、12448號🧚🏻,分別稱“復封壺甲(復丰壺)”“復封壺乙(復丰壺)”🗞。其資料出處尚爲“某收藏家”🛂🤽🏿,所用器形照片拍攝時間相對較早,可見二壺尚未修補🤾🏽、去銹時的情形,即早於入藏上海博物館時的面貌。

銘圖12447器形(上博乙壺左側) 銘圖12448器形(上博甲壺反面)

不過🏃🏻➡️🫦,《銘圖》《通鑒》在編排中存在失誤,其12447號“復封壺甲”的銘文拓本、銘文照片屬於上博藏“甲壺”🫱🏼🤡,形制描述🚶🏻、器形照片卻屬於“乙壺”🤴🏻;其12448號“復封壺乙”的銘文拓本屬於上博藏“乙壺”🧑🏼🤝🧑🏼,形制描述🎫、器形照片卻屬於“甲壺”🦶🏽。如下表所示:

|

上博藏復丰壺 |

《銘圖》《通鑒》情況 |

銘文形態 |

|

甲壺 |

形制描述、器形照片見12448 銘文拓本、銘文照片見12447 |

相對規整 |

|

乙壺 |

形制描述、器形照片見12447 銘文拓本見12448 |

相對草率 |

復丰壺銘文出於鑿刻🛞☎️,字口細且淺👓,部分筆畫不易拓出。《通鑒》所收拓本🛀🏽、照片尚屬清晰🙇🏼♂️,但印刷爲《銘圖》後,部分文字湮沒不見。這給研究者釋讀銘文造成了不少障礙。此外,壺銘字數爲每器137字👭🏼,含重文3。《通鑒》誤作134字🧑🏻🦼➡️,含重文2;《銘圖》誤作136字,含重文2。

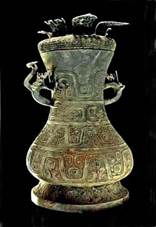

三🧑🏼🦱、年代

復丰壺的器形🚣🏽、紋飾、尺寸🧛🏽、鑄造痕跡等,與山西隰县瓦窯坡墓地M30出土的一對銅壺(M30:14、M30:15)非常接近。兩者僅在銅質蓋頂面的有無、鋪首及銜環紋飾👸🏽、“象鼻”的彎曲角度上稍有差別🧚👩🏼⚖️。

瓦窯坡M30:14銅壺照片👩🏼🌾、線圖(通高60.2釐米)

瓦窯坡M30:14銅壺耳部鑄銷痕跡 復丰壺乙耳部鑄銷痕跡

瓦窯坡墓地發掘者通過對出土器物的綜合分析,認爲M30的年代“大致相當於春秋中期🧝♀️,晚於春秋早期偏早階段的中州路M2415而早於春秋中期偏晚的分水嶺M269和M270”,其絕對年代“在西元前600年左右。”[2]

結合瓦窯坡M30的年代及春秋時代青銅壺的發展序列,我們可將復丰壺的鑄造年代定爲春秋中期(刻銘年代當與之相同或相近🚺,詳後)👼🏽。在瓦窯坡銅壺發表之前,馮峰先生已正確地將復丰壺的年代標註爲“春秋中”。[3]《銘圖》《通鑒》定爲春秋早期,則失之過早。

四、銘文

復丰壺銘文可釋寫如下:

隹(唯)王亖(四)月![]() (哉)生霸癸丑🧏🏽♂️,齊大(太👨🏿🎓?)王孫

(哉)生霸癸丑🧏🏽♂️,齊大(太👨🏿🎓?)王孫![]() (復)丰彖(專?)

(復)丰彖(專?)![]() (司)右大徒,?(畢/毖)

(司)右大徒,?(畢/毖)![]() (恭)

(恭)![]() (威—畏)諆(忌),不彖(惰)

(威—畏)諆(忌),不彖(惰)![]() (夙)夜,從其政事🚥,

(夙)夜,從其政事🚥,![]() 〓(桓桓)乍(作)聖🚴♂️。

〓(桓桓)乍(作)聖🚴♂️。

公命![]() (復)丰

(復)丰![]() (率)徒伐者(諸)

(率)徒伐者(諸)![]() (割—葛🤷🏽♂️?)🧚🏿,武又(有)工(功)。公是用大

(割—葛🤷🏽♂️?)🧚🏿,武又(有)工(功)。公是用大![]() (畜)之😛,

(畜)之😛,![]() (胃🕌?—謂?)

(胃🕌?—謂?)![]() (司)者(諸)

(司)者(諸)![]() (割—葛👳🏻?)。易(賜)之幺(玄)衣??(黼)

(割—葛👳🏻?)。易(賜)之幺(玄)衣??(黼)![]() (純)🔛,車馬、衣裘🧛🏽,号(郊🂠?)邑、土田,返其舊人。

(純)🔛,車馬、衣裘🧛🏽,号(郊🂠?)邑、土田,返其舊人。

公命![]() (復)丰

(復)丰![]() (聘)于魯,不

(聘)于魯,不![]() (敢)灋(廢)公命,爰?(得)吉金👨🏼⚕️。

(敢)灋(廢)公命,爰?(得)吉金👨🏼⚕️。![]() (復)丰及中(仲)子用乍(作)爲寶壺,用亯(享)用孝于其皇且(祖)、皇

(復)丰及中(仲)子用乍(作)爲寶壺,用亯(享)用孝于其皇且(祖)、皇![]() (妣)🙅🏽、皇丂(考)、皇母,用

(妣)🙅🏽、皇丂(考)、皇母,用![]() (祈)

(祈)![]() (沬—彌)壽🚵🏿♀️,

(沬—彌)壽🚵🏿♀️,![]() (齒)歲難老,其萬年無彊(疆)🧑🏻🎓,子〓(子子)孫〓(孫孫)永保用亯(享)。

(齒)歲難老,其萬年無彊(疆)🧑🏻🎓,子〓(子子)孫〓(孫孫)永保用亯(享)。

其中標下劃線者表示與《銘圖》釋文有別,以下擇要說明🧖🏿♂️,並附據原器所作摹本(均爲原大)👨🏼🍼。

【![]() (哉)生霸】

(哉)生霸】

《銘圖》等釋首句月相名稱爲“既生霸”,所謂“既”字實作如下之形:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

既 |

|

此字从“食”从“丮”🤱🏽,當隸定爲“![]() ”(“丮”下部有類化爲“女”形的“橫止”,不作隸定)🏧😧。

”(“丮”下部有類化爲“女”形的“橫止”,不作隸定)🏧😧。

戰國以前,“既”字的結構十分穩定👨🏫,均从“?(簋)”从“旡”(“旡”亦聲)🎛,未見改換構件之例。晚至戰國楚文字中,才偶有改从“食”者,“旡”雖多譌與“次”同形,卻從不與“丮”相混🦓。[4]因此,春秋齊文字中的“![]() ”應非“既”字異體。

”應非“既”字異體。

|

西周晚期以後 類化爲从女之丮 |

戰國楚文字 从食从“次”之既 |

|

多友鼎(“執”) |

包山簡205 |

在已知的古今文字中,“食”與“丮”的組合極其罕見,幾乎只存在於“??”字之中❕。董珊先生提示筆者,此處的“![]() ”可能是省“才”聲的“??”字,讀爲“哉”。這一觀點應當是正確的,復丰壺銘文中的月相“

”可能是省“才”聲的“??”字,讀爲“哉”。這一觀點應當是正確的,復丰壺銘文中的月相“![]() 生霸”🍕,正相當於以往僅見於傳世文獻的“哉生魄”。

生霸”🍕,正相當於以往僅見於傳世文獻的“哉生魄”。

稍可補充的是🔴,“![]() ”字的讀音本應與“才”“??”近同,未必由“??”省聲而來,可徑直讀爲“哉”。《說文》曰:“??,設飪也。从丮,从食,才聲。讀若載。”陳劍先生曾指出🦚👩🏻🦼,甲骨文“??”字既有从“?”从“丮”會意的,又有从“?”从“丮”“才”聲的。按照古文字構形的一般規律🔘,包含兩個以上意符,且意符相合可以看作會意字的形聲字🤽♀️,其聲旁大多是追加的。“??”字應當就是在从“?”从“丮”的會意字上加注聲符“才”而成的(“?”後來又改爲“食”)。[5]

”字的讀音本應與“才”“??”近同,未必由“??”省聲而來,可徑直讀爲“哉”。《說文》曰:“??,設飪也。从丮,从食,才聲。讀若載。”陳劍先生曾指出🦚👩🏻🦼,甲骨文“??”字既有从“?”从“丮”會意的,又有从“?”从“丮”“才”聲的。按照古文字構形的一般規律🔘,包含兩個以上意符,且意符相合可以看作會意字的形聲字🤽♀️,其聲旁大多是追加的。“??”字應當就是在从“?”从“丮”的會意字上加注聲符“才”而成的(“?”後來又改爲“食”)。[5]

2003年周公廟遺址所出甲骨文中有月相“??(哉)死霸(魄)”🫅,同樣以“??”表示“哉”(“丮”所从的“橫止”偏左),[6]正可與復丰壺之“??(哉)生霸(魄)”相對照🤽。

|

殷墟甲骨文?? |

周公廟甲骨文?? |

春秋中期金文 |

|

合集32663 |

周公廟2號卜甲 |

復丰壺乙 |

見於《尚書》《逸周書》而不見於出土文獻的月相名稱👩🏼👦,原有“哉生魄”“朏”“旁死魄”和“既旁生魄”✮🙎🏻♀️。[7]其中“旁死魄”已在晉侯蘇鐘銘文中出現(《銘圖》15299,作“方死霸”),如今“哉生魄”又見於復丰壺銘文🫲🏿,這是金文月相的又一重要發現。20年前,李學勤先生曾說:“我們不能因哉生魄等未見,遽爾以為其不存在🧚🏽♀️。它們或許只是在金文中習慣不用而已。”[8]可謂遠見卓識👆🏼。

經由出土及傳世文獻互補,目前已知的、與“魄”相關的月相名稱主要有如下三組🧙🏿♂️:

|

月相 |

旁生魄 |

哉生魄 |

既生魄 |

|

傳世 |

√ |

√ |

√ |

|

出土 |

(未見) |

√僅見復丰壺 |

√ |

|

月相 |

旁死魄 |

哉死魄 |

既死魄 |

|

傳世 |

√ |

(未見) |

√ |

|

出土 |

√僅見晉侯蘇鐘 |

√僅見周公廟甲骨 |

√ |

“生魄”“死魄”各由“旁”(將近),到“哉”(初始),到“既”(完結)🤵🏽♀️,其對應關係已較明確而整齊(《逸周書·世俘》尚有“既旁生魄”💑,未列入)👨🌾。

【癸丑】

壺銘干支字“癸丑”作如下之形:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

庚亥 |

癸丑 |

《銘圖》釋爲“庚亥”,魏宜輝先生改釋“癸亥”🤽🏽♀️,均不確。[9]

【![]() (復)丰】

(復)丰】

作器者“復丰”之“丰”作如下之形👨🦳:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

丰(封) |

丰 |

《銘圖》隸定爲“丰”,括注“封”🤜🏿。魏宜輝先生則認爲此字“應當隸定作‘![]() ’🥁。‘

’🥁。‘![]() ’字可以看作是‘封’之省體。”

’字可以看作是‘封’之省體。”

《說文》“封”字下曰🔳:“![]() ,古文封省”👨🦼➡️🈸,壺銘之

,古文封省”👨🦼➡️🈸,壺銘之![]() 正與此“古文封”同形🦴。不過,一般認爲,古文字“丰”本就包含“土”形,如甲骨文金文作

正與此“古文封”同形🦴。不過,一般認爲,古文字“丰”本就包含“土”形,如甲骨文金文作![]()

![]() 者。那麼😄,東周時期从“土”的

者。那麼😄,東周時期从“土”的![]() 仍可能是“丰”字。“封”是“丰”表示“封疆”“分封”義的後起分化字🤸🏻,

仍可能是“丰”字。“封”是“丰”表示“封疆”“分封”義的後起分化字🤸🏻,![]() 字用作“古文封”,既可能是“封”字的減省,也可能是以“丰”表示“封”👞。至於人名

字用作“古文封”,既可能是“封”字的減省,也可能是以“丰”表示“封”👞。至於人名![]() 🦹♂️,則未必應讀爲“封”。但也有學者認爲,“丰”字本不含“土”形❣️,下有“土”形者🙎🏽,實際都是“邦”或“封”的異構。[10]

🦹♂️,則未必應讀爲“封”。但也有學者認爲,“丰”字本不含“土”形❣️,下有“土”形者🙎🏽,實際都是“邦”或“封”的異構。[10]

值得注意的是,在已知的齊系文字中🧽,表示“封”的字形一般是左右結構、獨立出一“土”形(或重複叠加“土”形)的“![]() ”,與《說文》“籀文封”同形,而與

”,與《說文》“籀文封”同形,而與![]() 不同。[11]

不同。[11]

|

魯少司寇盤“封孫” |

即墨之大刀“關封” |

輔?封人璽 |

《說文》籀文封 |

|

|

|

|

|

總之,人名“復![]() ”之“

”之“![]() ”未必表示“封”。穩妥起見,可稱此壺作器者爲“復丰”。

”未必表示“封”。穩妥起見,可稱此壺作器者爲“復丰”。

【彖(專🖕🏽?)![]() (司)右大徒】

(司)右大徒】

詳後“不彖(惰)![]() (夙)夜”句。

(夙)夜”句。

【?(畢/毖)![]() (恭)

(恭)![]() (威—畏)諆(忌)】

(威—畏)諆(忌)】

壺銘“?![]() 威諆”即春秋時代的金文習語“毖恭畏忌”(或讀爲“畢恭畏忌”)👱🏼♀️,《銘圖》釋爲“識恭畏忌”👁,則不成辭。二壺“?”字構形小異✋,當以甲壺爲正體:

威諆”即春秋時代的金文習語“毖恭畏忌”(或讀爲“畢恭畏忌”)👱🏼♀️,《銘圖》釋爲“識恭畏忌”👁,則不成辭。二壺“?”字構形小異✋,當以甲壺爲正體:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

戠(識) |

?(畢/毖) |

甲壺之字應分析爲从“言”“柲”聲,其右上部較“戈”少一橫,爲“柲”之初文。[12]乙壺之字所从“柲”形則譌作“弋”🙅🏿♂️,這與《說文》混同“柲”“弋”篆形的情況類似(《說文》小篆“弋”字作![]() ,與“必”字

,與“必”字![]() 中部的“柲”同形)👨🏽🦱。

中部的“柲”同形)👨🏽🦱。

吳鎮烽先生先在《銘圖》中將此字釋爲“戠(識)”,後改爲“戠(識—畢)”🥙。[13]但“戠”“畢”古音遠隔,並無通假的可能。孟蓬生先生亦釋“戠”😸,而讀爲職部之“翼”,[14]但“翼恭畏忌”於辭例不合。魏宜輝先生已正確指出此字應讀爲“毖”,但將其聲旁看作與“戈”混同的“必”,仍不準確👨🏻🦼➡️。

由於“柲”字初文後世不傳,壺銘之![]() 可隸定爲“?”👩🏻🦲。後世字書另有“謐”字異體“?”[15],兩者僅爲同形關係👎🏿。

可隸定爲“?”👩🏻🦲。後世字書另有“謐”字異體“?”[15],兩者僅爲同形關係👎🏿。

以下二字《銘圖》徑釋“龏”“威”🚣🏼♂️🤵🏼,均可稍作修正🥌:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

龏(恭) |

|

|

|

|

威(畏) |

|

“![]() ”字右上部當有聲旁“兄”(甲壺較明顯,乙壺已錯亂)、“

”字右上部當有聲旁“兄”(甲壺較明顯,乙壺已錯亂)、“![]() (威)”字从“戈”不从“戌”👨👦👦,均符合齊文字特徵。[16]

(威)”字从“戈”不从“戌”👨👦👦,均符合齊文字特徵。[16]

【不彖(惰)![]() (夙)夜】

(夙)夜】

“不彖”之“彖”作如下之形:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

不?(墜) |

不彖(惰) |

此字舊釋“?”🧚🏼,不可信👩❤️👨。新釋有“??”“彖”等意見,今從陳劍先生說釋“彖”🪰,將“不彖”讀爲“不惰”。[17]前文“復丰彖司右大徒”一句亦有“彖”字,作:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

?(遂) |

彖(專?) |

前後二“彖”字略有不同,就字形較可靠的甲壺而言,兩者都是在“豕”的腹部加一圈(或一框),符合“彖”的字形特徵(《銘圖》均釋“?”,也認爲是一字)。![]() 字又有辭例“不彖夙夜”的限定,釋“彖”當無問題🦝🧑🏻🎓。而“彖司”之辭前所未見,魏宜輝先生疑讀爲“專司”🤸🏽♂️,他認爲:

字又有辭例“不彖夙夜”的限定,釋“彖”當無問題🦝🧑🏻🎓。而“彖司”之辭前所未見,魏宜輝先生疑讀爲“專司”🤸🏽♂️,他認爲:

“專”亦有“主持、掌管”之義。《禮記·檀弓下》🍛:“我喪也斯沾,爾專之,賓爲賓焉🔣,主爲主焉。”鄭玄注:“專,猶司也。”銘文中的“彖(專)”與“司”皆爲“職司🎸、掌管”之義⛑️,屬於同義複語。

當然,“![]() 司”之

司”之![]() 也可能不是“彖”,而是从“豕”的另一個字,其讀法亦可再作考慮🦶🏻。

也可能不是“彖”,而是从“豕”的另一個字,其讀法亦可再作考慮🦶🏻。

【彖司右大徒,畢恭畏忌🌅,不彖(惰)夙夜,從其政事】

《銘圖》將後十二字斷作“畢恭畏忌不惰,夙夜從其政事”🤷♂️🙂↕️,魏宜輝先生則斷作“畢恭畏忌,不惰,夙夜從其政事”👈🏼,均不確。此句有韻👩🏽✈️,作“彖司右大徒(魚部),畢恭畏忌(之部)🌍,不惰夙夜(魚部)💂🏽♂️,從其政事(之部)”🚵🏼♀️,可見“不惰夙夜”四字應連讀。

與復丰壺同爲春秋齊器的叔夷鐘、叔夷鎛有“汝小心畏忌,汝不彖(惰)夙夜,宦執而政事”之辭(《集成》272、285)9️⃣。舊釋多在“不惰”下點斷,而將“夙夜”屬下讀。現對照復丰壺銘文,可知“不惰夙夜”應連讀🕐。

類似語句又有師![]() 簋之“師

簋之“師![]() 虔不彖(惰)夙夜💇,恤厥將事”(《集成》4313、4314),史牆盤之“孝友史牆,夙夜不彖(惰)”(《集成》10175)🕺🏻,師酉簋(《集成》4288-4291)🏊♂️、師虎簋(《集成》4316)之“敬夙夜,勿廢朕命”,逆鐘(《集成》63)之“敬乃夙夜💝,用屏朕身☛,勿廢朕命”等,其中的“不惰夙夜”“夙夜不惰”“敬(乃)夙夜”均應作一讀🖕。

虔不彖(惰)夙夜💇,恤厥將事”(《集成》4313、4314),史牆盤之“孝友史牆,夙夜不彖(惰)”(《集成》10175)🕺🏻,師酉簋(《集成》4288-4291)🏊♂️、師虎簋(《集成》4316)之“敬夙夜,勿廢朕命”,逆鐘(《集成》63)之“敬乃夙夜💝,用屏朕身☛,勿廢朕命”等,其中的“不惰夙夜”“夙夜不惰”“敬(乃)夙夜”均應作一讀🖕。

【![]() 〓(桓桓)乍(作)聖。公命

〓(桓桓)乍(作)聖。公命![]() (復)丰

(復)丰![]() (率)徒伐者(諸)

(率)徒伐者(諸)![]() (割—葛?)】

(割—葛?)】

甲乙二壺“![]() ”字左側均有多道短斜筆🧑🏽🚒,當表示“彳”旁😨𓀊,較金文習見之“

”字左側均有多道短斜筆🧑🏽🚒,當表示“彳”旁😨𓀊,較金文習見之“![]() ”形略繁。甲壺之字“走”下另有“止”形🌎,乙壺則無:

”形略繁。甲壺之字“走”下另有“止”形🌎,乙壺則無:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

??(桓) |

|

二壺“![]() ”字右下各有重文號,《銘圖》釋文等均脫漏🧎🏻💁🏼♀️。金文“

”字右下各有重文號,《銘圖》釋文等均脫漏🧎🏻💁🏼♀️。金文“![]()

![]() ”🔐,傳世古書作“桓桓”,舊注多解作“威武貌”。[18]

”🔐,傳世古書作“桓桓”,舊注多解作“威武貌”。[18]

《銘圖》等將此句斷作“桓作聖公命。復丰率徒伐諸![]() ”,除脫重文號外🚭,“作聖公命”於文義亦不通。一則復丰不應稱齊侯爲“聖公”;二則復丰官司右大徒,他與“公命”的關係不應是“作”🏄🏼,而是接受☂️、執行🧑🏽✈️。

”,除脫重文號外🚭,“作聖公命”於文義亦不通。一則復丰不應稱齊侯爲“聖公”;二則復丰官司右大徒,他與“公命”的關係不應是“作”🏄🏼,而是接受☂️、執行🧑🏽✈️。

董珊先生指出🧕,此句當在“聖”下點斷,“公命”屬下讀。“作聖”不必破讀,“桓桓作聖”是復丰說自己孔武的樣子有名聲。其說可從。將此句理解爲“公”因復丰有孔武之名而派他外出征伐,前後文義十分順暢。“公命復丰率徒伐諸![]() ”句🙅🏻,與下文“公命復丰聘于魯”句各起一事🧓🏼,結構上也比較工整。

”句🙅🏻,與下文“公命復丰聘于魯”句各起一事🧓🏼,結構上也比較工整。

壺銘“![]() (率)”字从“行”从“糸”:

(率)”字从“行”从“糸”:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

眚仲之孫簋率字 |

|

|

|

|

|

|

此形又見春秋時期的眚仲之孫簋(《集成》4120)等🥤,具有時代特徵。《銘圖》隸定爲“![]() ”,則與“率”的早期字形混同。

”,則與“率”的早期字形混同。

地名“者(諸)![]() ”之“

”之“![]() ”🤥,《銘圖》未括注。此字當從郭永秉、鄔可晶釋爲“割”,於此或讀爲“葛”。[19]後詳🧕🏻。

”🤥,《銘圖》未括注。此字當從郭永秉、鄔可晶釋爲“割”,於此或讀爲“葛”。[19]後詳🧕🏻。

【公是用大![]() (畜)之🫗,

(畜)之🫗,![]() (胃?—謂🫸🏿?)

(胃?—謂🫸🏿?)![]() (司)者(諸)

(司)者(諸)![]() (割—葛?)】

(割—葛?)】

此句《銘圖》釋作“公是用大![]() (畜)之鹵

(畜)之鹵![]() (司)者(諸)

(司)者(諸)![]() ”🛥,未點斷。黃德寬先生在“鹵”下點斷,他認爲🧙🏽:

”🛥,未點斷。黃德寬先生在“鹵”下點斷,他認爲🧙🏽:

“公是用大畜之鹵”🚴🏽♂️,是說作器者復封征伐有功,公賞賜他以大量鹽鹵。“大畜之鹵”中的“畜”訓“養”,指以公所賜鹽鹵爲畜養之資㊙️;“之”指受賞者,與“鹵”爲“畜”之雙賓語🤳🤵♂️。“司諸![]() ”,即命復封並主管征服之地“諸

”,即命復封並主管征服之地“諸![]() ”,這也可能表明征服地“諸”乃近海產鹽之地。(說見魏宜輝文)

”,這也可能表明征服地“諸”乃近海產鹽之地。(說見魏宜輝文)

我們同意黃先生“畜”訓“養”、“之”指復丰的意見。以上說法的主要疑點,是公命復丰掌管“諸割”和賞賜“鹽鹵”之间缺乏直接的聯繫。關鍵問題🙎♀️🫲🏽,是“鹵”字的釋讀正確與否❣️。

所謂“鹵”字,二壺構形小異,仍當以甲壺爲正體:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

對比典型“鹵”字 |

|

|

|

鹵 |

|

免盤 戎生鐘 |

此字內部有四小點(乙壺之字省去左右兩點👕,又將上下兩點連成一豎),和不帶小點的“囟(思)”字不同,不能讀爲“使”🚂;此字上端不出頭,和典型的“鹵”字不同,如甲壺字形無誤,也不能直接認定爲“鹵”👨🏿🍼。

單就甲壺字形![]() 看,此字當是“

看,此字當是“![]() ”。“

”。“![]() ”本象胃中有食物殘渣形🦸💥,是“胃”“屎”共同的表意初文。古文字“

”本象胃中有食物殘渣形🦸💥,是“胃”“屎”共同的表意初文。古文字“![]() ”與“鹵”大體相似,區別就在於“鹵”字上端筆畫出頭🚵🏼♂️,而“

”與“鹵”大體相似,區別就在於“鹵”字上端筆畫出頭🚵🏼♂️,而“![]() ”字不出頭🦥。

”字不出頭🦥。

在東周文字中💖🤴🏽,獨體的“![]() ”字基本未見,大部分已添加“肉”形作“??(胃)”,或从“艸”作“??(屎)”,但其中的“

”字基本未見,大部分已添加“肉”形作“??(胃)”,或从“艸”作“??(屎)”,但其中的“![]() ”形同確與復丰壺(甲壺)之字相合。

”形同確與復丰壺(甲壺)之字相合。

|

“胃”及从“胃”之字 |

从“??(屎)”之字 |

“ |

|

|

郭店·語叢三 |

|

董珊先生認爲🤳🏿,壺銘“![]() ”字係“胃”之省,當讀爲“謂”,表示使令。其說可從。如此則全句應在“之”下點斷🏄🏻♂️,讀爲“公是用大畜之,謂司諸割”。“謂司諸割”即“公謂復丰司諸割”🧑🏻🎄,前後主語相同,銜接順暢,相比在此處插入“賞賜鹽鹵”一事,邏輯上也更合理。

”字係“胃”之省,當讀爲“謂”,表示使令。其說可從。如此則全句應在“之”下點斷🏄🏻♂️,讀爲“公是用大畜之,謂司諸割”。“謂司諸割”即“公謂復丰司諸割”🧑🏻🎄,前後主語相同,銜接順暢,相比在此處插入“賞賜鹽鹵”一事,邏輯上也更合理。

不過,由於春秋時代“![]() ”字獨用例過於罕見😽,我們也不能完全排除另一種可能🧑🏻🏭:甲壺字形刻寫不精🦧,其上端不出頭,只是偶然的失誤,整體仍應視作“鹵”形🙎♂️。那麼,此字也可能不是“鹵”,而是“廼”的省形。金文“廼”字省去下方一畫而與“鹵”同形之例👲🏻,已見夨令方彝(《集成》9901)等☪️:

”字獨用例過於罕見😽,我們也不能完全排除另一種可能🧑🏻🏭:甲壺字形刻寫不精🦧,其上端不出頭,只是偶然的失誤,整體仍應視作“鹵”形🙎♂️。那麼,此字也可能不是“鹵”,而是“廼”的省形。金文“廼”字省去下方一畫而與“鹵”同形之例👲🏻,已見夨令方彝(《集成》9901)等☪️:

|

从“鹵”之“廼”及省形 |

|

夨令方彝蓋 夨令方彝器 |

全句若讀爲“公是用大畜之,廼司諸割”,則“司諸割”的主語與“大畜”的賓語“之”均指復丰,同樣順暢可讀。

【易(賜)之幺(玄)衣??(黼)![]() (純),車馬✬✨、衣裘】

(純),車馬✬✨、衣裘】

“玄衣”之下二字做如下之形:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

攸(鋚)勒 |

??(黼) |

《銘圖》釋爲“攸(鋚)勒”,不可信。一則其字形與“攸勒”明顯不合;二則金文賞賜物中,“鋚勒”一般列於“鑾旂”或車馬之後🧖🏿♀️,若排在“玄衣”和“車馬”之間,則與賞賜的邏輯不合🤽🏼。

按照金文賞賜物通例,“玄衣”之後多是其修飾成分,最常見的是“黹(黼)屯(純)”😚。結合字形看,本篇“玄衣”後二字也可能讀爲“黼純”🧕,其所用之字,則是罕見的“??![]() ”👯。

”👯。

|

?? |

對比从“父”之字 |

對比同篇之“攴” |

|

甲壺 乙壺 |

布 斧 |

甲壺“政” |

“??”字左下从“人”,右上部分與“父”形相近🔴,而與同篇之“攴”(如“政”所从)不同,可見並非“攸”字。此字內部的空間關係也和其他从“父”之字類似,即“父”佔據上部及一側📽,其餘部分佔下側一角。因此🧝🏻,從筆畫🕜、結構兩方面看,此字均應釋“??”。

“??”似是爲表示男子美稱的“父”或“甫”所造的字🐈,此前已見於馬王堆帛書《老子甲》,對應今本二十一章“衆甫”之“甫”⬅️,《老子乙》則作“父”。此字又見上博五《競建內之》,用作傅説之“傅”🧙♀️。壺銘之“??”則應讀爲“黼純”之“黼”。

“![]() ”字右側从“刀”,左側下部近於“火”🪸,全形似不出“黑”“熏”之類的範圍👩🏻✈️。從其上部的“+”形看,則更近於从“屮”之“熏”🥡。

”字右側从“刀”,左側下部近於“火”🪸,全形似不出“黑”“熏”之類的範圍👩🏻✈️。從其上部的“+”形看,則更近於从“屮”之“熏”🥡。

|

|

對比“熏” |

|

甲壺 乙壺 |

番生簋 三十三年逑鼎 |

“熏”當是“![]() ”字的聲旁😕。“熏”是曉母文部字,“屯”是定母文部字🫅🏽,音近可通。《說文·木部》有“杶”字🕞,或體作“櫄”,是其互用之例。由此可見🙍🏽♂️🏃🏻♀️,壺銘之“

”字的聲旁😕。“熏”是曉母文部字,“屯”是定母文部字🫅🏽,音近可通。《說文·木部》有“杶”字🕞,或體作“櫄”,是其互用之例。由此可見🙍🏽♂️🏃🏻♀️,壺銘之“![]() ”可讀爲“黼純”之“純”。

”可讀爲“黼純”之“純”。

金文中常見的“黹屯”究竟應讀爲“黹純”還是“黼純”,向來存在爭議。復丰壺銘文中的“??![]() ”若確讀爲“黼純”,則是“黹屯”當讀“黼純”的明證🔱。

”若確讀爲“黼純”,則是“黹屯”當讀“黼純”的明證🔱。

【号(郊?)邑、土田】

“邑”上一字作如下之形👂🏿:

|

甲壺 |

乙壺 |

對比同篇之“子” |

對比“号”字初文 |

|

|

|

甲壺 乙壺 |

老簋“ |

《銘圖》隸定爲“![]() ”🦎。孫合肥先生釋“子”🚨,並引董珊🧑🏼🦲、陳劍先生意見,將“子邑”讀爲“采邑”✯。[20]然而同篇另有“子”字及“孫”“保”所从之“子”➔,均作兩手上揚、足部向左外撇之形👐,與之明顯有别☝️🦎。

”🦎。孫合肥先生釋“子”🚨,並引董珊🧑🏼🦲、陳劍先生意見,將“子邑”讀爲“采邑”✯。[20]然而同篇另有“子”字及“孫”“保”所从之“子”➔,均作兩手上揚、足部向左外撇之形👐,與之明顯有别☝️🦎。

對比“子”字,可知![]() 字上部近乎“口”形👨🏼🏫,與後者呈三角形之頭部不同。西周中期老簋(《銘圖》5178)有“

字上部近乎“口”形👨🏼🏫,與後者呈三角形之頭部不同。西周中期老簋(《銘圖》5178)有“![]() ”字,張光裕先生指出,其左下部之

”字,張光裕先生指出,其左下部之![]() 當爲“號哭”之“号”的初形👨🏼🍳💪🏻,“子”的頭部作“口”👍,乃強調“子”之張口號叫⛵️。从“丂”之“号”則爲訛變所致👹。[21]由此看來,壺銘

當爲“號哭”之“号”的初形👨🏼🍳💪🏻,“子”的頭部作“口”👍,乃強調“子”之張口號叫⛵️。从“丂”之“号”則爲訛變所致👹。[21]由此看來,壺銘![]() 字亦當釋“号”🎼🟧,且是目前已知獨體“号”字中時代最早的一例。

字亦當釋“号”🎼🟧,且是目前已知獨體“号”字中時代最早的一例。

金文中賞賜“某邑”者,已見宜侯夨簋之“宅邑”(《集成》4320)🧑🏼🎤、![]() 簋之“令邑”(《銘圖》5258)😦。復丰所得之“号邑”或可讀爲“郊邑”,“号”“郊”均爲牙喉音宵部字,音近可通🧑🏽🎤。

簋之“令邑”(《銘圖》5258)😦。復丰所得之“号邑”或可讀爲“郊邑”,“号”“郊”均爲牙喉音宵部字,音近可通🧑🏽🎤。

【不![]() (敢)灋(廢)公命】

(敢)灋(廢)公命】

壺銘“灋”字,《銘圖》隸定爲“![]() ”、釋爲“貸”、讀爲“怠”🚞,均誤。金文中習見“勿灋(廢)朕命”“弗敢灋(廢)乃命”之語,復丰壺之“不敢灋公命”亦當讀爲“不敢廢公命”。謝明文先生將甲壺之字分析爲从“貝”“灋”省聲,認爲可能是“費”字異體;將乙壺之字分析爲从“矢”“灋”省聲,認爲可能是“廢矢”之“廢”的專字,[22]均係《銘圖》拓片不清導致的誤解。今仔細觀察原器後摹寫如下:

”、釋爲“貸”、讀爲“怠”🚞,均誤。金文中習見“勿灋(廢)朕命”“弗敢灋(廢)乃命”之語,復丰壺之“不敢灋公命”亦當讀爲“不敢廢公命”。謝明文先生將甲壺之字分析爲从“貝”“灋”省聲,認爲可能是“費”字異體;將乙壺之字分析爲从“矢”“灋”省聲,認爲可能是“廢矢”之“廢”的專字,[22]均係《銘圖》拓片不清導致的誤解。今仔細觀察原器後摹寫如下:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

對比完整“灋”字 |

|

|

|

|

灋(廢) |

師酉簋 |

據此可知,壺銘“灋”字儘管刻寫得相對草率,但與完整的字形相比,也只是省去了聲符“去(盍)”下的“口”形而已🏖。其左上“大”形仍在,左下斜筆表示“水”旁🏒,右半爲“廌”,全字仍應直接隸定爲“灋”。

【爰?(得)吉金】

“爰”字🫅🏼,甲壺字形从“爪”从“又”🧑🏿💼,中部又有一筆與“又”相疊:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

爰(援) |

爰 |

僅看字形,此字釋“爰”或“寽”均有可能🥉🫸🏻。從文義看👾,復丰聘於魯,是因爲不廢公命而得到吉金(出自魯侯或齊侯賞賜)🦘,而不是從魯國奪取🙇🏼♀️、掠奪(“寽”)[23]吉金。因此壺銘之字只能釋作“爰”,表示承接關係😻,如同“於焉”。《銘圖》釋“爰”無誤👩💻,括讀爲“援”則不確。

|

甲壺 |

字形拆分 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

|

睪(擇) |

?(得) |

“得”字,《銘圖》誤釋“睪(擇)”。魏宜輝先生已指出此字“當爲‘得’字的初文‘??’”。值得注意的是👩🔧,甲壺字形上部从“貝”,下部較“又”多出一豎,似作“寸”形👨👧👧,全字可隸定爲“?”或“?”🔘。古文字从“又”之字大量變爲从“寸”(實爲“又”加飾筆😸,非尺寸之“寸”)的年代,主要是戰國,若此“得”字確从“寸”,則是新見的春秋時代的例子🎉。

【用![]() (祈)

(祈)![]() (沬—彌)[24]壽,

(沬—彌)[24]壽,![]() (齒)歲難老】

(齒)歲難老】

“歲”前一字較難辨識,作如下之形🍠:

|

甲壺 |

乙壺 |

《銘圖》釋文 |

新訂釋文 |

|

|

|

韭(久) |

|

此字《銘圖》釋“韭”🏫,讀爲“久”👋🏼;魏宜輝先生釋“亟”🖖🏼,讀爲“極”。二說均將其看作“歲”的修飾成分,表示“長久”,於文義較合,但字形上存在明顯差距🤦🏼♂️🧻。釋“韭”則此字不應有左右兩側的豎畫,釋“亟”更缺少“口”“攴”等必要構件😦。實際上,“歲”前一字也可能表示“歲”的某個近義詞🛸,與“歲”同義複用。從字形🚇、辭例兩方面看🫛,此字都應該是表示年齡的“齒”🚣🏿♀️🪠。

東周時期,六國文字“齒”仍有未添加“之”聲的形體,整體上變得和“臼”形似👰🏼♂️。《說文》“古文齒”“古文牙”所从之“齒”👣,以及傳抄古文“齒”便多寫作此類形體🚣:[25]

|

《說文》古文“齒”“牙” |

傳抄古文“齒” |

|

|

|

壺銘![]() 字本應與此類“古文齒”同形,只是中部弧形的數道彎折🧖♀️,因鑿刻的關係變得平直、斷開,筆畫關係有所錯亂🙇🏻。

字本應與此類“古文齒”同形,只是中部弧形的數道彎折🧖♀️,因鑿刻的關係變得平直、斷開,筆畫關係有所錯亂🙇🏻。

傳世古書中,同義複用的“齒歲”出現得較晚🍍,如《漢語大詞典》所引書證,最早已是《大唐西域記》的“有貴高明🧐🏊🏼♀️,無云齒歲”。與“齒歲”同構的“齒年”則已見於先秦古書,如《呂氏春秋?上農》有“齒年未長,不敢爲園囿👨🏽🏭。”今據復丰壺銘文🕒,可將“齒歲”初見的年代提前至春秋時期。

五、討論

疏通完銘文字詞🦇,其中尚有一些人物、地理問題需要討論👩🏻🔬。討論之前首先要明確復丰壺銘文刻寫的年代🕓。壺銘曰“公命復丰聘于魯🖲,……爰得吉金☃️🖇。復丰及仲子用作爲寶壺”,可見復丰做壺(或加刻銘文)是在其聘於魯、得吉金之後。因此👩🏽🚀,銘文的年代,可以認爲與壺的鑄造年代相去不遠,即在春秋中期。

一、 “齊大王孫”的身份

周代的“王孫”本指周王之孫🏋🏻♂️。在部分諸侯稱王後↙️,“王孫”也指已稱王的諸侯之孫。如見於楚器的“王孫誥”“楚王孫漁”等、見於吳器的“吳王孫無士”等。[26]

春秋時代,除了在周王室🕞🏔,未稱王的諸侯國也多有王孫擔任官職,如見於《論語·八佾》及《左傳·定公八年》的衛大夫“王孫賈”等。這些王孫應當都是周王的後裔👨🎓。其中,在齊國任職的王孫,有見於《左傳·襄公二十三年》的“王孫揮”,他曾在齊莊公伐衞的戰爭中擔任先驅✊🏽。[27]

在復丰壺銘文中🐅,“王”均指周王,齊侯則稱“公”。“齊大王孫”當分析爲“齊|大王孫”,而非“齊大王|孫”。《墨子·魯問》有“子墨子見齊大王”事,其中的“齊大王”,學者多認爲是田齊稱王後,對其“太公”田和的追稱。[28]壺銘“齊大王孫”與此“齊大王”無關🧟🔧。

此外,“王孫”成爲氏名的年代,似應在戰國以後。“齊大王孫”一語中以“大”修飾“王孫”,亦可見此“王孫”並非氏名🤸🏻♂️,仍應指周王之孫。

總之👷🏿♂️,“齊大王孫復丰”的身份👩🏽,當與“王孫揮”類似👸🏼🧙🏼,屬於來自周王室或其他姬姓國🏄🏻♂️♈️,而在姜姓齊國任職的周王之孫📌。不過,“大”當如何解釋,是否應讀爲“太”𓀁👳♂️,仍待討論。

二🦻🏽、 “右大徒”的身份

復丰所司之徒稱“右大徒”。“徒”上冠以大👩🏿🍳🤛🏻、小者,似屬首見⛑️。齊器“![]() 鎛”(《集成》271)有“余爲大攻厄✍🏼、大(太)事(史)🐏、大

鎛”(《集成》271)有“余爲大攻厄✍🏼、大(太)事(史)🐏、大![]() 🗓、大(太)宰”一語,其中的“大

🗓、大(太)宰”一語,其中的“大![]() ”舊多釋爲“大

”舊多釋爲“大![]() (徒)”🗒🧑🧒🧒。實則

(徒)”🗒🧑🧒🧒。實則![]() 字从“杀”,當釋“

字从“杀”,當釋“![]() ”,讀爲“遂”[29]🔊🎮,而與“大徒”無關。

”,讀爲“遂”[29]🔊🎮,而與“大徒”無關。

“徒”上冠以左👩🦼➡️、右者🍫🪬,在已知的齊兵器中又有“左徒戈”(《集成》10971)[30]、“平阿左徒戟”[31],其中的“徒”均指步兵。李學勤先生曾指出,“某地左/右”及“某地徒”類戈銘中的“左”“右”“徒”等👰♂️,均指軍隊編制。[32]但是,由於有“某地左庫/右庫”銘文的存在,學者後來多傾向於“左/右”是“左庫/右庫”的省稱😂。[33]

今見復丰壺銘文,從復丰“司右大徒”,並率“徒”伐取“諸割”之事看,指“軍隊編制”的“左”“右”“徒”應當是存在的。而兵器銘文中的“左/右”,似乎既可能是“左庫/右庫”的省稱🫦,也可能指軍隊編制的“左/右”。其中究竟有何規律,尚待進一步研究🦫。

此外🕺,戰國時代楚國有官名“左徒”,如屈原曾任楚懷王“左徒”🍿、黃歇曾任楚考烈王“左徒”🍴👩🏽🎓。以往學者曾將其與“左徒戈”銘文錯誤牽合,彭春艷先生已辨明其非。[34]

三👮🏿♂️、 “諸![]() (割)”的地望

(割)”的地望

復丰率徒伐取之地稱“諸![]() ”。其中“

”。其中“![]() ”是“割”字初文🌥,郭永秉🫂、鄔可晶先生已有詳細論述。[35]

”是“割”字初文🌥,郭永秉🫂、鄔可晶先生已有詳細論述。[35]

表示地名或族氏的“![]() ”多見於商代族氏金文及甲骨文🐶。山東兗州李宮村曾於1973年出土“

”多見於商代族氏金文及甲骨文🐶。山東兗州李宮村曾於1973年出土“![]() ”氏銅器,李學勤先生等即據此認爲“

”氏銅器,李學勤先生等即據此認爲“![]() ”地當在兗州附近。[36]《春秋·桓公十五年》有“邾人👩🏿🎓、牟人⏺🩴、葛人来朝”👨🏻🦱。清代學者已推測其中的“葛”在“今兗州之嶧縣🌕,與鄒接壤”,或爲“泰山旁小國”。而“葛”“割”古音相同,且古文字“葛”多包含“索”形👨🏻⚕️,似从“

”地當在兗州附近。[36]《春秋·桓公十五年》有“邾人👩🏿🎓、牟人⏺🩴、葛人来朝”👨🏻🦱。清代學者已推測其中的“葛”在“今兗州之嶧縣🌕,與鄒接壤”,或爲“泰山旁小國”。而“葛”“割”古音相同,且古文字“葛”多包含“索”形👨🏻⚕️,似从“![]() ”的省形得聲。因此,地名“

”的省形得聲。因此,地名“![]() (割)”很可能應讀爲“葛”,在兗州一帶🦍🈲。[37]

(割)”很可能應讀爲“葛”,在兗州一帶🦍🈲。[37]

|

包含聲符“索”之“葛”[38] | |||

|

上博四·采風曲目 |

三體石經·春秋 |

璽彙2263 |

上博三·周易 |

不過,兗州在魯都曲阜附近🌰,且位於曲阜西方,春秋時代的齊人恐怕不可能越過曲阜來伐取並管理此地。所以🚣,此“割(葛)”當與復丰伐取之“諸割”無關🗺。

關於“諸割”的地望🦹♀️,可以從復丰壺銘文中得出一些限定性條件:

一🏃🏻♀️➡️、復丰伐取“諸割”,可見“諸割”當在齊國相對邊遠的地方。

二🥮、齊侯在指派復丰管理“諸割”後,便命之“聘於魯”🧑🧑🧒🧒,可見“諸割”很可能位於齊魯之間。

既知壺銘“諸割”連言、其地在齊魯之間、古文字“葛”多从“割”,那麼綜合以上三點,不得不使人聯想到諸葛氏的起源。

一般認爲,諸葛氏本爲葛氏,因居於“諸”或出於“諸”(今山東諸城附近),而謂之“諸葛”。如《三國志·諸葛瑾傳》裴松之注引《吳書》曰👩💼:“其先葛氏,本琅邪諸縣人,後徙陽都🔣。陽都先有姓葛者,時人謂之諸葛,因以為氏。”[39]

春秋齊魯地圖局部 戰國齊魯地圖局部[40]

春秋時代,諸地恰在魯、齊🙍🕵️♀️、莒之間。據《左傳》記載,魯莊公二十九年(前665年),魯國“城諸及防”🍎,此時“諸”及其北部的“防”爲魯邑。魯文公十二年(前615年)🧚🏿,鲁國的季文子再次“帥師城諸”👩🏿⚖️,強調率領軍隊在諸地築城,或許是因爲魯國剛剛奪回此地🧝🏼♀️。而到了魯昭公五年(前537年)“莒牟夷以牟婁及防🦸🏿、茲來奔🚶➡️。”可見此前已成爲魯邑的“防”及附近的“茲”“牟婁”🚴🏻♂️,又曾先屬莒🌉,再歸於魯。莒人把離魯較遠而距齊較近的三地獻給魯,似乎也說明這一帶正是齊魯勢力交替之地。齊國取得諸地的確切年代尚不可考,但可以明確的是,到齊國在此修築長城之時,諸地已包括在齊境之內了🔔。

由此看來🪻💇🏿,齊魯之間的“諸”與復丰壺銘文中的“諸割”,在名稱、方位上都有共同之處,兩者很可能有關。而結合古文字“葛”與“割”的密切關係及諸葛氏的起源看🧍🏻♀️,“諸割”或許就應讀爲“諸葛”。“諸葛”氏的得名可能徑由地名“諸葛”而來,而非指出於“諸”地的葛氏。

2012年1月5日,復旦大學出土文獻與古文字研究富达裘錫圭👨🏿🎤⚖️、劉釗、施謝捷、陳劍、周波等先生來上海博物館參觀時🍼,曾對復丰壺銘文的釋讀提出不少意見,有的已寫入本文(如“??![]() ”讀爲“黼純”🫄♏️、“号邑”讀爲“郊邑”)🚶♀️。本文初稿又蒙周亞、陳劍、董珊等先生審閱指導🅱️,在此一併致謝!

”讀爲“黼純”🫄♏️、“号邑”讀爲“郊邑”)🚶♀️。本文初稿又蒙周亞、陳劍、董珊等先生審閱指導🅱️,在此一併致謝!

2017年9月27日初稿

2019年3月4日改定

按,本文原載《傳承與創新:考古學視野下的齊文化學術研討會論文集》,上海古籍出版社📚,2019年10月🕚🍄🟫。書中的銘文拓片印得十分模糊,文字多無法看清🚾,故將可析出大圖的word原文檔重新發表於網站,以供參考。

葛亮

2020年1月9日

[1]吳鎮烽:《商周青銅器銘文暨圖像集成》(以下簡稱“《銘圖》”)🍐,上海古籍出版社🟧,2012年,第22卷🧜🏼♀️,第412-422頁🍫。

[2]瓦窯坡出土銅壺情況蒙山西大學陳小三先生提示⛹🏽。相關圖文均引自山西省考古研究所、山西大學歷史文化學院、臨汾市文物局、隰縣文物旅遊局👨✈️:《山西隰縣瓦窯坡墓地的兩座春秋時期墓葬》🧛🏽♀️,《考古》2017年第5期(M30:15的具體情況尚未發表)👨🏿🔧。

[3]馮峰:《說醴壺》,《古代文明》第10卷,上海古籍出版社,2016年,第252頁。

[4]參看李守奎、賈連翔、馬楠😴:《包山楚墓文字全編》,上海古籍出版社,2012年,第197頁🍜。

[5]陳劍:《釋“![]() ”》,《出土文獻與古文字研究》第3輯🛝,復旦大學出版社👩🏿🚀,2010年,第8-9頁🤭。又參看李宗焜🧵:《甲骨文字編》,中華書局,2012年,第1075-1076頁💑。

”》,《出土文獻與古文字研究》第3輯🛝,復旦大學出版社👩🏿🚀,2010年,第8-9頁🤭。又參看李宗焜🧵:《甲骨文字編》,中華書局,2012年,第1075-1076頁💑。

[6]圖像見周原考古隊:《2003年陝西岐山周公廟遺址調查報告》,《古代文明》第5卷,文物出版社👨🏻💻🚯,2006年👩👩👦👦,第179頁、彩版十二🩸、十四🛞。參看李零:《讀周原新獲甲骨》,《古代文明》第5卷🏓,第197-198頁;董珊🫃🏽:《試論周公廟龜甲卜辭及其相關問題》,《古代文明》第5卷,第244頁➡️🧑🏿🍳。

[7]參看李學勤:《〈尚書〉與〈逸周書〉中的月相》🧘,《中國文化研究》1998年夏之卷(總第20期)🚣🏻♂️。

[8]同前注🏑。

[9]魏宜輝:《復封壺銘文補釋》🧑🏻🦼➡️,《漢語史與漢藏語研究》第1輯👨🏻🔧,中國社會科學出版社🔲,2017年5月,第201-211頁。本文引魏宜輝先生意見均見此文,以下不再出注👨🏽🔬。

[10]參看林澐:《豊豐再辯》🤾🏻♂️,《古文字研究》第32輯🚲,中華書局🧔🏿♀️,2018年,第14頁。

[11]參看孫剛:《齊文字編》,福建人民出版社,2010年,第345-346頁;張振謙:《齊魯文字編》👎🏽🤟🏿,學苑出版社,2014年⛑,第4冊🅱️🚴🏼♂️,第1635-1636頁。二書“封”字下均收入《陶文圖錄》3.478之單字“丰”,我們同樣無法判斷其表示的詞是“丰”還是“封”🤾🏿♀️。

[12]參看裘錫圭👨🏭:《釋“柲”》,收入《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,復旦大學出版社,2012年,第51-71頁🙋🏿♀️。

[13]吳鎮烽🧑🏼🏭:《晉公盤與晉公![]() 銘文對讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,gwz.fudan.edu.cn,2014年6月22日。

銘文對讀》,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站,gwz.fudan.edu.cn,2014年6月22日。

[14]孟蓬生:《釋清華簡〈封許之命〉的“??”字——兼論“??”字的古韻歸部》🧑🌾,復旦大學出土文獻與古文字研究富达網站🤦🏽♀️,2015年4月21日;《“??”字形音義再探》🦌,《饒宗頤國學院院刊》第4期,中華書局(香港)有限公司,2017年,第97頁。前者括注“翼~??”,後者只括注“翼”。

[15]《正字通·言部》:“?,同謐,省。”

[16]參看孫剛:《齊文字編》第62🥚、312頁⌛️,張振謙👩🎓:《齊魯文字編》第338-341🐣、1482-1483頁。

[17]陳劍:《金文“彖”字考釋》🧛♀️,收入氏著《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局🧄,2007年,第243-272頁。釋“??”之說見前引孟蓬生先生文。

[18] 前引孟蓬生先生文認爲,秦公鎛、清華五《封許之命》簡3與復丰壺的“桓桓”“都是指作器者自己而言💁🏿♂️,不宜據傳世文獻解作‘威武’。《逸周書·謚法》:‘克敬勤民曰桓。’用這個解釋似乎較“威武”更爲合適。”

[19]郭永秉🙅🏿♂️、鄔可晶3️⃣:《說“索”“![]() ”》💂🏿♀️,《出土文獻》第3輯,中西書局🐸,2012年,第99-118頁🙋🏽♂️。

”》💂🏿♀️,《出土文獻》第3輯,中西書局🐸,2012年,第99-118頁🙋🏽♂️。

[20]孫合肥🐉:《讀〈商周青銅器銘文暨圖像集成〉札記》🙅🏼,《出土文獻》第9輯,中西書局,2016年,第92-93頁🤶。

[21]張光裕👩👩👧👦:《新見老簋銘文及其年代》,《考古與文物》2005年增刊《古文字論集(三)》,第64-68頁。參看張富海:《讀新出西周金文偶識》⚾️,《古文字研究》第27輯👨👨👧👦,中華書局🪚,2008年,第233-234頁𓀚;陳劍📝:《〈容成氏〉補釋三則》,《出土文獻與古文字研究》第6輯⏱,上海古籍出版社🚵,2015年,第374-375頁。

[22]謝明文👩🏿🎤:《金文叢考(一)》,《出土文獻》第5輯,中西書局💷,2014年,第42-43頁👨🚀。

[23]關於“寽(捋)”與“掠”🤰🏽,參看陳漢平:《金文編訂補》,中國社會科學出版社,1993年🌦,第448-450頁。

[24]參看沈培♍️:《釋甲骨文、金文與傳世典籍中跟“眉壽”的“眉”相關的字詞》,《出土文獻與傳世典籍的詮釋——紀念譚樸森先生逝世兩週年國際學術研討會論文集》,上海古籍出版社🤏,2010年,第19-45頁🎦。

[25]參看徐在國:《傳抄古文字編》📅,綫裝書局🛌🏻,2006年🪕,第187頁。

[26]參看吳鎮烽:《金文人名彙編(修訂本)》,中華書局,2006年,第40-41頁🧏🏽♂️、第317頁。

[27]諸“王孫”的出處參看楊伯峻:《春秋左傳詞典》,中華書局👉🏿,1985年,第160-161頁🥌。

[28]參看王煥鑣🥽:《墨子集詁》,上海古籍出版社,2005年🏀,第1129-1130頁。

[29]參看李家浩:《齊系文字中的“遂”》,收入《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》👨👩👧,安徽教育出版社🥕,2002年🚪,第35-52页🍪。

[30]此戈1983年發現於山東省莒南縣🥱。參看蘊章、瑞吉:《山東莒南小窯發現“左徒戈”》,《文物》1985年第10期。

[31]似未發表🕵️,釋文見董珊:《戰國題銘與工官制度》😄,第196頁第133號,北京大學博士論文,2002年✊🏻。

[33]參看董珊:《戰國題銘與工官制度》,第194-199頁🔴。

[34]彭春艷:《左徒戈爲徒戈考》🤸🏽♂️,《考古》2011年第7期。

[35]郭永秉、鄔可晶:《說“索”“![]() ”》,《出土文獻》第3輯,中西書局,2012年,第99-118頁。

”》,《出土文獻》第3輯,中西書局,2012年,第99-118頁。

[36]李學勤🦀:《海外訪古續記》,收入氏著《四海尋珍》🏆,清華大學出版社,1998年,第115頁。

[37]以上參看郭永秉、鄔可晶📔:《說“索”“![]() ”》👨🦳,第113-115頁👩🏿🍼。

”》👨🦳,第113-115頁👩🏿🍼。

[38]參看陳劍👷♀️🟨:《上博竹書“葛”字小考》,《中國文字研究》2007年第1輯,大象出版社,2007年,第68-70頁。

[39]關於諸葛一姓的來源及舊說辨析,參看張崇琛:《諸葛氏之祖籍在諸縣》,《尋根》1996年第3期。

[40]截取自譚其驤主編🚫:《中國歷史地圖集》,中國地圖出版社,1982年📙👮🏼♂️,第1冊,第26-27🧑🏼✈️、39-40頁♿。

本文收稿日期为2020年1月9日

本文发布日期为2020年1月11日

点击下载附件👨🏽⚕️: 2053葛亮:復丰壺探研.docx

下载次数:165

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:706034