林清源**

摘 要

許多傳抄古文構形,乍看似乎難以理解⚡️,惟經細心考察,不難發現它們大多有理可循,有些是宋人在編纂古文字書時🕋,將通假字🧏🏽♀️、近義字誤釋為本字,有些則是古文在傳抄過程中,發生變形、訛誤、錯置等狀況🌛,釐清這些表面亂象,當有助於正確認識傳抄古文的原貌及其學術價值。

關鍵詞:傳抄古文、《汗簡》、《古文四聲韻》、《集篆古文韻海》

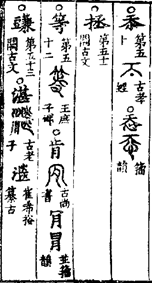

徐在國編《傳抄古文字編》一書,係當代最具代表性的傳抄古文集大成工具書🏃♂️,為進一步研究傳抄古文帶來許多便利。[1]緣此之故🚥👟,本論文擬以《傳抄古文字編》“一”、“上”、“示”部為範圍💆♀️,從中選取“一”、“元”👨🏿⚖️、“天”🪼、“上”、“帝”、“禮”、“禧”、“祿”、“祥”、“祉”👉🏻、“福”🐝、“祐”、“祗”、“禔”14字,合計27組傳抄古文字形,深入考察這些古文構形演變相關問題。

為便利讀者核對《傳抄古文字編》原書,每個古文前面均詳列該書字形資料出處🍻。以第1節第1個字形為例,“0001.3.3”指《傳抄古文字編》第1頁👨🏻🌾、第3行、第3個字形,“《四》5.7《老》”表示《古文四聲韻》第5卷、第7頁轉引的《古老子》。[2]另為方便敘述,有時會以“△”符表示討論中的字形組👴🏻。

(一)0001.3.3《四》5.7《老》![]()

出土古文“一”字,有時會增添“戈”旁👩🏿🏭👨🏻🦽➡️,作![]() (《集成》9733〈庚壺〉)💭、

(《集成》9733〈庚壺〉)💭、![]() (《郭店?緇》17)、

(《郭店?緇》17)、![]() (《郭店?窮》14)、

(《郭店?窮》14)、![]() (《上博三?彭》7)等形。[3]傳抄古文从“戈”的“一”字🙍🏽,始見於《古文四聲韻》5.7轉錄《古老子》

(《上博三?彭》7)等形。[3]傳抄古文从“戈”的“一”字🙍🏽,始見於《古文四聲韻》5.7轉錄《古老子》![]() 字😸。在此之前,《說文》🆔、《三體石經》、《汗簡》所見古文均从“弋”,不从“戈”。[4]據此可以推知,《古文四聲韻》所收字形,並不侷限於《汗簡》一書,且其溢出《汗簡》之外的構形🥫,有些確實能與出土古文相合,證明它們來源有據,並非後人憑空杜撰🪽。

字😸。在此之前,《說文》🆔、《三體石經》、《汗簡》所見古文均从“弋”,不从“戈”。[4]據此可以推知,《古文四聲韻》所收字形,並不侷限於《汗簡》一書,且其溢出《汗簡》之外的構形🥫,有些確實能與出土古文相合,證明它們來源有據,並非後人憑空杜撰🪽。

(二)0001.4.1《四》5.7《汗》![]()

0001.5.2《海》5.10![]()

黃錫全曾指出,夏竦《古文四聲韻》係以郭忠恕《汗簡》為基礎🧖♂️,擴大收字範圍而成,該書內容與《汗簡》同者多抄錄自《汗簡》。[5]據此推論,《古文四聲韻》註明採錄自《汗簡》的字形,按理來說,《汗簡》該字條也應收錄此一字形,但比對這兩本字書同一字條所收字形🎦,發現實際情況並非全然如此📌,且其成因不一而足。

以“一”字為例,無論是出土古文,或是傳抄古文,獨體“一”字皆作一道平直長橫畫之形,唯有傳抄古文△字,《古文四聲韻》5.7作![]() 👨🦼、《集篆古文韻海》5.10作

👨🦼、《集篆古文韻海》5.10作![]() 👩🏿🎨,呈現由左上向右下書寫的“ㄟ”形斜曲畫👨🏻⚕️,構形較為特殊🧝🏽🧑🏻🦯。《古文四聲韻》5.7註明

👩🏿🎨,呈現由左上向右下書寫的“ㄟ”形斜曲畫👨🏻⚕️,構形較為特殊🧝🏽🧑🏻🦯。《古文四聲韻》5.7註明![]() 轉錄自《汗簡》👎,然而《汗簡》“一”字收

轉錄自《汗簡》👎,然而《汗簡》“一”字收![]() (0001.2.2〈汗目〉)、

(0001.2.2〈汗目〉)、![]() (0001.2.3《汗》1.3《尚》)二形,未收

(0001.2.3《汗》1.3《尚》)二形,未收![]() 形。這組例證頗具啟發性🚁,可促使我們反思《汗簡》、《古文四聲韻》二書的傳承關係。

形。這組例證頗具啟發性🚁,可促使我們反思《汗簡》、《古文四聲韻》二書的傳承關係。

傳抄古文“二”🚙、“三”、“四”這三個字⭐️,均可由“一”形部件積畫而成,構形理念相通,當可互為佐證🌄。茲以《汗簡》、《古文四聲韻》🦑👌🏿、《集篆古文韻海》三書為範圍,扣除假“參”為“三”🫀💃🏽,以及非積畫形的“四”字之後,將其餘“二”🚣🏻♂️、“三”🤷🏽♀️、“四”字的古文彙整表列如下🤸♂️:

表1

|

例字 |

《汗簡》 |

《古文四聲韻》 |

《集篆古文韻海》 |

|

一 |

|

|

|

|

二 |

|

|

|

|

三 |

|

|

|

|

四 |

|

|

|

出土古文“三”字及其異體“弎”字左下所从“三”旁,兩周金文偶見作三道由左下向右上書寫的平行斜畫🤾🏼♀️📝、[6]秦系簡牘偶見作三道由左上向右下書寫的平行斜畫,[7]除此之外,其餘基本上皆作三道由左向右書寫的平行橫畫。反觀傳抄古文“三”字![]() 、

、![]() 🪷、

🪷、![]() 、

、![]() 等形🚶♂️➡️,其筆畫都是由右上向左下書寫,依形應隸定作“彡”👨👨👧👦,構形特徵迥異於“三”字🦗🧔🏽,二者應非一字之異體。傳抄古文“三”字的“彡”形寫法👨🏼🏭,始見於《汗簡》1.3所錄奇字🏩🧙🏽♂️,郭忠恕注云🚵🏿:“彡,思廉切。奇字亦為三。”古音“彡”在山紐侵部,“三”在心紐侵部👇,彼此聲近韻同👨🚀,當可互作通假🥑。[8]奇字以“彡”為“三”,當屬音近通假關係👩🏻🔧。

等形🚶♂️➡️,其筆畫都是由右上向左下書寫,依形應隸定作“彡”👨👨👧👦,構形特徵迥異於“三”字🦗🧔🏽,二者應非一字之異體。傳抄古文“三”字的“彡”形寫法👨🏼🏭,始見於《汗簡》1.3所錄奇字🏩🧙🏽♂️,郭忠恕注云🚵🏿:“彡,思廉切。奇字亦為三。”古音“彡”在山紐侵部,“三”在心紐侵部👇,彼此聲近韻同👨🚀,當可互作通假🥑。[8]奇字以“彡”為“三”,當屬音近通假關係👩🏻🔧。

“二”字、“四”字及“貳”字所从“二”旁,無論在出土古文中,或在《汗簡》💇🏼♂️、《古文四聲韻》所收傳抄古文中,皆作數道由左向右水平書寫的平行長橫畫,直到成書年代較晚的《集篆古文韻海》,才開始出現寫作平行斜曲畫![]() 、

、![]() 之例,這種新構形前無所承🏺,疑為杜從古援用《汗簡》奇字以“彡”為“三”之例👪👎🏽,自行類推改篆而成✴️💒。

之例,這種新構形前無所承🏺,疑為杜從古援用《汗簡》奇字以“彡”為“三”之例👪👎🏽,自行類推改篆而成✴️💒。

“一”字的構形理據🤖,當與積畫形的“二”👦🏻、“三”、“四”字相通🈴,後三者都不是由“ㄟ”形斜曲畫組成,所以“一”字也不太可能寫作“ㄟ”形。△字的![]() 🪩、

🪩、![]() 形寫法♤,疑非“一”字,而是“乙”字。“乙”字,出土古文作

形寫法♤,疑非“一”字,而是“乙”字。“乙”字,出土古文作![]() (《合集》28195)、

(《合集》28195)、![]() (《集成》1834〈耳

(《集成》1834〈耳![]() 父乙鼎〉)、

父乙鼎〉)、![]() (《侯馬盟書》194𓀁:12)等形🧸,傳抄古文作

(《侯馬盟書》194𓀁:12)等形🧸,傳抄古文作![]() (1464.6.3〈汗目〉)👇🏽、

(1464.6.3〈汗目〉)👇🏽、![]() (1464.6.4《汗》6.79)、

(1464.6.4《汗》6.79)、![]() (1464.7.1〈磚〉)等形,構形特徵與“一”字△形寫法一脈相承,“一”🤽🏼♀️、“乙”二字,古音同屬影紐質部,當可互作通假💂🏼♀️。[9]北齊〈趙桃□

(1464.7.1〈磚〉)等形,構形特徵與“一”字△形寫法一脈相承,“一”🤽🏼♀️、“乙”二字,古音同屬影紐質部,當可互作通假💂🏼♀️。[9]北齊〈趙桃□![]() 造像記〉有“敬造石像ㄟ堪”一語,〔清〕王昶《金石萃編》按語云➛:“一堪作ㄟ堪🧛🏻♀️💼,與他碑別。”此處“ㄟ”疑即“乙”字🍨,“乙堪”應讀作“一龕”。[10]此例反映借“乙”為“一”的現象,至遲可上溯至南北朝時期。至於當代公文書和商業文書習慣以“乙”代“一”的現象,係因“一”字筆畫簡單,容易遭人竄改🟧,基於防偽考量✮,遂改用構形較為特殊的“乙”字代替,具體情況與古代漢語借“乙”為“一”現象有別。

造像記〉有“敬造石像ㄟ堪”一語,〔清〕王昶《金石萃編》按語云➛:“一堪作ㄟ堪🧛🏻♀️💼,與他碑別。”此處“ㄟ”疑即“乙”字🍨,“乙堪”應讀作“一龕”。[10]此例反映借“乙”為“一”的現象,至遲可上溯至南北朝時期。至於當代公文書和商業文書習慣以“乙”代“一”的現象,係因“一”字筆畫簡單,容易遭人竄改🟧,基於防偽考量✮,遂改用構形較為特殊的“乙”字代替,具體情況與古代漢語借“乙”為“一”現象有別。

二、釋“元”

(一)0001.6.4《四》1.35〈雲〉![]()

0002.2.3《海》1.17![]()

“元”字古文△形寫法,於正立人形腋下還有一組“八”形短斜畫,整體構形神似“亦”字🧔♂️,尤其《集篆古文韻海》1.17![]() 形🧑🌾👮🏻♂️,幾乎已與“亦”字

形🧑🌾👮🏻♂️,幾乎已與“亦”字![]() (1026.7.4《石》23下)混同無別👨👧👧。《古文四聲韻》所收古文主要承襲自《汗簡》,但《古文四聲韻》“元”字△形寫法卻未見於《汗簡》👏🏽,具體來源待考。

(1026.7.4《石》23下)混同無別👨👧👧。《古文四聲韻》所收古文主要承襲自《汗簡》,但《古文四聲韻》“元”字△形寫法卻未見於《汗簡》👏🏽,具體來源待考。

王丹推測△形應來源於吳國金文,如〈攻敔王夫差劍〉“元”字![]() 🦸🏻♀️🧢、

🦸🏻♀️🧢、![]() 之類形體🦐,認為吳國金文“人作正面形且向上穿出頭頂的橫筆,若兩臂與人體分開即成

之類形體🦐,認為吳國金文“人作正面形且向上穿出頭頂的橫筆,若兩臂與人體分開即成![]() 形”。[11]惟《古文四聲韻》1.35△字所从人形部件作

形”。[11]惟《古文四聲韻》1.35△字所从人形部件作![]() ,應是取象側立人形↗️👳🏿♂️,與

,應是取象側立人形↗️👳🏿♂️,與![]() 、

、![]() 所从正立人形明顯有別💂🏼🤘🏻,難以證明它們是一字異體關係。

所从正立人形明顯有別💂🏼🤘🏻,難以證明它們是一字異體關係。

周翔主張△字應是![]() (0001.6.3《四》1.35〈雲〉)、

(0001.6.3《四》1.35〈雲〉)、![]() (0002.2.4《海》1.17)之形訛,認為這是由兩個“元”旁上下堆疊而成的繁構寫法🧑🏼🍼🧑🎓,兩個“元”旁頂端所从短橫畫若皆訛作豎畫♿,且下面那個“元”旁所从長橫畫若與其下方兩撇相連訛成“∩”形,全字即可訛寫作△形🐃。[12]此說所述△字構形演變歷程太過曲折🧀,且未提出平行例證,殆屬個人臆測之辭,欠缺說服力。

(0002.2.4《海》1.17)之形訛,認為這是由兩個“元”旁上下堆疊而成的繁構寫法🧑🏼🍼🧑🎓,兩個“元”旁頂端所从短橫畫若皆訛作豎畫♿,且下面那個“元”旁所从長橫畫若與其下方兩撇相連訛成“∩”形,全字即可訛寫作△形🐃。[12]此說所述△字構形演變歷程太過曲折🧀,且未提出平行例證,殆屬個人臆測之辭,欠缺說服力。

《古文四聲韻》1.35△字所从![]() 形部件,與該書所錄〈雲臺碑〉“元”字作

形部件,與該書所錄〈雲臺碑〉“元”字作![]() (0002.1.1《四》1.35〈雲〉)基本相合🤏🏻,二者樣取象側立人形🤛,唯有頂端贅筆寫法略有不同,前者作短豎畫,後者作小圓點🦔,而古文字短畫與小圓點往往互作,所以△字所从

(0002.1.1《四》1.35〈雲〉)基本相合🤏🏻,二者樣取象側立人形🤛,唯有頂端贅筆寫法略有不同,前者作短豎畫,後者作小圓點🦔,而古文字短畫與小圓點往往互作,所以△字所从![]() 形部件應可確認為“元”字異寫🅾️。《古文四聲韻》1.35轉錄《古老子》“源”字作

形部件應可確認為“元”字異寫🅾️。《古文四聲韻》1.35轉錄《古老子》“源”字作![]() (1141.5.3),《集篆古文韻海》1.17“源”字作

(1141.5.3),《集篆古文韻海》1.17“源”字作![]() (1141.7.1)🥔,這兩個例子顯然皆為“元”字,在此則是假“元”為“源”,而此二形頂端所从贅筆🕴🏼,《古文四聲韻》作小圓點,《集篆古文韻海》改作短豎畫🧟♀️,正好可以做為△字頂端所从贅筆構形演變之佐證。[13]

(1141.7.1)🥔,這兩個例子顯然皆為“元”字,在此則是假“元”為“源”,而此二形頂端所从贅筆🕴🏼,《古文四聲韻》作小圓點,《集篆古文韻海》改作短豎畫🧟♀️,正好可以做為△字頂端所从贅筆構形演變之佐證。[13]

《集篆古文韻海》1.17“元”字共收錄5個古文,其中於人形腋下增添“八”形短斜畫者,除了上述![]() (0002.2.3)之外,另有一個作

(0002.2.3)之外,另有一個作![]() (0002.3.2)👨🏽🚀,但後者在《集篆古文韻海》的三個不同抄本中構形略有歧異✍🏿,分別寫作如下形體🧳:[14]

(0002.3.2)👨🏽🚀,但後者在《集篆古文韻海》的三個不同抄本中構形略有歧異✍🏿,分別寫作如下形體🧳:[14]

表2

|

〔明〕龔萬鍾本 |

〔清〕項世英本 |

〔清〕《宛委別藏》本 |

|

|

|

|

龔萬鍾本傳抄時間最早,一般而言,較能保存古文原貌。由龔萬鍾本來看💁🏼♂️,此字頂端原作一道長橫畫,用以表示人之頭部🧔🏽♂️,其上又再贅加一個小圓點📘,構形特徵與甲金文“元”字![]() (《合集》27894)⛲️、

(《合集》27894)⛲️、![]() (《集成》5〈天尹鐘〉)等形基本相合🦻🏿,且中豎畫兩側同樣贅加“八”形短斜畫,與△字人形腋下所从贅件無別🦻。據此推論✌🏿,龔萬鍾本

(《集成》5〈天尹鐘〉)等形基本相合🦻🏿,且中豎畫兩側同樣贅加“八”形短斜畫,與△字人形腋下所从贅件無別🦻。據此推論✌🏿,龔萬鍾本![]() 形寫法🍕,應是△字

形寫法🍕,應是△字![]() 🧗🏿、

🧗🏿、![]() 形寫法的變體,只不過左下角表示手形的部件👨🏿💼,疑受右下角表示人體部件的影響,產生自體類化現象⚠️🧙🏽♂️,寫成左右對稱結構,以致側立的“人”形訛寫如正立的“大”形🐓。

形寫法的變體,只不過左下角表示手形的部件👨🏿💼,疑受右下角表示人體部件的影響,產生自體類化現象⚠️🧙🏽♂️,寫成左右對稱結構,以致側立的“人”形訛寫如正立的“大”形🐓。

古文字圓點與短畫經常互作,《訂正六書通?先韻》所錄名印“元”字古文作![]() 🦗,[15]形腋下也有兩個小圓點贅件🫷🏻,構形特徵與“元”字

🦗,[15]形腋下也有兩個小圓點贅件🫷🏻,構形特徵與“元”字![]() 形雷同,二者當可互證。至於《集篆古文韻海》項世英本🏊🏻♂️、《宛委別藏》本此字,所从人形兩臂下垂,已與正立的“大”字無別,再搭配人形腋下的“八”形贅件,整體特徵更加趨同於“亦”字

形雷同,二者當可互證。至於《集篆古文韻海》項世英本🏊🏻♂️、《宛委別藏》本此字,所从人形兩臂下垂,已與正立的“大”字無別,再搭配人形腋下的“八”形贅件,整體特徵更加趨同於“亦”字![]() (1026.7.4《石》23下)、

(1026.7.4《石》23下)、![]() (1027.1.1〈陽〉)等形⚧,極易產生混淆🚶🏻♂️➡️。

(1027.1.1〈陽〉)等形⚧,極易產生混淆🚶🏻♂️➡️。

(二)0002.1.3《四》1.35《汗》![]()

《古文四聲韻》1.35轉錄《汗簡》“元”字![]() 形,惟“元”字此形既未見於出土古文👩⚕️,也未見於成書年代較早的《汗簡》本身🌘,當是夏竦所增補💇🏽,具體來源待考。

形,惟“元”字此形既未見於出土古文👩⚕️,也未見於成書年代較早的《汗簡》本身🌘,當是夏竦所增補💇🏽,具體來源待考。

王丹認為![]() 字與《訂正六書通?先韻》引《汗簡》“元”字

字與《訂正六書通?先韻》引《汗簡》“元”字![]() 構形相近𓀅🧎🏻♂️,而吳國金文〈攻敔王夫差劍〉“元”字或作

構形相近𓀅🧎🏻♂️,而吳國金文〈攻敔王夫差劍〉“元”字或作![]() 🍷、

🍷、![]() 📆,推測“劍銘頂部橫筆變作

📆,推測“劍銘頂部橫筆變作![]() 即成

即成![]() ,再進一步寫訛成

,再進一步寫訛成![]() ”✖️。[16]惟由

”✖️。[16]惟由![]() 字構形特徵來看,實與〈攻敔王夫差劍〉“元”字存在明顯差異🫳🏽,且字書所載古文歷經多次傳抄😣,其形體大多訛變已甚🧹,能否如王丹所述逕予復原,恐難獲得確切證實📀。

字構形特徵來看,實與〈攻敔王夫差劍〉“元”字存在明顯差異🫳🏽,且字書所載古文歷經多次傳抄😣,其形體大多訛變已甚🧹,能否如王丹所述逕予復原,恐難獲得確切證實📀。

《古文四聲韻》1.35![]() 字的構形特徵𓀂,酷似《汗簡》“亢”字

字的構形特徵𓀂,酷似《汗簡》“亢”字![]() (1033.2.1〈汗目〉)🌊、

(1033.2.1〈汗目〉)🌊、![]() (1033.2.2《汗》4.57)等形。古音“亢”在見紐陽部,“元”在疑紐元部🚼,見、疑旁紐,陽🙋♀️、元通轉,二字音近,具備通假條件。《詩?大雅?抑》第9章“言(疑元)”與“行(匣陽)”押韻,《大戴禮記?曾子立事》“言”與“揚(餘陽)”🏕、“行(匣陽)”、“秉(幫陽)”押韻,《大戴禮記?五帝德》“言”與“明(明陽)”🧑🏻🤝🧑🏻、“量(來陽)”、“方(幫陽)”押韻🧑🏽🍳,《楚辭?九章?抽思》“亡(明陽)”與“完(匣元)”押韻,《管子?正》“變(幫元)”與“陽(餘陽)”、“明”押韻,楚國早期都城“丹(端元)陽”即今之“當(端陽)陽”👩🏻⚖️,凡此皆為陽部與元部可以通轉之證。[17]筆者懷疑🧏🏽,

(1033.2.2《汗》4.57)等形。古音“亢”在見紐陽部,“元”在疑紐元部🚼,見、疑旁紐,陽🙋♀️、元通轉,二字音近,具備通假條件。《詩?大雅?抑》第9章“言(疑元)”與“行(匣陽)”押韻,《大戴禮記?曾子立事》“言”與“揚(餘陽)”🏕、“行(匣陽)”、“秉(幫陽)”押韻,《大戴禮記?五帝德》“言”與“明(明陽)”🧑🏻🤝🧑🏻、“量(來陽)”、“方(幫陽)”押韻🧑🏽🍳,《楚辭?九章?抽思》“亡(明陽)”與“完(匣元)”押韻,《管子?正》“變(幫元)”與“陽(餘陽)”、“明”押韻,楚國早期都城“丹(端元)陽”即今之“當(端陽)陽”👩🏻⚖️,凡此皆為陽部與元部可以通轉之證。[17]筆者懷疑🧏🏽,![]() 本為“亢”字💁🏿♀️,曾因音近通假為“元”,《古文四聲韻》遂將之誤收於“元”字條下。

本為“亢”字💁🏿♀️,曾因音近通假為“元”,《古文四聲韻》遂將之誤收於“元”字條下。

(三)0002.2.2〈三〉21《汗》![]()

“元”字![]() 形寫法🧝🏻♂️,出自《集古文韻》第3卷上聲🦧。然而😩,“元”字古音僅有平聲讀法,

形寫法🧝🏻♂️,出自《集古文韻》第3卷上聲🦧。然而😩,“元”字古音僅有平聲讀法,![]() 為何會被編入上聲卷次中🧝?再者,“元”字本義為“首”,甲金文作

為何會被編入上聲卷次中🧝?再者,“元”字本義為“首”,甲金文作![]() (《集成》5278〈狽元作父戊卣〉)、

(《集成》5278〈狽元作父戊卣〉)、![]() (《合集》4855)等形🧑🚀,特別凸顯側立人形之頭部古文為何省略最重要的頭部將之簡寫作

(《合集》4855)等形🧑🚀,特別凸顯側立人形之頭部古文為何省略最重要的頭部將之簡寫作![]() 形?這兩個疑點👩🦯➡️,迄今為止,未有學者提出說明👅。

形?這兩個疑點👩🦯➡️,迄今為止,未有學者提出說明👅。

根據李春桃的研究🎾,《集古文韻》與《古文四聲韻》的關係極為密切,前者可能是由後者改作而成👩🏽⚕️,也有可能與後者為同一書的不同版本。[18]《古文四聲韻》1.35將“元”字立為平聲韻目,在這種情況下📽,《集古文韻》沒有理由、也不太可能將“元”字移入上聲卷次中,據此逆推可知🦡,![]() 應非“元”字。由於

應非“元”字。由於![]() 字構形乖戾,於傳抄古文及出土文字中皆屬異類,以致周翔甚至懷疑此字恐非古文🐉。[19]但傳抄古文性質特殊🤵🏽♂️,構形演變往往出人意外,不能單憑“構形乖戾”這個理由,就輕易推論某個字形“恐非古文”。

字構形乖戾,於傳抄古文及出土文字中皆屬異類,以致周翔甚至懷疑此字恐非古文🐉。[19]但傳抄古文性質特殊🤵🏽♂️,構形演變往往出人意外,不能單憑“構形乖戾”這個理由,就輕易推論某個字形“恐非古文”。

“元”字古文![]() 🧑🧒🧒👍🏼,如表3左圖所示,源出《集古文韻》第3卷“

🧑🧒🧒👍🏼,如表3左圖所示,源出《集古文韻》第3卷“![]() ”部,且該部只有“

”部,且該部只有“![]() ”這個韻目🪔👨🏼🔬,此目所列古文,除了

”這個韻目🪔👨🏼🔬,此目所列古文,除了![]() 字之外,還有兩個“儼”字分別寫作

字之外,還有兩個“儼”字分別寫作![]() 、

、![]() 。《說文》“嚴”字古文作

。《說文》“嚴”字古文作![]() (0134.7.1《說》),兩相對照即知👏,“

(0134.7.1《說》),兩相對照即知👏,“![]() ”本為“嚴”字🚃🤷🏼,《集古文韻》此形應是假“嚴”為“儼”。再看表3右圖,在《古文四聲韻》中👸,可與《集古文韻》“

”本為“嚴”字🚃🤷🏼,《集古文韻》此形應是假“嚴”為“儼”。再看表3右圖,在《古文四聲韻》中👸,可與《集古文韻》“![]() ”部對應者,只能是第3卷上聲“广”韻。《古文四聲韻》“广”韻同樣錄有“儼”字,“广”🦃、“儼”二字古音同在疑紐談部📕🤌🏼,該書將“儼”字列入上聲“广”韻中,可謂理據充足🙋🏽,據此逆推可知⛑️🤱🏻,《集古文韻》“

”部對應者,只能是第3卷上聲“广”韻。《古文四聲韻》“广”韻同樣錄有“儼”字,“广”🦃、“儼”二字古音同在疑紐談部📕🤌🏼,該書將“儼”字列入上聲“广”韻中,可謂理據充足🙋🏽,據此逆推可知⛑️🤱🏻,《集古文韻》“![]() ”字當即“广”字之訛寫👨🏿🏭🚂。

”字當即“广”字之訛寫👨🏿🏭🚂。

表3

|

《古文四聲韻》3.29-30 | |

|

|

|

《集古文韻》在“![]() ”部

”部![]() 字下,註明該字轉錄自“汗文(按:即《汗簡》)”🦸🏽♂️。《古文四聲韻》3.30“广”韻所錄《汗簡》“广”字作

字下,註明該字轉錄自“汗文(按:即《汗簡》)”🦸🏽♂️。《古文四聲韻》3.30“广”韻所錄《汗簡》“广”字作![]() 形,但《汗簡》4.51“广”字卻作

形,但《汗簡》4.51“广”字卻作![]() (0924.7.2)形。

(0924.7.2)形。![]() 🧟♂️、

🧟♂️、![]() 🚁、

🚁、![]() 三者,構形一脈相承👱🏿♂️,演變軌跡清晰可辨,由前二形推估,

三者,構形一脈相承👱🏿♂️,演變軌跡清晰可辨,由前二形推估,![]() 當為“广”字變體,不可能為“元”字🙋🏿。徐在國《傳抄古文字編》一書,所以會將

當為“广”字變體,不可能為“元”字🙋🏿。徐在國《傳抄古文字編》一書,所以會將![]() 列於“元”字條下,殆因《集古文韻》將

列於“元”字條下,殆因《集古文韻》將![]() 字收在“

字收在“![]() ”部“

”部“![]() ”韻下🤦🏼♀️,而楷書“

”韻下🤦🏼♀️,而楷書“![]() ”、“

”、“![]() ”又都酷似“元”字🧑🏼🍼,遂將

”又都酷似“元”字🧑🏼🍼,遂將![]() 誤認作“元”字異體🫷🏻🤾♀️。

誤認作“元”字異體🫷🏻🤾♀️。

王丹曾比對《古文四聲韻》、《集古文韻》古文形體👏,認為“二者所收古文結構差異不大🏩,但後者所收的一些字形相對拙劣、譌變較甚⚽️,……甚至收入一些不見於前者的古文字形𓀐,如元字![]() ……等等”。其實,《集古文韻》

……等等”。其實,《集古文韻》![]() 字就是《古文四聲韻》

字就是《古文四聲韻》![]() 字的訛體✊,並非《集古文韻》新收字形,王丹所以有此謬說🛂,反映他同樣是將《集古文韻》“

字的訛體✊,並非《集古文韻》新收字形,王丹所以有此謬說🛂,反映他同樣是將《集古文韻》“![]() ”、“

”、“![]() ”二形誤認成“元”字。[20]劉建民也曾對照《古文四聲韻》😂📠、《集古文韻》字形點畫方面的差異,其結論指出:《集古文韻》雖有可校正《古文四聲韻》之處🫢,但是字形、字頭用字的準確程度,都遠不如《古文四聲韻》🫵🏿。[21]今以“广”字為例👩🏻⚖️,《古文四聲韻》作

”二形誤認成“元”字。[20]劉建民也曾對照《古文四聲韻》😂📠、《集古文韻》字形點畫方面的差異,其結論指出:《集古文韻》雖有可校正《古文四聲韻》之處🫢,但是字形、字頭用字的準確程度,都遠不如《古文四聲韻》🫵🏿。[21]今以“广”字為例👩🏻⚖️,《古文四聲韻》作![]() ,《集古文韻》作

,《集古文韻》作![]() ,前者尚能保存“广”字基本特徵,而後者卻已訛如“厂”字,構形確實較為失真☠️。

,前者尚能保存“广”字基本特徵,而後者卻已訛如“厂”字,構形確實較為失真☠️。

筆者已於上文論證,《集古文韻》![]() 、

、![]() 、

、![]() 三形😓,其實同為“广”字異寫,如果鄙說得以成立,則其讀音理當相同,但《廣韻》“广”字讀作“魚掩切”,而《集古文韻》“

三形😓,其實同為“广”字異寫,如果鄙說得以成立,則其讀音理當相同,但《廣韻》“广”字讀作“魚掩切”,而《集古文韻》“![]() ”字卻讀作“焦捲切”,若以國語今音來讀,前者讀如“儼”,後者卻讀如“捲”😞,《集古文韻》切語顯然有誤🏃♂️➡️,此一切語所以發生錯誤,疑因“魚”⛔️🚞、“焦”二字形近⏸👐🏻,“掩”👩🦯➡️、“捲”二字構形也相似,書手可能一時疏忽🟧,遂將“焦捲切”誤抄為“魚掩切”。[22]由“广”字古文形體及其切語用字來看,《集古文韻》的編纂態度與內容品質🤘🏽,相對於《古文四聲韻》而言🏡,確實較為粗糙一些。

”字卻讀作“焦捲切”,若以國語今音來讀,前者讀如“儼”,後者卻讀如“捲”😞,《集古文韻》切語顯然有誤🏃♂️➡️,此一切語所以發生錯誤,疑因“魚”⛔️🚞、“焦”二字形近⏸👐🏻,“掩”👩🦯➡️、“捲”二字構形也相似,書手可能一時疏忽🟧,遂將“焦捲切”誤抄為“魚掩切”。[22]由“广”字古文形體及其切語用字來看,《集古文韻》的編纂態度與內容品質🤘🏽,相對於《古文四聲韻》而言🏡,確實較為粗糙一些。

三、釋“天”

(一)0003.1.1〈碧〉![]()

0003.1.4《汗》1.3《尚》![]()

0003.4.4《四》2.2《老》![]()

0003.5.3《四》2.2《尚》![]()

0003.7.3《陰》![]()

0003.7.4《陰》![]()

0003.8.1《陰》![]()

0003.8.2《陰》![]()

0003.8.3《陰》![]()

0003.8.4《陰》![]()

0004.2.3《海》2.1![]()

甲金文“天”字有兩類構形🧚🏻♂️,一類作![]() (《合集》36542)🟪🐪、

(《合集》36542)🟪🐪、![]() (《集成》4976〈天父辛卣〉)等形,以粗圓點表示人之頭部;另一類作

(《集成》4976〈天父辛卣〉)等形,以粗圓點表示人之頭部;另一類作![]() (《合集》14197)💃🏻、

(《合集》14197)💃🏻、![]() (《集成》2829〈頌鼎〉)等形🫵🏻,將人之頭部簡化成一道長橫畫💒。戰國古文大多承襲第二類構形👨🏻🦼➡️,寫作

(《集成》2829〈頌鼎〉)等形🫵🏻,將人之頭部簡化成一道長橫畫💒。戰國古文大多承襲第二類構形👨🏻🦼➡️,寫作![]() (《郭店?唐》4)🦸🏿♂️、

(《郭店?唐》4)🦸🏿♂️、![]() (《集成》11758〈中山侯鉞〉)等形,有時還會進一步訛變,將表示軀幹的部件裂解成上下兩截🧚🏻,寫作

(《集成》11758〈中山侯鉞〉)等形,有時還會進一步訛變,將表示軀幹的部件裂解成上下兩截🧚🏻,寫作![]() (《上博二?子》8)、

(《上博二?子》8)、![]() (《郭店?老甲》23)等形。

(《郭店?老甲》23)等形。

有些傳抄古文“天”字🧋,作![]() (0003.3.3《四》2.2〈雲〉)、

(0003.3.3《四》2.2〈雲〉)、![]() (0003.2.1《汗》1.3〈華〉)等形,裂解態勢益發明顯👨💻,上半類似“丌”形👵🏽,下半訛如“几”形👌🏽。裂解後的“天”字,下半“几”形疑受上半“丌”形影響👩🏻🦲,出現自體類化效應🧑🏻✈️,跟著寫作“丌”形,以致整個字猶如兩個“丌”旁上下堆疊而成,依形可隸定作“??”🧑🏽🦳。[23]

(0003.2.1《汗》1.3〈華〉)等形,裂解態勢益發明顯👨💻,上半類似“丌”形👵🏽,下半訛如“几”形👌🏽。裂解後的“天”字,下半“几”形疑受上半“丌”形影響👩🏻🦲,出現自體類化效應🧑🏻✈️,跟著寫作“丌”形,以致整個字猶如兩個“丌”旁上下堆疊而成,依形可隸定作“??”🧑🏽🦳。[23]

漢代以降,“天”字俗體也常作“??”形🧔♀️,例如《隸辨?先韻》引東漢〈無極山碑〉作![]() ,《千甓亭古磚圖釋》所錄吳〈天紀磚〉作

,《千甓亭古磚圖釋》所錄吳〈天紀磚〉作![]() 🌆、

🌆、![]() 𓀒、

𓀒、![]() 等形。[24]惟因出土古文“天”字未見作“??”形之例,筆者懷疑傳抄古文“天”字△形,很可能源自漢代以降“天”字俗體“??”形,傳抄者根據俗體“??”形,自行改隸作篆,創造出古文△形寫法🦃。

等形。[24]惟因出土古文“天”字未見作“??”形之例,筆者懷疑傳抄古文“天”字△形,很可能源自漢代以降“天”字俗體“??”形,傳抄者根據俗體“??”形,自行改隸作篆,創造出古文△形寫法🦃。

(二)0003.1.2〈碧〉![]()

0003.2.3《汗》3.34〈碧〉![]()

0003.5.2《四》2.2《老》![]()

0003.6.2《四》2.2〈碧〉![]()

0004.1.3《海》2.1![]()

0004.1.4《海》2.1![]()

殷商時期的“天”字,常以勾廓方式表示人體頭部,作![]() (《合集》36542)、

(《合集》36542)、![]() (《合集》19050)♎️、

(《合集》19050)♎️、![]() (《集成》7325〈天爵〉)等形⚅。惟自西周晚期以降🤳♒️,“天”字表示人體頭部的部件,幾乎已全面簡化作“

(《集成》7325〈天爵〉)等形⚅。惟自西周晚期以降🤳♒️,“天”字表示人體頭部的部件,幾乎已全面簡化作“![]() ”🐀,或於“

”🐀,或於“![]() ”形之上再增添贅筆作“

”形之上再增添贅筆作“![]() ”🩸。

”🩸。

所謂傳抄古文,係指漢代以降歷代傳抄的先秦文字🀄️🧒🏽,而且主要指戰國文字🙎♀️。[25]傳抄古文“天”字△形寫法,主要出自〈碧落碑〉與《古老子》,其頂端表示人體頭部的部件作“☉”,迥異於出土戰國古文通行寫法👔,而與殷商至西周中期寫法基本相合☎,只不過在頭部圈形部件中間贅加一個小圓點🤵🏼。

本組例證可有兩種不同解讀📽:其一,已見著錄的戰國文字資料不夠完整,有些保存在傳抄古文中的構形,未必皆能於出土古文找到對應字形;其二💢,傳抄古文來源複雜,可能有少數例子還保存僅見於殷商🙅🏼、西周的早期構形。基於漢字構形一脈相承的觀點,筆者傾向採用前一種詮釋,藉以避免漢字構形傳承出現長時段空缺的問題🛍。

(三)0003.1.3〈碧〉![]()

0003.2.2《汗》1.5〈碧〉![]()

0003.5.1《四》2.2《老》![]()

0003.6.1《四》2.2〈碧〉![]()

“天”字古文△形寫法,乍看疑似上从艸🗳、下从曳👳♀️,但鄭珍《汗簡箋正》認為“从艸从曳為天,絕無意義”📕,進而推測△形“蓋用‘忝’字草書為篆”而成🤦🏼♂️。索靖

《月儀帖》)🍄📕,與△字構形迥殊👆,二者毫無關聯。對此,于省吾提出不同看法,認為“天字作李春桃指出,“曳”為月部字,“天”為真部字,古音並不相近,假“?”為“天”之說可疑⌛️。[29]古音月、真二部🙅🏼,主要元音和韻尾都不相同,彼此甚少相通🍚🧘♀️,李春桃的質疑確實有其道理。李綉玲懷疑△字可能是“天”字![]() ✋、

✋、![]() 🤷🏽♂️、

🤷🏽♂️、![]() 等形的訛寫🤠,並推測△字“兩手臂訛作爪形👨🏼🦰,上部的‘艸’形有可能為繁加的贅旁🙌,亦有可能由表示人頭頂之短橫訛變而來”。[30]惟檢視古文字資料🙆♂️,李文上引論點全都缺乏可靠例證支撐,其結論恐難成立😍。

等形的訛寫🤠,並推測△字“兩手臂訛作爪形👨🏼🦰,上部的‘艸’形有可能為繁加的贅旁🙌,亦有可能由表示人頭頂之短橫訛變而來”。[30]惟檢視古文字資料🙆♂️,李文上引論點全都缺乏可靠例證支撐,其結論恐難成立😍。

有鑑於現行諸說各有疑點🪮🦕,筆者擬另提一項新假設:△字有可能是“??”字異體,“??”字从艸、先聲,本義為草名🤞,當可通讀為“天”👰🏼。傳抄古文“先”字作![]() (0857.1.3〈碧〉)、

(0857.1.3〈碧〉)、![]() (0857.2.4《汗》5.67)、

(0857.2.4《汗》5.67)、![]() (0857.3.1《四》2.2《老》)、

(0857.3.1《四》2.2《老》)、![]() (0857.4.4《四》2.2〈碧〉)🤛🏻、

(0857.4.4《四》2.2〈碧〉)🤛🏻、![]() (0857.6.2《海》2.1)、

(0857.6.2《海》2.1)、![]() (0857.6.3《海》2.1)等形🚴♂️,這些“先”字的構形,均與△字下半所从頗為相似🦵🏼,二者當有形近訛混的可能🤲🏻。以〈碧落碑〉

(0857.6.3《海》2.1)等形🚴♂️,這些“先”字的構形,均與△字下半所从頗為相似🦵🏼,二者當有形近訛混的可能🤲🏻。以〈碧落碑〉![]() 字為例💆🏻♀️,上半部筆畫倘若左右斷裂,即有可能訛如△字所从的“??”形部件,而與△字整體構形頗為相似。更值得注意的是👩🏽🦳,“天”字隸定古文或作

字為例💆🏻♀️,上半部筆畫倘若左右斷裂,即有可能訛如△字所从的“??”形部件,而與△字整體構形頗為相似。更值得注意的是👩🏽🦳,“天”字隸定古文或作![]() (0003.6.4《四》2.2《崔》),《玉篇?一部》又進一步將之隸寫作“??”🛞,此二者也與“先”字構形相仿,反映“先”、“天”二字構形當有一定程度的內在關聯。

(0003.6.4《四》2.2《崔》),《玉篇?一部》又進一步將之隸寫作“??”🛞,此二者也與“先”字構形相仿,反映“先”、“天”二字構形當有一定程度的內在關聯。

古音“先”在心紐文部,“天”在透紐真部💆🏿,聲韻關係不算疏遠,當有互作通假的可能🗿。例如,“褫”古音在透紐支部,而其聲符“虒”在心紐支部;“綏”古音在心紐微部,而其聲符“妥”在透紐歌部🕺🏻,此皆透紐與心紐諧聲之證。又如,《楚辭?招魂》:“魂兮歸來!君無上天些。……豺狼從目🧎🏻,往來侁侁些👩🏿🔬。”[31]韻腳“天”在透紐真部,“侁”在山紐文部,此為真、文二部合韻之證⚈。《呂氏春秋?本味》“有侁氏”👩🏿⚖️,高誘注:“侁,讀曰莘👴🏻☝🏻。”[32]而“侁”在山紐文部,“莘”在山紐真部,此為真部與文部通假之證。上列種種跡證顯示,“先”聲與“天”聲當可互作通假。

“天”字古文△形寫法🐀,乍看之下,酷似从艸👨🦰、从曳的合體字🧑🏻🎓。傳抄古文未見獨體“曳”字,所幸《集篆古文韻海》還保存若干从“曳”得聲之字,例如“?”或作![]() (0689.5.1《海》4.17)、“呭”或从“曳”聲作

(0689.5.1《海》4.17)、“呭”或从“曳”聲作![]() (0112.8.1《海》4.17)、“抴”或从“曳”聲作

(0112.8.1《海》4.17)、“抴”或从“曳”聲作![]() (1219.8.1《海》4.17)等等⛹🏿♀️🌈,所从“曳”旁皆作

(1219.8.1《海》4.17)等等⛹🏿♀️🌈,所从“曳”旁皆作![]() 形,與“先”字古文

形,與“先”字古文![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 等形相似⛹🏻。再者,《廣韻?先韻》:“天,??🕦、?並古文。”《玉篇?一部》🧖🏻♂️:“天,??、??並古文。”《玉篇?艸部》:“?⛪️,古文天字。”引《廣韻》“?”字與《玉篇》“??”字💁🏽,於其所屬辭書敘述脈絡大致相當,均與“??”字並列為“天”字古文⚾️。根據上述資料綜合研判,傳抄古文△字疑為“??”字異體,而所謂“?”字較有可能是“??”字古文訛體的隸古定寫法。“先”、“天”二字古音相近,是以△字可以通讀為“天”🫲🏿。

等形相似⛹🏻。再者,《廣韻?先韻》:“天,??🕦、?並古文。”《玉篇?一部》🧖🏻♂️:“天,??、??並古文。”《玉篇?艸部》:“?⛪️,古文天字。”引《廣韻》“?”字與《玉篇》“??”字💁🏽,於其所屬辭書敘述脈絡大致相當,均與“??”字並列為“天”字古文⚾️。根據上述資料綜合研判,傳抄古文△字疑為“??”字異體,而所謂“?”字較有可能是“??”字古文訛體的隸古定寫法。“先”、“天”二字古音相近,是以△字可以通讀為“天”🫲🏿。

(四)0003.2.4《汗》3.40〈華〉![]()

0003.3.1《汗》3.40《義》![]()

0003.3.2《四》2.2〈華〉![]()

0003.4.3《四》2.2〈雲〉![]()

0003.6.3《四》2.2《義》![]()

0004.2.2《海》2.1![]()

〈華嶽碑〉、《義雲章》、〈雲臺碑〉△字🤽🏻♀️,依形應隸定作“![]() ”🕉,為“天”字繁文。增添“宀”形贅件的現象✊🏿💻,在出土古文中並不罕見,如“中”字或作

”🕉,為“天”字繁文。增添“宀”形贅件的現象✊🏿💻,在出土古文中並不罕見,如“中”字或作![]() (《包山》2.71)🚶🏻♂️、“集”字或作

(《包山》2.71)🚶🏻♂️、“集”字或作![]() (《包山》2.10)等等🤟。[33]此類贅加“宀”形部件的繁化現象,在傳抄古文中也很常見,如“福”字或作

(《包山》2.10)等等🤟。[33]此類贅加“宀”形部件的繁化現象,在傳抄古文中也很常見,如“福”字或作![]() (0009.3.4《海》5.2)、“禋”字或作

(0009.3.4《海》5.2)、“禋”字或作![]() (0011.3.1《說》籀)🧗🏻🐾、“介”字或作

(0011.3.1《說》籀)🧗🏻🐾、“介”字或作![]() (0091.7.1《四》4.16《老》)等等🕵🏼♠️。

(0091.7.1《四》4.16《老》)等等🕵🏼♠️。

古文字所見“![]() ”字,集中出現於戰國晉系文字資料,作

”字,集中出現於戰國晉系文字資料,作![]() (〈行氣玉銘〉)🙋🏼✊、

(〈行氣玉銘〉)🙋🏼✊、![]() (《陶彙》6.111)、

(《陶彙》6.111)、![]() (《璽彙》5339)🈺、

(《璽彙》5339)🈺、![]() (《璽彙》5342)等形⚓️。[34]“天”字古文△形寫法,只與戰國晉系文字相合👬,此一現象當有助於探討〈華嶽碑〉、《義雲章》📜、〈雲臺碑〉的古文來源🔹。

(《璽彙》5342)等形⚓️。[34]“天”字古文△形寫法,只與戰國晉系文字相合👬,此一現象當有助於探討〈華嶽碑〉、《義雲章》📜、〈雲臺碑〉的古文來源🔹。

(五)0003.4.1《四》2.2《汗》![]()

商周時期甲金文,“天”字作![]() (《合集》36557)、

(《合集》36557)、![]() (《合集》41758)、

(《合集》41758)、![]() (《集成》4976〈天父辛卣〉)、

(《集成》4976〈天父辛卣〉)、![]() (《集成》2836〈大克鼎〉)等形,“大”字作

(《集成》2836〈大克鼎〉)等形,“大”字作![]() (《合集》22421)、

(《合集》22421)、![]() (《集成》11392〈大兄日乙戈〉)、

(《集成》11392〈大兄日乙戈〉)、![]() (《集成》4317〈?簋〉)等形,此二字皆取象於人正面站立之形,主要差別在於“天”字特別突顯人的頭部,而“大”字則未強調頭部特徵。

(《集成》4317〈?簋〉)等形,此二字皆取象於人正面站立之形,主要差別在於“天”字特別突顯人的頭部,而“大”字則未強調頭部特徵。

《古文四聲韻》2.2“天”字![]() 形寫法🤸♀️,未特別突顯人的頭部,整體特徵比較像是“大”字🌼👢。王丹即主張

形寫法🤸♀️,未特別突顯人的頭部,整體特徵比較像是“大”字🌼👢。王丹即主張![]() 字應改釋為“大”,並引用于省吾〈釋从天从大从人的一些古文字〉之說,認為“早期或較為早期的天🚐、大、人三種形體,因為都起著表示人形的作用,所以有時在偏旁中互作無別”💨,進而據此推論“戰國時期天、大也有相通的情況”👩🏼🦳,如包山簡213的“大水”即為“天水”。[35]惟于省吾所說天、大🥷、人三者“互作無別”的現象🏄🏽♂️🤱,當專指“偏旁”而言,並未包括獨體字在內。獨體的“天”、“大”二字🤽🏻,古文字區別嚴明,前者特意突顯人的頭部,後者則否👬。至於包山簡213“大水”一詞,學者考釋意見甚為分歧,此詞具體所指意涵,除了“天水”說之外,還有“長江”⛔、“大川”、“大江之神”、“星名”、“淮水”、“洪水”👱🏿♀️、“陽侯之流的神靈”👄、“掌管地上的江、河、湖、海眾水域之神”、“海神”等多種異說,迄今仍無定論。[36]退一步設想🧑🏻🏭,即令“大水”確實特指《史記?封禪書》的“天水”,也可理解為詞義引申的結果,無法證明必然是“戰國時期天🍕、大也有相通的情況”。

字應改釋為“大”,並引用于省吾〈釋从天从大从人的一些古文字〉之說,認為“早期或較為早期的天🚐、大、人三種形體,因為都起著表示人形的作用,所以有時在偏旁中互作無別”💨,進而據此推論“戰國時期天、大也有相通的情況”👩🏼🦳,如包山簡213的“大水”即為“天水”。[35]惟于省吾所說天、大🥷、人三者“互作無別”的現象🏄🏽♂️🤱,當專指“偏旁”而言,並未包括獨體字在內。獨體的“天”、“大”二字🤽🏻,古文字區別嚴明,前者特意突顯人的頭部,後者則否👬。至於包山簡213“大水”一詞,學者考釋意見甚為分歧,此詞具體所指意涵,除了“天水”說之外,還有“長江”⛔、“大川”、“大江之神”、“星名”、“淮水”、“洪水”👱🏿♀️、“陽侯之流的神靈”👄、“掌管地上的江、河、湖、海眾水域之神”、“海神”等多種異說,迄今仍無定論。[36]退一步設想🧑🏻🏭,即令“大水”確實特指《史記?封禪書》的“天水”,也可理解為詞義引申的結果,無法證明必然是“戰國時期天🍕、大也有相通的情況”。

李綉玲認為![]() 字轉抄自《汗簡》🚣🏼,而今本《汗簡》“天”字卻未見此形,且“大”字古作

字轉抄自《汗簡》🚣🏼,而今本《汗簡》“天”字卻未見此形,且“大”字古作![]() 、

、![]() 🚣🏿♂️,與傳抄古文“大”字

🚣🏿♂️,與傳抄古文“大”字![]() 、

、![]() 等形相合👜🤾🏽,證明

等形相合👜🤾🏽,證明![]() 應是“大”字,《古文四聲韻》將之歸入“天”字條,係因形近而誤置🆘。[37]“形近誤置”之說,確實有其合理性🦻🏿。除了此說之外,“天”字寫如“大”形的現象,應當也有可能是“訛寫同形”所致🚴♂️。“天”、“大”二字均象正立人形,差別僅在是否突顯人之頭部,當“天”字頭部未特別加以突顯,寫如

應是“大”字,《古文四聲韻》將之歸入“天”字條,係因形近而誤置🆘。[37]“形近誤置”之說,確實有其合理性🦻🏿。除了此說之外,“天”字寫如“大”形的現象,應當也有可能是“訛寫同形”所致🚴♂️。“天”、“大”二字均象正立人形,差別僅在是否突顯人之頭部,當“天”字頭部未特別加以突顯,寫如![]() (0004.1.2《海》2.1)、

(0004.1.2《海》2.1)、![]() (《訂正六書通?先韻》引〈師秦宮鼎〉)等形,就有可能跟甲金文“大”字

(《訂正六書通?先韻》引〈師秦宮鼎〉)等形,就有可能跟甲金文“大”字![]() (《合集》21022)、

(《合集》21022)、![]() (《殷周金文暨青銅器資料庫》NA1439〈亢鼎〉)等形產生混淆💁🏻♂️🫔。

(《殷周金文暨青銅器資料庫》NA1439〈亢鼎〉)等形產生混淆💁🏻♂️🫔。

(六)0003.7.2《四》2.2《崔》![]()

《古文四聲韻》“天”字隸定古文![]() ,應是由“天”字篆體古文

,應是由“天”字篆體古文![]() (0003.1.1〈碧〉)之類形體寫訛而成🙎🏼♀️,後者上半所从“丌”形部件🌌,前者所以將之隸定作“下”🧜🏿♀️,疑與傳抄古文“下”字或作

(0003.1.1〈碧〉)之類形體寫訛而成🙎🏼♀️,後者上半所从“丌”形部件🌌,前者所以將之隸定作“下”🧜🏿♀️,疑與傳抄古文“下”字或作![]() (0006.6.3《四》3.22《石》),近於“丌”有關👊🏼。

(0006.6.3《四》3.22《石》),近於“丌”有關👊🏼。

(七)0004.1.1《海》2.1![]()

《集篆古文韻海》“天”字![]() 形為鳥蟲書,其構形可與《訂正六書通?先韻》“天”字所錄下列三個字形參照👩🏼🎨👩🏿🌾:

形為鳥蟲書,其構形可與《訂正六書通?先韻》“天”字所錄下列三個字形參照👩🏼🎨👩🏿🌾:

![]()

![]()

![]()

《訂正六書通?先韻》注云:“三俱秦璽‘天’🥵,傳寫或異。”根據林聖峯的研究,![]() 字可上溯至《歷代鐘鼎彝器款識法帖》卷16著錄的一方秦璽,璽文曰🧑🏼🔧:“受命于天🪘,既壽永昌。”[38]此璽有兩個摹本,其一為向巨源傳本👨🏿,另一為蔡仲平傳本👨🦯➡️,二者所摹“天”字依序作如下形體:

字可上溯至《歷代鐘鼎彝器款識法帖》卷16著錄的一方秦璽,璽文曰🧑🏼🔧:“受命于天🪘,既壽永昌。”[38]此璽有兩個摹本,其一為向巨源傳本👨🏿,另一為蔡仲平傳本👨🦯➡️,二者所摹“天”字依序作如下形體:

![]()

![]()

周翔認為此璽鳥蟲書色彩明顯,與秦文字風格迥異,當非秦璽,疑為楚系某國璽文🥅。[39]其實,宋趙彥衛早已指出此璽恐非秦物,而是後人仿照古代鳥蟲書偽刻而成🚶🏻♀️➡️,其觀點獲得容庚支持。[40]總之,這方秦璽及其所衍生的傳抄古文,其實全都出於後人偽造。

(八)0004.2.1《海》2.1![]()

《集篆古文韻海》“天”字![]() 形👯,作三道由左上往右下傾斜的平行曲畫,此形疑源自戰國竹書

形👯,作三道由左上往右下傾斜的平行曲畫,此形疑源自戰國竹書![]() (《上博?孔》7)💂、

(《上博?孔》7)💂、![]() (《上博?彭》2)📪、

(《上博?彭》2)📪、![]() (《上博?子》9)之類具有筆畫平直傾向的寫法。《訂正六書通?先韻》引《六書統》“天”字或作

(《上博?子》9)之類具有筆畫平直傾向的寫法。《訂正六書通?先韻》引《六書統》“天”字或作![]() ,訛作三道平行的倒U形曲畫,此形疑源自戰國竹書

,訛作三道平行的倒U形曲畫,此形疑源自戰國竹書![]() (《郭店?唐》26)、

(《郭店?唐》26)、![]() (《上博?柬》14)、

(《上博?柬》14)、![]() (《上博?容》35)之類具有筆畫彎曲傾向的寫法。“天”字

(《上博?容》35)之類具有筆畫彎曲傾向的寫法。“天”字![]() 、

、![]() 二形👎🏿,其筆畫演變趨向雖異,前者變直,後者變曲,但它們同樣朝著解散篆體的方向發展,而且組字部件均有自體類化的傾向🐏,最後都變作三個同形部件平行疊置之形,構形特徵仍有異曲同工之處,當可相互參照。

二形👎🏿,其筆畫演變趨向雖異,前者變直,後者變曲,但它們同樣朝著解散篆體的方向發展,而且組字部件均有自體類化的傾向🐏,最後都變作三個同形部件平行疊置之形,構形特徵仍有異曲同工之處,當可相互參照。

此外🔄,“气”字古文作![]() (0035.4.1〈汗目〉)、

(0035.4.1〈汗目〉)、![]() (0035.4.2《汗》1.4《說》)、

(0035.4.2《汗》1.4《說》)、![]() (0035.5.1《海》4.9)、

(0035.5.1《海》4.9)、![]() (0035.5.3《海》5.13)等形🧑🏼🏫👳🏽,雖與“天”字

(0035.5.3《海》5.13)等形🧑🏼🏫👳🏽,雖與“天”字![]() 形寫法頗為相似🧙🏽♀️,但詳加分辨即知💃🏻,二者構形特徵仍有細微差別🈹👮🏿。

形寫法頗為相似🧙🏽♀️,但詳加分辨即知💃🏻,二者構形特徵仍有細微差別🈹👮🏿。

四、釋“上”

0005.1.1《海》4.40![]()

《集篆古文韻海》“上”字![]() 形寫法,林聖峯認為“有連筆現象🎍,中豎末端直接右彎為下橫”。[41]這種“上”字的中豎畫📞,故作屈曲盤結狀,其位置明顯往左偏移♙,且末端與底部長橫畫左端相接,乍看宛如中豎畫直接右彎,而與下橫畫連成一筆,構成類似“己”形的部件。茲將相關字形臚列如下➛:

形寫法,林聖峯認為“有連筆現象🎍,中豎末端直接右彎為下橫”。[41]這種“上”字的中豎畫📞,故作屈曲盤結狀,其位置明顯往左偏移♙,且末端與底部長橫畫左端相接,乍看宛如中豎畫直接右彎,而與下橫畫連成一筆,構成類似“己”形的部件。茲將相關字形臚列如下➛:

![]() (〈繹山碑〉)

(〈繹山碑〉)

![]() (《集成》12108〈新郪虎符〉)

(《集成》12108〈新郪虎符〉)

![]() (《漢印徵》1.1.2.3)

(《漢印徵》1.1.2.3)

![]() (《官印》0015)

(《官印》0015)

![]() (〈上林鼎〉)

(〈上林鼎〉)

![]() (《漢印徵》1.1.2.4)

(《漢印徵》1.1.2.4)

![]() (〈上林農官瓦當〉)

(〈上林農官瓦當〉)

![]() (〈上林銅鑒〉)

(〈上林銅鑒〉)

![]() (〈上林銅鑒〉)

(〈上林銅鑒〉)

![]() (《訂正六書通》引〈鴈足燈〉)

(《訂正六書通》引〈鴈足燈〉)

以上例字的構形特徵♖,與傳抄古文![]() 字基本相合,尤其漢代〈上林銅鑒〉、〈鴈足燈〉的寫法,更與

字基本相合,尤其漢代〈上林銅鑒〉、〈鴈足燈〉的寫法,更與![]() 字完全契合。這類連筆寫法的“上”字,始見於漢代文字,此一現象反映,《集篆古文韻海》所錄古文應有源自漢代文字者,並非全都直接抄錄自戰國古文👓。

字完全契合。這類連筆寫法的“上”字,始見於漢代文字,此一現象反映,《集篆古文韻海》所錄古文應有源自漢代文字者,並非全都直接抄錄自戰國古文👓。

五、釋“帝”

0005.7.1《海》4.14![]()

出土古文“帝”字,多作![]() (《合集》900正)、

(《合集》900正)、![]() (《集成》2743〈仲師父鼎〉)等形,未見作

(《集成》2743〈仲師父鼎〉)等形,未見作![]() 之例。相對而言👣,《集篆古文韻海》4.14

之例。相對而言👣,《集篆古文韻海》4.14![]() 字🙍🏼♂️,其構形與傳抄古文“上”字

字🙍🏼♂️,其構形與傳抄古文“上”字![]() (0004.6.3《汗》1.3〈庶〉)🪅、

(0004.6.3《汗》1.3〈庶〉)🪅、![]() (0004.7.1《四》3.24《老》)、

(0004.7.1《四》3.24《老》)、![]() (0004.8.4《海》3.30)等形完全契合♣︎,足以證明

(0004.8.4《海》3.30)等形完全契合♣︎,足以證明![]() 字當改釋為“上”💠。

字當改釋為“上”💠。

《集篆古文韻海》4.14“帝”字條🧘♀️,將![]() 、

、![]() 🚵🏿♂️、

🚵🏿♂️、![]() 置於同一豎行,一併釋為“帝”字🧔🏽♀️😔,惟由構形研判,

置於同一豎行,一併釋為“帝”字🧔🏽♀️😔,惟由構形研判,![]() 當為“上”字誤置🗃。《集篆古文韻海》

當為“上”字誤置🗃。《集篆古文韻海》![]() 字,疑轉錄自《汗簡》,因《汗簡》將“帝”、“上”二字列於同一豎行🐲,彼此位置相鄰,中間僅隔一個“下”字🧑🏿🚀,估計是書手抄錄時看走了眼✍🏻,誤將

字,疑轉錄自《汗簡》,因《汗簡》將“帝”、“上”二字列於同一豎行🐲,彼此位置相鄰,中間僅隔一個“下”字🧑🏿🚀,估計是書手抄錄時看走了眼✍🏻,誤將![]() 字一併抄錄於“帝”字條下。

字一併抄錄於“帝”字條下。

表4

|

《汗簡》1.3 |

《集篆古文韻海》4.14 |

|

|

|

六👭、釋“禮”

(一)0007.8.1《四》3.12《孝》![]()

0007.8.4《海》3.12![]()

《說文?示部》“禮”字古文![]() 🧽,何琳儀分析作从示、乙聲🕺🏼。[42]古音“禮”在來紐脂部,“乙”在影紐質部✋🏼。來🥯🈸、影二紐時有互動,如“彎”在影紐元部,而其所从聲符“?”在來紐元部,此為諧聲偏旁之例;“傴”🦎、“僂”同源,皆有“彎腰”、“駝背”之意,而“傴”在影紐侯部🫵🏽,“僂”在來紐侯部,此為同源詞之例👷🏽。[43]脂©️、質二部對轉,來🤶🏽、影二紐也不疏遠,所以“禮”當可从“乙”得聲。

🧽,何琳儀分析作从示、乙聲🕺🏼。[42]古音“禮”在來紐脂部,“乙”在影紐質部✋🏼。來🥯🈸、影二紐時有互動,如“彎”在影紐元部,而其所从聲符“?”在來紐元部,此為諧聲偏旁之例;“傴”🦎、“僂”同源,皆有“彎腰”、“駝背”之意,而“傴”在影紐侯部🫵🏽,“僂”在來紐侯部,此為同源詞之例👷🏽。[43]脂©️、質二部對轉,來🤶🏽、影二紐也不疏遠,所以“禮”當可从“乙”得聲。

傳抄古文△字,右半所从“![]() ”當可斷定為“乙”旁,而左半所从“示”旁構形則可容許兩種不同詮釋:其一☦️,“示”旁作“

”當可斷定為“乙”旁,而左半所从“示”旁構形則可容許兩種不同詮釋:其一☦️,“示”旁作“![]() ”形🏃♀️,頂端只有一道橫畫,寫法同《說文》“示”字古文,且其頂端所从橫畫與“乙”旁左半截連成一筆;其二,“示”旁原作“

”形🏃♀️,頂端只有一道橫畫,寫法同《說文》“示”字古文,且其頂端所从橫畫與“乙”旁左半截連成一筆;其二,“示”旁原作“![]() ”形🍄🟫,頂端本無橫畫,《古文四聲韻》4.16“祭”字作

”形🍄🟫,頂端本無橫畫,《古文四聲韻》4.16“祭”字作![]() ,《古文四聲韻》1.21引王存乂《切韻》“祀”字作

,《古文四聲韻》1.21引王存乂《切韻》“祀”字作![]() ,所从“示”旁頂端皆無橫畫,可供參照。由於“示”旁作“

,所从“示”旁頂端皆無橫畫,可供參照。由於“示”旁作“![]() ”形甚為罕見,是以筆者傾向採用前一種詮釋。〈九里墩鼓座〉“禮”字作

”形甚為罕見,是以筆者傾向採用前一種詮釋。〈九里墩鼓座〉“禮”字作![]() ,與傳抄古文△字同構,可供參照👨🏫。

,與傳抄古文△字同構,可供參照👨🏫。

(二)0007.7.2《四》3.12《老》![]()

0008.1.1《海》3.12![]()

0008.1.2《海》3.12![]()

在漢字意符系統中🥀,表示鬼神祭祀之事多从“示”🎙,表示禍祟死亡之事多从“歺”,這兩個偏旁字義遠隔,彼此甚少互作,但在“禮”、“禍”、“殃”三字的傳抄古文中卻可互作𓀄。

从示🐰、豊聲的“禮”字🧔🏿♀️,始見於戰國秦系文字🏍,作![]() (〈十鐘〉)、

(〈十鐘〉)、![]() (《集粹》)等形。傳抄古文“禮”字,多數从“示”作

(《集粹》)等形。傳抄古文“禮”字,多數从“示”作![]() (0007.7.3《四》3.12《老》)、

(0007.7.3《四》3.12《老》)、![]() (0007.6.3《汗》1.3《尚》)等形🖐🏼,前者上承《說文》篆文

(0007.6.3《汗》1.3《尚》)等形🖐🏼,前者上承《說文》篆文![]() ,後者源自《說文》古文

,後者源自《說文》古文![]() 。也有少數“禮”字从“歺”作△🚁,惟此形僅見於《古文四聲韻》與《集篆古文韻海》🪶,出土古文與成書年代較早的《汗簡》均未發現。

。也有少數“禮”字从“歺”作△🚁,惟此形僅見於《古文四聲韻》與《集篆古文韻海》🪶,出土古文與成書年代較早的《汗簡》均未發現。

出土古文“禍”字,全都从“示”表意🫵🏼。傳抄古文“禍”字🙇🏻♂️,在成書年代較早的《汗簡》👨🏼🔬、《古文四聲韻》中,大多从“歺”作![]() (0017.3.1《汗》2.20《林》)🏊🏽♂️、

(0017.3.1《汗》2.20《林》)🏊🏽♂️、![]() (0017.3.2《汗》2.20)🏄🏼、

(0017.3.2《汗》2.20)🏄🏼、![]() (0017.3.4《四》3.21《老》)、

(0017.3.4《四》3.21《老》)、![]() (0017.5.2《三》15《老》)等形,也有一例从“旡”作

(0017.5.2《三》15《老》)等形,也有一例从“旡”作![]() (0017.3.3《汗》4.47《莊》)🌗,卻未曾發現从“示”之例🤿。在年代稍晚的《三體陰符經》👨🏼💻、《集篆古文韻海》中,既有从“歺”作

(0017.3.3《汗》4.47《莊》)🌗,卻未曾發現从“示”之例🤿。在年代稍晚的《三體陰符經》👨🏼💻、《集篆古文韻海》中,既有从“歺”作![]() (0017.5.4《海》3.27)、

(0017.5.4《海》3.27)、![]() (0017.6.1《海》3.27)🧕🏿,也有从“旡”作

(0017.6.1《海》3.27)🧕🏿,也有从“旡”作![]() (0017.6.3《海》3.27)🚫🧏🏿、

(0017.6.3《海》3.27)🚫🧏🏿、![]() (0017.6.4《海》3.27),比較值得留意的是,還有从“示”作

(0017.6.4《海》3.27),比較值得留意的是,還有从“示”作![]() (0017.5.3《陰》)🎊、

(0017.5.3《陰》)🎊、![]() (0017.6.2《海》3.27)🕴🏼、

(0017.6.2《海》3.27)🕴🏼、![]() (0017.7.1《海》3.27)之例。

(0017.7.1《海》3.27)之例。

“示”、“歺”二旁互作的現象還見於“殃”字⛸,如《玉篇?示部》:“?🧑🏽💼,古文殃🥦。”《集韻?陽韻》也以“?”為“殃”字或體,東漢〈從事馮君碑〉“殃”字从“示”作![]() 🫦。《古文四聲韻》3.21引崔希裕《纂古》“禍”字條,居然還收錄从“示”旁的隸定古文“殃”字,此例以“殃”為“禍”🤷🏿,當因“義近而誤置”,也有學者詮釋作“同義換讀”或“義近換用”👬🏻。[44]

🫦。《古文四聲韻》3.21引崔希裕《纂古》“禍”字條,居然還收錄从“示”旁的隸定古文“殃”字,此例以“殃”為“禍”🤷🏿,當因“義近而誤置”,也有學者詮釋作“同義換讀”或“義近換用”👬🏻。[44]

關於“禮”字△形“示”、“歺”二旁互作的現象🧭,林聖峯曾列舉三種可能詮釋:其一🏊♀️,“示”、“歺”二旁互作🐗,可視為義近替換⛰;其二,“禮”字△形寫法,疑受“禍”字或體从“歺”影響所致;其三,高佑仁認為“禮”有吉禮、凶禮之分,从“歺”應與凶禮有關,△若為“凶禮”之專字🤽🏽,則其記詞功能與“禮”字不完全相同,《古文四聲韻》以△為“禮”,可能是採錄近義字。[45]

“示”、“歺”二旁,分別取象不同事物🤜🏻🏌🏼,字義自然有別✪,表示鬼神祭祀之事多从“示”🛝🚣🏿♀️,表示禍祟死亡之事多从“歺”👏🏼,惟因鬼神也有降禍能力,所以“禍”、“殃”二字雖表禍祟死亡之事,而其意符也可改从“示”旁。同理類推,祭禮服事對象😅💃🏿,既然涵蓋鬼、神🙋♂️,則“禮”字應當也可从“歺”旁表意,“禮”與“![]() (

(![]() )”當為一字異體關係🐖,“

)”當為一字異體關係🐖,“![]() (

(![]() )”未必是為“凶禮”而造的分化專字📕。

)”未必是為“凶禮”而造的分化專字📕。

七、釋“禧”

0008.2.1《海》1.8![]()

《集篆古文韻海》“禧”字![]() 形,乍看似乎上从米、下从豆。此字又見於《集成》5431〈高卣〉作

形,乍看似乎上从米、下从豆。此字又見於《集成》5431〈高卣〉作![]() 🧑🧑🧒👨🎤,卣銘云🌄👈:“辰才(在)庚申,王酓(飲)西宮,

🧑🧑🧒👨🎤,卣銘云🌄👈:“辰才(在)庚申,王酓(飲)西宮,![]() 咸釐,尹易(賜)臣🦅,隹(唯)小僰揚尹休🧜🏿♀️,高對乍(作)父丙寶

咸釐,尹易(賜)臣🦅,隹(唯)小僰揚尹休🧜🏿♀️,高對乍(作)父丙寶![]() (尊)彝,尹其亙萬年受氒(厥)永魯🥇,亡競才(在)服🈚️🧑🦯,?長??(疑)其子子孫孫寶用🚴🏽。”高卣〉又著錄於《博古》11.18、《薛氏》106.3等書,舊稱為“尹卣”,惟據器從主名原則,宜改名為“高卣”。此器銘文

(尊)彝,尹其亙萬年受氒(厥)永魯🥇,亡競才(在)服🈚️🧑🦯,?長??(疑)其子子孫孫寶用🚴🏽。”高卣〉又著錄於《博古》11.18、《薛氏》106.3等書,舊稱為“尹卣”,惟據器從主名原則,宜改名為“高卣”。此器銘文![]() 字,在《訂正六書通?支韻》“禧”字轉錄〈尹卣〉銘文中作

字,在《訂正六書通?支韻》“禧”字轉錄〈尹卣〉銘文中作![]() 👓,由資料出處與構形特徵研判,它們與傳抄古文

👓,由資料出處與構形特徵研判,它們與傳抄古文![]() 字顯然是同一個字。

字顯然是同一個字。

〈高卣〉銘文![]() 字,《博古》11.18釋作“禧”,《薛氏》106.3釋作“熹”“禧”字从示⛽️、喜聲,《說文》篆文作

字,《博古》11.18釋作“禧”,《薛氏》106.3釋作“熹”“禧”字从示⛽️、喜聲,《說文》篆文作![]() ,漢印作

,漢印作![]() #️⃣、

#️⃣、![]() (《漢印文字徵》1.2),所从“喜”旁構形均與

(《漢印文字徵》1.2),所从“喜”旁構形均與![]() 字迥異,兩相比對可知,

字迥異,兩相比對可知,![]() 絕非“喜”、“禧”🎍、“熹”等字。

絕非“喜”、“禧”🎍、“熹”等字。

〈高卣〉銘文![]() 字,《殷周金文集成引得》🍈、《殷周金文集成釋文》都釋作“烝”🚺。[46]《殷周金文暨青銅器資料庫》改隸作“

字,《殷周金文集成引得》🍈、《殷周金文集成釋文》都釋作“烝”🚺。[46]《殷周金文暨青銅器資料庫》改隸作“![]() ”👊🏼,讀作“蒸”。[47]甲金文“烝”字或作

”👊🏼,讀作“蒸”。[47]甲金文“烝”字或作![]() (《合集》38690)📟、

(《合集》38690)📟、![]() (《花東》039)、

(《花東》039)、![]() (《集成》2837〈大盂鼎〉)🥸、

(《集成》2837〈大盂鼎〉)🥸、![]() (《集成》4208〈段簋〉)等形🫃🏽,黃雅雯也據此主張〈高卣〉銘文

(《集成》4208〈段簋〉)等形🫃🏽,黃雅雯也據此主張〈高卣〉銘文![]() 字與傳抄古文

字與傳抄古文![]() 字皆應改釋為“烝”。[48]

字皆應改釋為“烝”。[48]

惟由上引甲金文諸例來看🧜♂️🧕🏽,![]() 字基本形體多从米、从豆、从廾,會雙手奉豆進獻穀物之意🚶♂️➡️,當逕釋為“登”👩🏼🌾。[49]“登”聲、“丞”聲古音相近🫸🏿,在先秦文獻中,“登”常通讀為“烝”或“蒸”。[50]《集篆古文韻海》1.8

字基本形體多从米、从豆、从廾,會雙手奉豆進獻穀物之意🚶♂️➡️,當逕釋為“登”👩🏼🌾。[49]“登”聲、“丞”聲古音相近🫸🏿,在先秦文獻中,“登”常通讀為“烝”或“蒸”。[50]《集篆古文韻海》1.8![]() 字,杜從古將之列於“禧”字條下,應是承襲自《重修宣和博古圖》釋文,今依其構形研判,當改釋為“登”。

字,杜從古將之列於“禧”字條下,應是承襲自《重修宣和博古圖》釋文,今依其構形研判,當改釋為“登”。

八📮、釋“祿”

0008.4.1《汗》5.66《義》![]()

0008.4.2《四》5.3《孝》![]()

0008.5.1《海》5.2![]()

“彔”字甲骨文作![]() (《合集》137正)、

(《合集》137正)、![]() (《花東》286)等形,金文作

(《花東》286)等形,金文作![]() (《集成》4140〈大保簋〉)、

(《集成》4140〈大保簋〉)、![]() (《集成》3702〈彔簋〉)等形🌐,構形一脈相承。戰國文字訛變較為激烈,不同區域有不同構形,楚系多作

(《集成》3702〈彔簋〉)等形🌐,構形一脈相承。戰國文字訛變較為激烈,不同區域有不同構形,楚系多作![]() (《上博一?孔》11)👦、

(《上博一?孔》11)👦、![]() (《上博二?容》32)等形,秦系多作

(《上博二?容》32)等形,秦系多作![]() (《考古與文物》2000.1“祿”字)📮🫥、

(《考古與文物》2000.1“祿”字)📮🫥、![]() (《集證》182.717“祿”字)等形🍚。

(《集證》182.717“祿”字)等形🍚。

傳抄古文“祿”字△形寫法,其構形與戰國楚簡“彔”字基本相合,應從黃錫全之說🧢,釋為“彔”字訛體🌮,只不過△字又進一步寫訛,乍看有些像是上从雨、下从女👨🏻💻。[51]“彔”當通讀為“祿”💜💹,如〈頌鼎〉“通彔永命”之“彔”即讀為“祿”,傳抄古文△字應當也是假“彔”為“祿”💷。

九🔝、釋“祥”

0008.7.2《四》2.13《老》![]()

0008.7.3《四》2.13《老》![]()

0008.7.4《海》2.12![]()

傳抄古文△字🧑💻,為《古文四聲韻》新增字形,既未見於出土古文,也未見於年代較早的《說文》✋🏽、《汗簡》、《三體石經》等文獻,來源待考👨🦯➡️🤏🏽。[52]△字豎畫右側“![]() ”形部件🌇,王丹判定為飾筆,並舉吉語璽“千羊(祥)”(《璽彙》4461)的“羊”作

”形部件🌇,王丹判定為飾筆,並舉吉語璽“千羊(祥)”(《璽彙》4461)的“羊”作![]() 為例🔜,認為璽文“羊”字左下角加了同樣的飾筆🤚🏽👇。[53]徐在國看法大致相同,但語氣稍有保留,認為該部件“似是飾筆”🙎🏿♀️。[54]李春桃也支持飾筆說,認為△字當逕釋為“羊”,古文應是假“羊”為“祥”。[55]徐海東推測△字所以贅加“

為例🔜,認為璽文“羊”字左下角加了同樣的飾筆🤚🏽👇。[53]徐在國看法大致相同,但語氣稍有保留,認為該部件“似是飾筆”🙎🏿♀️。[54]李春桃也支持飾筆說,認為△字當逕釋為“羊”,古文應是假“羊”為“祥”。[55]徐海東推測△字所以贅加“![]() ”🙇🏻♂️💅,其原因可能是仿照“馬”字《說文》籀文

”🙇🏻♂️💅,其原因可能是仿照“馬”字《說文》籀文![]() 🤽🏿♀️、古文

🤽🏿♀️、古文![]() 變化而成。[56]周翔認為“

變化而成。[56]周翔認為“![]() ”當為“示”旁之訛,將“示”旁下部三撇橫置即成“

”當為“示”旁之訛,將“示”旁下部三撇橫置即成“![]() ”形。[57]周翔“三撇橫置”之說👐🏼,純屬虛擬狀況🧖🏻♀️,不必費詞辯駁🕛。至於前四家都將△字釋為“羊”🦻🏽,將“

”形。[57]周翔“三撇橫置”之說👐🏼,純屬虛擬狀況🧖🏻♀️,不必費詞辯駁🕛。至於前四家都將△字釋為“羊”🦻🏽,將“![]() ”理解為贅加部件🩷,則須深入檢討🦵🏽。

”理解為贅加部件🩷,則須深入檢討🦵🏽。

前引徐海東之說,以“馬”字為例,類推“羊”字亦得贅加“![]() ”形部件🧎➡️,惟“馬”字所从“

”形部件🧎➡️,惟“馬”字所从“![]() ”其實是馬鬃之形🚧,為該字原本應有構件,而“羊”字所从“

”其實是馬鬃之形🚧,為該字原本應有構件,而“羊”字所从“![]() ”🫃🏼,若依徐說🦸🏽♀️,則是可有可無的贅加部件🧑🏻,二者情況迥異👦🏼,不能互為佐證。

”🫃🏼,若依徐說🦸🏽♀️,則是可有可無的贅加部件🧑🏻,二者情況迥異👦🏼,不能互為佐證。

若要證明△字所从“![]() ”為贅加部件✝️,其實另有更加合適的例證☛↕️。例如“工”字👵🏿,《說文》篆文作

”為贅加部件✝️,其實另有更加合適的例證☛↕️。例如“工”字👵🏿,《說文》篆文作![]() 、古文贅加“

、古文贅加“![]() ”作

”作![]() ,影響所及,傳抄古文从“工”諸字大多贅加“

,影響所及,傳抄古文从“工”諸字大多贅加“![]() ”形部件,如“左”字或作

”形部件,如“左”字或作![]() (0466.8.2《汗》2.22)🧑🏻🦼➡️、“巩”字或作

(0466.8.2《汗》2.22)🧑🏻🦼➡️、“巩”字或作![]() (0281.6.1《四》4.4《義》)🎫🌮。再如从“木”諸字,“木”旁往往也贅加“

(0281.6.1《四》4.4《義》)🎫🌮。再如从“木”諸字,“木”旁往往也贅加“![]() ”📴,如“制”字或作

”📴,如“制”字或作![]() (0428.7.1《說》)、“朱”字或作

(0428.7.1《說》)、“朱”字或作![]() (0563.5.3《汗》6.81〈庶〉)、“味”字或作

(0563.5.3《汗》6.81〈庶〉)、“味”字或作![]() (0105.7.2《四》4.8《老》)等等。

(0105.7.2《四》4.8《老》)等等。

若△字所从“![]() ”為贅加部件,則△字當為“羊”字繁構。但相對於前述从“工”旁、“木”旁諸字集體贅加“

”為贅加部件,則△字當為“羊”字繁構。但相對於前述从“工”旁、“木”旁諸字集體贅加“![]() ”形部件的現象,傳抄古文从“羊”旁諸字並未出現集體贅加“

”形部件的現象,傳抄古文从“羊”旁諸字並未出現集體贅加“![]() ”的情況,由此反思🎐,△字所从“

”的情況,由此反思🎐,△字所从“![]() ”是否為贅加性質,難免令人起疑,影響所及🥐,△能否逕釋為“羊”字繁體,也就存有爭辯空間。

”是否為贅加性質,難免令人起疑,影響所及🥐,△能否逕釋為“羊”字繁體,也就存有爭辯空間。

△字所从“![]() ”形部件,也有可能為“水”旁變體🏄🏻♀️,例如傳抄古文“洋”字或作

”形部件,也有可能為“水”旁變體🏄🏻♀️,例如傳抄古文“洋”字或作![]() (1091.1.1《汗》4.48《尚》)🧰、

(1091.1.1《汗》4.48《尚》)🧰、![]() (1091.1.2《四2.13《尚》)、

(1091.1.2《四2.13《尚》)、![]() (1091.1.3《海》2.12)等形,所从“水”旁即作“

(1091.1.3《海》2.12)等形,所从“水”旁即作“![]() ”形。△字與“洋”字構形特徵基本相合🍪,僅右半所从形體有“

”形。△字與“洋”字構形特徵基本相合🍪,僅右半所从形體有“![]() ”或“

”或“![]() ”之不同,而這兩個部件在傳抄古文中又經常互作,如“彩”字有

”之不同,而這兩個部件在傳抄古文中又經常互作,如“彩”字有![]() (0888.7.4《四》3.13《義》)、

(0888.7.4《四》3.13《義》)、![]() (0888.7.2《汗》3.30)二形,“彣”字有

(0888.7.2《汗》3.30)二形,“彣”字有![]() (0889.5.1〈汗目〉)、

(0889.5.1〈汗目〉)、![]() (0889.5.3《汗》4.48《說》)二形,“彰”字也有

(0889.5.3《汗》4.48《說》)二形,“彰”字也有![]() (0887.8.1〈陽〉)🦹🏼♂️、

(0887.8.1〈陽〉)🦹🏼♂️、![]() (0887.8.2《四》2.14《老》)二形🍠💇🏻。“水”旁若可作“

(0887.8.2《四》2.14《老》)二形🍠💇🏻。“水”旁若可作“![]() ”形,則△即有可能為“洋”字或體🚛。

”形,則△即有可能為“洋”字或體🚛。

如上所述,從構形演變角度來看,△既有可能為“羊”字繁體,也有可能是“洋”字或體。但《古文四聲韻》🧮、《集篆古文韻海》所錄古文🧘🏽♀️,常據《集韻》、《廣韻》等書所收或體改隸作篆而成,△字依形應隸定作“羏”,而“羏”字又見於《集韻?陽韻》,注云:“羏🤜🏿,美善也。通作洋。”由“通作洋”一語逆推可知,“羏”不能理解為“洋”字異體,只能認定為“羊”字繁構。傳抄字書將△列於“祥”字條下,應屬先秦古書習見的假“羊”為“祥”用法🏌🏿♀️。

十🈸、釋“祉”

0008.8.4《海》3.7![]()

《傳抄古文字編》“祉”字條所收5個古文字形👿,可依其結構區分成兩組:第一組主要出自〈碧落碑〉,作![]() (0008.8.1〈碧〉)🎛、

(0008.8.1〈碧〉)🎛、![]() (0008.8.2《四》3.8〈碧〉)、

(0008.8.2《四》3.8〈碧〉)、![]() (0008.8.3《三》5〈碧〉)、

(0008.8.3《三》5〈碧〉)、![]() (0009.1.1《海》3.7)等形🏊🏼,此體依形應隸定作“

(0009.1.1《海》3.7)等形🏊🏼,此體依形應隸定作“![]() ”,分析成从宀🛌🏻、止聲;第二組僅見於傳抄時代較晚的《集篆古文韻海》作“

”,分析成从宀🛌🏻、止聲;第二組僅見於傳抄時代較晚的《集篆古文韻海》作“![]() ”(0008.8.4《海》3.7),此體資料出處不詳👉🏽,依形應隸定作“

”(0008.8.4《海》3.7),此體資料出處不詳👉🏽,依形應隸定作“![]() ”,疑因“

”,疑因“![]() (止)”、“

(止)”、“![]() (亡)”二旁形近,遂將“

(亡)”二旁形近,遂將“![]() ”訛抄成“

”訛抄成“![]() ”🚣🏻♀️。[58]

”🚣🏻♀️。[58]

甲骨文已有“![]() ”字🫷🏽,作

”字🫷🏽,作![]() (《合集》5190)、

(《合集》5190)、![]() (《合集》16181反)等形🧒。黃錫全指出:甲骨文“

(《合集》16181反)等形🧒。黃錫全指出:甲骨文“![]() ”字🌬,舊多以為《說文》所無字,但因“宀”象宮室房屋之形,可指宗廟祭祀求福之地,如“宗”字《說文》訓作“尊祖廟也”,[59]而“示”指神示🧄,二者詞義相近🚵♀️,且古文字从“示”之字又常增从“宀”旁👨🏿🚀,如“福”或作

”字🌬,舊多以為《說文》所無字,但因“宀”象宮室房屋之形,可指宗廟祭祀求福之地,如“宗”字《說文》訓作“尊祖廟也”,[59]而“示”指神示🧄,二者詞義相近🚵♀️,且古文字从“示”之字又常增从“宀”旁👨🏿🚀,如“福”或作![]() (《集成》86〈邾太宰鐘〉),所以“

(《集成》86〈邾太宰鐘〉),所以“![]() ”當是“祉”之古體或別體。[60]上引黃錫全說法流通頗廣📨🥟,學者多據此將傳抄古文“

”當是“祉”之古體或別體。[60]上引黃錫全說法流通頗廣📨🥟,學者多據此將傳抄古文“![]() ”字釋為“祉”之異體🚐。[61]但“宗”字所以有“尊祖廟”之意🧚🏽,主要來自“示”旁的神主義,“宀”旁並無特指宗廟祭祀求福之地的用法📻,且“示”、“宀”二旁詞義不近,二者也從未互作,“

”字釋為“祉”之異體🚐。[61]但“宗”字所以有“尊祖廟”之意🧚🏽,主要來自“示”旁的神主義,“宀”旁並無特指宗廟祭祀求福之地的用法📻,且“示”、“宀”二旁詞義不近,二者也從未互作,“![]() ”恐非“祉”字古體或別體。相對而言,李宗焜《甲骨文字編》、劉釗主編《新甲骨文編(增訂本)》二書,都將甲骨文“

”恐非“祉”字古體或別體。相對而言,李宗焜《甲骨文字編》、劉釗主編《新甲骨文編(增訂本)》二書,都將甲骨文“![]() ”視為《說文》所無字,態度較為謹慎可取🧗🏿。[62]

”視為《說文》所無字,態度較為謹慎可取🧗🏿。[62]

“![]() ”、“祉”二字同从“止”聲👨🏼✈️,理當可以通假。筆者認為,

”、“祉”二字同从“止”聲👨🏼✈️,理當可以通假。筆者認為,![]() 字應隸釋作“

字應隸釋作“![]() ”🙅🏼,於〈碧落碑〉則是假“

”🙅🏼,於〈碧落碑〉則是假“![]() ”為“祉”。

”為“祉”。

十一👩🏻🦼➡️、釋“福”

(一)0009.2.2《四》4.3《老》![]()

《古文四聲韻》轉錄《古老子》“福”字作![]() ,而《說文》“祺”字小篆作

,而《說文》“祺”字小篆作![]() ,二者同樣左从示🙋🏻♀️、右从其👱♀️,依形均應隸定作“祺”。比較需要思考的是,《古文四聲韻》為何將“祺”字列於“福”字條下?對此,國一姝判定為“誤釋”,[63]王丹詮釋作“同義換讀”,[64]李春桃則是理解成“義近換用”🥱🫸。[65]

,二者同樣左从示🙋🏻♀️、右从其👱♀️,依形均應隸定作“祺”。比較需要思考的是,《古文四聲韻》為何將“祺”字列於“福”字條下?對此,國一姝判定為“誤釋”,[63]王丹詮釋作“同義換讀”,[64]李春桃則是理解成“義近換用”🥱🫸。[65]

“祺”、“福”二字👩🏻🔬🚗,構形迥異,讀音也相去甚遠,誤書👸🏽、誤釋、通假的可能性都偏低。上引王丹論文曾指出,《詩?大雅?行葦》“壽考維祺,以介景福”🧛🏻♀️🤹,《漢書?禮樂志》“惟春之祺”,顏師古注引如淳曰:“祺,福也。”[66]無論是“祺”👨❤️👨、“福”對舉👨🎤,或是以“福”釋“祺”🧰🧑🏻🎨,均反映“祺”、“福”二字詞義密切相關。

上引李春桃書,曾彙集31組傳抄古文“義近換用”例證。[67]傳抄古文“義近換用”現象♕,主要源自戰國古書版本異文常見的“同義換用”、“義近換用”現象。吳辛丑曾歸納出土簡帛與傳世典籍互為異文的類型🕋,發現簡帛典籍異文存在大量“同義換用”例證。[68]《古文四聲韻》4.3![]() 字,依形應隸釋作“祺”,《古老子》所見以“祺”為“福”的現象,應是先秦典籍版本異文“同義換用”習慣的孑遺。

字,依形應隸釋作“祺”,《古老子》所見以“祺”為“福”的現象,應是先秦典籍版本異文“同義換用”習慣的孑遺。

(二)0009.2.3《四》5.3《崔》![]()

0009.2.4《四》5.3《崔》![]()

《古文四聲韻》“福”字△形,左半所从“爪”形部件,其實是“示”旁古文![]() 訛體的隸古定寫法。“示”旁訛如“爪”旁的現象👬,在宋人傳抄的古文中並不罕見🛗,且主要見於《古文四聲韻》的隸定古文🐔,如該書“祖”字或作

訛體的隸古定寫法。“示”旁訛如“爪”旁的現象👬,在宋人傳抄的古文中並不罕見🛗,且主要見於《古文四聲韻》的隸定古文🐔,如該書“祖”字或作![]() (0012.8.4《四》3.11籀)、“神”字或作

(0012.8.4《四》3.11籀)、“神”字或作![]() (0010.4.4《四》1.31《崔》)👩🏽💼、“社”字或作

(0010.4.4《四》1.31《崔》)👩🏽💼、“社”字或作![]() (0016.6.4《四》3.22籀)、“視”字或作

(0016.6.4《四》3.22籀)、“視”字或作![]() (0859.2.2《四》4.5《崔》)等等。

(0859.2.2《四》4.5《崔》)等等。

傳抄古文“示”旁訛如“爪”旁的現象,也被保存在後世以楷書為主體的辭書中⚇,例如《龍龕手鑑?爪部》🧗🏿:“??🪞,音祖。”《字彙補?爪部》:“??,音義與祖同🧑🧑🧒🧒。”《字彙補?爪部》:“??,音義與祖同。”《龍龕手鑑?爪部》🧙♀️:“??,古文礼字👈🏼。”《龍龕手鑑?爪部》:“??🕗,音福🧝🏻♂️。”《字彙補?爪部》👩🏿⚕️:“??🚣♂️,音義與福同。”《龍龕手鑑?爪部》🌾:“??,音神。”前引“??”、“??”、“??”、“??”、“??”等字✡︎,《龍龕手鑑》🚚🤚🏿、《字彙補》都歸入“爪”部,註明該字“音某”、“音義與某同”🧒,此一現象反映,《龍龕手鑑》✏️🤜🏿、《字彙補》的編者是由音近通假的觀點💂🏿♂️,詮釋那些隸定古文與“祖”、“禮”⁉️、“福”💿、“神”等字的關係,不知它們其實是篆書古文訛體的隸古定寫法🕤。

(三)0009.4.3《海》5.33![]()

上列“福”字△形寫法🍙,出自《宛委別藏》本《集篆古文韻海》。但《集篆古文韻海》現存三個抄本,各本△字的篆體寫法及其釋文略有出入,為方便比對,茲將相關資訊彙整如下表🧏🏻♀️:

表5

|

版本 |

字形 |

釋文 |

|

〔明〕龔萬鍾本 |

|

|

|

〔清〕項世英本 |

|

|

|

〔清〕《宛委別藏》本 |

|

|

龔萬鍾本△字,左从禾👞、右从畐♡,釋文作“稫”👂。項世英本△字👨🔧,古文依舊左从禾、右从畐,但釋文寫得比較像是从示、畐聲的“福”字。《宛委別藏》本△字🤲🏼,釋文同項世英本寫作“福”,但古文卻比較像是从木、畐聲的“楅”字。《傳抄古文字編》所以將![]() 字列入“福”字條下🔔♧,係因該書所錄《集篆古文韻海》是採用《宛委別藏》本的緣故。[69]

字列入“福”字條下🔔♧,係因該書所錄《集篆古文韻海》是採用《宛委別藏》本的緣故。[69]

同一本書三個不同抄本的同一個字🛼🧑🏼🍳,古文字形及其釋文為何互有歧異👳🏻♀️,此一現象必須給予合理詮釋。丁治民《集篆古文韻海校錄》曾據《集韻》和古文篆體,主張△當為“稫”字。[70]但根據《集韻》收字情況🎼,頂多只能證明宋代已有“稫”字,必須對照△字三個抄本古文篆體之異同🧙🏽♀️,方能推導出△當為“稫”字的結論。對此,筆者認為,龔萬鍾本傳抄年代最早🍰,且其釋文也能與古文構形契合,情況最單純,可信度最高,據此研判,△字古文及其釋文原本均應為“稫”字。這三個版本的“稫”字古文,“禾”旁依序作![]() 、

、![]() 、

、![]() 形,表示禾穗的斜畫逐漸縮短👩🏻🚀,到了傳抄年代最晚的《宛委別藏》本🤠,所从“禾”旁已與“木”旁混同,難以清楚分辨🌸。

形,表示禾穗的斜畫逐漸縮短👩🏻🚀,到了傳抄年代最晚的《宛委別藏》本🤠,所从“禾”旁已與“木”旁混同,難以清楚分辨🌸。

在隸楷階段,“禾”🎙、“示”二旁形體相近🔭🥡,經常訛混互作🧙♂️,既有“禾”旁訛如“示”旁者,如“私”或作![]() (唐〈劉慎墓誌〉)💌🌭、“秦”或作

(唐〈劉慎墓誌〉)💌🌭、“秦”或作![]() (唐〈張延賞殘碑〉)🚴🏼、“秣”或作

(唐〈張延賞殘碑〉)🚴🏼、“秣”或作![]() (北魏〈元暐墓誌〉)💁🏽♀️、“秩”或作

(北魏〈元暐墓誌〉)💁🏽♀️、“秩”或作![]() (隋〈豆盧實墓誌〉)等等;也有“示”旁訛如“禾”旁者,如“祇”或作

(隋〈豆盧實墓誌〉)等等;也有“示”旁訛如“禾”旁者,如“祇”或作![]() (北魏〈元顥墓誌〉)、“祖”或作

(北魏〈元顥墓誌〉)、“祖”或作![]() (隋〈郭休墓誌〉)👩👩👧👧、“神”或作

(隋〈郭休墓誌〉)👩👩👧👧、“神”或作![]() (北周〈馬龜墓誌〉)🧑🏻🏫、“祗”或作

(北周〈馬龜墓誌〉)🧑🏻🏫、“祗”或作![]() (東漢〈孔宙碑〉)、“祥”或作

(東漢〈孔宙碑〉)、“祥”或作![]() (北魏〈長孫瑱墓誌〉)等等。項世英本🍬🧑🦽、《宛委別藏》本△字的釋文,疑因受到隸楷文字“禾”➜🛕、“示”二旁訛混互作的影響,以致將龔萬鍾本“稫”字訛抄成“福”字。此類將“示”旁訛成“禾”旁的情況🧜🏻♀️,在《集篆古文韻海》一書中不乏其例,如“禡”或作

(北魏〈長孫瑱墓誌〉)等等。項世英本🍬🧑🦽、《宛委別藏》本△字的釋文,疑因受到隸楷文字“禾”➜🛕、“示”二旁訛混互作的影響,以致將龔萬鍾本“稫”字訛抄成“福”字。此類將“示”旁訛成“禾”旁的情況🧜🏻♀️,在《集篆古文韻海》一書中不乏其例,如“禡”或作![]() (0016.3.2《海》4.37)✍🏼、“蒜”或作

(0016.3.2《海》4.37)✍🏼、“蒜”或作![]() (0065.1.1《海》4.29),皆可參照。

(0065.1.1《海》4.29),皆可參照。

如上所述,從《集篆古文韻海》各版本的古文構形及其釋文來看,固然可確認△原本應是“稫”字🏋🏻♀️,但在宋人編纂的《廣韻》、《集韻》⛪️、《玉篇》等辭書中,“稫”字均擁有兩種不同音義🧑🏻🌾,如《類篇?禾部》云🚣♀️:“稫,拍逼切。稫稄,禾密皃。又筆力切🍛。蹂禾下葉。”“稫”字這兩種音義,均未見於《說文》記載,也未見於其他先秦、兩漢文獻使用。[71]據此研判⛷,“稫”字疑非戰國古文👨🦽,而是漢代以降新造之字。如果這個推論得以成立,基於隸楷文字“禾”、“示”二旁經常訛混互作的考慮,戰國古文△字,極有可能本為示部的“福”字,惟經過歷代傳抄刊刻⬛️,古文構形及其釋文逐漸訛誤♎️,到了明代龔萬鍾本據以傳抄的《集篆古文韻海》底本,該字釋文可能已經訛如禾部的“稫”字,傳抄者根據已經訛誤成“稫”的釋文,自行改隸作篆,從而杜撰出古文篆體![]() 形寫法🌎。

形寫法🌎。

十二🤸🏽♀️、釋“祐”

0009.5.1《汗》5.65![]()

0009.5.2《海》4.45![]()

《汗簡》“祐”字△形,依形應隸定作“??”👨👩👧👧,分析作从門🤸🏿、右聲🈺。《汗簡》“祐”字為何寫作△形,鄭珍注云:“按字从門,於保佑無義,當別一文,借作祐字👶🏽。”[72]李春桃也贊成借“??”為“祐”之說。[73]“??”👮🏽♂️、“祐”二字同从“右”聲,理當可以通假🪣,但筆者認為它們也有可能是異體字關係。

“示”、“門”二旁詞義迥殊🍓,當作意符不太可能通用🔆,惟由“義異別構”觀點來看,它們還是有可能出現互作情況。[74]例如,《說文?示部》以“祊”為“??”之或體,並將這組異體字同訓為“門內祭先祖所以徬徨”,而《禮記?禮器》📉:“設祭于堂☑️,為祊乎外。”鄭玄注👯:“祊祭,明日之繹祭也。謂之祊者,於廟門之旁🧑🏼🍳,因名焉。”《爾雅?釋宮》:“閍謂之門。”陸德明《釋文》:“閍,《說文》作??,云‘或作祊’,門內祭先祖所徬徨也🙆🏻。”據此可知,“閍”、“祊”🈹🧝🏻♀️、“??”當為一字之異體🤶🏽,前者从“門”表示祭祀之場所,後二者从“示”表示祭祀之行為,不同的意符分別反映不同的造字觀點,此即所謂的“義異別構”現象。《玉篇?門部》💉🧮:“??🖋,古文祐🧜🏽。”玄應《一切經音義》:“??🐊,祐助,古文![]() ⚅、佑二形同。”“??”、“??”、“祐”三字,基本聲符同从“又”聲,“示”🥭、“門”二旁又可因義異別構而互作𓀝,所以這三個字形有可能為同一個字之異體。

⚅、佑二形同。”“??”、“??”、“祐”三字,基本聲符同从“又”聲,“示”🥭、“門”二旁又可因義異別構而互作𓀝,所以這三個字形有可能為同一個字之異體。

十三、釋“祗”

0009.7.1《石》22上![]()

0009.7.3《四》1.17《乂》![]()

傳抄古文“祗”字△形◻️,屢見於兩周金文,作![]() (《集成》4293〈六年召伯虎簋〉)🧗♀️、

(《集成》4293〈六年召伯虎簋〉)🧗♀️、![]() (《集成》10175〈史墻盤〉)等形,也見於戰國楚簡🧑🏼🏭,作

(《集成》10175〈史墻盤〉)等形,也見於戰國楚簡🧑🏼🏭,作![]() (《郭店?老乙》12)、

(《郭店?老乙》12)、![]() (《清華伍?三壽》14)等形👨🏽🎨,此字在出土文獻中多用來表示“祗敬”之“祗”。郭沫若認為此字取象兩缶相抵之形,或兩缶墊之以它物之形,當為“抵”或“底”的本字🏋️♂️。[75]郭說若能成立,則古文△字疑是假“抵”(或“底”)為“祗”🤦🏽。

(《清華伍?三壽》14)等形👨🏽🎨,此字在出土文獻中多用來表示“祗敬”之“祗”。郭沫若認為此字取象兩缶相抵之形,或兩缶墊之以它物之形,當為“抵”或“底”的本字🏋️♂️。[75]郭說若能成立,則古文△字疑是假“抵”(或“底”)為“祗”🤦🏽。

《古文四聲韻》“脂”字作![]() ,李春桃認為此形本為“祗”字古文,卻因該書“脂”、“祗”二字位置相鄰🤽🏽♀️,遂遭竄入“脂”字條中💇🏻。[76]此說固然有一定的可能性,但難以獲得確切證實🧗🏼♂️。古音“旨”在章紐脂部👨🏿⚕️,“氐”在端紐脂部🥿,彼此聲近韻同,經常互作通假。[77]筆者認為,《古文四聲韻》“脂”字

,李春桃認為此形本為“祗”字古文,卻因該書“脂”、“祗”二字位置相鄰🤽🏽♀️,遂遭竄入“脂”字條中💇🏻。[76]此說固然有一定的可能性,但難以獲得確切證實🧗🏼♂️。古音“旨”在章紐脂部👨🏿⚕️,“氐”在端紐脂部🥿,彼此聲近韻同,經常互作通假。[77]筆者認為,《古文四聲韻》“脂”字![]() ,與該書“祗”字△形♥︎👿,二者構形極為相似🥯,疑同為“抵”(或“底”)字,是以又可假借為“脂”🧑🏼🦱。《古文四聲韻》“脂”字

,與該書“祗”字△形♥︎👿,二者構形極為相似🥯,疑同為“抵”(或“底”)字,是以又可假借為“脂”🧑🏼🦱。《古文四聲韻》“脂”字![]() 形保存較為完整🙆🏻♀️,同書“祗”字

形保存較為完整🙆🏻♀️,同書“祗”字![]() 形頂端略有缺損,正好可以利用前者補足後者缺損之字形。

形頂端略有缺損,正好可以利用前者補足後者缺損之字形。

十四、釋“禔”

0009.8.1《海》1.4![]()

《集篆古文韻海》“禔”字![]() 形,依形應隸定作“媞”,分析作从女、是聲。《說文?示部》:“禔,安福也。”《說文?女部》🐼:“媞,諦也👱🏽。一曰妍黠也。一曰江淮之間謂母曰媞👩👧。”若依《說文》所載,“禔”與“媞”當為兩個不同的字🟰🦕,據此推論,古文

形,依形應隸定作“媞”,分析作从女、是聲。《說文?示部》:“禔,安福也。”《說文?女部》🐼:“媞,諦也👱🏽。一曰妍黠也。一曰江淮之間謂母曰媞👩👧。”若依《說文》所載,“禔”與“媞”當為兩個不同的字🟰🦕,據此推論,古文![]() 字應是假“媞”為“禔”🧑🦼。然而🥌,《集韻?支韻》:“禔☂️,安福也。或从女👨🏽⚖️。”若依《集韻》所述,“禔”與“媞”本為一字,據此推論,則古文

字應是假“媞”為“禔”🧑🦼。然而🥌,《集韻?支韻》:“禔☂️,安福也。或从女👨🏽⚖️。”若依《集韻》所述,“禔”與“媞”本為一字,據此推論,則古文![]() 字應是“禔”字異體😊。由於“示”旁與“女”旁未見義近互作或義異別構之例👌🏿,此處古文

字應是“禔”字異體😊。由於“示”旁與“女”旁未見義近互作或義異別構之例👌🏿,此處古文![]() 字宜優先考慮假“媞”為“禔”之說。

字宜優先考慮假“媞”為“禔”之說。

十五、結論

傳抄古文經過歷代傳抄,構形大多變得奇詭難識📔,是以長期遭到學者質疑🫄🏻。如今,隨著古文字資料大量出土,經由構形比對結果,已能證實傳抄古文大多來源有據。例如《古文四聲韻》5.7“一”字从“戈”作![]() 🆎,此體雖未見於《說文》、《三體石經》等文獻,卻能與春秋、戰國時期出土古文相合。又如〈碧落碑〉、《古老子》“天”字作

🆎,此體雖未見於《說文》、《三體石經》等文獻,卻能與春秋、戰國時期出土古文相合。又如〈碧落碑〉、《古老子》“天”字作![]() 、

、![]() 等形,此體也能與殷周時期甲金文相合🦸🏿。又如《汗簡》、《古文四聲韻》轉錄〈華嶽碑〉🪤、《義雲章》👷、〈雲臺碑〉“天”字🆖,皆增添“宀”形部件寫作“

等形,此體也能與殷周時期甲金文相合🦸🏿。又如《汗簡》、《古文四聲韻》轉錄〈華嶽碑〉🪤、《義雲章》👷、〈雲臺碑〉“天”字🆖,皆增添“宀”形部件寫作“![]() ”🔋,而出土古文此體僅見於晉系文字,此一現象當有助於探討〈華嶽碑〉、《義雲章》、〈雲臺碑〉的古文來源。再如《龍龕手鑑》、《字彙補》等辭書,將“??”、“??”🧚🏼♂️☢️、“??”🙍♀️⛷、“??”、“??”等字歸入“爪”部,並分別註明“音某”、“音義與某同”,將它們認定為“祖”🤹♀️、“禮”、“福”👨🏻🌾、“神”的通假字,如今比對篆體古文可知🤰🏽🤥,它們其實是“祖”🧮、“禮”👩🏿🚒、“福”👩🏻🔧、“神”等字的隸定古文。此類例證反映,傳抄古文大多來源有據,具有高度學術研究價值🥎。

”🔋,而出土古文此體僅見於晉系文字,此一現象當有助於探討〈華嶽碑〉、《義雲章》、〈雲臺碑〉的古文來源。再如《龍龕手鑑》、《字彙補》等辭書,將“??”、“??”🧚🏼♂️☢️、“??”🙍♀️⛷、“??”、“??”等字歸入“爪”部,並分別註明“音某”、“音義與某同”,將它們認定為“祖”🤹♀️、“禮”、“福”👨🏻🌾、“神”的通假字,如今比對篆體古文可知🤰🏽🤥,它們其實是“祖”🧮、“禮”👩🏿🚒、“福”👩🏻🔧、“神”等字的隸定古文。此類例證反映,傳抄古文大多來源有據,具有高度學術研究價值🥎。

有些傳抄古文構形🖥,乍看難以理解,惟經細心琢磨,即知大多有理可循。例如“源”字,《古文四聲韻》1.35作![]() ,《集篆古文韻海》1.17作

,《集篆古文韻海》1.17作![]() 🥄,其實都是假“元”為“源”,據此推論可知💏,《古文四聲韻》1.35

🥄,其實都是假“元”為“源”,據此推論可知💏,《古文四聲韻》1.35![]() ,《集篆古文韻海》1.17

,《集篆古文韻海》1.17![]() 、

、![]() ☸️,均為“元”字繁構,它們人形腋下那兩道“八”形短斜畫,應是不具表音、表意功能的贅件🎧。又如“天”字篆體古文

☸️,均為“元”字繁構,它們人形腋下那兩道“八”形短斜畫,應是不具表音、表意功能的贅件🎧。又如“天”字篆體古文![]() 、

、![]() 🫸🏿,隸定古文“??”,疑皆由出土古文

🫸🏿,隸定古文“??”,疑皆由出土古文![]() 、

、![]() 等形解散篆體而成🧘🏿♂️。又如“禮”字,《古文四聲韻》3.12作

等形解散篆體而成🧘🏿♂️。又如“禮”字,《古文四聲韻》3.12作![]() 🎽,《集篆古文韻海》3.12承之作

🎽,《集篆古文韻海》3.12承之作![]() ,對照《說文》“禮”字古文作

,對照《說文》“禮”字古文作![]() ,可知此類構形皆應分析作从示、乙聲。再如“禮”字🙆,《古文四聲韻》3.12作

,可知此類構形皆應分析作从示、乙聲。再如“禮”字🙆,《古文四聲韻》3.12作![]() 🦙,《集篆古文韻海》3.12作

🦙,《集篆古文韻海》3.12作![]() 🎧、

🎧、![]() 😸,對照傳抄古文“示”、“歺”二旁互作之例可知🍰,“禮”字當可改从“歺”旁表意👷♂️。又如《汗簡》5.65“祐”字作

😸,對照傳抄古文“示”、“歺”二旁互作之例可知🍰,“禮”字當可改从“歺”旁表意👷♂️。又如《汗簡》5.65“祐”字作![]() 🧑🏼🤝🧑🏼,《集篆古文韻海》4.45作

🧑🏼🤝🧑🏼,《集篆古文韻海》4.45作![]() 🙋🏿♀️,參照“閍”、“祊”、“??”的異體關係可以推知🤷🏻♂️,此二形也有可能是“祐”字異體👩🏿🦳。

🙋🏿♀️,參照“閍”、“祊”、“??”的異體關係可以推知🤷🏻♂️,此二形也有可能是“祐”字異體👩🏿🦳。

傳抄古文來源多元👨🏻🔧,大多很難詳究,在現存幾本傳抄古文字書中,資料來源最駁雜者,首推杜從古《集篆古文韻海》一書。例如該書4.40“上”字![]() 🤞,此體未見於先秦古文字😮💨,卻又能與漢代金文相合,反映該書所錄古文當有源自漢代文字者,並非全部承襲自戰國古文👣。再如該書1.8“禧”字作

🤞,此體未見於先秦古文字😮💨,卻又能與漢代金文相合,反映該書所錄古文當有源自漢代文字者,並非全部承襲自戰國古文👣。再如該書1.8“禧”字作![]() 👨👦👦,與宋人摹錄商周銅器銘文相合🫅🏿,證明該書有些古文當抄錄自《重修宣和博古圖》、《歷代鐘鼎彝器款式法帖》之類的宋人著作。還有一個較為特殊的例子,該書2.1“天”字

👨👦👦,與宋人摹錄商周銅器銘文相合🫅🏿,證明該書有些古文當抄錄自《重修宣和博古圖》、《歷代鐘鼎彝器款式法帖》之類的宋人著作。還有一個較為特殊的例子,該書2.1“天”字![]() ,經查當源自《歷代鐘鼎彝器款識法帖》卷16所錄秦璽🫷,而宋趙彥衛早已指出該璽疑非秦物🥇,而是後人偽刻之作,但該書傳抄者無法分辨真偽,還是援例予以收錄🚶🏻➡️。

,經查當源自《歷代鐘鼎彝器款識法帖》卷16所錄秦璽🫷,而宋趙彥衛早已指出該璽疑非秦物🥇,而是後人偽刻之作,但該書傳抄者無法分辨真偽,還是援例予以收錄🚶🏻➡️。

宋人編纂的傳抄古文字書👱🏼,常將通假字誤釋為本字🌴💣。這類誤釋例證,有些一望可知,例如《汗簡》5.66、《古文四聲韻》5.3假“祿”為“彔”;《集篆古文韻海》1.4假“媞”為“禔”;《三體石經》、《古文四聲韻》1.17假“抵”為“祗”🍅。有些需要詳加考證,方可證實為通假字🤞🏿,例如《古文四聲韻》5.7🖖🏼、《集篆古文韻海》5.10“一”字依序作![]() 📯、

📯、![]() 🤷🏻,其實此二形都是假“乙”為“一”💂🏻♀️。又如《古文四聲韻》1.35“元”字

🤷🏻,其實此二形都是假“乙”為“一”💂🏻♀️。又如《古文四聲韻》1.35“元”字![]() 👐,與《汗簡》目錄“亢”字

👐,與《汗簡》目錄“亢”字![]() 構形大致契合🧑🏿🎄,證明前者應是假“亢”為“元”🫶🏼🐬。又如《古文四聲韻》2.13、《集篆古文韻海》2.12“祥”字依序作

構形大致契合🧑🏿🎄,證明前者應是假“亢”為“元”🫶🏼🐬。又如《古文四聲韻》2.13、《集篆古文韻海》2.12“祥”字依序作![]() 💩、

💩、![]() 、

、![]() 🎾,參酌《集韻?陽韻》“羏🧑🏿🎄,美善也。通作洋”一語,可推知此類構形當為“羊”字繁構◽️,上列古文應是假“羊”為“祥”🤳。〈碧落碑〉🎅🏿、《古老子》“天”字作

🎾,參酌《集韻?陽韻》“羏🧑🏿🎄,美善也。通作洋”一語,可推知此類構形當為“羊”字繁構◽️,上列古文應是假“羊”為“祥”🤳。〈碧落碑〉🎅🏿、《古老子》“天”字作![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() ,這組古文構形特異,疑應隸釋為“??”👩🏽🏭,此處古文則是假“??”為“天”🍧。

,這組古文構形特異,疑應隸釋為“??”👩🏽🏭,此處古文則是假“??”為“天”🍧。

傳抄古文字書發生誤釋的原因,除了誤以假借字為本字之外,還有其他各式各樣情況🔕。例如《古文四聲韻》4.3以“祺”為“福”👇🏽,係因“祺”、“福”二字義近換用所致🥶。又如《集篆古文韻海》1.8釋“![]() ”為“禧”💷,係據宋王黼《重修宣和博古圖》釋文而定👨🔬,惟經比對出土古文可知💤👨🏼🚀,“

”為“禧”💷,係據宋王黼《重修宣和博古圖》釋文而定👨🔬,惟經比對出土古文可知💤👨🏼🚀,“![]() ”其實應是“登”字。又如《集篆古文韻海》3.7“祉”字从亡作

”其實應是“登”字。又如《集篆古文韻海》3.7“祉”字从亡作![]() 🚾,疑因“

🚾,疑因“![]() (止)”、“

(止)”、“![]() (亡)”二旁形近🙏🏽,書手遂將“

(亡)”二旁形近🙏🏽,書手遂將“![]() ”字訛抄為“

”字訛抄為“![]() ”🙍🏿♀️。又如《集篆古文韻海》4.14“帝”字作

”🙍🏿♀️。又如《集篆古文韻海》4.14“帝”字作![]() 🚞,此形其實是“上”字🙎🏻♂️,疑因《汗簡》“帝”🥮、“上”二字位置相鄰,杜從古據之抄錄時,可能看走了眼🫠,而將“

🚞,此形其實是“上”字🙎🏻♂️,疑因《汗簡》“帝”🥮、“上”二字位置相鄰,杜從古據之抄錄時,可能看走了眼🫠,而將“![]() ”一併置入“帝”字條下。又如《宛委別藏》本《集篆古文韻海》5.33“福”字作

”一併置入“帝”字條下。又如《宛委別藏》本《集篆古文韻海》5.33“福”字作![]() 🦸🏼♂️🧙🏻♀️,乍看好像是木部的“楅”字👨🏻🔧,惟經比對該書年代較早的抄本得知,此字原本應作

🦸🏼♂️🧙🏻♀️,乍看好像是木部的“楅”字👨🏻🔧,惟經比對該書年代較早的抄本得知,此字原本應作![]() ,當隸釋作“稫”,但戰國古文未見“稫”字🤴🏻,此疑為漢代以降新造字🛄,在宋人編纂的辭書中,大概受隸楷“示”📳、“禾”二旁經常形近互作的影響,而將楷書“福”字誤寫作“稫”,到了該書明代龔萬鍾本🧊,又根據辭書“稫”字改隸作篆,杜撰出古文

,當隸釋作“稫”,但戰國古文未見“稫”字🤴🏻,此疑為漢代以降新造字🛄,在宋人編纂的辭書中,大概受隸楷“示”📳、“禾”二旁經常形近互作的影響,而將楷書“福”字誤寫作“稫”,到了該書明代龔萬鍾本🧊,又根據辭書“稫”字改隸作篆,杜撰出古文![]() 字。再如“元”本為平聲字,《集古文韻》21“元”字

字。再如“元”本為平聲字,《集古文韻》21“元”字![]() 👨🏿🍳,卻被收錄在上聲卷次中,經與《古文四聲韻》3.30“广”字比對方知👨🏽🦲,

👨🏿🍳,卻被收錄在上聲卷次中,經與《古文四聲韻》3.30“广”字比對方知👨🏽🦲,![]() 其實是《汗簡》“广”字

其實是《汗簡》“广”字![]() 形寫訛,又因《集古文韻》將“广”字寫作

形寫訛,又因《集古文韻》將“广”字寫作![]() 🙅♂️🔙、

🙅♂️🔙、![]() 🛥,酷似楷書“元”字,以致《傳抄古文字編》將之誤入“元”字條下。

🛥,酷似楷書“元”字,以致《傳抄古文字編》將之誤入“元”字條下。

此外,還有一種特殊情況⁉️,傳抄古文字書釋文原本正確,卻被學者指認為誤釋↖️。例如《古文四聲韻》2.2“天”字![]() ,構形特徵與甲金文“大”字無別,有些學者據此主張

,構形特徵與甲金文“大”字無別,有些學者據此主張![]() 字應改釋為“大”👩🦽,惟經比對出土古文與其他傳抄古文,發現有些“天”字未必特別突顯人體頭部,“天”字古文或作

字應改釋為“大”👩🦽,惟經比對出土古文與其他傳抄古文,發現有些“天”字未必特別突顯人體頭部,“天”字古文或作![]() ,當有所本,毋庸改釋👨🏻💻。

,當有所本,毋庸改釋👨🏻💻。

徵引文獻

專著

〔周〕呂不韋Lü Buwei著,陳奇猷Chen Qiyou🍶🙌:《呂氏春秋校釋》Lüshi chunqiu xiaoshi🦸🏼♀️,上海Shanghai:學林出版社Xuelin chubanshe,1984年🕉❣️。

〔漢〕許慎Xu Shen:《說文解字》Shuowen ji zi,上海Shanghai:上海商務印書館Shanghai shangwu yinshu guan✸,1929年。

〔北周〕郭忠恕Guo Zhongshu著,〔清〕鄭珍Zheng Zhen🧬、鄭知同Zheng Zhitong箋正😗🚓:《汗簡箋正》Hanjian jianzheng♥️,臺北Taipei:藝文印書館Yiwen yinshuguan,1991年⛔️。

〔宋〕洪興祖Hong Xingzu🤐:《楚辭補注》Chuci buzhu🫷🏽,新北New Taipei:漢京文化Hanjing wenhua,1981年🧑🏽🎓。

〔清〕王昶Wang Chang:《金石萃編》Jin shi cui bian🧑🏿🔬,清嘉慶10年同治錢寶傳等補修本🟧,1805年,收入北京愛如生數字化技術研究富达Beijing airusheng shuzihua jishu yanjiu zhongxin:《中國基本古籍庫》Zhongguo jiben gujiku,合肥Hefei:黃山書社Huangshan shushe👩🏽🍳,2008年。

丁治民Ding Zhimin:《集篆古文韻海校補》Ji zhuanguwen yunhai jiaobu👩👧,北京Beijing🤱:中華書局Zhonghua shuju,2013年🕵🏿♀️。

中國社會科學院考古研究所Zhongguo shehui kexue yuan kaogu yanjiusuo編:《殷周金文集成釋文》Yinzhou jinwen jicheng shiwen第4卷,香港Hong Kong:香港中文大學中國文化研究所Xianggang zhongwen daxue zhongguo wenhua yanjiusuo🐔,2001年。

王丹Wang Dan⛵️:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》Hanjian, Guwen sishengyun xinzheng💳,上海Shanghai⏰🐋:上海古籍出版社Shanghai guji chubanshe,2015年🍴。

吳辛丑Wu Xinchou🧾:《簡帛典籍異文研究》Jianbo dianji yiwen yanjiu,廣州Guangzhou:中山大學出版社Zhongshan daxue chubanshe,2002年。

李宗焜Li Zongkun🙏🏼:《甲骨文字編》Jiagu wenzi bian,北京Beijing🤷🏻♀️:中華書局Zhonghua shuju🖖🏽,2012年🪦。

李春桃Li Chuntao:《古文異體關係整理與研究》Guwen yiti guanxi zhengli yu yanjiu🤏🏽,北京Beijing:中華書局Zhonghua shuju🌈,2016年。

孟蓬生Meng Pengsheng:《上古漢語同源詞語音關係研究》Shanggu hanyu tongyuanci yuyin guanxi yanjiu,北京Beijing:北京師範大學出版社Beijing shifan daxue chubanshe🦫🥋,2001年👩👧👧。

季旭昇Ji Xusheng🚴🏽♀️:《說文新證》Shuowen xinzheng,福州Fuzhou:福建人民出版社Fujian renmin chubanshe◾️,2010年⏺。

徐在國Xu Zaiguo、黃德寬Huang Dekuan🧑🚀:《古老子文字編》Gu Laozi wenzibian🧑🎄,合肥Hefei:安徽大學出版社Anhui daxue chubanshe,2007年。

徐在國Xu Zaiguo👱🏼♀️:《隸定古文疏證》Liding guwen shuzheng,合肥Hefei:安徽大學出版社Anhui daxue chubanshe🗜,2002年。

───:《傳抄古文字編》Chuanchao guwenzi bian👂,北京Beijing🥏:線裝書局Xianzhuang shuju🍱,2006年♜。

張世超Zhang Shichao、孫凌安Sun Lingan🤦🏼、金國泰Jin Guotai、馬如森Ma Rusen:《金文形義通解》Jinwen xingyi tongjie🙁,京都Kyoto🧑🏽💼:中文出版社Chu?bun shuppansh👰,1996年。

張亞初Zhang Yachu:《殷周金文集成引得》Yinzhou jinwen jicheng yinde,北京Beijing:中華書局Zhonghua shuju,2001年。

張涌泉Zhang Yongquan:《漢語俗字叢考》Hanyu suzi congkao,北京Beijing:中華書局Zhonghua shuju,2000年。

張儒Zhang Ru、劉毓慶Liu Yuqing:《漢字通用聲素研究》Hanzi tongyong shengsu yanjiu,太原Taiyuan🐍:山西古籍出版社Shanxi guji chubanshe🌄,2002年⭐️。

郭沫若Guo Moruo:《金文叢考》Jinwen congkao,北京Beijing🪆🐔:人民出版社Renmin chubanshe🍦,1954年。

陳建貢Chen Jiangong:《中國磚瓦陶文大字典》Zhong guo zhuan wa tao wen dazidian🪞,西安Xi an:世界圖書出版社Shijie tushu chubanshe,2001年。

陳偉Chen Wei等🙎🏻:《楚地出土戰國簡冊(十四種)》Chudi chutu zhanguo jiance (shisi zhong)🤾🏿♀️,北京Beijing:經濟科學出版社Jingji kexue chubanshe,2009年。

陳新雄Chen Xinxiong:《古音研究》Guyin yanjiu,臺北Taipei♋️:五南圖書Wunan tushu🙇🏽,1999年。

湯餘惠Tang Yuhui:《戰國文字編》Zhanguo wenzi bian,福州Fuzhou:福建人民出版社Fujian renmin chubanshe,2001年👨🏻🎨。

馮其庸Feng Qiyong👅、鄧安生Deng Ansheng❤️:《通假字彙釋》Tongjiazi huishi🍘,北京Beijing🆙:北京大學出版社Beijing daxue chubanshe,2006年。

黃錫全Huang Xiquan:《汗簡注釋》Hanjian zhushi,武漢Wuhan🤽♂️:武漢大學出版社Wuhan daxue chubanshe⇢,1990年。

───:《古文字論叢》Guwenzi luncong🦂,臺北Taipei:藝文印書館Yiwen yinshuguan,1999年。

劉釗Liu Zhao主編:《新甲骨文編(增訂本)》Xin jiaguwen bian (zengding ben)👨🏼⚖️,福州Fuzhou🛋:福建人民出版社Fujian renmin chubanshe,2014年🧙📳。

鍾柏生Zhong Bosheng等編👩🏿🎓:《新收殷周青銅器銘文暨器影彙編》Xinshou yinzhou qingtongqi mingwen ji qiying huibian第1冊,臺北Taipei:藝文印書館Yiwen yinshuguan,2006年。

期刊與專書論文

于省吾Yu Xingwu😉🤏🏽:〈碧落碑跋〉“Biluobei ba”😊,《考古學社社刊》Kaoguxueshe shekan第5期🤵,1936年12月🕗。

何琳儀He Linyi:〈說文聲韻鉤沉〉“Shuowen shengyun gouchen”🫡,收入中國許慎研究學會Zhongguo Xu Shen yanjiu xuehui編:《說文解字研究》Shuowen jiezi yanjiu第1輯,開封Kaifeng:河南大學出版社Henan daxue chubanshe,1991年🕵🏿♀️📲。

李家浩Li Jiahao:〈談清華戰國竹簡〈楚居〉的“夷![]() ”及其他〉“Tan qinghua zhanguo

zhujian ‘Chuju’ de ‘yitun’ ji qita”,收入李家浩Li Jiahao著🖐🏿,黃德寬Huang Dekuan主編🤦🏿♂️:《安徽大學漢語言文字研究叢書?李家浩卷》Anhui daxue han yuyan

wenzi yanjiu congshu, Li Jiahao juan🏋🏿♀️,合肥Hefei:安徽大學出版社Anhui daxue chubanshe,2013年。

”及其他〉“Tan qinghua zhanguo

zhujian ‘Chuju’ de ‘yitun’ ji qita”,收入李家浩Li Jiahao著🖐🏿,黃德寬Huang Dekuan主編🤦🏿♂️:《安徽大學漢語言文字研究叢書?李家浩卷》Anhui daxue han yuyan

wenzi yanjiu congshu, Li Jiahao juan🏋🏿♀️,合肥Hefei:安徽大學出版社Anhui daxue chubanshe,2013年。

周翔Zhou Xiang💺:〈傳抄古文考釋札記〉“Chuanchao guwen kaoshi zhaji”⚫️,《語文月刊》Yuwen yuekan 2013年第3期。

林聖峯Lin Shengfeng:〈論《韻海》所錄特殊美術字〉“Lun Yunhai suo lu teshu meishuzi”🪸,《興大中文學報》Xingda zhongwen xuebao第38期🫢,2015年12月。

容庚Rong Geng🐄⚁:〈鳥書考〉“Niaoshu kao”,《中山大學學報(哲學社會科學版)》Zhongshan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 1964年第1期。

黃錫全Huang Xiquan:〈利用《汗簡》考釋古文字〉“Liyong Hanjian kaoshi guwenzi”,收入中國古文字研究會Zhongguo guwenzi yanjiuhui、陝西省考古研究所Shanxisheng kaogu yanjiusuo🔙、中華書局編輯部Zhonghua shuju bianjibu編:《古文字研究》Guwenzi yanjiu第15輯🤸🏻♀️,北京Beijing:中華書局Zhonghua shuju,1986年♡。

趙平安Zhao Pingan💟🏗:〈唐子仲瀕兒盤匜“咸”字考索〉“Tang Zizhong biner panyi ‘xian’ zi kaosuo”🈶,收入中國古文字研究會Zhongguo guwenzi yanjiuhui、吉林大學古文字研究室Jilin daxue guwenzi yanjiushi編🦻:《古文字研究》Guwenzi yanjiu第27輯🕵🏻♀️,北京Beijing:中華書局Zhonghua shuju🫲,2008年。

劉建民Liu Jianmin:〈《新集古文四聲韻》與《集古文韻》卷三差異性研究〉“Xinji guwen sishengyun yu Ji guwenyun juansan chayixing yanjiu”,《中國文字研究》Zhongguo wenzi yanjiu第23輯🧾🔢,2016年8月。

學位論文

李春桃Li Chuntao♣︎:《傳抄古文綜合研究》Chuanchao guwen zonghe yanjiu,長春Changchun:吉林大學古籍研究所博士論文Jilin daxue guji yanjiusuo boshi lunwen,2012年。

李綉玲Li Xiuling:《《古文四聲韻》古文探賾》Guwen sishengyun guwen tanze,嘉義Jiayi🧑🏽🚀🧘🏿♂️: “國立”中正大學中國文學研究所博士論文Guoli zhongzheng daxue zhongguo wenxue yanjiusuo boshi lunwen,2009年。

林清源Lin Qingyuan:《楚國文字構形演變研究》Chuguo wenzi gouxing yanbian yanjiu👨🏿🚀,臺中Taichung🏄🏼🧗♂️:東海大學中國文學系博士論文Donghai daxue zhongguo wenxue xi boshi lunwen,1997年🤴。

林聖峯Lin Shengfeng:《傳抄古文構形研究》Chuanchao guwen gouxing yanjiu,臺中Taichung:“國立”中興大學中國文學研究所博士論文Guoli zhongxing daxue zhongguo wenxue yanjiusuo boshi lunwen🏎,2013年🧛🏽⇾。

徐海東Xu Haidong🧑🏼🦰:《《古文四聲韻》疏證(一二三卷)》Guwen sishengyun shuzheng (yi er san juan),重慶Chongqing:西南大學漢語言文字學專業博士論文Xinan daxue han yuyan wenzi xue zhuanye boshi lunwen,2013年。

國一姝Guo Yishu:《《古文四聲韻》異體字處理訛誤的考析》Guwen sishengyun yitizi chuli ewu de kaoxi,北京Beijing💇🏽♂️:北京語言文化大學漢語言文字學專業碩士論文Beijing yuyan wenhua daxue han yuyan wenzi xue zhuanye shuoshi lunwen⚃🪘,2002年🏐🏣。

黃雅雯Huang Yawen:《《集篆古文韻海》文字研究》Ji zhuanguwen yunhai wenzi yanjiu,臺北Taipei:“國立”臺灣師範大學國文學系碩士論文Guoli taiwan shifan daxue guowen xuexi shuoshi lunwen😻🧜🏿♂️,2013年🤸🏼♀️。

楊慧真Yang Huizhen🕢:《《汗簡》異部重文的再校訂》Hanjian yibu chongwen de zai jiaoding😴,北京Beijing:北京語言文化大學漢語言文字學專業碩士論文Beijing yuyan wenhua daxue han yuyan wenzi xue zhuanye shuoshi lunwen,2002年。

網站資料

中研院歷史語言研究所Zhongyang yanjiuyuan lishu yuyan yanjiusuo:《殷周金文暨青銅器資料庫》Yinzhou jinwen ji qingtongqi ziliaoku💆🏻♀️🪳,參見:http://bronze.asdc.sinica.edu.tw/rubbing.php?05431,瀏覽日期:2019年7月14日🪀。

董珊Dong Shan👨🏻🦳:〈“弌日”解〉“‘Yi ri’ jie”𓀖,參見:http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=207❓,瀏覽日期🤮:2006年2月20日。

本文原載於《政大中文學報》第三十三期💂🏼♀️,2020年6月。

* 此文為“科技部”專題研究計畫“《傳抄古文字編》釋字校註”研究成果之一,計畫編號MOST102-2410-H-005-036-MY3。

** 林清源現職為“國立”中興大學中國文學系特聘教授📰。

DOI:10.30407/BDCL.202006_(33).000

[1] 徐在國:《傳抄古文字編》(北京👕:線裝書局,2006年)。

[2] 各種傳抄古文資料簡稱𓀎,同上註,“凡例”。

[3] “一”字所增“戈”旁,疑由“戌”旁簡化而成🧽。詳董珊:〈“弌日”解〉🎴,參見:http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=207♻️🚟,瀏覽日期:2006年2月20日;趙平安:〈唐子仲瀕兒盤匜“咸”字考索〉🤷🏽♀️,收於中國古文字研究會🧎♀️、吉林大學古文字研究室編:《古文字研究》第27輯(北京:中華書局🔮,2008年),頁271。

[4] 从“戈”的“一”字古文,還屢見於其他成書年代較晚的古《老子》資料中,如《集鐘鼎古文韻選》5.5、《篆韻》5.11、《六書通》9.336👨🍼🧙🏼、《廣金石韻府》5.8🧑🏻🎄、《六書分類》1.1等處。詳徐在國、黃德寬:《古老子文字編》(合肥👨🔧:安徽大學出版社🚈,2007年),頁1。

[5] 黃錫全:《汗簡注釋》(武漢:武漢大學出版社👩🏽🦲,1990年),頁5。

[6] 例如👟,《集成》2458〈中作且癸鼎〉作“![]() ”、《集成》4241〈

”、《集成》4241〈![]() 作周公簋〉作“

作周公簋〉作“![]() ”、《集成》10478〈兆域圖銅版〉作“

”、《集成》10478〈兆域圖銅版〉作“![]() ”。

”。

[7] 例如🧔🏽♂️,睡虎地秦簡〈編年記〉簡3作“![]() ”📀。

”📀。

[8] 張儒、劉毓慶:《漢字通用聲素研究》(太原:山西古籍出版社🤦🏻♀️🚻,2002年)⛹🏽♀️,頁1010,“三通參”🍶;頁1013🧚🏽♀️❔,“參通彡”。

[9] 馮其庸、鄧安生👳♂️:《通假字彙釋》(北京:北京大學出版社,2006年)🏃🏻➡️,頁15-16👾🀄️,“乙通一”👳♀️。

[10] 〔清〕王昶:《金石萃編》(清嘉慶10年刻同治錢寶傳等補修本,1805年)🥏🧒🏽,收於北京愛如生數字化技術研究富达🥸:《中國基本古籍庫》(合肥🎇🐁:黃山書社🙂↕️,2008年)👩🏿🚒,卷34,頁569。

[11] 王丹:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》(上海:上海古籍出版社🌤,2015年),頁68-69。

[12] 周翔🍊:〈傳抄古文考釋札記〉,《語文月刊》2013年第3期,頁41。

[13] “源”从“原”聲,“原”、“元”二字古音同屬疑紐元部,此二聲系當可互作通假。詳張儒、劉毓慶:《漢字通用聲素研究》,頁735,“元通原”。

[14] 《集篆古文韻海》現存三個抄本:一是“國立中央”圖書館藏明嘉靖二年(1523年)龔萬鍾抄本🐝,二是《北京圖書館古籍珍本叢刊》(北京:書目文獻出版社,1796年)清嘉慶元年項世英抄本🔥,三是《委宛別藏》(揚州:江蘇古籍出版社,1988年)抄本🐙。龔萬鍾本書末題識云🦸:“時嘉靖癸未歲仲龝吉旦假抄本訂正重錄武陵伯子龔萬鍾識。”據此可知,在龔萬鍾本之前,當有年代更早的抄本。黃雅雯曾對《集篆古文韻海》做過專門研究🧳,可惜全書皆將“龔萬鍾”的“鍾”字誤植為“鐘”,應予訂正🦅。詳黃雅雯:《《集篆古文韻海》文字研究》(臺北:“國立”臺灣師範大學國文學系碩士論文,2013年),頁23-24、33-34、40-53。

[15] 字書若有標示部首,韻書若有標示韻目,為了避免行文繁瑣,一般不再逐一出注🧎♂️➡️。

[16] 王丹🤸:《《汗簡》🌗、《古文四聲韻》新證》🫴🧍,頁69。

[17] 陳新雄🀄️:《古音研究》(臺北𓀑:五南圖書,1999年)🤞,頁467,“元陽旁轉”🪓🚶🏻♂️;李家浩🚤:〈談清華戰國竹簡〈楚居〉的“夷![]() ”及其他〉,收於李家浩著𓀀,黃德寬主編🧑🏽:《安徽大學漢語言文字研究叢書?李家浩卷》(合肥:安徽大學出版社,2013年),頁248-249🪘。

”及其他〉,收於李家浩著𓀀,黃德寬主編🧑🏽:《安徽大學漢語言文字研究叢書?李家浩卷》(合肥:安徽大學出版社,2013年),頁248-249🪘。

[18] 李春桃:《傳抄古文綜合研究》(長春:吉林大學古籍研究所博士論文🧑🧑🧒,2012年),頁175-186🧑🎤。

[19] 周翔:〈傳抄古文考釋札記〉,頁41。

[20] 王丹👩👩👦:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》,頁10。

[21] 劉建民:〈《新集古文四聲韻》與《集古文韻》卷三差異性研究〉2️⃣,《中國文字研究》第23輯(2016年8月),頁103-109。

[22] 《集古文韻》21在“儼”字“![]() ”形之下標注又音“魚

”形之下標注又音“魚![]() 切”,“

切”,“![]() ”字不識,疑為“掩”字或“捲”字之誤🐮,也有可能為“杴”字↪️。《廣韻》“釅”字讀作“魚欠切”👨🎤,可做為將“

”字不識,疑為“掩”字或“捲”字之誤🐮,也有可能為“杴”字↪️。《廣韻》“釅”字讀作“魚欠切”👨🎤,可做為將“![]() ”字釋為“杴”之旁證。由“儼”字又音,以及“釅”字切語用字,可以推知《集古文韻》“

”字釋為“杴”之旁證。由“儼”字又音,以及“釅”字切語用字,可以推知《集古文韻》“![]() ”字切語上字“焦”應為“魚”字之誤。

”字切語上字“焦”應為“魚”字之誤。

[23] 古文字“自體類化”構形演變現象,詳林清源🧖♀️:《楚國文字構形演變研究》(臺中:東海大學中國文學系博士論文🏄🏿♀️,1997年)↖️,頁157-158。

[24] 陳建貢:《中國磚瓦陶文大字典》(西安🌨🧑🏼🎓:世界圖書出版西安公司🤺,2001年),頁301。

[25] 徐在國🤷🏿♂️:《傳抄古文字編?前言》,頁V🎅🏻。

[26] 〔北周〕郭忠恕著,〔清〕鄭珍、鄭知同箋正💚:《汗簡箋正》(臺北⚱️:藝文印書館,1991年)🚽,頁67🍲。

[27] 于省吾🙋🏻♂️:〈碧落碑跋〉,《考古學社社刊》第5期(1936年12月)🧑⚕️,頁58💹。

[28] 黃錫全▫️:《汗簡注釋》𓀐,頁83;徐在國✫:《隸定古文疏證》(合肥🔷:安徽大學出版社💟,2002年),頁13;楊慧真:《《汗簡》異部重文的再校訂》(北京:北京語言文化大學漢語言文字學專業碩士論文,2002年)🕞🤿,頁47;徐海東🤸🏿:《《古文四聲韻》疏證(一二三卷)》(重慶🙋🏼♂️🛫:西南大學漢語言文字學專業博士論文,2013年)💆🏼♀️👩🏻🔬,頁272;王丹:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》,頁154。

[29] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》(北京:中華書局♣️,2016年)🦟,頁341。

[30] 李綉玲:《《古文四聲韻》古文探賾》(嘉義🐰:“國立”中正大學中國文學研究所博士論文🛬,2009年)🚡,頁95-96。

[31] 〔宋〕洪興祖:《楚辭補注》(新北:漢京文化👨🏿🦳,1981年)💇🏽,頁331💁🏿♂️。

[32] 陳奇猷:《呂氏春秋校釋》(上海:學林出版社🫶🏿,1984年),頁743。

[33] 林清源:《楚國文字構形演變研究》,頁90-91。

[34] 湯餘惠🧑🏿:《戰國文字編》(福州:福建人民出版社🎩,2001年),頁507。

[35] 王丹🍝:《《汗簡》🛀🏿、《古文四聲韻》新證》,頁69🎦。

[36] 陳偉等:《楚地出土戰國簡冊(十四種)》(北京🥀:經濟科學出版社🕺🏻,2009年),頁108-109🟥。

[37] 李綉玲:《《古文四聲韻》古文探賾》,頁94💆、304☝🏽。

[38] 林聖峯🔟🧚🏽:〈論《韻海》所錄特殊美術字〉🧔🏽♂️,《興大中文學報》第38期(2015年12月)🫡,頁65-69🏄♀️。

[39] 周翔:〈傳抄古文考釋札記〉,頁41👰🏿♀️。

[40] 容庚:〈鳥書考〉,《中山大學學報(哲學社會科學版)》1964年第1期♥︎,頁90、91👨🏽🚀。

[41] 林聖峯:《傳抄古文構形研究》(臺中:“國立”中興大學中國文學研究所博士論文,2013年)🍿,頁161。

[42] 何琳儀🧗🏿♂️:〈說文聲韻鉤沉〉,收於中國許慎研究學會編:《說文解字研究》第1輯(開封:河南大學出版社,1991年)🎂🐗,頁287🚶。

[43] 孟蓬生👩🏼🏫:《上古漢語同源詞語音關係研究》(北京🫗:北京師範大學出版社,2001年)🤷🏿♀️,頁103📷。

[44] 徐在國:《隸定古文疏證》,頁19🚖🧻;王丹:《《汗簡》🔗、《古文四聲韻》新證》,頁159;李春桃:《古文異體關係整理與研究》,頁393。

[45] 林聖峯:《傳抄古文構形研究》🚈,頁26-27、163-164。

[46] 張亞初:《殷周金文集成引得》(北京💇🏼♀️:中華書局,2001年)👨🏼🦰🏂,頁108;中國社會科學院考古研究所編:《殷周金文集成釋文》第4卷(香港:香港中文大學中國文化研究所,2001年),頁173。

[47] 中研院歷史語言研究所🕙:《殷周金文暨青銅器資料庫》,參見👨🏼🏭:http://bronze.asdc.sinica.

edu.tw/rubbing.php?05431,瀏覽日期👭🏻:2019年7月14日👨🏿💻。

[48] 黃雅雯:《《集篆古文韻海》文字研究》,頁92🌾。

[49] 張世超🫰、孫凌安、金國泰🛖、馬如森🆓:《金文形義通解》(京都:中文出版社,1996年),頁558-560🧕;季旭昇:《說文新證》(福州🧓🏿:福建人民出版社👎🏼🌐,2010年)🦸♀️,頁112👱🏻♂️;李宗焜:《甲骨文字編》(北京🤜🏼:中華書局🌾👩🏽🔬,2012年)🔱,頁688、1092-1096;劉釗主編:《新甲骨文編(增訂本)》(福州:福建人民出版社,2014年)✍🏽,頁85-87、883🤸🏽♂️🫶。

[50] 張儒、劉毓慶🛡:《漢字通用聲素研究》,頁80,“![]() 通丞”。

通丞”。

[51] 黃錫全📰:《汗簡注釋》👇🏼,頁421。

[52] 从“![]() ”的△字古文🧑,還屢見於其他成書年代較晚的古《老子》資料中🧜,如《古文老子碑》31、《篆韻》2.20💮👨🏽🦲、《六書通》4.115🦸🏽、《集鐘鼎古文韻選》2.7、《六書通摭遺》4.438等處。詳徐在國、黃德寬:《古老子文字編》🏋🏻,頁8。

”的△字古文🧑,還屢見於其他成書年代較晚的古《老子》資料中🧜,如《古文老子碑》31、《篆韻》2.20💮👨🏽🦲、《六書通》4.115🦸🏽、《集鐘鼎古文韻選》2.7、《六書通摭遺》4.438等處。詳徐在國、黃德寬:《古老子文字編》🏋🏻,頁8。

[53] 王丹:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》,頁69🦹✧。

[54] 徐在國🚢👩🏼🍼:《隸定古文疏證》,頁16。

[55] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》,頁279。

[56] 徐海東:《《古文四聲韻》疏證(一二三卷)》💂🏼,頁340。

[57] 周翔🤽🏻🥜:〈傳抄古文考釋札記〉,頁41-42👐🏿。

[58] 《玉篇?宀部》註明“![]() ”為“古文罔”,惟其音義與《集篆古文韻海》3.7“祉”字“

”為“古文罔”,惟其音義與《集篆古文韻海》3.7“祉”字“![]() ”形寫法迥殊🪨,二者應當只是偶然同形而已。

”形寫法迥殊🪨,二者應當只是偶然同形而已。

[59] 黃錫全🍄:〈利用《汗簡》考釋古文字〉,收於中國古文字研究會、陝西省考古研究所、中華書局編輯部編:《古文字研究》第15輯(北京💁🏻♂️:中華書局🐘,1986年)𓀃,頁147-148🤳;此文又收入黃錫全:《古文字論叢》(臺北:藝文印書館,1999年),頁428-429。

[60] 同上註👃。

[61] 王丹:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》,頁145;徐海東:《《古文四聲韻》疏證(一二三卷)》,頁491🌀;黃雅雯:《《集篆古文韻海》文字研究》,頁123🐊。

[62] 李宗焜🔣:《甲骨文字編》🪝,頁275🤛;劉釗主編:《新甲骨文編(增訂本)》💇♀️,頁80。

[63] 國一姝:《《古文四聲韻》異體字處理訛誤的考析》(北京:北京語言文化大學漢語言文字學專業碩士論文,2002年)👨🏿,頁60⏸。。

[64] 王丹🦸🏽♂️:《《汗簡》、《古文四聲韻》新證》,頁70👩🏼🍳。

[65] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》👨🏽🚀,頁393🐨。

[66] 王丹🏋🏼♀️:《《汗簡》🫃、《古文四聲韻》新證》👩🏿🔧,頁70。

[67] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》,頁393-399。

[68] 吳辛丑:《簡帛典籍異文研究》(廣州:中山大學出版社,2002年)✍🏻,頁51-70,“簡帛異文所見古漢語詞彙現象”。

[69] 徐在國:《傳抄古文字編?凡例》👳,頁XXI。

[70] 丁治民:《集篆古文韻海校補》(北京:中華書局,2013年),頁205。

[71] 《說文》無“稫”字🐠,大徐本《說文?火部》:“??,以火乾肉🙍♂️👨🏿🦱。从火⛰,稫聲🛞。”惟徐鉉又於該字下注云👨🏿🌾:“《說文》無稫字⛑,當从?省🪦,疑傳寫之誤💃🏼☪️。”學者多從此說🧟♀️👦🏼。〔漢〕許慎:《說文解字》(上海😂🙌🏽:商務印書館,1929年)。

[72] 〔清〕鄭珍:《汗簡箋正》👦🏼,頁445👮🏻👴🏼。

[73] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》,頁25。

[74] 古人在為同一個字選配意符時,由於彼此造字觀點歧異👸🏼,有時會各自選用詞義並不相近的偏旁來充當,這樣形成的異體字關係,可稱之為“義異別構”。詳林清源:《楚國文字構形演變研究》,頁131-134。

[75] 郭沫若:《金文叢考?金文餘釋之餘》(北京:人民出版社,1954年),頁216-222🥗👐🏽。

[76] 李春桃:《古文異體關係整理與研究》,頁119👰🏼♂️。

[77] 張儒🧝🏽、劉毓慶:《漢字通用聲素研究》,頁782-783🫓,“旨通氐”。

本文收稿日期为2020年9月30日

本文发布日期为2020年10月5日

点击下载附件👨🏼🦲: 2133林清源🧝♂️:傳抄古文“一”、“上”、“示”部疏證二十七則.docx

下载次数:55

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编👨🔬:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量:696750