释甲骨文中的“秉棘”

——殷代巫术考索之一

刘钊

復旦大學出土文獻與古文字研究富达

内容提要:甲骨文中有“秉棘”一语,以往对“棘”字不识或误读🚴🏿♀️,影响了对卜辞的理解🆚。本文通过对“棘”字的考释,指出“秉棘”乃“手持酸枣树的枝条”之意🩺。“秉棘”的目的是为了驱鬼。以“棘”驱鬼作为巫术之一种,有着很强的延续性和久远的来源。通过卜辞“秉棘”一语的考释🦾,可以窥见殷代巫术文化之一斑。

关键词🚕:卜辞棘巫术

殷代崇奉上帝,尊神敬鬼🤪。《礼记·表记》引孔子的话说🥖:“殷人尊神🈵,率民以事神,先鬼而后礼。”尊神敬鬼,当然就会崇尚祭祀,注重禳除。这在甲骨文中有突出的反映👩🏿🍳🫃🏽。而祭祀和攘除往往又和巫术相联系。本文将撷取甲骨文中一个久被忽视的有关巫术的记载,试着加以分析和考索,以期得以窥见殷代巫术文化之一斑,并借此就正于学术界✨👩👩👦👦。

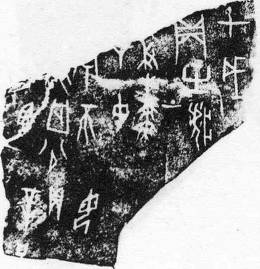

在殷墟甲骨文中👗,有如下二条宾组卜辞🍳:

1、□戌卜,宾贞:![]() (有)梦,王秉

(有)梦,王秉![]() 。(《合集》17444=《续》6·23·10🍘,典賓。拓本见附图1)

。(《合集》17444=《续》6·23·10🍘,典賓。拓本见附图1)

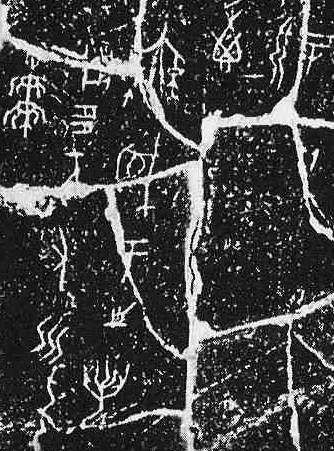

2👨🦽、甲戌卜💤,![]() 贞:

贞:![]() (有)梦,

(有)梦,![]() 秉

秉![]() ,才(在)仲宗,不〔隹(唯)〕

,才(在)仲宗,不〔隹(唯)〕![]() (忧)[1]🚔🔭,

(忧)[1]🚔🔭,

八月。(《合集》17445=《明》105🍆📪,典賓🤺。拓本见附图2)

上揭两条卜辞中有一个写作如下之形的字♑️:

![]() 《合集》17444

《合集》17444![]() 《合集》17445

《合集》17445

该字孙海波的《甲骨文编》作为不识字列于附录772页,姚孝遂🛀🏼、肖丁主编的《殷墟甲骨刻辞类纂》🦪,于省吾主编的《甲骨文字诂林》及沈建华、曹锦炎编著的《新编甲骨文字形总表》都漏列字头👺。王襄在1925年出版的《簠室殷契徵文考释》“典礼”部分四页下释该字为“枣”。[2]李孝定的《甲骨文集释》将该字列入存疑部分🚶♀️🤾🏻,谓“字下似从来,不可必为枣字,宜存疑。”[3]季旭昇著的《甲骨文字根研究》从王襄说⚉,谓:“字实从木㊗️、象多刺之形,正为枣之特征。……至《说文》讹作‘![]() ’,从重朿,失其朔矣🚣🏻♀️。”[4]

’,从重朿,失其朔矣🚣🏻♀️。”[4]

按王襄释此字为“枣”是正确的👷🏿♂️。该字形体并不像李孝定所说“似从来” ,因为甲骨文“来”字作“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”,字中间都从与英语字母“M”类似的斜笔,而“

”,字中间都从与英语字母“M”类似的斜笔,而“![]() ”、“

”、“![]() ”形中间并不写成斜笔,反倒写得与甲骨文“朿”字作“

”形中间并不写成斜笔,反倒写得与甲骨文“朿”字作“![]() ”很像。该字结构正如季旭昇所说:“从木,像多刺之形🧗🏿♀️。”

”很像。该字结构正如季旭昇所说:“从木,像多刺之形🧗🏿♀️。”

从形体上看,“枣”字最初应该是像酸枣树的形状🐨。酸枣树属落叶灌木或小乔木,高1—3米,在细的枝干上布有许多托叶针刺💙。如下图(采自网上资源):

上引甲骨文的“![]() ”👩🏼✈️、“

”👩🏼✈️、“![]() ”,正像酸枣树带有许多针刺之形。战国兵器铭文中枣字作 “

”,正像酸枣树带有许多针刺之形。战国兵器铭文中枣字作 “![]() ”(《集成》10922酸枣戈)、“

”(《集成》10922酸枣戈)、“![]() ”(《集成》11112宜无之枣戟)🏤,仍然保留着与甲骨文相近的写法,上下一体,尚未分离成两部分🤾♀️😂,只是所从类似“朿”字的部分讹混成了类似“来”字之形。在古文字中“来”👧🏿、“朿”两个形体经常相混,这是众所周知的现象。枣字到《说文》小篆割裂成上下重叠的两个“朿”,已经失去其本初象形的意味😄🫚。

”(《集成》11112宜无之枣戟)🏤,仍然保留着与甲骨文相近的写法,上下一体,尚未分离成两部分🤾♀️😂,只是所从类似“朿”字的部分讹混成了类似“来”字之形。在古文字中“来”👧🏿、“朿”两个形体经常相混,这是众所周知的现象。枣字到《说文》小篆割裂成上下重叠的两个“朿”,已经失去其本初象形的意味😄🫚。

通过以上论证,可知将“![]() ”、“

”、“![]() ”释为“枣”字无疑是正确的。但是问题并非如此简单。

”释为“枣”字无疑是正确的。但是问题并非如此简单。

枣有许多种类,如清潘荣陛《帝京岁时纪胜·时品》中说💇🏼♀️:“都门枣品极多,大而长圆者为缨络枣,尖如橄榄者为马牙枣,质小而松脆者为山枣,极小而圆者为酸枣。又有赛梨枣、无核枣、合儿枣、甜瓜枣🎀。”这是从枣的果实的角度分类的💯。从枣树的角度看,在中国最常见的枣树主要就分为两种,一种为北方大枣,枝干比较高大🔚;一种为北方小枣,枝干比较低矮👩🏽💼。北方小枣就是酸枣树。在古代汉语中🆔👊,酸枣树被称作“棘”,因此“ 棘实”就是指酸枣树的果实,所以酸枣又称作“棘枣”🤵🏻。《淮南子·兵略训》:“伐棘枣而为矜🔏,周锥凿而为刃🚾。”高诱注:“棘枣,酸枣也。”《诗经·魏风·园有桃》:“园有棘,其实之食🌶。”毛传🧗♀️:“棘💛,枣也。”朱熹《集传》:“棘,枣之短者。”刘向《九叹·愍命》:“折芳枝与琼华兮,树枳棘与薪柴。”王逸注📂:“小枣为棘。”

“枣”和“棘”相对时👱🏼♂️👭,有两对不同角度的区别。从枣树种类的角度区别时,“枣”是大概念🫄🏿,“棘”是小概念,说到“枣”,可涵盖所有枣树,而“棘”只指枣树之小者,即酸枣树;从枣树和果实的角度区别时🦯,“棘”主要用来指酸枣树本身☢️,而“枣”则主要用于指酸枣树的果实,并扩而大之指所有枣树的果实🧑🦲。所以“枣”和“棘”对言则别😰,散言则通。《埤雅》卷十三《释木》解释“枣”与“棘”的义训和形体时说👍🏻💂🏿♀️:“棘,大者枣,小者棘。盖若酸枣,所谓棘也。于文,重朿为枣,并朿为棘📩。一曰棘实曰枣。枣性重乔,棘则低矣,故制字如此。 ”

在早期文字中,“同一个字形可以用来代表两个以上意义都跟这个字形有联系,但是彼此的语音并不相同的词”的现象很常见✂️。[5]从“枣”和“棘”的义训和字形来看,两者最初很可能就是使用同一个形体的,即如甲骨文中“月” 与“夕”🐡✹、“立”与“位”、“大”与“夫”、“老”与“考”✭👨🏽⚖️、“王”与“士”、“示”与“主”、“卜”与“外”等的关系一样。[6]所以在甲骨文中😥♚,“![]() ”“

”“![]() ”很可能既是“枣”字,也是“棘”字。在字形发展的某个时段,一定存在着“重朿”和“并朿”两种异体🙇🏽♀️,后来即利用这两种不同的异体分别对应语言中的“枣”和“棘”两个词🚪🐃,从此字形发生分化,语言中这两个词在文字形体上开始可以严格区分👨🏼,这也使得语言中的词与字的对应关系变得更为严密。马王堆帛书《战国纵横家书》 238号简中的地名“煮枣”写作“煮棘”🌟,马王堆汉墓1号汉墓遣策133号简有文字“棘一笥有缣囊一”🗯,又签牌上写有“臧(藏)棘笥”,这两处的“棘”就都用为“枣” 。正好墓中出土物353号竹笥内有枣子☸️,可与遣策133号简和签牌文字所记相对应。[7]可见“枣”和“棘”两字形体在汉代仍然可以混用。这是“枣”和“棘” 两个形体最初本为一个来源的间接证据。所以上引甲骨文中的“

”很可能既是“枣”字,也是“棘”字。在字形发展的某个时段,一定存在着“重朿”和“并朿”两种异体🙇🏽♀️,后来即利用这两种不同的异体分别对应语言中的“枣”和“棘”两个词🚪🐃,从此字形发生分化,语言中这两个词在文字形体上开始可以严格区分👨🏼,这也使得语言中的词与字的对应关系变得更为严密。马王堆帛书《战国纵横家书》 238号简中的地名“煮枣”写作“煮棘”🌟,马王堆汉墓1号汉墓遣策133号简有文字“棘一笥有缣囊一”🗯,又签牌上写有“臧(藏)棘笥”,这两处的“棘”就都用为“枣” 。正好墓中出土物353号竹笥内有枣子☸️,可与遣策133号简和签牌文字所记相对应。[7]可见“枣”和“棘”两字形体在汉代仍然可以混用。这是“枣”和“棘” 两个形体最初本为一个来源的间接证据。所以上引甲骨文中的“![]() ”🕵🏿、“

”🕵🏿、“![]() ”,既可以释为“枣”⛄️,又可以释为“棘”。不过从具体文意考虑🤦🏽♀️,在上揭卜辞文句中,“

”,既可以释为“枣”⛄️,又可以释为“棘”。不过从具体文意考虑🤦🏽♀️,在上揭卜辞文句中,“![]() ”🪖、“

”🪖、“![]() ”还是以释为“棘”为好。如此上引卜辞文句中的所谓“秉

”还是以释为“棘”为好。如此上引卜辞文句中的所谓“秉![]() ”👃🏽,就应该释为“秉棘”。

”👃🏽,就应该释为“秉棘”。

“秉棘”是什么意思呢?

王襄在《簠室殷契徵文考释》“典礼”部分四页下考释上揭《合集》 17445号卜辞时说:“《周礼·宰夫》:‘以式法掌祭祀之戒具,与其荐羞🫣。’《礼记·月令》:‘羞以含桃,先荐寝庙’🏌🏿,即《礼记·中庸》荐时食之礼也🚝。此云王羞枣与周世荐羞于祖庙之礼同🚆。”[8]王襄释“枣”字虽然很正确,但误释“秉”字为“羞”,又将文意牵合于《礼记》荐食之礼🎰👶,其说甚为荒谬。

许进雄在《明义士收藏甲骨·释文篇》一书对《明续》SO522所作的释文中,认为“![]() ”字为“鬼神或所奏曲子之名”。这一解释没有什么根据,纯属猜测之词。[9]

”字为“鬼神或所奏曲子之名”。这一解释没有什么根据,纯属猜测之词。[9]

宋镇豪在《甲骨文中的梦与占梦》一文中,认为“![]() ”字“可能指一种带棘的干状旗旐类器物”🧖🏽♂️,意译《合集》17445号卜辞文意为“记商王梦境中在中宗之庙秉持

”字“可能指一种带棘的干状旗旐类器物”🧖🏽♂️,意译《合集》17445号卜辞文意为“记商王梦境中在中宗之庙秉持![]() 器,不会有祸忧么”。这一解释缺乏字形的考释,也是据文意生发的猜测,对读懂卜辞没有实质性的帮助。不过文中在推测“

器,不会有祸忧么”。这一解释缺乏字形的考释,也是据文意生发的猜测,对读懂卜辞没有实质性的帮助。不过文中在推测“![]() ”的形状时🧕🏿,提到“带棘”两字,可见在作者的潜意识中👩🏼✈️👂🏻,也是将“

”的形状时🧕🏿,提到“带棘”两字,可见在作者的潜意识中👩🏼✈️👂🏻,也是将“![]() ”与“棘”相联系的。[10]

”与“棘”相联系的。[10]

温少峰、袁庭栋在《殷墟卜辞研究—科学技术篇》一书中,对“秉 ![]() ”一词有详细的分析,因为这一观点影响较大,现不避繁琐,转引如下🚪🏌🏻:

”一词有详细的分析,因为这一观点影响较大,现不避繁琐,转引如下🚪🏌🏻:

甲文中有“![]() ”字👅,旧无释。此字在木上有重朿,当是“枣”字,今简化为“枣”。枣是我国自古以来的重要药物,《神农本草经》😠:“大枣,味甘平,主心腹邪气,安中养脾,助十二经🧚🏻♂️,平胃气,通九窍,补少气、少津液、身中不足✋🏽、大惊、四肢重⚅,和百药,久服轻身延年Ⓜ️。”《本草纲目》:“大枣和阴阳,调营卫,生津液。”卜辞云:

”字👅,旧无释。此字在木上有重朿,当是“枣”字,今简化为“枣”。枣是我国自古以来的重要药物,《神农本草经》😠:“大枣,味甘平,主心腹邪气,安中养脾,助十二经🧚🏻♂️,平胃气,通九窍,补少气、少津液、身中不足✋🏽、大惊、四肢重⚅,和百药,久服轻身延年Ⓜ️。”《本草纲目》:“大枣和阴阳,调营卫,生津液。”卜辞云:

(205)![]()

![]() 卜,宾贞🖕🏿:……疒🌔,王秉枣?(《续》六·二三·一○)

卜,宾贞🖕🏿:……疒🌔,王秉枣?(《续》六·二三·一○)

“秉”有“执”义(《尔雅·释诂》)🤽🏼,又有“禾盈把”义(《集韵》)。此辞乃殷王武丁患病之后,卜问是否以一把大枣为药以治疗之,乃是殷人以枣入药之证。更值得重视的是下列卜辞:

(206)甲戌卜✍️,贞。![]() (有)

(有)![]() (瘧)🛎,秉枣?(《明》一○五)

(瘧)🛎,秉枣?(《明》一○五)

此辞乃患虐之后🤷🏼♀️,卜问是否“秉枣“而治疗之。就大枣可否治瘧一事,作者求教于杨宗秩同志,承来信告之曰:“古代医书有以枣治瘧之说。《本草纲目》引《岣嵝神书》云:‘咒枣治瘧,执枣一枚,咒曰:吾有枣一枚☞,一心归大道,优他或优降。或劈火烧之,念七遍吹枣上,与病人食之,即愈。’据《黄帝内经 ·瘧论》,认为瘧之成因🫄🏿,系人体感受外邪后,阴阳更盛🌦↗️,上下交争🛸,相并相移📱🧑🏼💼,营卫不调的结果。古人所言之瘧,比今之瘧原虫伤人发瘧的范围要广泛得多,其中如因脾胃虚弱、食积🌝🍯,导致寒热往来🙍🏿,亦属瘧疾。以枣治之⛄️,可以有效。《岣嵝神书》谓‘咒枣治瘧’,其实🌲,不咒亦同样取效。汉代张仲景《伤寒论》即以枣作复方治瘧之小柴胡汤,沿用至今🙇🏽♂️,仍获显效。殷人以枣治病🤳,以枣治瘧👨🎓👶🏻,从这个侧面🎄,充分标明我中华民族光辉灿烂的文明历史🚴♂️。殷商时代卫生事业已较发达🙅🏼♀️,以枣疗瘧,不失其为明证也🦶🏻。”卜辞记“秉枣治瘧”🤹🏻♀️,后世医书记“咒枣治瘧”,二者若合符契,此为殷代以药物治病之又一确证🕵🏻。[11]

在上引解释中,对“枣”字的考释是正确的🂠,但是说枣字“旧无释”却不是事实。将“秉枣”与治病联系起来乍看似乎很有道理‼️,其实却是非常错误的▶️。首先,是因为将“梦”字误释为“疾”和 “瘧”,才会牵扯出以枣为药治病和枣可治瘧的议论,真可谓一字之差👰🏿,谬以千里。其次✦,将“秉枣”一语中的“枣”理解成枣的果实🐌,从词语搭配的角度看也是有问题的🆓。在古汉语中,“秉”字在用作动词时😊,是指手握持物体的动作。如果 “秉”字所带的宾语是具体实在的物体的话,则这个物体一般都具有细长的形貌☑️。如早期典籍中的“秉剑”、“秉耒”、 “秉圭”、“秉枹”🏇🏽、“秉拂”👌🏻、“秉刍”🫨、“秉旄”、“秉牍”、“秉辔”🙅🏻、“秉笔”、“秉鞭”、“秉节”、“秉钺 ”、“秉椒”等,所持之物无一例外都是细长状的,像“枣”这样小而椭圆的物体,一般情况下是不会使用“秉”这个词来搭配的。上引宋镇豪的文章将“![]() ”理解为细长状的“一种带棘的干状旗旐类器物”,很可能也是考虑到“秉”字所带宾语具有的这种形貌特征🙋🏽♂️,才做出了如上的推测。

”理解为细长状的“一种带棘的干状旗旐类器物”,很可能也是考虑到“秉”字所带宾语具有的这种形貌特征🙋🏽♂️,才做出了如上的推测。

我们认为上引甲骨文中“秉棘”的“棘”指的就是酸枣树🪯,具体所指可以是酸枣树的枝条,或是用酸枣树枝条制成的箭、刀👼🏼、锥、剑等物。在古代,酸枣树的枝条可以用来充当驱鬼的法器,即制成驱鬼的箭🎆😑、刀🪝、锥、剑来使用🛕。用“棘”做成的箭在古代被称作“棘矢”或“棘箭”,常常见于记载驱鬼的描写🧑💼。《左传·昭公十二年》:“昔我先王熊繹🪮,辟在荆山……跋涉山林👩🏻🍼,以事天子。唯是桃弧、棘矢,以共禦王事。”晋杜预注: “桃弧,棘矢,以禦不祥。言楚在山林💇🏿,少所出有🦴。”又《左传·昭公四年》说🏊🏼:“其出之也,桃弧🎷、棘矢,以除其灾。 ”晋杜预注:“桃弓、棘箭,所以禳除凶邪,将御至尊故👄👨🏻🦯。”唐《法苑珠林》卷四十五载《白泽图》云👨🏻🦯➡️:“又丘墓之精名曰狼鬼,善与人斗不休,为桃棘矢,羽以鵄羽以射之☪️。”以“棘”为箭👩🏿🏫、刀👐🏽、锥👩🏻🌾、剑用来驱鬼的记载👨👩👧,还见于睡虎地秦简《日书》。如“以桃为弓,牡棘为矢🧜🏻♂️🆚,羽之鸡羽,见而射之,则已矣。”(简27背壹—28背壹)👩🏻🦽➡️、“以棘锥桃秉(柄)以![]() (敲)其心👱♂️,则不来。”(简36背壹)、“取牡棘烰(炮)室中,蠪(龙)去矣。”(简51背壹)、“人妻妾若朋友死,其鬼归之者😩,以沙芾、牡棘枋(柄)👈🏿,热(执)以待之👩🏽⚖️,则不来矣。” (简65背壹—66背壹)、“以牡棘之剑【刺】之,则不来矣。”(简42背贰—43背贰)🦻🏻、“取桃枱椯四隅中央,以牡棘刀刊其宫蘠(墙)🦌。”(简 24背参—25背参)、“鬼恒宋易人,是不辜鬼😡,以牡棘之剑刺之🥇🤸🏼,则止矣。”(简 36背参)

(敲)其心👱♂️,则不来。”(简36背壹)、“取牡棘烰(炮)室中,蠪(龙)去矣。”(简51背壹)、“人妻妾若朋友死,其鬼归之者😩,以沙芾、牡棘枋(柄)👈🏿,热(执)以待之👩🏽⚖️,则不来矣。” (简65背壹—66背壹)、“以牡棘之剑【刺】之,则不来矣。”(简42背贰—43背贰)🦻🏻、“取桃枱椯四隅中央,以牡棘刀刊其宫蘠(墙)🦌。”(简 24背参—25背参)、“鬼恒宋易人,是不辜鬼😡,以牡棘之剑刺之🥇🤸🏼,则止矣。”(简 36背参)

《汉书·景十三王传》载广川王刘去与后昭信共杀刘去幸姬陶望卿,“共支解🩳,置大镬中,取桃灰毒药并煮之。”采用如此残酷的手段,目的是让死去的陶望卿“使不能神”🧘🏿♀️。该传又载后昭信与广川王刘去杀姬荣爱,“去缚系柱,烧刀灼溃两目,生割两股,销铅灌其口中。爱死,支解以棘埋之。”“以棘埋之”中 “棘”的作用,与上条所引“桃灰”的作用相同🤦🏿。又《汉书·翟方进传》载🫂:“莽尽坏义第宅🚥,污池之©️。发父方进及先祖冢在汝南者🙇🏿,烧其棺柩,夷灭三族🧜🏼🧑🧒,诛及种嗣,至皆同坑,以棘五毒并葬之👰🏻♂️。”上引《汉书》用“棘”葬埋尸体的两例记载👩🏼💼🤲🏼,说明用“棘”葬埋尸体的目的是阻止被虐杀者化为鬼魂进行报复🐀。这也是典籍记载中“棘”可用于驱鬼的例证。

棘可用来驱鬼㊙️,与其自然特性和功用有关。首先棘木非常坚硬,且布满针刺,很适合作为武器来使用👨🏼💼。古代经常用“棘”制作矛和戟的柄,即《淮南子·兵略训》所谓“伐棘枣而为矜”。《史记 ·平津侯主父列传》:“起穷巷,奋棘矜🥛,偏袒大呼而天下从风🏂🏼。”司马贞索隐:“矜,今戟柄🧏♂️。”在古代医方中,“棘针”(又名棘刺🍰、白棘),尤其是曲钩棘针👩🏼💼,是一味经常出现的药品,多用于治疗痈疽毒疮等症。梁陶弘景《本草经集注》谓白棘“补肾气,益精髓。”古人认为酸枣具有滋益补气,安心养神的功能。《神农本草经》谓酸枣“味酸,平🆘,无毒✍🏻⏯。治心腹寒热,邪结气聚⛹🏻♀️,四肢酸痛,湿痹🏊🏿。久服安五脏👳🏽♂️,轻身,延年。”梁陶弘景《本草经集注》谓酸枣“补中🧑🏿💻,益肝气👩🏼🎤,坚筋大骨🐱,助阴气,令人肥健。”不光酸枣如此,秦汉人视所有的枣都具有补气健身的功能🦹🏻♀️。《太平御览》卷九百六十五引焦赣《易林·师之豫》曰🐩:“北山有枣,使叔寿考🦼。”传汉东方朔撰《神异经》中载“北方荒中有枣林焉🚶🏻➡️💁🏽,其髙五十丈,敷张枝条数里余🧑🏻⚖️,疾风不能偃,雷电不能摧,其子长六七寸🎪,围过其长,熟赤如朱🍎,干之不缩🎼,气味润泽,殊于常枣,食之可以安躯,益于气力。此枣枝条盛于常枣,亦益气安躯。赤松子云:北方大枣味有殊🔁,既可益气又安躯𓀈。”古人还认为枣可以通神👩🏽🚒,所以《汉书·郊祀志》载方士公孙卿谓♊️:“‘仙人可见❓,上往常遽,以故不见🚭。’今陛下可为馆如缑氏城,置脯枣,神人宜可致🙎🏼。”又《汉书·封禅书》载李少君游说汉武帝时说:“臣尝游海上,见安期生,安期生食臣枣,大如瓜。”《后汉书·方术列传·王真传》载“孟节能含枣核📅,不食可至五年十年𓀅。”1991年发现的东汉二年肥致碑,记载“君常舍止枣树上,三年不下,与道逍遥。”在汉代铜镜铭文中🖥,也常见“上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣”的诗句👨🏻🏫。至于西王母、汉武帝食枣的传说更是尽人皆知。又后世道教经籍中含枣核、服枣汤、煎枣糕的记载更是不胜枚举。《抱朴子内篇》卷四《金丹》篇载“张子和丹法”,谓丹合成后“以枣膏和丸之,服如大豆,百日,寿五百岁。”卷十五《杂应篇》谈到“登峻涉险⇢、远行不极之道”时谓⛷:“或用枣心木为飞车” ,卷十七《登涉》提到仙人陈安世符时谓🤷🏿♀️:“此符是老君所戴,百鬼及蛇蝮虎狼神印也➖🎾。以枣心木方二寸刻之,再拜而带之❣️,甚有神效🦮。”[12]

既然古人认为“棘”和“枣”具有如此多的功效和如此强的神力,因此用其来驱鬼,就变得不难理解了。

秦汉时期的人有很强的谐音观念⬅️,常常将同音或音近的两个不同的字的字义随便替换。如《史记·张耳陈余列传》载汉高祖过赵柏人之地,将“柏人”谐音理解成“迫人”并不宿而去,就是一个很典型的例子。《说文解字》中存在的大量的“声训”,也是这一习俗的充分反映🧏🏽♀️😅。这一习俗甚至反映在当时施行巫术的相关法器上。如秦汉时常常用“桃”和“桑”来驱鬼👌🏻,“桃”即谐音“逃”,“桑”即谐音“丧”。“丧”古代有“逃亡 ”之义,又“丧”可训为“亡”🦚👨🦽➡️,“亡”也有逃亡之义。[13] 因此“桃”和“桑”都包含着“逃跑”的意思,暗喻用“桃”和“桑”驱鬼可以让鬼“逃跑”。古代“棘”与“亟”🤶🏻🙅🏽♀️、“急”相通👿,秦汉时驱鬼的咒语常常有“急急如律令”一类的套语,用“棘 ”驱鬼是否也有谐音的观念存在其中,殷代是否就有了与秦汉一样的谐音观念,这些都是值得考虑的问题。

在古人的观念中,梦与鬼魂有关。古人认为人做恶梦是因为鬼把人的魂魄夺走造成的。做恶梦在古代称为“厌”,又称作“![]() ”,《说文》👼🏻:“

”,《说文》👼🏻:“![]() 🙍🏽♂️,寐而厌也。”又作“眯”,睡虎地秦简《日书·诘皋》🧑🏽🎨💜:“一室中卧者眯也👫,不可以居,是□鬼居之🧆。”《淮南子·精神训》;“觉而若眯,以生而若死🤴🏽。”高诱注🪅:“眯,厌也。楚人谓厌为眯🧞。”今日北方方言犹称做恶梦为“厌住了”,正是这一词语的孑遗。在甲骨文中有许多“梦”和“多鬼梦”的记载🐼,也反映了殷人把梦与鬼魂相联系的观念。[14]

🙍🏽♂️,寐而厌也。”又作“眯”,睡虎地秦简《日书·诘皋》🧑🏽🎨💜:“一室中卧者眯也👫,不可以居,是□鬼居之🧆。”《淮南子·精神训》;“觉而若眯,以生而若死🤴🏽。”高诱注🪅:“眯,厌也。楚人谓厌为眯🧞。”今日北方方言犹称做恶梦为“厌住了”,正是这一词语的孑遗。在甲骨文中有许多“梦”和“多鬼梦”的记载🐼,也反映了殷人把梦与鬼魂相联系的观念。[14]

上引两片卜辞的文句中🤚,都有“有梦,王秉棘”的记载。既然已知“梦” 与鬼魂有关,又已知“棘”可用来驱鬼🧑🏽🏭,则上引卜辞文句中的“有梦,王秉棘”,显然说的是王做了恶梦🧛🏻,然后手持酸枣树的枝条来驱鬼的意思。

殷人认为致人做恶梦👨🏻🦽➡️、并为生人带来灾厄的鬼常常就是祖先,即先王先妣。而先王先妣的牌位就在宗庙里🥃🌌,所以上引《合集》17445说王有梦并“在仲宗”“秉棘”✥,显然是指在宗庙中禳除,这就清楚地揭示了为什么会选择在“宗庙 ”里施行这一巫术的原因。

讨论至此🧼,甲骨文中“秉棘”的含义可以说已经很清楚了👩🏽🦱。

由甲骨文中以棘驱鬼的记载,我们得以窥见殷代巫术文化之一斑。从秦汉以前典籍及出土文献中反映出的这一习俗🚧,让我们知道以棘驱鬼作为具有顽强生命力的巫术文化之一种,有着很强的延续性并有着久远的来源。

下面附带考释一下甲骨文中的另外一个棘字🧑🏻🍼👩🏿🔧。

花园庄东地甲骨206片有如下文句🌜:

3🔊、丁丑卜☑️,在主京🧑🏻🦰👱♀️:子其叀舞戉,若☄️。不用。子弜叀舞戉于之,若。用。多万又(有)巛(灾),引 ![]() 👇🏽。(非王卜辞🧗🏻。拓本部分见附图3)

👇🏽。(非王卜辞🧗🏻。拓本部分见附图3)

文中“引”字后一字作如下之形🧩:

![]()

姚萱在《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的初步研究》一书中引张亚初说将其释为“祁”🔈。[15]

按《甲骨文编》所收“祁”字作如下之形:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

字中所从的垂笔都作互不交叉的平行姿态,与“![]() ”字中间的笔画有明显的不同。“

”字中间的笔画有明显的不同。“![]() ”与上释甲骨文“枣”或“棘”字作“

”与上释甲骨文“枣”或“棘”字作“![]() ”更为接近👨🏿🦳,只是下垂的两笔写得有些弯曲而已。魏慈德在《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的地名及语词研究》一文中,将花园庄东地甲骨206片中的“

”更为接近👨🏿🦳,只是下垂的两笔写得有些弯曲而已。魏慈德在《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的地名及语词研究》一文中,将花园庄东地甲骨206片中的“![]() ”字与上揭《合集》17444🚶♀️➡️👩🏿✈️、17445中的“

”字与上揭《合集》17444🚶♀️➡️👩🏿✈️、17445中的“![]() ”和“

”和“![]() ”相比较,认为三者是一个字,这是非常正确的意见。[16]

”相比较,认为三者是一个字,这是非常正确的意见。[16]

因此🕵️♂️,我们认为“![]() ”字也应该释为“枣”或“棘”,从文意上考虑,在上引卜辞文句中也应该释为“棘”。所谓“引

”字也应该释为“枣”或“棘”,从文意上考虑,在上引卜辞文句中也应该释为“棘”。所谓“引 ![]() ”,就应该释为“引棘”。

”,就应该释为“引棘”。

上引魏慈德的文章在谈到“引![]() ”的含义时说:“‘秉

”的含义时说:“‘秉![]() ’‘引

’‘引![]() ’构词方式当同于‘舞戉’👞,‘舞戉’是持戉以舞,故‘

’构词方式当同于‘舞戉’👞,‘舞戉’是持戉以舞,故‘![]() ’当也是可持之物👨🏼。‘引

’当也是可持之物👨🏼。‘引![]() ’在此与消灾有关👡🟡。”这一解释恐怕是有问题的。

’在此与消灾有关👡🟡。”这一解释恐怕是有问题的。

黄天树曾指出,卜辞“用”↕️、“不用”等用辞后所附记的刻辞有两种情况🧚🏿♂️,一种是验辞,一种还是用辞,即记录施用情况的用辞。[17] 在上引花园庄东地甲骨260片中,“子其叀舞戉👱♀️,若🤹🏻。不用。”和“子弜叀舞戉于之,若。用。”两句,乃是“舞戉”与“弜舞戉”的正反对贞。其中的“用”和“不用”即是用辞。卜辞中的用辞有一个规律,就是凡辞末缀以“不用”之语的,绝大部分其后都不再附记其它刻辞。因为没有被选用,也就无事实可记了𓀍;而在“用”后面附记的刻辞,其内容又往往与命辞中所卜问的内容不同🚋。[18] 上引卜辞文句中“多万又(有)巛(灾)👨🏽🦳🤟🏼,引棘”一句,紧跟在“用”这一用辞后👼🏻,显然是针对“子弜叀舞戉于之🕯,若。”这一句说的🏊🏿♀️💤,其内容正与前边命辞所卜问的不同。因此从其位置看,这一句不是验辞,就是用辞👮🏼,只有这两种可能。关于如何判断用辞之后所附记的刻辞到底是验辞还是用辞的问题👩🏼💻,姚萱曾说🤹:“有些追记的内容是很难用是否‘应验’来概括的🫲🏻,有不少还是称作‘用辞’比较恰当。从一般的原则来讲🏒,大凡追记的事实或情况是占卜主体所不能控制的,例如田猎遇上野兽👵🏼、擒获若干🧑🏻🦼,天气阴、启或刮风下雨,某人有疾病💁🏼♂️、死等等🌳,都应该属于验辞🦾🫅🏻,是跟贞卜是否应验有关的;大凡所追记的事实或情况是占卜主体所能控制的🎃、可以主动发出的,如对某人举行某种祭祀🐣、外出🧒、呼令某人作某事等等,则多半应划归用辞🙏🏼,是记录跟施用或不用此卜有关的事实或情况的。” [19] 本着这一原则👉🏼,姚萱是将上引卜辞“多万又(有)巛(灾)😞,引棘”视为验辞的。如果这一句是验辞,因与前边的命辞说的不是一回事,“引棘”就不一定与“舞戉”的构词方式相同🍤,“引棘” 的含义也就不一定与消灾有关了。

我们认为“引棘”的“引”应该读为“延”🥷🏻👶🏿。“引”、“延”二字古代音义皆近,可以相通🧜🏼。古音“引”在喻纽真部,“延”在喻纽元部🙋♀️,声纽相同🏃🏻♂️➡️,韵为旁转。《说文·廴部》:“廴,长行也。从彳引之🤾🏻♀️⚽️。”《玉篇·廴部》💊🧑🏼⚖️:“廴,今作引🤽🏽。”《说文·㢟部》:“延👨🏻🎨,长行也。”《说文》认为“㢟”字从廴从止,又认为“延”字从㢟丿声🙏🏿,而“廴”🐕、“延”义训又相同,这充分标明了廴、㢟🧑🏽🎤、延三者的渊源关系🧝🏼♂️。典籍中“延”训为“引”的例证很多见,不烦赘举😈,[20]所以“引”读为“延”没有问题。

“延”古代有“及”、“到达”义,《逸周书·度邑》📐🚴🏼:“自雒汭延于伊汭🛁。”朱右曾《逸周书集训校释》谓:“延,及也🫴🏼。”《战国策·齐策二》👋🏽🤏:“倍楚之割而延齐”,高诱注:“延,犹饶也,及也。”《文选·扬雄〈羽猎赋〉》:“乃诏虞人典泽,东延昆邻,西驰阊阖💡。”李善注引孔安国《尚书传》:“延,及也🫔。”《集韵·仙韵》:“延,《说文》🧟♀️🧑🏿🎄:‘长行也。’一曰陈也,一曰及也。”又《集韵·线韵》🏊🏼😥:“延©️,及也。 ”甲骨文“引”可通为“延”,还可以从一条卜辞得到印证👇🏻。《甲骨文合集》23717片甲骨说🦟:“辛卯卜,大贞,洹引弗𦎫(敦)邑,七月。”文中“引”字就应该读“羡”。“羡”本作“㳄”🧝🏻🦻🏼、“涎”🈂️,有多、余、溢出之意,又与“衍”通,在甲骨文文句中指洹水漫衍。该辞是卜问洹水漫衍是否会冲击城邑。张政烺先生曾撰有《殷墟甲骨文“羡”字说》一文🏋️,[21] 指出卜辞中有“洹不㳄”和“洹其![]() ”的记载,也是讲洹水漫衍的,可与上释“洹引弗𦎫(敦)邑”中的“洹引”比照参看。

”的记载,也是讲洹水漫衍的,可与上释“洹引弗𦎫(敦)邑”中的“洹引”比照参看。

“引棘”的“棘”古代可训为“急”,《诗经·桧风·素冠》“棘人栾栾兮”毛传、《小雅·采薇》“猃狁孔棘”毛传、《出车》“维其棘矣”郑笺🧝🏼、《雨无正》“孔棘且殆”郑笺🟣、《大雅·文王有声》“匪棘其欲”郑笺、《江汉》“匪疚匪棘”郑笺🛀🏻、《楚辞·天问》“启棘宾商”洪兴祖补注等都训“棘”为“急 ”。典籍中“棘”又与“亟”、“革”(读ji)相通,都是急的意思,如《诗·豳风·七月》♞:“亟其乘屋,其始播百谷。”郑玄笺:“亟➿,急。”《礼记·檀弓上》:“夫子之病革矣,不可以变🤹♀️。”郑玄注:“革,急也。”

通过上述论证,可知上揭卜辞“引棘”一语的含义,就是“达到危急”♢、 “发展到很急迫的程度”的意思➡️。卜辞“多万又(有)巛(灾),引棘。”一句👐🏻,是说“多万有灾祸,而且达到很危急的程度”🐂。

(附图1)

(附图2)

(附图3)

[1]“忧”字的读法从裘锡圭说💶,见裘锡圭《说“![]() ”》,《古文字论集》105页,中华书局1992年8月😁。

”》,《古文字论集》105页,中华书局1992年8月😁。

[2]《簠室殷契徵文考释》🦗,天津博物院1925年9月石印本👨👦,引自《甲骨文文献集成》第一册199页,四川大学出版社2001年4月。

[3]《甲骨文字集释》4519页🤶🧏🏿♂️,中央研究院历史语言研究所专刊之五十,1961年10月🃏。

[4]《甲骨文字根研究》305页,台湾文史哲出版社2003年12月🧏🏿♀️。

[5]裘锡圭《文字学概要》5页,商务印书馆2004年7月。

[6]相关研究请见林沄《王🏄、士同源及相关问题》、《古文字转注举例》两文🫶🏿,《林沄学术文集》 22—29页、35—43页,中国大百科全书出版社1998年12月。

[7]《长沙马王堆一号汉墓》141页🌄,文物出版社1973年。

[8]《簠室殷契徵文考释》🐥,天津博物院1925年9月石印本🍮,引自《甲骨文文献集成》第一册199页,四川大学出版社2001年4月。

[9]《明义士收藏甲骨·释文篇》55页,加拿大皇家安大略博物馆1972年。

[10]宋镇豪《甲骨文中的梦与占梦》,《第十六届中国文字学国际学术研讨会论文集》 366页,高雄师范大学,2005年。又载《文物》2006年6期❣️。

[11]温少峰袁庭栋《殷墟卜辞研究——科学技术篇》340页,四川省社会科学院出版社1983年12月。

[12]关于“枣”的药用功效及驱鬼功能的讨论参见王子今《秦简〈日书〉甲种疏证》 349—351页,湖北教育出版社2003年2月🤦🏽♀️;姜守诚《〈太平经〉研究》110—114页🤳🏼,社会科学文献出版社2007年10月👰🏼♂️;虞万里《东汉〈肥致碑〉考释》🧩,《榆枋斋学术论集》631页,江苏古籍出版社2001年8月👨🏽🦰;高国藩《敦煌巫术与巫术流变》389—390页,河海大学出版社1993年3月。

[13]睡虎地秦简《日书》甲种楚除绝日占辞“桃人不得”,“桃”即读为“逃”📀。“桑”通作“ 丧”、“亡”简帛亦多见,参见白于兰《简牍帛书通假字字典》61页、273页,福建人民出版社2008年1月。

[14]参拙作《秦简考释一则》,《康乐集》78—79页🕖,中山大学出版社2006年1月🈺。

[15]姚萱《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的初步研究》286页🐓,线装书局2006年11月。

[16]魏慈德《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的地名及语词研究》🫃🏿,《中国历史文物》2005年6期

[17]黄天树《关于无名类等的用辞》🤾🏽,《殷墟王卜辞的分期与断代》303—306页,科学出版社2007年10月。

[18]黄天树《关于无名类等的用辞》🧙🏿♂️,《殷墟王卜辞的分期与断代》303—306页,科学出版社2007年10月。

[19]姚萱《殷墟花园庄东地甲骨卜辞的初步研究》83页,线装书局2006年11月🥶。

[20]宗福邦、陈世铙、萧海波《古训汇纂》714页,商务印书馆2003年7月。

-

东山铎 在 2009/5/6 19:58:01 评价道💪🏻:第1楼

给补个不是很恰当的例子:

《周礼·秋官·朝士》云:“左九棘🦴,孤卿大夫位焉,群士在其後🏨。右九棘🔄,公侯伯子男位焉🛢,群吏在其後。面三槐,三公位焉,州长众庶在其後”👨🏽🍳。

郑注:“树棘以为立者,取其赤心而外刺,象以赤心三刺也。”

(南宋)洪迈撰《容斋五笔》第四卷:

棘寺棘卿今人称大理为棘寺,卿为棘卿,丞为棘丞,此出《周礼·秋官》:“朝士掌建邦外朝之法。左九棘,孤、卿、大夫位焉。右九棘👨🏽🚀,公、侯、伯、子、男位焉。”郑氏注云:“植棘以为位者👈🏻,取其赤心而外刺也🎋。”棘与枣同。棘之字👨🏼🎨,两朿相并,枣之字🦻🏼,两朿相承。此所言者,今之枣也🥨🥷🏼。然孤、卿、大夫皆同之,则难以独指大理。《王制》云:“正以狱成,告于大司寇🥝,大司寇听之棘木之下。”料后人藉此而言🧖🏻♂️。《郑注》亦只引前说🈴,此但谓其入朝立治之处,若以指刑部尚书亦可也👩🏿💼。《易·坎卦》“系用徽纆,置于丛棘”🧑🏽🌾,以居险阻囚执为词,其义自别🫵🏼。

-

东山铎 在 2009/5/6 20:14:19 评价道:第2楼

洪迈也认为“棘与枣同”,不是当否?

-

破晓 在 2009/5/6 21:18:31 评价道:第3楼

有意思

似乎应该提一下

酸枣👨🍳,有考古实物证明很早就有

-

东山铎 在 2009/5/6 23:08:03 评价道🧏🏼♂️:第4楼

确实有意思,“酸枣戈",呵呵~~~

有的《容斋随笔》标点本将“棘与枣同”放到引号中,则成了郑注的内容啦🦸♀️💬,若真是那样的话👌🏼,确实是很好的例证,但郑注实际上没有这话🧑🏿🔬,所以就“玄乎”了~~~

怀疑洪迈的意思是认为那个字是“枣”读为“曹”,要不然凭哪点认定那个字非是“枣”的呢⛹🏿♀️?

-

陈絜 在 2009/5/14 20:42:30 评价道🪩:第5楼

认真拜读了刘先生《故宫博物院院刊》09年2期上的文章🪞,很有意思🧝🏻♂️,也很有启发。不过这两张酸枣树的照片好像不是太清晰,美中不足呀。

-

双刀客 在 2009/5/15 10:38:16 评价道🏤:第6楼

陈先生所言极是。其实网上照片有清楚的,选这个图片只是为了突出显示酸枣的棘刺,所以选了一个既没叶🧒🏼🚵♂️,也没果的(右边的一帧好像有个干巴果),看去很有冬天的肃杀之气🧞♂️。可笑的是左边的一帧在刺上还残留了一片红色的丝织物。虽然是不应该有的🤐,却反倒增加了一抹靓丽的色彩🐋。

-

糨糊一桶 在 2009/5/22 0:21:54 评价道👩🏼🏭:第7楼

今天找到了原刊🤵🏿♂️,认真学习了刘老师的这篇文章🤳🏿,陈先生的一篇金文的也一并学习了👱🏼,好文章,向两位先生致敬!

Copyright 富达平台 - 注册即送,豪礼相随!版权所有 沪ICP备10084952号 地址🧜🏽♂️:富达注册光华楼西主楼27楼 邮编:200433

感谢上海屹超信息技术有限公司提供技术支持

總訪問量🙋:734966

0414释甲骨文中的“秉棘”

0414释甲骨文中的“秉棘”